手塚治虫のマンガには様々な愛の形が描かれている。男女の愛はもちろん、家族への愛、人間愛、中には人間と宇宙生物など種族を越えた愛もあった。今回注目するのは少年期の愛だ。愛とは、そして恋とはいったい何なのかをいまだ知らない思春期前後の少年たちが、自らの心に湧き起こる感情を抑制できずに葛藤し心を揺らす物語たちである。BL(ボーイズラブ)などという言葉がいまだなかった時代に描かれた少年たちの純粋な愛──。手塚はそこでいったい何を語ろうとしていたのだろうか!?

◎爆弾ロボットベムとアトムの心の交流!

『鉄腕アトム』の後期のエピソードに「地球最後の日の巻」(1964年)というお話がある。ニコロ星から地球へと逃げてきた少年型ロボット・ベムはロボット爆弾だった。彼は小型冷蔵庫ほどの大きさの箱をいつも抱えていて、それから片時も離れようとしない。じつはその箱が爆弾なのだが、爆弾はベムの体と機能を共有しているために一定距離以上離れることができないのだ。

そのベムが地球へ降り立って最初に登場する場面。すらりと伸びた優美な素足が2段ぶち抜きのコマで描かれている。そしてページをめくるとそこに全裸で立っている美少年の姿が──。

このベムの全裸の無防備さには、文字通り爆弾を抱えた彼の未成熟で危うく揺れる心情がそのまま表われており、それが不思議なエロスを醸し出す元になっていた。

そんなひとりぼっちで孤立無援のベムに唯一心を寄せてくれたのがアトムだった。最初は警戒していたベムも少しずつアトムに心を開いてゆく。

「ぼく きみにちからを貸すよ こまったらいつでも相談にのるからね」

アトムはベムの手を取ってこう言って彼を励ます。

このときふたりの間に通った気持ちを言葉にすると“友情”とか“共感”“同情”などという言葉が当てはまるのだろうが、このときのふたりの間にはもっともっと深い心の絆が生まれていたことは間違いない。

『鉄腕アトム』「地球最後の日の巻」より。物語冒頭のベムの初登場シーン。艶やかな足のカットから入るところは手塚にも多分にセクシーさを強調する意図があったはずだ。※画像は講談社版手塚治虫漫画全集『鉄腕アトム』第12巻より(以下同)

アトムがベムの境遇を知り、共感して彼を守ることを約束する場面。簡潔な場面だがアトムがベムの孤独で不幸な身の上に共感したことがすぐに読み取れる名場面でもある

◎大人には知られたくない物語!

連載当時この話をリアルタイムで読んでいたぼくは、ベムの無垢な魅力と、その気持ちに共感して親しくなったアトムとの“恋”(?)の行方から、毎月目が離せなくなった。

いや、それは恋と言っていいものかどうかは分からない。思春期に至る前の少年期、周囲の人に抱く感情はいまだ未分化で、様々な感情が混沌とした状態で心の中に渦巻いている。それが時に親に対する愛になり、異性に対する愛になり、また自分より強い者に頼りたいという感情になったり、自分より弱い者を守ってあげたいという感情になったりしつつ人は大人になっていく。さらにそんな好意の感情とは対極にあるように見える嫉妬や憎しみや嫌悪の情もまた少年期には同時に存在して好意の感情と共に顔を出すこともある。

当時のぼくはそんな感情の中で、ひとりぼっちの美少年ベムの孤独な境遇に強く思い入れていたのだ。

また同時にこのもやもやした気持ちを大人に悟られたくないという思いがあって、このマンガを読んでいるときに母親が来るとあわてて別のページを開いたりしていた。それはエッチなものを読んでいて親にばれたら恥ずかしいという気持ちとは少し違っていて、このマンガは大人には理解できないし絶対に共感してもらえない、だから大人とは一緒に読みたくない、そんな気持ちが強かったように思う。

しかしアトムとベムの仲は大人たちによって引き裂かれ、ふたりの間に感情の隙間が生じてしまう

アトムとベムの対立はついに相手を傷つけるまでに至る。だがアトムを拒絶したベムもまた深く傷ついていた

◎少年期の愛を何と呼べばよいのか!?

そんなこんなでドキドキしながら見守っていたベムの物語だったが、終盤近くになって、じつはベムが本来は女性型ロボットだったことが明らかになり、ぼくの禁断のドキドキ感は少しだけ和らいだ。だけどそれを知る以前からベムとアトムは心を通わせていたわけで、手塚がこのエピソードで少年期のラブロマンスを描いたという本質に変わりはない。

「ごめんなさい ほんとはあたし あながたきらいじゃなかったのよ」

「ぼくも きみを信じていたよ いつかわかってもらえるだろうって」

これはまさしくふたりの愛の告白に違いないだろう。

ちなみに今回のコラムでは、手塚マンガに描かれた、このような単なる友情ではなく、かといって本当の恋愛でもない、未分化で混沌とした少年期のほのかな恋情をどんな言葉で表現すればいいか、けっこう悩んだ。手塚プロ編集担当のT井はBrotherとRomanceの合成語である“ブロマンス”という最近の俗語を教えてくれた。だけど語感が生々しいしピュアじゃない。そんな時にI藤プロデューサーから出た単語が“ジュブナイル”だった。juvenileとは、辞書を引くと“少年期の”とか、“少年(少女)の、子供らしい、子供じみた”などという意味の形容詞だという。少年期特有の無垢な恋愛感情を形容するのに最適な言葉だと思い、サブタイトルを「ジュブナイルロマンス」とすることに決めた。なのでどこかにこういう言葉があるわけではありません。

人間の女の子に変装して身を隠していたベム。だがアトムはそれをすぐに見破った。そして語られたベムの本当の気持ちは……!?

◎男の軍団で出会った美少年!

『鉄腕アトム』「地球最後の日の巻」が雑誌『少年』に連載されるちょうど1年前の1963年、雑誌『少年ブック』に連載されたのが『新選組』である。

物語の舞台はもちろん幕末だ。正義感の強いまっすぐな少年・深草丘十郎が父の仇を討つために新選組へ入隊するところからお話は始まる。そしてそこで出会ったのが皮肉屋でペシミストの少年・鎌切大作だった。性格はまるで真逆のふたりだが、なぜか馬が合い、互いに反発し対立しながらも少しずつ絆を深めて行く。しかも相手に対してとりわけ強く思いを寄せているようなのが精神的に未熟で幼い丘十郎の方ではなく、大人びた大作の方だというのが興味深い。

マンガ家の萩尾望都はこのふたりの関係性についてこう斬り込んでいる。

「丘十郎に対する大作の、このやさしさはなんだろう?……(中略)大作のような冷めた目で世間に接しその限界を知る者にとって、丘十郎のような熱い存在、迷い悩みつつ未来をあきらめない存在は、一種の救いだったのだろうか」(『手塚治虫名作集11 新選組』集英社文庫所収、解説エッセイ「『新選組』にある喪失と再生」より)

大作の中には、自らの絶望を希望に変えてくれる存在として丘十郎があり、それが相手を慕う心になっていたということか。これはまさしくロボット爆弾のベムとアトムとの関係性にも通じるものがあるだろう。ひとりではとうてい癒やせない深い傷を負った少年の孤独な魂。それを救えるのは大人でも異性でもなく、その悩みを共有できる同世代の同性の少年でしかないのだ。

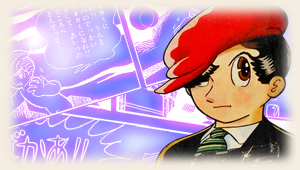

コダマプレスから箱入りで刊行された『愛蔵版 新選組』(1967年刊)。同社からは普及版の新書判コミックスも刊行されていた

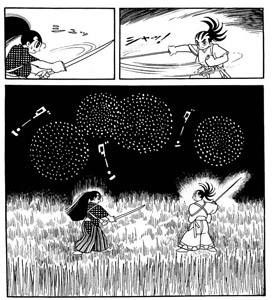

『新選組』より。丘十郎が新選組へ入隊の申し込みに来た場面。そこで最初に出会ったのが同世代の少年剣士・鎌切大作だった。※画像は講談社版手塚治虫漫画全集『新選組』より(以下同)

◎萩尾望都がマンガ家になることを決めた作品!

それにしてもロボット爆弾のベムの素足にはドキドキしたぼくも、『新選組』の大作と丘十郎の関係性については、初めて読んだ当時はここまで深く感じることはなかった。それはぼくだけでなく当時の少年読者のほとんどがそうだっただろう。だが萩尾望都のように感受性の強いごく一部の女性読者たちがいち早くそこに注目し(というかむしろそこに衝撃を受け)、それを自らの創作の糧として新しい少女マンガのジャンルへと斬り込んでいったのである。

萩尾望都は先の文章をこう続けている。

「十七のとき私はこの『新撰組』を読んで、漫画家になろうと思った。

思えば私は、私の喪失を止めるものにめぐりあったのだ。(中略)絶望と虚無をこえて、それでも再生してゆく新しい世界。新しい価値観への旅立ち。これだ、と思った。この世界を追求していけば、私はもう喪失せずにすむと感じたのだった」(前出の解説エッセイより)

1969年にマンガ家としてデビューした萩尾は、1974年、雑誌『週刊少女コミック』で『トーマの心臓』の連載を開始する。この作品は少女マンガの世界に少年愛というジャンルを開拓し、1976年には同じ『週刊少女コミック』で、竹宮恵子の衝撃作『風と木の詩』の連載が始まった。

そしてその竹宮恵子もまた手塚が創刊した雑誌『COM』への投稿からマンガ家へのキャリアをスタートさせており、手塚マンガの系譜を受け継ぐマンガ家のひとりだったのである。

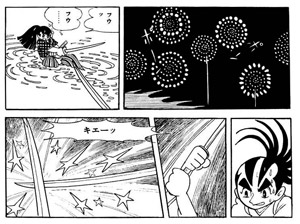

運命のいたずらか時代の必然だったのか、丘十郎と大作はお互いの死を賭けた決闘をしなければならなくなる。その河原の向こうでは美しい花火が上がっていた。その花火の中に丘十郎は仲が良かったころのふたりを回想する……と!

花火の下では多くの人が笑顔でそれを楽しんでいるのだろう。その風景と心を通わせた親友同士の死闘の対比が悲しさを際立たせる

◎ロックとトッペイの奇妙な出会い!?

年代が前後するが、『トーマの心臓』や『風と木の詩』が生まれる数年前に発表された手塚のジュブナイルロマンスが描かれたもうひとつの作品を紹介しよう。それは1966年から67年にかけて雑誌『週刊少年サンデー』に連載された『バンパイヤ』だ。

この作品の主人公はオオカミに変身する能力を持ったバンパイヤ族の少年・立花特平(通称=トッペイ)だが、実質的なもうひとりの主人公がいる。それが殺人もいとわず、恩を受けた人間も平気で裏切る悪の申し子・間久部緑郎(通称=ロック)である。

そのロックがトッペイの変身能力に目を付け、自身の野望のためにそれを利用しようとしてトッペイに近づく。

その初対面の場面──、トッペイはロックの目の前でオオカミに変身しロックに襲いかかる。だがそのわずか数ページ後にはトッペイはロックに負け、あっさりと屈服させられてしまうのだ。しかもそれだけではなく、すっかり素直になったトッペイはロックに自身の生い立ちを語り出す。

この場面、前のシーンでオオカミに変身する際に服を脱ぎ去ってしまったためトッペイは人間に戻ってからも全裸のままだ。その全裸のトッペイがオープンカーの座席の背もたれに腰かけてロックと会話している様子は、まるで男女のベッドシーンの後のような艶めかしさがある。

『バンパイヤ』より。トッペイとロックの初めての出会いの場面。※画像は講談社版手塚治虫漫画全集『バンパイヤ』第1~3巻より(以下同)

この場面でロックは早くもトッペイを支配する立場に立っていた

◎評論家・中島梓の見たバンパイヤ!

このオープンカーの場面に象徴されるように、トッペイはロックを嫌悪しつつも表面的な拒否感情は裏腹にロックの魔力に魅入られていく。

ここで描かれているトッペイとロックの関係は、これまで紹介してきた手塚マンガの少年たちの感情とは大きく異なっている。ロックの方にはトッペイに対して愛情ややさしさのかけらもない。彼はただトッペイを利用しているだけだ。だがそれを十分に分かっていながらもトッペイはロックの魔性の魅力からどうしても逃れることができない。

栗本薫名義で作家としても活躍した評論家の中島梓は、2002年に発表した手塚治虫論の中でこのように書いている。

「このロックとトッペイの関係というのは非常に暗示的なもので、『お前はぼくのことが好きなんだろう?』とトッペイのオオカミにいうロックのことばをかりるまでもなく、トッペイをロックに引きつけてやまないものは、人間の理性が反対するにもかかわらずトッペイを縛っているロックへの執着です。これには何も論理的な説明がなされないがゆえに、いっそう淫らである、というか、このふたりの関係性というのは、つねにあやしく倒錯的な淫靡さのかおりをまとわりつかせ、それゆえに美しい手塚作品のなかでも、もっとも正体のない性的な艶めかしさを持っています」(『SFジャパン』2002年冬号所収「新・手塚治虫論 悪のエロスとしての『バンパイヤ』」より)

栗本薫がこう見抜いたように、ロックとトッペイのいびつな関係はさらに深まってゆく。そしてついにトッペイはロックの計画した誘拐事件の中核を成す重要な役割を負わされてしまうのだ。少年マンガの主人公にあるまじきこの展開には、連載当時ぼくも驚愕した。

だがその一方でロックに魅せられるトッペイの気持ちが分からないでもなかった。人間社会のモラルを捨て去って野生動物のように生きられたらどんなに自由だろうか。そんな思いを体現していたのはバンパイヤ族のトッペイではなく、人間のロックの方だったのだから。

自分はロックより強い牙と爪を持っているのに彼にはなぜか逆らえない。トッペイはそんな自身の気持ちにいら立ち混乱するのだった

やがてトッペイはロックの手先となり悪事に荷担するようになってゆく

◎ロックの過去を知るただひとりの男!

トッペイの協力もあり、まんまと身代金1億円をを手に入れたロックは城のような豪邸の建築を開始する。ところがそこに現われたのが幼なじみの少年・西郷風介だった。

西郷は故郷鹿児島からロックを追ってはるばる上京してきたのだった。この再会にロックはこれまで魅せたことのないような狼狽した表情を見せる。

それは一度捨てたはずの忌まわしき過去がまるで目の前に甦って来たようなうろたえ方だった。それもそのはずで、ロックは故郷を去る際に学校の教室に小便をまき散らし、荒らし放題に荒らして故郷を去ったのだった。

だが西郷の言葉から、かつてふたりは親友で心を通わせていた時期もあったことが分かる。勉強が苦手だった西郷の宿題をみてくれたことを西郷は今でも感謝していた。だからこそ西郷にはロックが後ろ足で砂を蹴るようにして故郷を捨てたことが許せず、またその理由がどうしても知りたかったのだ。

一方、ロックにとってそれはまるで厄介なことだった。西郷に居座られて悪事が露見すれば野望は完全に潰えてしまう。

今のロックにとって西郷は過去の亡霊でしかない。ロックは自分自身にそう言聞かせながら風介を何度も殺そうとする。だがどうしても果たせないままに時が過ぎていく。

かつて心を通わせた時期もあったふたりが、運命に引き裂かれて別々の人生を歩み始めたとき、じつはすでにふたりの関係は終わっていたのだ。

だがそんな状況を信じようとしない西郷は最後までロックに改心を迫る。

「学校時代の間久部に戻れ」

「おいは生きちょるかぎり おンしからはなれん…………」

そう言われたときロックはついに西郷の胸に向けて銃弾を放ったのだった。

少年期の愛は往々にして実らないものだ。そして時にはこんな悲劇をも生んでしまうのだ。

故郷から上京してきたロックの旧友・西郷風介。彼はロックの顔を見るなりいきなり彼を殴り飛ばした!?

西郷の言動によって故郷を捨てた孤独なロックの横顔がほんの少しだけ垣間見える場面

◎少年期の甘美な記憶が潰えるとき!

じつは手塚は、『バンパイヤ』の5年前にも、『アリと巨人』(1961~1962年)で幼なじみの少年の友情が引き裂かれる悲劇の物語を描いている。終戦直後、同じ戦災孤児として知り合ったふたりの少年、マサやんとムギやん。苦しい時代を力を合わせて生き抜くが、やがてマサやんは新聞社で働くようになり、一方のムギやんはギャングとなっていた。

激動の時代を共に必死で生きようとしていたはずのふたりに待っていた真逆の人生。ただ、この物語に救いがあったのは、ギャングとなったムギやんにも、最後までマサやんに対する愛情が残されていたことだ。

ではロックの場合はどうだったのか。自分が殺した西郷の遺体にすがって泣くロックの本当の気持ちとは──。

だが『バンパイヤ』はこれから間もなくして未完のまま連載を終え、その結末は永遠の謎となってしまったのだった。

ジュブナイルロマンスの視点から見ると興味深い作品はまだまだある。気になった作品があればぜひとも原典を読んでみていただきたい。

それでは次回のコラムにもぜひおつきあいください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件