手塚治虫は数多くの作品の中で繰り返し戦争反対を訴え続けた。その手塚の戦争マンガを年代順に並べてみると、ひとつの特徴的な傾向が浮かび上がってきた。それは1970年代のある時期から急に自分自身の戦争体験を元にした半自伝的戦争マンガを描きだしたことだ。このころ手塚の心境にはいったいどんな変化があったのか。その背景にはどんな社会的出来事があったのか。今回はそんな手塚の半自伝的戦争マンガ誕生の時代を探ります。

◎手塚の戦争マンガが変化を見せたとき

前回に続いて今回も手塚治虫の戦争マンガについて振り返ろう。

今年2015年8月、当サイトで公開された特設ページ『手塚治虫と戦争』は、手塚治虫の描いた戦争マンガを年代順に並べて一挙に振り返るという企画だ。

・特設ページ:手塚治虫と戦争

この年表を見渡していてふと気が付いたことがあった。それは作中に手塚が自分自身の分身を登場させて戦中戦後の体験を描いた作品群、そうした半自伝的作品を立て続けに発表し始めたのが1970年代の初めごろからだったことだ。

1970年代の初めにいったい何があったのか。このころ手塚が自身の戦争体験をマンガで描こうと思い立った動機の背景は何だったのか……!?

今回はそんなあの日あの時を皆さんとご一緒に振り返りたいと思います。

◎手塚治虫初の自伝的戦争マンガはコレだ!!

手塚の半自伝的戦争マンガの最初は何か。これは『週刊少年サンデー』1971年5月23日号に発表された読み切り短編『ゼフィルス』と言っていいだろう。

舞台は太平洋戦争末期の昭和20年。とある地方の農村を舞台に、昆虫採集に熱中するひとりの少年の目を通して、戦争の厳しい現実を描いた作品だ。

主人公の少年に名前はなく物語は「私」という少年の一人称で綴られてゆく。描かれているエピソードはフィクションだが、少年の生活や心理描写には手塚自身の戦時中の体験が色濃く反映されている。

『ゼフィルス』は巻頭カラー40ページでうち8ページカラーという豪華読み切り作品だった。ゼフィルスというのは、昆虫採集マニアの主人公「私」が夢中になって採集しようとしていた蝶の名前である。 講談社版手塚治虫漫画全集では『タイガーブックス』第6巻に収録

◎1970年前後の時代に起きたこと

ではこの1960年末から70年代初頭というのはどんな時代だったのか。

まずはベトナム戦争である。泥沼化したベトナム戦争は60年代末になってもいっこうに終わりが見えず、日本でも反戦の機運が高まっていた。

1968年10月21日の国際反戦デーでは東京・新宿駅周辺に集まったデモ隊2000人の中の過激派が暴徒化し、駅構内や電車を破壊するという事件(新宿騒乱)が発生した。

1969年の夏には新宿駅西口広場で若者が反戦歌を歌うフォークゲリラと呼ばれる集会が開かれ、それを阻止しようとする機動隊と衝突する騒ぎが起きている。

また1960年に10年間という固定期限付きで改訂された日米安全保障条約の再改訂時期が近づき、1969年から70年にかけては日本全土で安保反対運動が激化した。

そうした中、1969年11月19日にワシントンで開かれた日本の佐藤栄作首相とアメリカのニクソン大統領との会談で、1972年の沖縄返還が合意に達している。しかしその返還条件には、日本側が強く望んだ米軍の核の持ち込み禁止は盛り込まれず、原則禁止とされるにとどまった。

『海のトリトン』(1969-71年)より。国際反戦デーの日にやさぐれて新宿をうろついていた和也は、自分の給料を奪った先輩たちと出会ってしまう。※画像は講談社版手塚治虫漫画全集『海のトリトン』第1巻より

◎文学や映画の世界はどうだったのか!?

一方、映画や文学の世界に目を向けてみると、そのころの“今ある戦争”を描いたものよりも太平洋戦争当時を振り返ったものの方が目立っていた印象がある。

例えば文学の世界では、戦時中に召集されてフィリピン・ミンドロ島に出征した経験を持つ作家の大岡昇平が『レイテ戦記』(1972年刊、初出は1967-69年連載)を発表している。これは太平洋戦争の激戦地フィリピン・レイテ島の死闘を綿密な取材に基づいて描いた作品だ。

また早乙女勝元も自身の被災体験を基軸として東京大空襲を被災者の立場から描いた『東京大空襲』を1971年に刊行している。

映画の世界ではどうか。1968年、日活は8月15日に合わせて『あゝひめゆりの塔』(監督・舛田利雄)を公開。沖縄返還を1年後に控えた1971年7月には東宝が『激動の昭和史 沖縄決戦』を公開している。資料によれば『沖縄決戦』の脚本を担当した新藤兼人は戦時中は海軍に召集され二等水兵として上官のシゴキを経験した。監督の岡本喜八は陸軍予備士官学校生のときに終戦を迎えているという。

大岡昇平著『レイテ戦記』全3巻(1972年中央公論社刊)。初出は雑誌『中央公論』1967年1月号から69年7月号まで2年半にわたって連載されたもの。自身の戦争体験を描いたというよりは同じ時代に同じような苦しみを味わった人々の言葉を代弁したような作品となっている

◎水木しげるの壮絶な戦場経験!

水木しげるが自身の戦争体験を描いて1970年に発表した読み切り『敗走記』(左)と、それをフィーチャーして1973年に発表された『総員玉砕せよ!』。※画像は2冊とも講談社文庫版で『敗走記』が2010年刊行、『総員玉砕せよ!』は1995年刊行

終戦から25年、戦争の時代を生き抜いたこれらの人々が、ようやく自分の過去を振り返るだけの気持ちの整理がついてきたということだろうか。そうした動きはマンガの世界でも静かに始まっていた。

戦時中、南太平洋のニューブリテン島へ出征していたマンガ家の水木しげるは、1970年『月刊少年マガジン』2月号に『敗走記』という48ページの読み切り作品を発表した。南方の孤島でいきなり味方が全滅し、たったひとりになった「ぼく」が、アメリカ軍の攻撃や現地住民の襲撃におびえながら島内を這いずるように、命からがら逃げ回るという実話を元に描かれた物語である。

水木が自分自身の戦争体験をマンガに描いたのはこれが初めてであり、この作品が注目されたことから、水木は2年後に描き下ろし単行本『総員玉砕せよ!』(初出時タイトル『総員玉砕せよ! 聖ジョージ岬・哀歌』)を発表している。

『敗走記』の一人称で描かれた手記風の物語構成など、この作品は手塚の『ゼフィルス』にも少なからぬ影響を与えているに違いない。

◎戦争マンガに「手塚」少年が登場!!

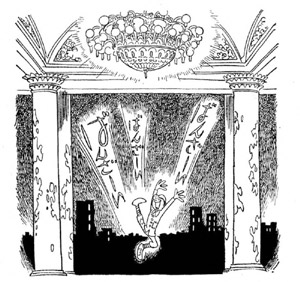

『ゴッドファーザーの息子』連載時のトビラ。戦争の足音がどんどんと近づいていた時代、先生の目を盗んではマンガを描き続けていた手塚少年は、乱暴者として恐れられていた応援団長の明石になぜか気に入られ、やがてふたりの間に友情が芽生える。講談社版手塚治虫漫画全集では『ゴッドファーザーの息子』に収録。※画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

その手塚が『ゼフィルス』に続いて発表した半自伝的戦争マンガが『別冊少年ジャンプ』1973年1月号に掲載された読み切り『ゴッドファーザーの息子』だった。迫りくる戦争の時代を背景に、マンガを描くのが好きな少年手塚と、粗暴だけど心優しい応援団長の少年との友情を描いた作品だ。

『ゼフィルス』と違うのは主人公の描かれ方で、丸メガネに団子っ鼻の「手塚」少年は紛れもない手塚自身の分身とはっきり分かる姿になっている。

◎手塚と同じシリーズに載った原爆マンガはその後……

『ゴッドファーザーの息子』は、雑誌掲載時は「漫画家自伝シリーズ」という複数作家による連作企画のひとつとして発表された作品だったのだが、じつはこの「漫画家自伝シリーズ」では、手塚のほかにもうひとり、ある作家の代表作を生むきっかけとなった短編が発表されていた。

それは『別冊少年ジャンプ』1972年10月号に掲載された中沢啓治の『おれは見た』という作品だ。昭和14年生まれの中沢が小学1年の時、広島で原爆投下に遭った体験を描いた物語で、この作品がきっかけとなって中沢は1973年『週刊少年ジャンプ』で『はだしのゲン』の連載を開始するのである。

戦争を経験したクリエイターたちがほぼ同時多発的に自分自身の戦争を語り出した。それが1970年代初めという時代だったのだ。

◎この時代を少年マンガ史の視点から見てみると……

一方で、こうしたムーブメントをもう少し別の視点からとらえているマンガ研究者もいる。1970年前後の時代に少年マンガ雑誌で反戦テーマの短編マンガが数多く発表されたのは、このころが少年マンガの「革命の時代」だったからだと述べているのはマンガ評論家の米沢嘉博だ。

米沢は社会派マンガがもてはやされていた当時の状況の中で、その一ジャンルとして反戦テーマの作品が数多く発表されていったのだと分析している(『別冊太陽 子どもの昭和史 少年マンガの世界II』1996年、平凡社刊)。

また『虫さんぽ・沖縄編』の取材に協力していただいた文教大学国際学部国際理解学科の本浜秀彦教授は、ちょうどこの時代(1970年代前半)に手塚が沖縄を訪問する機会があり沖縄に今も残る戦跡などを訪ねたことが、自分自身の戦争体験を振り返るひとつのきっかけだったのではないかと分析している。興味とお時間のある方はぜひ以下の虫さんぽも参照してみてください。

・虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

・虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

・虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

◎そして自伝的戦争マンガ集大成の時代へ!!

1970年代の初めごろ、手塚がにわかに半自伝的戦争マンガを描き始めた背景はおおよそ見えてきた。

だけどもっとも重要なのは、手塚治虫だけでなく水木しげるや中沢啓治など、誰もが反戦マンガの短編を発表してそれで満足しなかったということだ。

水木しげるが『総員玉砕せよ!』を描いたように、中沢啓治が『はだしのゲン』を描いたように、手塚も、その後も自分自身の戦争体験をマンガで長く長く語り続けた。

1974年、マンガ家生活30年目を迎えた手塚は『週刊少年キング』に読み切り『紙の砦』を発表する。さらに翌年、同誌にその続編となる『すきっ腹のブルース』を発表。それ以後も、以下のような半自伝的戦争マンガを次々と描き続けている。

『モンモン山が泣いてるよ』(1979年)

『どついたれ』(1979-80年)

『アドルフに告ぐ』(1983-85年)

『紙の砦』(1974年)。主人公の名前は大寒鉄郎となっているが勤労動員に駆り出された工場での空襲体験などは実話である。※本編コマ画像は講談社版手塚治虫漫画全集『紙の砦』より、トビラ画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

『紙の砦』(1974年)。主人公の名前は大寒鉄郎となっているが勤労動員に駆り出された工場での空襲体験などは実話である。※本編コマ画像は講談社版手塚治虫漫画全集『紙の砦』より、トビラ画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

『どついたれ』(1979-80年)より。この作品は戦中から戦後をたくましく生き抜いた若者たちの群像劇であるが、その登場人物のひとりとして手塚の分身である、この高塚修青年が登場する。講談社版手塚治虫漫画全集では『紙の砦』『どついたれ』に収録。※トビラ画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

『アドルフに告ぐ』(1983-85年)より。この作品には手塚の分身的なキャラクターは登場していないが、自分が生きた戦前から戦中の時代を描いているという意味で手塚は「これは、いうならば私の戦前・戦中日記のようなものです」と語っている(講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫講演集』「未来へのファンタジー」)。いわば大岡昇平にとっての『レイテ戦記』のような位置づけと言えるだろうか。※トビラ画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

◎手塚が後世にどうしても伝えたかったメッセージとは!?

反戦を強く訴える、手塚を始めとした戦争を経験したマンガ家たちのこうした飽くなき熱意はいったいどこから来ているのか。その強い思いの一端を示す手塚の言葉が遺されているので最後にそれを紹介して締めくくろう。これは晩年のある講演で語られた言葉である。

「戦争の終わった日、空襲の心配がなくなって、いっせいに町の

もう二度と、戦争なんか起こすまい。もう二度と、武器なんか持つまい、

あの日、あの時代、生き延びた人々は、だれだってそういう感慨をもったものです」(講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫講演集』より。※1983年3月1日 第31回子どもを守る文化会議)

願わくばひとりでも多くの人が手塚の戦争体験マンガを読んで、「戦争は二度と起こしてはいけない」と後の時代までずっとずっと語り継いでくれますように。ではまた次回のコラムにもお付き合いください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件