少年マンガから少女マンガ、青年マンガまで、幅広いジャンルで膨大な作品を残した手塚治虫、その作品総数は1000点超ともいわれている。そして当然ながら発表した作品の数だけタイトルがあるわけで、それらをひとつひとつ見ていくと、手塚はその時代の気分や流行を敏感に取り入れながら作品の題名を付けていたことがわかる。今回はそんな手塚マンガの作品タイトルと時代との関わりについて、2回に分けて振り返ってみよう!!

◎手塚マンガのタイトルに隠された秘密とは!?

小学館クリエイティブより2011年9月に刊行された『SF三部作完全復刻版と創作ノート』(定価15,000円+税)。本文で紹介した手塚治虫の大阪赤本時代の名作『ロストワールド』、『メトロポリス』、『来るべき世界』を当時の装丁のままに復刻したもの。この三部作は過去にも何度か復刻版が刊行されているが、今回は重版時に描き変えられた部分なども、そのまま2種類のバージョンとして本にした表題通りの完全版だ。別に創作ノートが付属する

手塚治虫が生涯に発表した作品は、ウィキペディアの「手塚治虫の作品一覧」という項目によれば全604作品だという。その内訳は少年向け341作品、少女向け36作品、大人向け110作品、低年齢向け32作品、絵本39作品、4コママンガ17作品、1コママンガ29作品。

しかしこれは例えば『ジャングル大帝』のように、いくつものバージョンが存在する作品も1作品と数えているし、シリーズ作品を個々の別作品と数えたりすれば、その総数は巷で言われるように軽く1000作品を超えることは間違いない。

今回と次回の「あの日あの時」は、いつものようにあるひとつの時代を切り取ってそこを掘り下げるのではなく、この1000作品全体を見渡しながら、手塚マンガのタイトルとその作品が発表された時代との関わりについて、みなさんと一緒に振り返ってみようと思います。

◎SF3部作には、すでに同題の映画があった

さて、手塚が大の映画好きだったことはよく知られている話で、作品の中に映画スターのそっくりさんが出てきたり、しばしばスターの名前や役名をもじった人物が登場したりする。

タイトルの場合も例外ではなく、手塚作品には映画の題名をもじった作品タイトルが数多く存在する……と、書こうと思っていざあらためて調べてみると、意外にもそういったタイトルは、昭和30年代以降ほとんどないことが判明した(おい!)。

そうなのだ、明らかに映画の題名をもじった、あるいは映画の題名を下敷きにしたと思しき作品は、実は昭和20年代の初期作品がほとんどなのだった。

その代表としてよく知られている作品では、つい先日、小学館クリエイティブから完全復刻版が刊行された初期SF3部作『ロスト・ワールド』(昭和23年)、『メトロポリス』(昭和24年)、『来るべき世界』(昭和26年)が挙げられる。これら3作品にはいずれも同題のSF映画がすでに存在していた。

『ロスト・ワールド』(1925年公開アメリカ映画)、『メトロポリス』(1926年公開ドイツ映画)、『来るべき世界』(1936年公開イギリス映画)。どれも戦前の映画だけど、手塚は当時、どの映画も内容は参考にしていないと、事あるごとに強調していた。

アメリカ映画『ロスト・ワールド』(原題:The Lost World、1925年製作、同年日本公開)。コナン・ドイルが1912年に発表した同題の小説の映画化。南米奥地に分け入った探検隊が、そこに今も生き残っている恐竜たちを発見した。恐竜の特撮は人形アニメーター、ウイリス・オブライエンによるコマ撮り撮影で再現された

◎「だんじて盗作ではありません!」

例えば講談社版全集『来るべき世界』のあとがきでは、手塚はこのように書いている。

「H・G・ウエルズの「来るべき世界」という映画は、戦前に封ぎられた、スケールの大きなSF映画です。(中略)

「ロストワールド」

「メトロポリス」

この二つも映画の題名におんなじのがありますが、だんじて盗作ではありません!

「ロストワールド」は、コナン・ドイルの原作があることは知っていましたが、読んだことはなかったのです(ただ、恐竜が出てくることは知っていました)。

「メトロポリス」も、映画の題名と、主人公が女のロボットである、ということは戦前にあった映画の本か何かで読んで知っていました。それだけのイメージで書いた別のものなんです、あれは。

同様に「来るべき世界」も、別段人類の未来をかいたわけじゃないし、(中略)題名からくるイメージと内容は全然ちがうのです(いいわけがましいなあ)。」

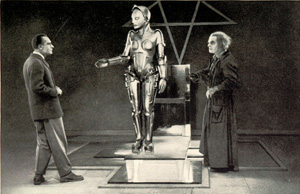

ドイツ映画『メトロポリス』(原題:Metropolis、1926年製作、1929年日本公開)。物語は、独裁者が支配する未来都市を舞台にしたもので、人間そっくりの人造人間マリアがストーリーの重要なキーとして登場する

そして同じ講談社版全集の『メトロポリス』と『ロストワールド』のあとがきにも、これと同様の話が長々と書かれている。

つまり手塚先生は恐らく、過去に何度かこれらSF3部作について「盗作ではないか」と言われたことがあったのだろう。それで自分でも「いいわけがましいなあ」と自嘲的になりながらも弁解せずにはいられなかったに違いない。ということで手塚は、映画タイトルをそのまま使うことは、この時代以後、スッパリとやめてしまったのである。

イギリス映画『来るべき世界』(原題:Things to Come、1936年製作、同年日本公開)。H・G・ウェルズの同題の小説を原作とした作品。戦争の末に廃墟となった都市に誕生した独裁国家と、それに抵抗する人びとの戦い。自然と文明との対立をいち早く取り上げた近未来SFだ

◎映画題名をパロディ的に引用

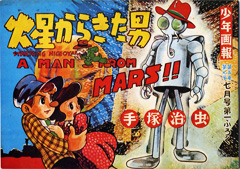

ただし、この時代の作品で映画の題名をパロディ的にもじって引用した作品はいくつかある。そのもっとも分かりやすい例が昭和27年に雑誌『少年画報』の別冊付録として発表された読み切り『火星からきた男』(7月号)と『サボテン!銃をとれ』(9月号)の2作品だ。

この2作品はそれぞれ、この前年の昭和26年11月に公開された大映映画『月から来た男』と、同じく昭和26年10月に日本公開されたアメリカ映画『アニーよ銃をとれ』をもじったものだろう。

『月から来た男』は、長谷川一夫主演の時代劇で、身分を隠して長屋住まいをしている旗本の活躍を描いた作品。一方『アニーよ銃をとれ』は、ガンプレイの得意な少女アニーが旅一座に加わり、そこで巻き起こす騒動を描いた作品だ。

『火星からきた男』(『少年画報』昭和27年7月号付録)。水を求めて水不足の火星から地球へやってきた植物人間が巻き起こす騒動を描いた作品。講談社版全集では第43巻『38度線上の怪物』に収録。※画像は復刻版

しかしどちらもタイトルの語呂を拝借しているだけで、内容は手塚マンガとはまったくの別物だ。

また、この『少年画報』の別冊付録には『化石人間』という作品もあったが、このタイトルも、戦前の昭和10年(1935年)に日本で公開されたアメリカ映画の邦題に同じものがあった。映画の原題は「Night Life of the Gods」。人間を石像に変え、その石像に命を吹き込むことのできる指輪を発明した青年科学者の物語だった。一方、手塚マンガの方は、氷山の氷の中から現代に甦った原始人が巻き起こす騒動を描いた作品で、こちらも映画とは発想からしてまるで違う作品になっている。

◎ミクロ世界の冒険物語と朝鮮戦争の関係!?

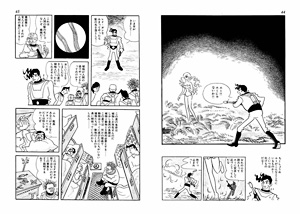

そして、こうしたパロディ的なセンスがもっとも光る名タイトルといえば、ぼくが真っ先に思い浮かべるのが、『少年画報』昭和28年(1953年)3月号付録の『38度線上の怪物』だ。

これは昭和23年に描き下ろし単行本として発表した『吸血魔團』をセルフリメイクした作品で、ミクロサイズに縮小したケン一とヒゲオヤジが結核に感染した青年の体内に入り、結核菌と戦うというお話だ。

『38度線上の怪物』(『少年画報』昭和28年3月号付録)。1966年公開のアメリカ映画『ミクロの決死圏』の原案になったとも言われる人体内部の冒険物語だ。※画像は『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より孫転載

この“38度”というのは、物語の中では結核によって発熱した青年の体温の意味で出てくるのだが、実はここにはもうひとつの意味が重ねてある。それは朝鮮戦争だ。

朝鮮戦争というのは1950年に大韓民国(韓国)と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の間でぼっ発した国際紛争だ。

第二次大戦後、朝鮮半島は南北に分割され、北は当時のソビエト連邦が、南はアメリカが占領することになった。そしてその境界線が北緯38度線上に設けられた。

だがその後、悪化する米ソの対立をそのまま反映する形で、1948年に大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国という2つの国家が誕生。さらに1950年6月、北朝鮮軍が38度線を越えて韓国に軍事侵攻を開始したのをきっかけに朝鮮戦争が始まった。

戦争は3年間続き、1953年7月にようやく休戦協定が結ばれたが、38度線を境とする両国のにらみ合いは、それから60年近くたった現在も続いている。

と、話が大きくそれたけど、つまりこの『38度線上の怪物』というタイトルには、当時、日本にとっても大きな関心事だった朝鮮半島の北緯38度線を意識した、2重の意味が重ねられていたのであった。

手塚治虫自身は、講談社版全集第43巻『38度線上の怪物』のあとがきでこう述べている。

「「38度線上の怪物」というタイトルは、ややこりすぎのきらいがあって、北緯三十八度線──つまり、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の国境線のところに、怪物があらわれたみたいな錯覚をおこします。

これは、その当時「少年画報」の別冊付録に、たとえば馬場のぼる氏の「キャラメルはしょっぱいこともある」なんて、妙にしゃれたタイトルの漫画がつづいて、その傾向にあわせてひねくったタイトルにしたのです」

◎ダジャレのタイトル、これってアリ? アリでしょう!!

『シャミー1000』(『高一コース』昭和43年4〜9月号連載)。この時期、手塚は青年マンガを多く発表していたため、このマンガにもそのタッチがかなり色濃く出ているところが興味深い。講談社版全集では第80巻『SFファンシーフリー』に収録。※画像は『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より孫転載

これと同様に、言葉遊び的な意味が込められていてぼくの大好きなタイトルが、時代が少し下って昭和43年に『高一コース』に短期連載されたSF作品『シャミー1000』だ。

主人公は地球の猫にそっくりな宇宙人・シャミー族の女調査員1000号、略してシャミー1000! これはもう誰でもすぐ分かりますね。胴の部分に猫の皮を使用する楽器の“三味線(しゃみせん)”とかけたダジャレである(笑)。

だけどこれにも『38度線上の怪物』と同じように、もうひとつ意味がかけてあったのではないかという説がある。それは、ぼくの記憶ではたしか現在の手塚プロ資料室長・森晴路さんが、大昔の手塚治虫ファンクラブ会報に書いていたことだったと思うけど、当時人気の乗用車・日産の“サニー1000”をかけてあるというのだ。

日産の初代サニーB10型(ダットサン・サニー)は昭和41年に発売された小型ファミリーカーだ。しかしこのクラスの乗用車ではすでにトヨタがパブリカを販売して大ヒットさせていた。そこで日産はそれを上回る性能を追求した結果、パブリカの排気量700ccに対して1000ccにアップした。だから広告ではその排気量差を強調し「サニー1000!」「サニー1000!」と連呼していたのだ。サニーは予想通り人気を博し、昭和43年にはスポーティーなクーペタイプをラインナップに追加、若者の人気をも獲得した。 短編のタイトルでこんなところにまで気を配っていたとしたら、手塚先生さすがです。しかもオヤジギャグにならないギリギリのところでとどまっているクールな名タイトルだと思います。

◎まだまだ秘蔵ネタは続きます

あっ、それと『シャミー1000』についてもうひとつ! 『シャミー1000』には雑誌連載時には、紹介した画像のように「S・F・FANCY.FREE」というサブタイトルが付いていた。

この『SFファンシーフリー』というのは、手塚が昭和38年から39年にかけて、雑誌『SFマガジン』に連載したショートショートのSFオムニバス作品の題名だ。つまり手塚の中ではこの『シャミー1000』も『SFファンシーフリー』の流れをくむショートSF作品という位置づけだったのだろう。講談社版全集では両作品とも同じ本に収録されていて、続けて読めるように配慮されているので、ぜひ通読することをお薦めしたい。

ちなみに“ファンシーフリー”という言葉については、手塚自身がそのネタ元を明かしている。最後にそれを引用して今回のコラム前編のシメとしよう。

「「ファンシーフリー」というのは“気楽に、気ままに”といった程度の意味で、ディズニーの長編「ファン・アンド・ファンシーフリー」からとったものだ。

この長編は、短編のオムニバスだったので、「SFファンシーフリー」もそれにのっとった。

今読むと、たわいないショート・ショートだけれども、当時はまだSF小説が黎明期を脱したころで、SF漫画などほとんどアウトサイダーだったものである。」(講談社版全集第80巻『SFファンシーフリー』あとがきより)

手塚マンガのタイトルに込められた時代の空気とそこに隠されたもうひとつの意味。ぼくらの知らない秘密はまだまだありそうですね。

講談社版全集第80巻『SFファンシーフリー』「ゼンソクの男」より。この作品連載当時の『SFマガジン』編集長・福島正実はマンガ嫌いとして有名だったが、手塚治虫のマンガだけは認めていた

ということで今回のテーマは次回後編に続きます。次回もぼくの秘蔵ネタや、手塚プロ資料室長の森さんからご提供いただいた裏話などを大公開。例えば……おっと、これ以上はまだ言えねえ(笑)。次回もぜひおつきあいください!!

黒沢哲哉 1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件