近ごろマンガ家やマンガ編集者を主人公にした“マンガ業界マンガ”がちょっとしたブームのようになっている。無限の可能性を持つはずのマンガが、わざわざ身内をネタにするってどうよ! と思いながらも読むとけっこう面白くてハマったりする。くやしい。だけどそもそも特定の業界を舞台とした業界マンガは、手塚治虫も得意のジャンルだったのをご存知だろうか。今回は手塚治虫の描いたさまざまな業界マンガについて、その時代とともに振り返ってみたいと思います!!

◎流行語大賞を獲得したあの業界ドラマ!

「倍返しだ!!」という名セリフが昨年大流行したTBSのテレビドラマ『半沢直樹』、ご覧になった方も多いだろう。

2つの銀行が合併して世界第3位のメガバンクとなった東京中央銀行。その一行員である、堺雅人演じる半沢直樹が、銀行内にうごめく策略や陰謀に決然と立ち向かっていくというお話だった。

原作は池井戸潤の小説『オレたちバブル入行組』と『オレたち花のバブル組』の2冊。

主人公の周りはすべて敵。上司も部下もまったく信用できない中で、彼・半沢直樹はわずかな仲間たちとともに、敵の不正の証拠を集め、黒幕を暴き、その陰謀を食い止めようとする。

ハラハラドキドキが絶え間なく続く演出は、ときにリアリティを越えて過剰となり、まるでマンガを読んでいるようなドラマでありました。

銀行業界の人からは「銀行のイメージが悪くなる」と眉をひそめる意見もあったというけど、確かにこのドラマをそのまま信じちゃう人がいたりするとそうかも知れません(笑)。

◎手塚も銀行ドラマを描いていた!

そして手塚マンガで銀行というと思い出すのが、世界を破滅させようと企む狂気の男を描いた異色の青年マンガ『MW(ムウ)』である。

狂気を秘めた主人公の名前は結城美知夫。彼は関戸銀行新宿支店の貸付主任という表の顔を持っていて、上司や同僚からも仕事のできるエリート銀行員と思われている。

ところが彼は裏では誘拐・殺人・強姦などを平然とおこなう悪魔の男だったのだ!!

◎銀行員を隠れ蓑にした悪の申し子!!

そもそもなぜ結城は銀行員になったのか? ひとつには今も書いたように、堅くて実直という銀行員に対する世間一般のイメージが、結城にとって格好の隠れ蓑だったからだ。

また結城は、その黒い野望のために億単位の金を必要としていた。世の中でもっとも金の集まる場所……それが銀行だったのである。そして結城の毒牙は、ついに支店長の娘へとのびてゆく……!!

『半沢直樹』の原作小説と手塚治虫の『MW(ムウ)』。両者をまだお読みでない方は、ぜひこの機会に読みくらべてみてはいかがだろうか。

いつもは落ちついたエリート銀行員の結城だが、ときどき異常な発作に襲われる。その理由は幼いころに浴びた毒ガスMWの後遺症だった!!(講談社版手塚全集第301巻『MW』第1巻より)

◎1970年代、手塚が業界マンガを描いた理由

手塚がこの『MW(ムウ)』を雑誌『ビッグコミック』に連載したのは1976年から78年にかけてのことだ。

この1970年代という時代は、このコラムでも何度も紹介してきたように、手塚が劇画の台頭に大きな危機感を抱いていた時期だった。

マンガが劇画に駆逐されてしまうのではないか。そんな焦りを感じていた手塚は、劇画的なタッチをまねてみたり、性や凶悪犯罪を大胆にあつかった作品を描くなど、さまざまな実験を繰り返していた。

そうした試行錯誤の中で生まれた異色作のひとつが『MW(ムウ)』だったわけだが、この『MW(ムウ)』に先がけて、手塚は青年コミック誌に2つの業界マンガを発表している。

そのひとつが医学界を舞台とした『きりひと讃歌』であり、もうひとつが放送業界を舞台とした『上を下へのジレッタ』だ。

◎大学病院に巣食う魑魅魍魎

まずは『きりひと讃歌』から紹介しよう。この作品は『ビッグコミック』に1970年から72年にかけて連載された作品だ。

主人公はM大学の大学病院に勤める青年医師・小山内桐人。彼は師である竜ヶ浦博士のもとで謎の奇病「モンモウ病」の研究をしていた。

モンモウ病とは、人が獣のような姿に変身してしまう恐ろしい病気だ。

だがその病気の原因をめぐって博士と桐人の意見が激しく対立。さらには桐人自身がその病気にかかってしまい、彼の姿はみるみる獣へと変化していった!!

◎手塚マンガとある小説との類似点とは!?

このマンガが当時斬新だったのは、物語の中で、医学界の権力構造などのドロドロした醜い内幕を赤裸々に描いていたことだ。マンガの中でこうした社会派のテーマを選ぶこと自体がひとつの挑戦だったのである。

ただしこのテーマについては連載当初から“ある小説”との類似が指摘されており、手塚も後年、以下のように弁明している。

「この作品は、私の大好きな小説のひとつである山崎豊子さんの『白い巨塔』との類似点を、かなり指摘されました。ひどいのになると『白い巨塔』のイミテーション扱いもうけました。山崎さんも阪大をモデルにされたようだし、私も阪大出身なので、同じような描写があったのでしょう。たしかに『白い巨塔』の財前医師と『きりひと讃歌』の竜ヶ浦とは権威主義とマキャベリスティックな点で似通っています。しかし医学界という社会を舞台にしたとき、権威とかキャリアという要素をぬきにしてはドラマがつくれないのです。それほど封建的な対人関係にしばられています」(講談社版手塚全集第34巻『きりひと讃歌』第4巻あとがきより)

◎医学界のタブーに斬り込んだ作品を読みくらべ!

『白い巨塔』は山崎豊子が1963年から65年にかけて雑誌『サンデー毎日』に連載した小説で、国立浪速大学の助教授・財前五郎を主人公として、医学界の腐敗に鋭く斬り込んだ社会派のドラマだった。

この小説は連載当初から注目を集め、1966年に田宮二郎の主演で映画化されたのを始めとして、その後も何度もテレビドラマ化や映画化されている。

その山崎豊子氏も昨年2013年9月に惜しまれつつこの世を去ってしまった。

『白い巨塔』と『きりひと讃歌』、医学界のタブーに鋭く斬り込んだ2つの物語を、この機会に読みくらべてみるのも面白いのではないだろうか。

あれ、なんかさっき似たようなまとめ方をした気がするけど、まあいいでしょう。

謎の奇病「モンモウ病」を調べるうちに、桐人自身もまたモンモウ病にかかってしまう。モンモウ病に冒された人間は、外見だけでなく性質もまた肉食の獣と化してしまうのだった!(講談社版手塚全集第31巻『きりひと讃歌』第1巻より)

◎業界マンガの元祖は誰もが知るこの作品だっ!

講談社版手塚全集第366巻『ブラック・ジャック』第19巻の表紙。手塚治虫の『ブラック・ジャック』は現在、『ヤングブラック・ジャック』(脚本/田畑由秋、漫画/大熊ゆうこ)や『ブラック・ジャック創作秘話』(原作/宮崎克、漫画/吉本浩二)など、手塚以外のクリエイターによってさらなる発展を見せている

そして! 医学界を舞台にした手塚マンガの代表作といえば、『きりひと讃歌』の翌年から『週刊少年チャンピオン』で連載が始まった『ブラック・ジャック』にとどめを刺す。

このマンガが発表された当時、少年マンガの世界で医学の世界を舞台にしたマンガというのは、それだけで画期的だった。

単に医者が主人公のマンガというだけならば過去にもいくつも作品があった。だけど病気や手術をドラマの根幹に持ってきて医療行為そのものを真正面からマンガに描いたのは『ブラック・ジャック』が初めてだったのである。

しかもこのマンガが大ヒットしたことで医者を主人公としたマンガが次つぎと登場した。

さらには、さまざまな専門的職業をテーマとした“業界マンガ”が、マンガのひとつのジャンルとして確立していったのもまさにこのころからだったのだ。

この際だからもうハッキリ言い切ってしまおう。医学マンガを含めた現代の業界マンガは、すべて『ブラック・ジャック』から始まったのである!! バーン!!

◎放送業界を舞台とした変ちくりんなマンガ

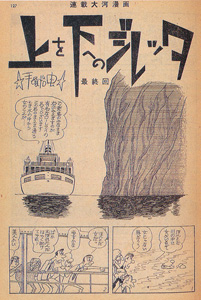

『漫画サンデー』1969年9月10日号に掲載された『上を下へのジレッタ』最終回のトビラ絵。この作品は、長らく短縮版でしか読むことができなかったが、2008年に実業之日本社から完全版が刊行されて、現代の手塚ファンもようやくその全貌を知ることができるようになった

話をふたたび『きりひと讃歌』の時代に戻そう。『きりひと讃歌』と同じころ、手塚はもうひとつ、放送業界を舞台とした業界マンガを手がけている。1968年から69年にかけて『漫画サンデー』に連載された『上を下へのジレッタ』である。

テレビ局をクビになった元ディレクター・門前市郎は、何とか業界で再起しようと目論む中で、これまでにない新しいメディアを手に入れた。

そのメディアとは、何とひとりの売れないマンガ家の妄想世界だった。

あやまって建築中のビルの地下に閉じ込められたマンガ家の山辺音彦は、必死で生きのびようとする中で、頭の中の妄想がふくらみ、やがて他人にまでその妄想を伝える能力を持ってしまったのだった。

瀕死の状態で発見された山辺を見てひらめいた門前は、山辺と契約を結び、彼の妄想を電波に流して放送することで、メディアを牛耳ろうと企むのだった。

◎テレビを超えた新メディアとは!?

統計によれば、この作品の連載が始まった1968年は、白黒テレビの普及率が96.4%。さらにカラーテレビが急速にシェアを伸ばし始めていた時代だった。5月には全民放テレビ局がカラー化が完了。カラーテレビ契約数は年末までについに100万台の大台に乗った。

手塚はこうした時代の動きを敏感にとらえてマンガの舞台に選んだのだった。

しかもその先見性に驚くのは、これが単なるテレビ業界の内幕ものにはなっていないことだ。

門前が始めようとしたテレビ放送を越える新メディア・ジレッタ。当時はそれはまったくの絵空事だったわけだけど、インターネットなど、さまざまな新メディアが日々生まれている現代、あらためて読み返してみると、当時見えなかったことがいろいろと見えてくる。まさに現代にこそ広く読まれ、再評価されるべき作品だと強く思います。

マンガ家山辺の妄想を世界中に放送し、メディアを牛耳ろうと企む門前市郎の野望は、もはや実現直前まで来ていたのだが……(講談社版手塚全集第171巻『上を下へのジレッタ』第1巻より)

◎憧れのテレビ界を描いた少女マンガ

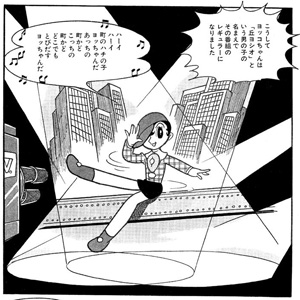

『なかよし』1962年4月号に掲載された『ヨッコちゃんがきたよ!』最終回のトビラ絵。男の子の心を持った少女、という『リボンの騎士』にも通じる手塚お得意のテーマをあつかった作品だったが、連載が短期で終了してしまったため、物語が未消化のまま終わってしまったのが惜しまれる(画像は1997年平凡社刊『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』より引用)

ちなみにもっと時代をさかのぼって1960年代の初めにも、手塚はテレビ業界を舞台としたマンガをひとつ描いている。1962年に雑誌『なかよし』に連載した『ヨッコちゃんがきたよ!』がそれだ。

天使のいたずらで男の子の心を持って生まれてきた、おてんば少女ヨッコちゃん。彼女はテレビの仕事をする父にくっついて出かけたテレビ局でドラマの端役に出演。それがきっかけで、親にも内緒で“少年”テレビスターとしてデビューすることになった。

ところがヨッコちゃんの番組が大ヒットする陰で父の作る番組の人気はガタ落ちとなり、ヨッコちゃん自身も秘密の二重生活に悩むようになる……。

手塚がこの年にテレビ業界を舞台としたマンガを描いたのは、たまたまではなかった。この前年に手塚が原作を描いた『ふしぎな少年』がNHKでテレビドラマになり、手塚自身が放送局の現場に出入りする機会を得たことがこの作品の発想のヒントになっていたのである。

テレビ局へ遊びに来たヨッコちゃんは、人違いでテレビドラマに脇役として出演し、その放送を見た視聴者から大反響が寄せられて、たちまち“少年”スターとなってしまう。当時のテレビドラマはほとんどが生放送で、ぶっつけ本番でスタジオ収録されていたためのハプニングである(講談社版手塚全集第341巻『そよ風さん』所収の『ヨッコちゃんがきたよ!』より)

◎手塚とテレビ界との最初の関わりとは

『少年クラブ』1961年9月号別冊付録『ふしぎな少年』の表紙。主人公の少年サブタンが時間を止めるときに叫ぶ「時間よとまれ!」というかけ声は当時の流行語となった(画像は1997年平凡社刊『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』より引用)

『ふしぎな少年』は1961年4月から62年3月まで、NHKで放送された生放送のテレビドラマだ。主演は当時の名子役・太田博之。

手塚治虫のマンガは61年5月から62年12月まで雑誌『少年クラブ』に連載されているが、この作品はもともとNHKがテレビドラマとして企画したもので、それをマンガ雑誌でも同時連載するという、今でいうメディアミックスのハシリだったのである。

どういうことか。以下、手塚の文章から引用しよう。

「このフワフワしたシャボン玉のような作品が生まれたのには、いきさつがあります。

ある日、NHKの演出部の人が、突然訪ねてみえたのです。そして、

《ぼくは、手塚さんの『新世界ルルー』が好きでしてね。(中略)この“時間を止める”という部分をテーマにして、新しいお話がなんかできないかと思いましてねェ。

それを、ウチの子どもの時間に連続ドラマとしてやろうっていうんです。》

(中略)

というわけで、ここに主人公サブタンと、そのスタイル、それに、なぜ彼が超能力を持つにいたったのかのいきさつを、設定することになりました。

(中略)

そのNHKの演出の人というのが、今をときめくテレビ・アニメの脚本家の大ベテラン、そして小説もものする、あの辻真先さんなのです」(講談社版手塚全集第57巻『ふしぎな少年』第2巻あとがきより)

◎テレビスタジオでの見聞が作品に生かされた

さらにこの「あとがき」には、手塚が番組収録中のスタジオを訪問したときの様子も書かれている。

「たまにNHKへ行くと(当時、NHKスタジオは、虎ノ門のせまっくるしいビルの谷間にありました)、演出の彼氏(黒沢注:辻氏のこと)は大奮闘でした。子どもの番組にしては、わりと大がかりで、何よりも、あのNHKが、かなりふざけてるなーと思うくらい、内容がリラックスしたものでした。反響もそんなに悪くなかったときいてます」(前出『ふしぎな少年』第2巻あとがきより)

自分が見聞きした貴重な経験は、すぐにマンガに取り入れる。『ヨッコちゃんがきたよ!』はこうして誕生した。手塚の旺盛な創作欲がここにも発揮されていたわけですな。

◎マンガ業界を舞台とした手塚マンガ

手塚自身をモデルとした大寒鉄郎少年が、戦火の中でマンガに情熱を燃やす、手塚の半自伝的読み切り作品の一つ。『週刊少年キング』1974年9月30日号に掲載(画像は1997年平凡社刊『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』より引用)

さて今回も、手塚の描いた業界マンガについて長々と振り返ってきたが、ここでようやく冒頭でネタをふった話題に戻ろう。マンガ界を舞台とした業界マンガの話だ。

手塚はマンガ家としての自分自身の生活をしばしばマンガに描いている。締め切りに追われる手塚本人の苦労、編集者との攻防などなど。これもまた、ある意味ではマンガ業界マンガと言えるだろう。ただしこれらの作品はどちらかというと半自伝的な要素が強く、業界そのものを描くと言うよりもエッセイ的な要素の強いものだった。

◎本当のマンガ業界マンガ第1号は……

では本当の意味でマンガ業界を描いた最初のマンガは何かというと、これは藤子不二雄Aが発表した『まんが道』だろう。

『まんが道』は1970年に『週刊少年チャンピオン』で毎週2ページという短いページ数で連載が始まり、いったん完結した後、『週刊少年キング』→『藤子不二雄ランド』と連載が引き継がれて大長編作品となったA氏の代表作だ。さらにその続編として『ビッグコミックオリジナル増刊号』に連載された『愛…しりそめし頃に…』も昨年2013年、ついに完結した。

◎藤子不二雄A著『まんが道』の新しかった点

『まんが道』は藤子不二雄A自身と藤子・F・不二雄のふたりをモデルとした満賀道雄と才野茂が主人公となり、彼らが出会ったところから、マンガ家として成長していく姿を描いたお話だ。

主人公のモデルが自分自身という点では手塚のエッセイマンガと近い種類の作品だとも言えるが、大きく違うのは、キャラクターたちを自分自身の分身として描くというよりも、まったく別人格のキャラクターとして完全に突き放し、ドキュメンタリータッチで描いたことだった。

昭和20年代の戦時中から始まる物語の中には、手塚治虫の『新寶島』を始めとする戦後の人気マンガ作品の数々やマンガ界のエポック的な出来事が実名で登場する。まさに実際のマンガ史に沿ってドラマが進行していくのである。

現代のマンガ業界を描いたマンガの多くがこの手法を多く踏襲していることからも、このマンガの影響がかなりのものだったことがわかる。

◎現代のマンガ業界マンガはユニークな変化球で勝負!

そんなマンガ業界マンガの中で、つい最近、かなりの変化球を投げてきたマンガがある。現在、雑誌『ビッグコミックスペリオール』で連載中のコージィ城倉の『チェイサー』だ。

舞台は昭和30年代。主人公の海徳光市は少年月刊誌に3本の連載をかかえる売れっ子戦記マンガ家である。

彼は自分の才能にゆるぎない自信を持っているが、一方で唯一勝てないと思っているライバルがいた。手塚治虫だ。海徳は編集者たちには「手塚など眼中にない」とうそぶきながら、心の中では日増しにその存在が大きくなっていくことに焦りを感じていた。

タイトルのチェイサーとは“手塚治虫を追跡(チェイス)する男”という意味である。

売れっ子戦記マンガ家という架空の人物を描くフィクションが、手塚治虫を軸とした実際の戦後マンガ史の中でリアルに描かれていく。手塚ファンにとっても、今後の展開が見逃せないユニークな作品である。

◎手塚マンガに未刊の業界マンガがあった!?

『週刊ヤングジャンプ』1980年6月19日号に掲載された『どついたれ』第2部スタート時のカラートビラ。前年の末で一時連載中断となったが、半年の休載の後、構想新たに新連載を開始したのだが、残念ながら完結することはなかった(画像は1997年平凡社刊『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』より引用)

ということで今回もこのコラムを最後までお読みくださいましてありがとうございます。ここで最後に手塚治虫の未刊の業界マンガ(?)について記しておきましょう。

1979年『週刊ヤングジャンプ』に創刊号から連載された『どついたれ』がそれだ。

ただし業界マンガにハテナマーク(?)を付けたのは、このマンガが本当に業界マンガだったかどうかが不明だからである。

物語は戦時中から戦後にかけての混乱期をたくましく生きる山下哲、葛城健二というふたりの男を軸として描かれる。さらにそこには手塚治虫自身がモデルとなった高塚修という青年も登場する。

終戦後、山下と葛城は新しい商売を始めようと奮闘する一方で、高塚は『新寶島』というマンガを描き、マンガ家としての道を歩み始めた。

しかし残念なことに手塚が亡くなったことでこの連載は未刊のままとなってしまった。

◎このお話の続きは皆さんの心の中に

ではこの物語はいったいどこへ向かうはずだったのか。そのヒントは主人公のひとり葛城健二のモデルとなった人物にある。

葛城健二のモデルは、ベビーカーなどを製造するメーカー『アップリカ』の創業者・葛西健蔵氏だった。葛西氏と手塚は後年、鉄腕アトムの版権商品が縁で知り合うこととなる。

そのときは単なるビジネスでのつきあいだったのかも知れないが、ふたりの関係は虫プロの倒産をきっかけに一気に深まることになる。

多額の負債を抱えた手塚を葛西氏が救ったのである。

もしも『どついたれ』の連載が続いていたら──手塚はきっとこうした版権ビジネスなどの業界ドラマを描いていくはずだったのではないだろうか。

まあこれは、永遠に続きが読めない今となっては何を書いても単なる憶測でしかないわけだけど、こうやって先の展開をあれこれと考えてみるのも、現代の手塚ファンならではの特権とも言えるだろう。皆さんも『どついたれ』の版権ビジネス編、ぜひ想像してみてください。

ではまた次回のコラムでお会いいたしましょう!!

山下と葛城の目の前にようやく道が開けてきたころ、高塚修もまた、マンガ家としての道を歩み始めようとしていた。この先にはいったいどんなドラマが待っていたのか、ものすごーく気になりますね(講談社版手塚全集第312巻『どついたれ』第2巻より)

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件