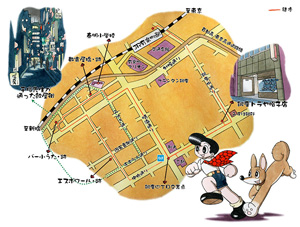

手塚治虫先生ゆかりの地をめぐって東へ西へ! 今回の虫さんぽは大東京のど真ん中、東京・銀座を、手塚先生のベレー帽にまつわるエピソードを訪ねて歩きます。ベレー帽といえば手塚先生の自画像に欠かせないトレードマーク! だけどそのベレー帽と銀座には、いったいどんな関係があるのかっ!? 年末のあわただしさをしばし忘れて、皆さんもぜひ、虫さんぽにおつきあいくださいっっ!!

◎深夜の有楽町駅で事件が起きた!?

今回の散歩はJR線・有楽町駅からスタートします! ここ有楽町にある手塚先生ゆかりのスポットといえば、まずは映画館・有楽町スバル座だろう。

昭和26年、有楽町スバル座でディズニーの長編アニメーション映画『バンビ』がロードショウ公開されたとき、手塚先生は公開初日から連日通い詰めたという。

そのスバル座はちょうど1年前の冬の虫さんぽで紹介済みだけど、じつは有楽町駅と手塚先生との関係はまだあった! ある手塚マンガの中で、ここ有楽町駅が物語の発端となる重要な事件の場所として登場していたのだ。今回はそこを散歩のスタート地点といたしましょう!!

◎不眠症の少年が惨劇を目撃!

有楽町駅が物語の舞台として登場する手塚マンガは『スリル博士』。これは『週刊少年サンデー』連載時の2色刷りページなどもそのまま復刻された『少年サンデー版 スリル博士 限定BOX』(2013年、小学館クリエイティブ刊)

そのマンガとは、昭和34年、日本初の週刊少年誌として創刊された『週刊少年サンデー』に創刊号から連載された『スリル博士』である。

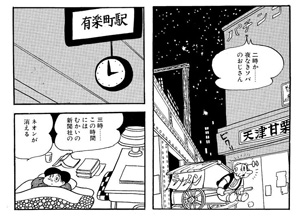

有楽町駅が出てくるのは『スリル博士』の第5話「私は死にたくない!」の冒頭だ。有楽町駅前のアパートに暮らす少年が、真夜中に駅のホームで起きた殺人事件を目撃してしまったところから物語が始まる。

しかもこの少年の設定がユニークで、じつはこの少年、不眠症に悩んでいるという設定になっている。さらに少年の部屋は映画看板の裏側にあって、少年はその夜も眠れぬまま映画看板に空けられた穴から、深夜の街を覗き見していて、事件を目撃してしまったのである。

同『スリル博士 限定BOX』より、不眠症の少年が、映画看板の裏から有楽町駅ホームでの殺人事件現場を目撃してしまうシーン

◎マンガのカットにそっくりな場所を発見!

マンガの中で映画看板になっている『私は死にたくない』の公開当時の劇場パンフレット。この映画は1959年3月に日本で初公開された1958年のアメリカ映画。無罪を主張し続けながら死刑になった女性死刑囚の手記をスーザン・ヘイワードの主演で映画化した作品だ。監督は『サウンド・オブ・ミュージック』で知られる巨匠ロバート・ワイズ

有楽町駅前も、当然ながら昭和34年と現在では大きく変わってしまったけど、駅のまわりをぐるぐると歩き回ってみたところ、映画看板と駅のホームとの位置関係が、マンガとちょうどよく似た構図になる場所を発見した。これは駅の北東の角にあたる場所だ。

『スリル博士』を読んでからこの場所に立ち、この看板の裏に不眠症の少年の部屋があったのかも……とか考えるとこのマンガのリアリティがちょっぴり増すのではないだろうか。

◎柳の並木に、いにしえの銀座を想う

こちらはおまけ画像だ。『スリル博士』で少年が暮らしている部屋の下には「天津甘栗」の看板が描かれている。10数年前まで有楽町駅前には天津甘栗を売るお店があって、改札口を出ると香ばしい匂いがいつも漂っていた。検索したところ、現在その甘栗屋さんは新橋に移転していることがわかり、散歩当日、ちょっと足をのばしてその新橋のお店で買ってきた。うーん、この味、この味!! 有楽町の味ですよ!!

それでは次の手塚スポットを目ざしましょう。交通会館の北側を通り、外堀通りを横断して銀座柳通りを南下する。この通りは道の両側に柳の並木が立ち並んでいて、古き良き時代の銀座を

さあ、ここからいよいよ冒頭で触れた、手塚先生のベレー帽にまつわる散歩が始まります!!

◎手塚先生がベレー帽を買った名店

中央通りへ出たら左折、舗道を20メートルほど歩くと、右側のビルの1階に、いかにも老舗の風格を漂わせた帽子屋さんのショーウィンドウが見えてくる。銀座トラヤ帽子店である。

もうお分かりですね! 手塚先生はベレー帽を、予備も含めて常時100個以上持っていたそうだけど、その中にこの老舗帽子店で購入したベレー帽もあったのだ!!

◎手塚先生のベレー帽へのコダワリ

ということで、これからトラヤ帽子店におじゃまして話をお聞きする予定なんだけど、その前に手塚先生のエッセイから、先生のベレー帽に対するコダワリを紹介しておこう。

「ベレーはぼくの顔の一部である。めがねやかつらがそうであるように、ぼくはどんなVIPの前へ出ても絶対にとらない。また、どうしてもぬいで出ろといわれるようなところへは行かないことにしている。(中略)

ぼくがベレーをぬぐのは、パスポート用の写真を撮るときと入院したとき、床屋へ行くとき、それにコンビニエンス・ストアに入る際だ。ベレーをかぶって手巻きずしやラーメンを買うと、店員が目を丸くしてベレーと顔とを眺め、「へえー、アトムさんも人並みのものを食べるんですか!」といったりする。情けない。だからベレーをとり、めがねもはずして入る」(講談社版手塚全集第397巻『手塚治虫エッセイ集』第7巻「ベレーは顔の一部です」より ※初出:1985年『週刊朝日』)

◎手塚先生が愛用者だと知らなかった!?

トラヤ帽子店さん、おじゃましま〜す! 対応してくださったのは、帽子がバッチリ似合うダンディな大滝雄二朗店長である!!

大滝さんこんにちは、お忙しいところ失礼いたします! さっそくですが手塚先生がこちらのお店にベレー帽を買いにみえたことは、お店の記録に残っていたりするんでしょうか?

「それがですね、あいにくわたくしどもの方には、記録などは何も残っておりませんでした。手塚先生がうちの帽子をご愛用くださっていたということも、先生が亡くなられたずっと後になって知ったんですよ」

ええっ、そうなんですか!?

「当店は大正6年に東京千代田区の神田神保町で創業しまして、銀座に移転したのは昭和5年からになります。おかげさまで当店の帽子は、各界の著名な方々にもご愛用いただいていますが、私どもがそれを知るのは、雑誌などで紹介されたりして初めて、ということがほとんどなんですよ」

◎手塚プロからの連絡で……

銀座トラヤ帽子店の店内。お客さんの途切れた一瞬の隙をついて撮影させていただいたが、平日にもかかわらずお客さんがひっきりなしに訪れていて、場違いなぼくはかなり迷惑になっていたようです。大変申し訳ありませんでした

では手塚先生の場合も雑誌の記事か何かで?

「いえ。手塚先生のときは、手塚プロからご連絡をいただいたんです。先生の遺品の中に、うちで販売させていただいたベレー帽があったということで。それがご縁で、一時期、手塚先生のベレー帽のレプリカをお作りして兵庫県宝塚市の手塚治虫記念館での販売用に卸させていたいておりました」

ああ、あの手塚記念館の売店で売られていたベレー帽には、そんないわれがあったんですね!!

◎手塚先生のベレーはフランス製

ところで大滝さん、遺品にあったというその手塚先生のベレー帽はどんなものだったんですか?

「現在もうちで扱っておりますフランス製のバスクベレーです」

バスクベレーとはどんな帽子ですか?

「スペインとフランスの国境地帯のバスク地方で農民がかぶっている帽子がバスクベレーです。

バスクベレーの特徴は、頭頂部に小さなつまみ状の飾りが付いていることですね。元々は糸で編まれたニット帽でしたが、後にフェルトの帽子も出てきて、手塚先生が愛用されていたバスクベレーもフェルト製のものでした。

バスク地方では村ごとに帽子の形が微妙に違っていて、かぶっている帽子を見れば、どこの村の住人かが分かるそうですよ。

英語ではツバのある帽子をハットと言い、ツバのない帽子はキャップと呼ばれていますが、ベレー帽はキャップに分類されます」

大滝さんが箱から出してくださっているのが、銀座トラヤ帽子店で現在も扱っている、手塚先生愛用のフランス製バスクベレー。バスクベレーの標準サイズは11インチだそうだが、手塚先生が愛用されていたのはそれより若干小ぶりなこの10インチタイプだそうである。定価は税込み14,700円

◎ベレー帽は顔の一部です(?)

ここまで話をうかがって、手塚ファンならば今すぐにでもベレー帽を購入し、手塚先生っぽくかっこよく決めてみたい! という方もいらっしゃるだろう。そこで大滝さんにベレー帽の選び方とかっこいいかぶり方を聞いてみたぞ!!

「フェルトは熱で縮む性質がありますから、かぶっている間にも体温で少しずつ縮んでくるんです。ですから買うときは、頭のサイズよりも気持ち大きめのものを買うことがポイントです。そうすると、だんだんと頭の形になじんで、その方の専用品のようになってくるんですよ」

おお! 大滝さんがいまおっしゃったのと同じようなことを、手塚先生もエッセイに書かれています。ちょっと紹介させていただきますね。

「ベレー帽というものはおもしろい。そんなにたくさんサイズがあるわけじゃないので、買った当初は、頭にまったくあわないのだ。

横にぺたんとひろがってぶざまだ。大黒様の頭巾のように見える。

ところが一か月くらいたつと、ふしぎに形が変わってくる。一年くらいかぶるともう注文品のように、ピッタリ頭にあう。

まことに奇妙なもんです」(講談社版手塚全集第398巻『手塚治虫エッセイ集』第8巻「ベレーの下」より ※初出:1982年『キネマ旬報』)

大滝さん、ベレー帽のかっこいいかぶり方というのはありますか?

「そうですね。ベレー帽は水平にかぶらずに、正面から見て左右どちらかにごくわずか傾けるようにするといいでしょう。かぶる深さは、片方の眉が隠れるくらいがベストです」

◎帽子のマナーを知って粋に決めろ!

手塚先生愛用のバスクベレーも大滝さんにかぶっていただいた。ソフト帽からベレー帽にチェンジすると一気にカジュアルで温厚なイメージになるから不思議だ。この写真の大滝さんは、かぶり方も含めて藤子・F・不二雄先生を彷彿とさせる。そういえば手塚先生に憧れてやはり生涯ベレー帽をかぶり続けた藤子F先生の帽子はどこで買われたものだったんだろうか

最後に、帽子のマナーについても教えていただけますか? ベレー帽は室内では脱ぐべきなんでしょうか。

「一般的には、ベレー帽も帽子なので屋内では脱ぐのがマナーとされています。ただ手塚先生のようにベレー帽がトレードマークとして定着しておられる方の場合は、周りの人が先生をご存知の方ばかりなら、屋内で帽子をかぶっていてもマナー違反と考える人はいないでしょう。

しかし周りに手塚先生をご存じない方がいて、その方が不快な思いをされたとしたら、それはやはりマナーとして好ましくないということになります。

大切なのはルールではなく、周りの人の気持ちに配慮してTPOを考える気持ちということですね。

ちなみに松本零士先生がかぶっておられるような、頭にピッタリとしたニット帽のような帽子は室内でかぶっていも問題ありません。

帽子は、ときにフォーマルなときにカジュアルな装いを演出する最高の小道具です。周りへの気配りを忘れずに、紳士淑女らしくかぶりこなしてみてください」

大滝さん、ありがとうございましたっ!!

◎銀座四丁目交差点が廃墟に……!?

銀座四丁目交差点へ移動。写真の右に見える建物が昭和7年に建設された銀座和光。左に見える円筒形のビルが1963年に建てられた三愛ドリームセンタービルだ。この三愛ドリームセンタービルは虫さんぽ第10回でも紹介済みだっ!

トラヤ帽子店を後にしたぼくは、何となくダンディになった気になり、気取った足どりで中央通りを南西へと歩き出した。やがて見えてきたのが銀座四丁目交差点である。

このあたりの風景は手塚マンガの中にもたびたび登場しているが、今回は『スリル博士』とほぼ同時期の昭和35年、雑誌『小学四年生』に掲載された『冒険放送局』を紹介しよう。

この作品は、孤児の兄妹ミノルとマリモが、謎の博士の発明品・モシモ1号の力によって“もしも”の世界へ入り込み、さまざまな冒険をするというお話だ。

このお話でふたりが最初に行ったのは「もしも人間がぼくたちふたりだけだったら」という世界だった。

ふたりはそこで、人っ子ひとりいなくなり荒れ果てた無人の銀座四丁目交差点だった。あんなにたくさんいた人間たちはどこへ行ってしまったのかっっ!?

◎悪の組織がデパートに潜伏!

銀座四丁目交差点の東南角に立つ銀座三越ビル。正面玄関に鎮座するブロンズ製のライオン像には、誰にも見られずにまたがることができると願いが叶うという都市伝説があるらしい。良い子はやっちゃダメですよ。「誰にも見られず」っていうところがまず不可能だと思うけどね

さらに『冒険放送局』の別のエピソードには、三越ならぬ“四越デパート”が登場する。

この話では、ミノルとマリモのふたりは透明人間になって“まぼろし兵団”という悪の組織の謎を追う。

その捜査の過程で、まぼろし兵団一味が四越デパートに潜んでいるということを知ったふたりは、さっそくデパートへと乗り込んだのだ!

ということで、今回の虫さんぽでも、銀座三越にチラッと寄ってみた。ほほう、ここがまぼろし兵団が潜んでいたという四越デパートか(違うって!)。

◎手塚先生ゆかりの酒場は名門小学校のすぐ近くに!

銀座四丁目交差点からは晴海通りを北上し、次の手塚スポットを目ざそう。じつはそこもまた手塚先生のベレー帽にまつわるエピソードが残されている場所なのだ。

銀座ソニービルの北側をぐるっとまわって外堀通りを渡り、みゆき通りを北へ進むと、右手にクラシカルな建物の小学校が見えてくる。明治11年創立の泰明小学校である。この小学校の卒業生には、北村透谷や島崎藤村など、さまざまな作家、文化人、芸能人などが名を連ねる歴史ある学校だ。

昭和4年に建設された鉄筋コンクリート製の校舎も有名で、経済産業省の近代産業遺産にも指定されているという。

次の手塚スポットであるバー「数寄屋橋」は、かつてこの泰明小学校にほど近い路地の奥にあった。

◎手塚先生の酒場とベレー帽の思い出

このバーで、いったい手塚先生のベレー帽にまつわるどんな出来事があったのか。さっそく手塚先生のエッセイから紹介しよう。

そのお話は、オペラ『唐人お吉』などで知られる作曲家・高木東六氏のこんなエピソードから始まる。ちなみに「数寄屋橋」の店名は、このエッセイの中ではイニシャルで「S」と紹介されている。

「あるとき、

《手塚さん、うちに純フランスベレーがあるけどあげましょうか》

といわれた。

《どうもすみません!》

とありがたく頂戴してしばらくたったとき、例によって、銀座のSで飲んでいた。ホステスが、《手塚さァん、そのベレーちょうだいィ、ねェ、ほしいわァ》としつこいので、《いいよもってけ!》と酔ったいきおいで渡してしまった。

酔いが覚めてから、

《しまった! ありゃ高木先生のベレーだ!》

と気がついたがもう遅い。悪いことに、当の高木先生がそのあとSへ飲みにきたのだ。

後日、高木先生が、

《手塚さん、私のさしあげたベレーをホステスにゆずったのですか?》

酔ったいきおいでつい……といえばいいのに、

《ハア……ムニャ、ムニャ……すみません》

《いや、私はうれしいのですよ》

と先生は気楽におっしゃったが、ぼくは赤面、それ以来、高木東六先生には合わす顔がなくて恐縮していた。

ところがつい先日、横浜の女性から連絡があって、

《手塚さんがSでなくしたベレー、うちにあるわョ》

というのだ。

なんで横浜にあるのかわからない。ベレーにきいてみたい」(前出のエッセイ「ベレーの下」より)

◎名編集者が綴った夜の銀座の作家たち

この「数寄屋橋」は、あいにく今はもう跡形もなくなってしまったが、その場所については、峯島正行の著書『さらば銀座文壇酒場』に収録されたマップに詳しい。

峯島氏は元実業之日本社の編集者で、1959年、同社から創刊された『週刊漫画サンデー』の初代編集長を務めた人物だ。

手塚先生は『週刊漫画サンデー』に『人間ども集まれ!』(1967〜68年)、『上を下へのジレッタ』(1968〜69年)など異色の青年マンガを数多く発表しているが、そのきっかけを作った最初の仕掛け人が峯島氏だったのだ。

◎マンガや小説の物語は夜の銀座で紡がれた?

戦後から1980年代末のバブル崩壊ごろまで、夜の銀座は作家や文化人たちが数多く集まる大人の社交場だった。

エリアでいうと晴海通りと並行して南北に走るみゆき通りの西側から新橋にかけての一帯、銀座6〜8丁目あたりには、小さなバーやクラブが密集しており、そこには作家たちのたまり場となっている酒場が何軒もあったのだ。

峯島氏の著書は、そうしたいわゆる文壇酒場を惜別の思いを込めて振り返った名エッセイである。

◎手塚先生はあまり酒を飲まないが……

峯島氏は、昭和30年代以降はマンガ家とも多く銀座を飲み歩いていたそうで、その先頭に立ってはしご酒をしていたのがマンガ家の横山隆一氏であった。また横山氏に誘われていつも行動を共にしていたのが、同じ漫画集団に所属する近藤日出造や杉浦幸雄、そして手塚先生だったのだ。

手塚先生はお酒はあまり強い方ではなかったというが、人づきあいが好きだから酒席にもまめに顔を出し、一時期は夜の銀座でもかなりの顔だったらしい。

◎「数寄屋橋」に集った若き才能たち

峯島氏の著書によれば「数寄屋橋」は昭和43年ごろにオープンした、銀座の文壇酒場としては新参の店だった。それだけに若いマンガ家が多く集まるようになったのだという。

また漫画集団のマンガ家たちと同時に、当時やっと注目され始めたばかりのSF作家たちも集まった。星新一、筒井康隆、眉村卓、田中光二、半村良などそうそうたる人物の名前が並ぶが、当時はいまだ大家ではなく、絶賛売り出し中のイキのいい新人たちだったのである。

手塚先生はSF作家とも多く親交があったけど、このお店で深めた親交もあったに違いない。

◎横山隆一氏お気に入りの店

その「数寄屋橋」があった路地をそのまま西へ向かって歩き、ほとんど新橋駅に着く直前の、クランク型に折れ曲がった路地に面してあったのが「バー小うた」だ。

峯島氏の著書ではこう紹介されている。

「『バー小うた』、ここはバーの椅子に腰掛けて、客が小唄を歌えるという異色の酒場であった」

ここは横山隆一氏がはしご酒の最後に立ち寄る店だったそうで、その理由は駅から近いので、終電ギリギリまで飲める、ということだったらしい。

◎銀座文壇酒場、全盛期の名店

いよいよ今回最後の手塚スポットへと向かおう。外堀通りを銀座西6丁目交差点で渡り、そのまま南下。交詢ビルというビルの真向かいにあったバーが「エスポワール」である。

この店は銀座の文壇酒場の中でも名店といわれた店で、ここに集った作家・文化人の名前を列挙するだけでもそうそうたるものがある。

源氏鶏太、丹羽文雄、石川達三、川口松太郎、東郷青児……。

それだけにこの店は高級で値段もハイクラスであり、ここでお酒を飲むことは作家にとって一種のステータスである一方で、敷居の高さ、居心地の悪さを感じる若手作家たちも多かった。

横山隆一氏らも最初はエスポワールに集まっていたが、やがて数寄屋橋へとその活動拠点を移していったのである。

◎小島功氏プロデュースのお店(?)

ちなみに1971年に刊行された『まんが宣言』という小冊子にも『漫画家のたまり場めぐり 銀座の巻』という小さなコラム記事が掲載されていて、そこにも今回訪ね歩いた3店を含む5つの酒場が紹介されていた。あとの2つは外堀通りの電通ビルの並びにあった「ラモール」というお店で、もう1店が「コウ」というお店である。

「コウ」という店名はマンガ家の小島功氏にちなんで命名されたもので、宣伝マッチのマッチデザインも小島功氏の手によるものだったというが、峯島氏の著書にもその場所は記されておらず、その場所は特定できなかった。いずれまた判明したらご報告いたします。

◎手塚先生が紹介する「ベレー十徳」

講談社版手塚全集第395巻『手塚治虫エッセイ集』第6巻「私の仕事と生活」(※初出:1977年『潮』)より。50歳を越えて「コンディションは最悪でしょう」と自虐的なことを語ったエッセイに添えられた自画像。取り外した頭から血を絞り出すようにマンガを描いている(?)。しかしそれでもベレー帽は胴体にくっついたまま!

さて銀座をぐるーっと大きくひと回りして銀座四丁目交差点まで帰ってきた。今回の虫さんぽはここで終了。今回のちょっぴりアダルティでダンディな銀座虫さんぽ、いかがだったでしょうか。

ここで最後に、手塚先生が先のエッセイの中で書かれているベレー帽のウンチク(?)を紹介し、今回の散歩を終えたいと思います。

「「ベレーの十徳」というのがある。

ベレーには、ほかの帽子にくらべて十のすぐれた点があることになっている。

「男女ともにかぶれる」

「前もうしろもない」

「しわくちゃになっても元に戻る」

「裏返しても使える」

というのはあたりまえだが、

「ベレーをまわすと、みんながお金を入れてくれる」

なんていうこじつけもある。

「食事のとき、脱がなくともすむ」

これは、実際試してみると、おおかたの海外のレストランではOKであった。いくつかのレストランでは、やや顔をしかめて遠慮がちに「おとりください」といった。(中略)

つまりベレーに対する解釈の違いだと思う。

ぼくは、ぼくのベレーはカツラだと思っている。つまり頭の一部なのだ。いうなれば入れ歯とか、眼鏡と同じ性質のものだ。(中略)

どうしてもとらねばならない場合のためにぼくはひとつのアイデアを考えた。

ベレーそっくりのカツラをつくったらどうだろう?(中略)

このアイデアをカミさんに話したら、ふきだした。そんなにおかしいのかな。黒柳徹子女史の頭みたいに、ひとつのシンボルになるんじゃないかと思うのだが」(前出のエッセイ「ベレーの下」より)

……ちなみに話はこのまま横道にそれてしまい、最初に「十徳」と言っておきながら六つの徳しか紹介しないまま終わってるんですが。……まーそれもまた手塚先生らしいトバし方でしょうかね!?

ではまた次回の散歩でご一緒いたしましょう!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件