手塚治虫のハードな仕事ぶりは有名だった。何十年にもわたって、昼夜を分かたず、ひたすらマンガを描き続けた手塚治虫。描いた原稿の総ページは実に15万枚とも言われている。そんな中、編集者が手塚番、すなわち手塚治虫担当に任命されると、それはタイムカードとは無縁の24時間勤務になることを意味していた。

それから数十年、現在の出版界を見渡すと、マンガ家の仕事ぶりも、マンガ家と編集者との関係も、手塚が健在だった当時とは大きく様変わりしている。今回は、前回の虫さんぽに続き、かつて手塚番を務めた編集者の方々に当時のお話をうかがいながら、マンガ家と編集者との関係の、“今と昔”を比較してみよう!

◎手塚治虫の現場がテレビドラマになった!

去る2013年9月24日、関西テレビ制作によるテレビドラマ『神様のベレー帽 〜手塚治虫のブラック・ジャック創作秘話〜』が放送された。

このドラマは秋田書店刊行のマンガ『ブラック・ジャック創作秘話〜手塚治虫の仕事場から〜』(原作:宮崎克 漫画:吉本浩二)を底本とした作品で、手塚治虫を演じたのはSMAPの草なぎ剛。『ブラック・ジャック』の連載を起こした秋田書店の名編集者・壁村耐三役は佐藤浩市が演じた。

ところでこのドラマ、草なぎの共演者としてクレジットされている大島優子(AKB48)には、原作マンガには出てこない、つまり実在しない架空のキャラクターが与えられていた。

大島が演じたのは、現代の出版社で働く新米編集者だ。物語はその大島が、ひょんなことから昭和48年へタイムスリップし、そこでなぜか手塚番をまかされるという展開から始まっている。

以後、物語は大島の視点から、手塚治虫のマンガやアニメに賭ける並々ならぬ情熱と、その才能に惚れ込み、手塚にとことん付き合おうとする編集者たちの熱すぎる姿が描かれてゆく。

◎ドラマだけのオリジナル女性キャラとは

ドラマにこの新米編集者の役が追加されたことについては賛否が分かれると思うけど、制作者があえてこの役を追加した意図はだいたいわかる。

自分のプライベートな時間をなげうってまでマンガ作りに取り組む昭和時代のマンガ家や編集者の姿をそのまま描いても、現代の視聴者にはそんな破天荒な生活そのものが理解できず共感を得られないと思ったのだろう。

そこで現代っ子の代表として新米編集者の役を設け、彼女の視点から、昭和のおじさんたちの奮闘ぶりを描くことにしたのだ。

◎40年前と現在のマンガ作法の違いとは!?

しかし、それでもなおマンガ製作の現場について全くご存知ない方がこのドラマを見たら、「マンガって今でもこんな風にして作られているの?」と思ってしまうかも知れない。

たしかに現在も、昔ながらの手法で紙とペンだけを使い、コツコツとマンガを描いているマンガ家もいないわけではない。

だがここ10年で若いマンガ家の多くはパソコン画面上で絵を描くデジタルな製作方法へとほぼ移行してしまった。

中には下絵とペン入れまでを紙で行い、それをスキャナーでパソコンに取り込んで、網かけ(トーン)処理や着色だけをパソコン上で行う半デジタルな製作方法を取る作家もいるが、いずれにしても、完全アナログでマンガを描くマンガ家はいまや少数派なのである。

◎現代はマンガのデジタル化が急速に進んだ!!

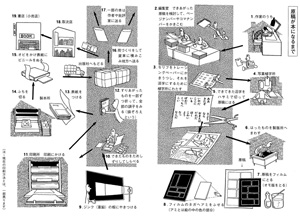

手塚がまだマネージャーを雇っていなかった昭和30年代ごろまで、編集者は毎月、原稿の仕上げ順を決めるために「順番会議」と称する会議を開いていた。1992年朝日新聞社刊、伴俊男+手塚プロダクション著『手塚治虫物語』より

マンガのデジタル化によって、マンガ編集者の仕事も大きく変わった。デジタルで描かれた原稿はインターネット経由で送ることができるから、編集者がマンガ家の仕事場へ通い詰める必要はなくなった。

マンガ家と編集者が会うのは最初の企画立ち上げのときとたまの打ち合わせのときだけで、後は電話と電子メールでのやりとりで、ほとんどの仕事が済んでしまうのだ。

1980年代の初めごろから出版業界で仕事をしているぼくの目から見ても、最近のマンガ家と編集者との関係は、かなりドライになってきていると思う。

気になるのは、こうしてマンガ製作の仕事がどんどんと効率化され、物理的な手間は減ったものの、それが作家や作品にとってどんなプラスになっているかどうかだ。それについては後半で考えよう。

◎編集者が手塚番になると家族と水盃!?

『ジャングル大帝』の連載がクライマックスに近づいていた1954年ごろ、手塚は編集者から逃れて、友人をともなって九州の阿蘇山へと旅に出た。だが山頂付近で吹雪に遭い、遭難しかけてしまったのだった! 講談社版全集第395巻『手塚治虫エッセイ集』第6巻より。※初出は『キネマ旬報』1987年2月下旬号

さて話をふたたび手塚治虫の時代へと戻そう。手塚の時代、マンガ家と編集者との関係は、大げさに言うとまさに“一蓮托生(いちれんたくしょう)”。24時間生活をともにするのも当たり前という中で、睡眠時間を削って仕事をし、ともに1本の作品を作り上げていく、かけがえのないパートナーだったのだ。ちなみに一蓮托生というのは、良いことも悪いことも含めて、行動・運命をともにすることを言う。

とくに昭和30年代前半までの、手塚にまだマネージャーが居なかった時代には、どこの社の原稿を先に上げるかで、編集者どうしの言い争いが始まることもあったという。

そんな当時の様子を、手塚はエッセイの中でこう記している。

「編集者どうしの、ぼくをめぐっての

◎『ブッダ』担当編集の過酷な日々

ここで元手塚番編集者だった方に話をうかがおう。

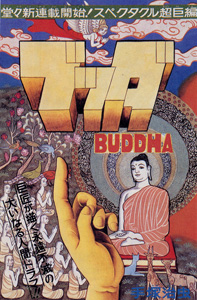

潮出版社で8年間『ブッダ』の編集担当を務めた大浦静雄氏(現・潮出版社取締役総務局長)は、手塚との仕事は毎日がハードな日々の連続だったと語る。

「手塚プロに泊まり込みが始まるのは締め切り直前で、ほかの作家がすべてアップした後です。夜の7時か8時ごろ、ちょこっと編集部へ戻って、深夜1時から2時ごろに手塚プロへ直行します。順番が変わらないように、手塚プロのマネージャーに断って出るのは、もちろんです。

こういう生活を何日か続けていると、自分がどこにいるのか分からなくなってしまいましてね。編集部へかかってきた電話に出て《はい手塚プロです》と答えて、先輩たちに《お前、どこの社員なんだ》と笑われたこともありますよ。

手塚プロにいるときは、かかってきた電話に手の空いてる編集者が出ることも当たり前でしたからね」

『希望の友』昭和47年9月号から連載が始まった『ブッダ』新連載時のトビラ絵(左)と、大浦さんが担当されていた当時の『少年ワールド』昭和53年8月創刊号に掲載された『ブッダ』新章第1話のトビラ絵

◎締め切りをギリギリまで粘る手塚先生に……

大浦さん、手塚先生は原稿を予定通りに上げてくれていたんですか?

「いえいえ、毎回、『ブッダ』の32ページ分はきちっと開けておくんですが、残念ながらフルページ入ったのは数えるほどでした。私が担当した時代は1割もなかったんじゃないかな。ですから、先輩担当者の竹尾修さんは常に6ページから20ページまで、どんな場合でも対応できるように穴埋め原稿(代原)を用意してくれていました。

それでも手塚先生の原稿が1ページでも多く欲しいですから、ギリギリまで粘ります。大日本印刷さんに待機してもらって、『時そば』ではありませんが、《先ほど、何枚持って出ました》《これから出ます》と答えつつ、私は原稿が1枚上がるたびに、あらかじめ用意しておいたセリフやナレーションなどの写植(写真植字)を貼っていくんです。

ところが手塚先生は原稿を仕上げるときに、よくセリフを書き変えてしまうんですね。

だけどそんなことはこっちも分かってますから、使わなかった写植をストックしておいたり、前の原稿のコピーを使ったりして、何とか間に合わせるんです」

シッダルタ(後のブッダ)が、奴隷階級の男・ヤタラからの問いに答えるうちに悟りを開く場面。この悟りの後の新展開に際して、大浦さんは手塚からいくつかのストーリー案について尋ねられ、大いに緊張したという

◎編集者とマンガ家の深い信頼関係

現在、秋田書店AS企画副編集長を務める青木和夫氏は、かつて『ブラック・ジャック』の三代目編集担当を務めた人物だ。

青木氏は冒頭で紹介したマンガ『ブラック・ジャック創作秘話』第1巻にも実名で登場されており、そこでは「『ブラック・ジャック』の原稿をもっとも数多くとった男」と紹介されている。

そこには相当な苦労があったのではないか。そう思って青木氏の元を訪ねてみたのだが、青木氏は開口一番、それは自分だけの功績ではないと答えた。

「うちが手塚先生の原稿を多く取れた最大の要因はね、当時ぼくの上司だった『週刊少年チャンピオン』の壁村耐三編集長の力なんですよ。

壁村さんは、いろんな人が語っているようにたしかに型破りで気性の激しい人でした。しかしただ恐いだけじゃないんです。関係が違うんですよ、マンガ家との。

ひとことで言うとマンガ家と“本音”で付き合うということですね。だから手塚先生も先生のマネージャーさんも、壁村さんには絶対の信頼を置いていました。

あるとき手塚先生が編集部に電話をかけてきたことがありましてね。そのときは手塚先生、何か悩みごとがあったようで、壁村編集長と1時間くらい話し込んでいましたよ。

ただ恐いだけの編集者なら悩みごとの相談をするなんてあり得ませんよね。手塚先生と壁村さんとの信頼関係っていうのは、もっとずっと奥深いものだったんですよ」

◎手塚先生と編集者との駆け引き!

『ブラック・ジャック』が人気絶頂のころに秋田書店から出された『週刊少年チャンピオン』の『ブラック・ジャック』特集増刊号2冊。左は昭和51年3月発行、右が昭和53年11月発行で、左の増刊号では何と42ページの描き下ろしエピソード「U-18は知っていた」が、カラートビラ+カラーページ1ページを含めて収録されている。ぜいたくだ〜〜〜!!

だが青木氏ももちろん、ただ原稿の仕上がりを待っていたわけではない。とくに締め切りに関しては、手塚先生とかなりの駆け引きを行っていたという。引き続き青木氏からお話をうかがおう。

「うちは週刊誌なので、締め切りはもう毎週ギリギリでしたから。そうなると手塚先生も、いくらこっちがサバを読んでも、何日が本当のデッドラインなのかというのはご存知なんですね。

それでもこっちは《印刷所を待たせています》とか《写植屋を待たせています》とか言ってアピールするわけです。

先生の方も、それがアピールだと分かっていても、そこに我われの本気を感じてくださるわけですね。それでようやく原稿を上げていただくという感じなんです」

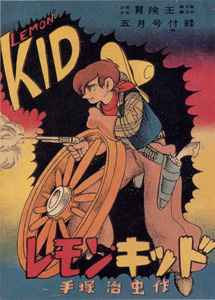

秋田書店の雑誌『冒険王』昭和28年5月号付録として発表された『レモン・キッド』。右に紹介した2ページは、作品の冒頭近くと終盤近くに2度出てくる。作品をお読みいただければ分かるけど、これが実にドラマチックな効果をあげている。しかし当時、この作品の担当編集者は「同じページを2度使うならその分、原稿料は払わない」と言い切ったという。当時の編集者とマンガ家の力関係を表す厳しい言葉だ

◎毎回「遅くなりました」の笑顔にやられていた

青木さんはそんな生活をされていて、お仕事に疲れてしまったことはありませんでしたか?

「原稿が上がるまではもちろんものすごいストレスですよ。毎回、胃に穴が空く思いをしていました。だけど原稿が上がりますとね……これはほかでも話したことなんですが、手塚先生の笑顔が素晴らしいんですよ。

先生が満面の笑みをたたえてこうおっしゃるんです。

《青木氏、大変遅くなりました。来週は遅れないようにしますので、またよろしくお願いします!》と。

このひと言で、それまでの苦労が一気に吹き飛んでしまいましてね、来週もがんばろうという気持ちになるんです。

しかし結局、次の週も落ちるか落ちないかのギリギリになるのは分かってるんですけどね(笑)」

こちらも『レモン・キッド』と同時期に雑誌『冒険王』に付けられた手塚マンガの別冊付録2冊。左『化石人間』昭和27年2月号付録と、右『化石人間の逆襲』昭和27年7月号付録。じつはつい先日、2013年10月29日に、これら3作品を含めた昭和20年代の『冒険王』の手塚治虫別冊付録全6冊が「幻の6作品完全復刻限定BOX」として刊行された。興味のある方はぜひチェックしていただきたい!!

◎本当の締め切りを見極めて原稿を描く!

少年画報社取締役社長・戸田利吉郎氏。入社後、『週刊少年キング』で編集者を務めた後、『増刊ヤングコミック』などを経て、昭和56年『週刊少年キング』編集長。その後、昭和62年には『ヤングキング』創刊編集長となる。2013年4月より取締役社長に就任した

そんな殺人的スケジュールの中で、手塚が、驚異的な処理能力で仕事をこなしていたと語るのは、少年画報社の現・取締役社長、戸田利吉郎氏だ。

「私が新入社員として少年画報社へ入社して『週刊少年キング』編集部の漫画班へ配属されたのは、昭和43年3月でした。手塚先生がちょうど『ノーマン』の連載を始める直前です。

最初に私が担当したのは『秘密探偵JA』を連載していた望月三起也先生で、手塚先生の直接の担当ではなかったんですが、手塚先生のところへも、応援で何度か原稿取りにうかがったことがあります。

他社では新人編集者を鍛えるために、まず手塚担当にするという編集部もあったようですが、うちは新人は原稿の上がりの早い作家につけるというのが基本の流れだったんです。

手塚先生のところへ応援に行っていて驚いたのは、手塚先生の原稿の仕上げ方ですね。

先生はひたすら机に向かって原稿を書き続けておられるわけですが、そんな中でもすべての連載の進行をきちんと把握しておられるんです。

編集者によって、原稿の上がりを盛んに催促する人もいれば、あまり催促しない控えめな人もいるわけですけど、そうした中でも、どこの社の締め切りがもう本当のギリギリなのか、先生はそれを見わけて、ちゃんと公平に原稿を上げていくわけです」

◎感動で鳥肌が立った!

さらに戸田氏は、手塚の原稿の上げ方で、もっと驚いたことがあったという。

「それは、印刷所への入稿に合わせて、原稿の仕上げを、お話の頭からではなくて終わりから入れなければならなかったときのことです。

雑誌というのは、“折(おり)”といって、32ページごとに“1折”“2折”という風に1枚の紙で印刷されるんです。それを折り畳んで裁断するとページになる。だからひとつの作品でも、前の折と後の折にまたがっている場合、雑誌全体の進行状況によっては、後ろの折を先に印刷所へ回さなければならないことがあるんです。

ある号で手塚先生の作品がそうした状況になったときのことでした。手塚先生はひと言「おまかせください」とおっしゃって、ほとんど下描きもない状態から、後半の原稿だけを一気に仕上げてくださったんです。

それでその後半だけを印刷所へ送って、その間に手塚先生は前半のお話を頭から描き始めるわけですが、当時はコピー機もまだ普及していない時代ですから、後半は印刷所へ入れてしまった時点で、すでに手塚先生の頭の中にしかないんです。

だから話の伏線やコマ割りなど、いったいどうなるんだろうとハラハラしていたんですが、いざ前半を上げていただくと、折の区切りのところで話がピタリとつながっていたんです。これには感動で鳥肌が立ちました」

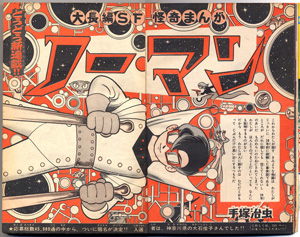

戸田さんが少年画報社へ入社した直後、手塚治虫の『ノーマン』新連載が始まった『週刊少年キング』昭和43年4月28日号の表紙(左)と、その第1話トビラ絵。トビラ絵の下段に書かれているように『ノーマン』というタイトルは読者からの一般公募で決定された

◎手塚が創造したマンガ製作システム

今回、3人の編集者にうかがったのは、手塚治虫の仕事の現場についてのお話だ。

だがごく一部の「手塚ならでは」のエピソードを除外すれば、平成初期ごろまでのマンガ家と編集者の仕事風景というのは、どこも大体このようなものだった。

というのも、そもそも現代のマンガ家の仕事のシステムを確立したのも手塚治虫だったからだ。

手塚は現代マンガ表現の基礎を作ったと言われているが、マンガを製作するシステムの創造にもかなり寄与している。

◎専業アシスタント制の導入!

例えば日本で専業のアシスタントを最初に取り入れたのが手塚治虫であることはわりと有名だ。

戦前の漫画家は江戸時代の絵師などと同じように弟子を取っていた。ほとんど無給で寝食の面倒だけを見てもらい、師匠の身のまわりの世話をしながら漫画を学ぶのだ。

それを手塚はアシスタントというシステマティックなものへと昇華させた。そのことに触れている手塚のエッセイを紹介しよう。

「マンガ家には、むかしからお弟子さんがつきものです。(中略)

お弟子さんというと、なんだかすごく古くさくきこえますが、一種の書生さんで、ねとまりや食事は、先生の家でやり、おこづかいをもらって、マンガの勉強をします。ところが、いまは「助手」(アシスタント)という名まえにかわって、月給をもらい、自分でへやをかりて、先生の家にかようようになりました。有名な児童マンガ家は、たいてい四、五人のアシスタントをかかえていて、なかには本人がほとんど描かないで、助手まかせの人もいます」講談社版手塚全集第389巻『手塚治虫エッセイ集』第3巻所収「アシスタント」より。※初出は『鉄腕アトムクラブ』1966年11月号)

◎網かけパターンに記号をつけて省力化!

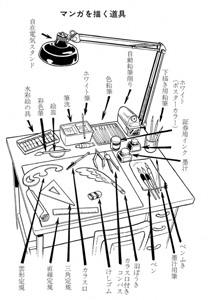

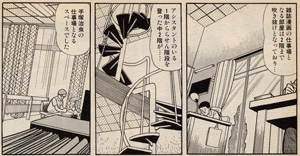

手塚治虫はよく出てくる網かけや背景の描き方にそれぞれ記号や略称を付けていて、原稿の中にそれを鉛筆で書き入れることでアシスタントに指示を出していた。1992年朝日新聞社刊、伴俊男+手塚プロダクション著『手塚治虫物語』より

また手塚は、網かけのパターンにひとつひとつ記号を付け、それを原稿にメモ書きすることで、アシスタントにいちいち作業の内容を言葉で指示しなくてよいという方法を編み出した。

富士見台の仕事場のときには、手塚の仕事机が吹き抜けの中二階にあり、そこで描いた原稿を一階で待機するアシスタントたちに渡すときには、原稿をヒモで吊して一階まで降ろしていた。これでわずか数秒だが時間が節約できる。

この原稿受け渡しの様子は、少年画報社の戸田氏も当時見ていて感心したという。

◎マンガ家と編集者との関係が変わってきた!?

さて現代である。前述したようにマンガ家の多くがマンガをデジタルで製作するようになったのは2000年代にはいってからのことだ。

だけどぼくが長年マンガ業界を見てきた印象で言うと、マンガ家と編集者との関係が少しずつ変わり始めたのは1980年代の終わりから1990年代の始めごろにかけてではないだろうか。

ちょうどマンガが他の書籍の何十倍、何百倍と売れるようになり、アニメや映画になったり、玩具が爆発的にヒットしてビッグビジネスとしての市場がほぼ確立したころだ。

このころ、売れっ子作家は次つぎとプロダクションを立ち上げ、株式会社にしてマネージャーを置くところも増えた。

しかし一方で、出版社の旧態依然としたどんぶり勘定の部分はいまだに残っていて、契約書も、本が出た後にでも交わされればまだマシな方であり、場合によっては口約束だけで本が出ることも普通だった。

原稿料も、大御所に仕事を頼む際には、さすがに先に原稿料を提示していたが、新人の場合は、雑誌に作品が掲載され、その1ヵ月後か2ヵ月後に原稿料が振り込まれるまで、一体いくらもらえるのか、まったく分からないというのも当たり前だったのだ。

◎デジタル化で薄れた人間関係

だけど、それでも問題にならずに仕事がうまく流れていたのには、編集者とマンガ家の間に、これまで紹介してきたような密接な交流があり、心からの信頼関係があったからだろう。

それが急速なデジタル化につれて人間関係が急速に希薄になっていく中で、信頼関係もまた薄まってしまったのではないだろうか。

ここ数年、マンガ家が出版社や編集者とトラブルになるケースが相次いで表面化している。

出版社に大切な原稿を紛失されたのに十分な保障がされなかった。映画が大ヒットして数十億円を稼ぎ上げたのに、マンガ家にはわずかな原作料しか支払われなかった。などなど……。

しかしじつは、こうしたトラブルは昨日今日に始まったことではない。

過去に出版社にあずけた原稿をなくされたマンガ家を、ぼくは複数人知っている。

また著作権料(印税)の話で言うと、私事で恐縮だが1980年代のこと、ぼくが雑誌に書いた原稿を、ぼくのまったく知らないうちに同社のムックに再録され、再録料も支払われないなどということもごく普通にあったのだ。

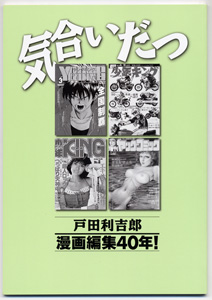

戸田さんの半生を記録した冊子『気合いだっ 戸田利吉郎 漫画編集40年!』(平成20年刊、非売品)表紙(左)と、そこに収録されている、戸田さんが秋田書店に入社する直前に描いた劇画『渇いた土』のトビラ。この作品は、当時一水社という出版社から刊行されていた『サンデーPM』という雑誌に掲載された。戸田さんはすでにマンガ家としてプロデビューされていたのだ!!

◎マンガ家と編集者の関係がドライになった結果……

だがこうした事例の場合でも、かつては出版社との間に立っているのが、いつもお世話になっている担当編集者だったから文句を言いにくいという微妙な関係性があった。

その人とのつきあいの深さにもよるが、例えば原稿をなくされたとしても、それ以上にお世話になった恩があるから、それで帳消しと考える人もいただろう。ぼくの場合はそうだった。

また新人ならば、文句を言えば仕事を切られるかも知れないという不安が先に立ち、黙り込んでしまった人も多かったに違いない。

けれども、良くも悪くもそうした関係がドライになった最近になって、さまざまな問題が一気に表面化してきたわけである。

◎あるべきマンガ家と編集者の関係とは

こうした問題を解決するのに、編集者の情熱に頼る時代はもはや終わった。

今後は、マンガ製作がデジタルによってシステム化されたように、出版界全体の産業構造もまた、大きく変革する必要があるのだろう。

ただ、そうした問題は別として、やはりマンガ家と編集者との関係は、いつの時代であってももっと密であっていいのではないかとも思っている。

それは、今回お話をうかがった3人の編集者たちも口をそろえておっしゃっていたことだった。

富士見台にあったころの手塚治虫の仕事場。吹き抜けの広い部屋の一角に螺旋階段があり、手塚はその中二階から、原稿をヒモで吊して1階とやり取りしていた。1992年朝日新聞社刊、伴俊男+手塚プロダクション著『手塚治虫物語』より

◎3人の編集者の言葉

秋田書店の青木和夫氏は言う。

「ぼくは編集長の壁村さんからこう教えられました。《マンガに“次”はないんだよ》と。どういうことかと言うと、いま取り組んでいる作品がもっとも面白いマンガでなくてはならないという意味ですね。そして次回はもっと面白いと。

私はいつもその気持ちでマンガ家とぶつかってきました。手塚先生との仕事にも後悔はありません。

ぼくは自分の父が亡くなったときにも泣かなかったのに、手塚先生が亡くなったときには声をあげて泣きましたよ」

潮出版社の大浦静雄氏は、

「手塚先生との仕事は、私の編集者人生にとって大きな財産となりました。後にほかの編集部へ行ったとき、自分が編集者として作家とどう向き合えばいいのか、その作家が世に出て評価されるには、自分は黒子(くろこ)として何をすればいいのか、そんな編集者としての基礎を学ばせてくれたのが手塚先生だったんです」

少年画報社の戸田利吉郎氏は、

「私は大学時代、漫画研究会に所属しており、自分自身で劇画を描いていたこともあって、少年画報社へ入社するまでは、手塚マンガよりも劇画に傾倒していました。

大学の先輩が「手塚治虫は天才だ」などと言っても、生意気な私は「いいやそれは違う」と否定していたんです。

だけど編集者になって手塚先生の仕事に対するひたむきな姿を見て、その見方が一気に変わりました。

あの人はやはり天才でした。それも努力する天才です。

そのときに私は才能があっても努力しなければならないのだということを学びました。それは後に私が『ヤングキング』を立ち上げたときにもずっと生き続けていた手塚先生の教えです」

◎手塚の予言的言葉とは!?

最後に、手塚治虫が1969年に予言的に書き記した言葉を引用して今回のコラムを締めくくろう。

「二十年前の編集者は、どちらかというと飄逸(ひょういつ)たる文士風の人間が多く、それだけに個性も強くて、打てば響くような風格があった。その後、出版労組も確立し、出版社のカラーも画一化され、記者もサラリーマン化して、紳士だが、個性に乏しい人材が多くなったように感じられるがどんなものだろう。作家は編集者によって瑠璃(るり)にも玉にもなるのであるから、それには強い個性の衝突がなければならないと思う。なにもそれは、締め切りで喧嘩しろというのではないが──」(講談社版手塚全集『手塚治虫エッセイ集』第1巻より ※初出は1969年毎日新聞社刊『ぼくはマンガ家』)

ではまた次回のコラムにもおつきあいください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件