昆虫採集などで非常に凝り性な一面を見せている手塚治虫は、マンガを描く際もまったく同じで、あるテーマに興味を持つとそれをとことんまで追求する傾向があった。そのひとつが「ロボット」だ。戦時中の習作から鉄腕アトムまで、昭和20年の手塚マンガには様々なタイプのロボットが繰り返し描かれている。しかもそれらは本物のロボットのように作品の中で少しずつ進化していった!? 今回と次回の2回に分けて、そんな手塚の描いたロボットたちの進化を、時代を追いながら振り返ってみよう!!

◎平成24年1月、人間型ロボットがほかの機械と違う部分

手塚治虫が生み出したヒューマノイド型ロボットの最高傑作は、やはり何といっても鉄腕アトムでしょう。

人間の子どもほどの小さな体の中に10万馬力ものパワーを秘め、それでいて心優しく、善悪を見わけ、泣き、笑い、怒るという感情も持っている。アトムは人間の友だちであり、共に働く仲間であり、悪を倒す正義の味方でもある。

そんなアトムに憧れて育った少年たちがやがて大人になって、そのうちの何人かは実際にロボットを研究する科学者になった。「アトムのようなロボットを作りたい」それがロボットを研究する最初の動機だったと語る科学者はかなり多い。

私事で恐縮だけど、ぼくは今、ある仕事で現代のロボットについて調べていて、本を読んだり、何人かの科学者にお会いして話を聞いたりしている。

そんな取材の中で出てきた興味深い話が、「人間型ロボットの開発には、ほかの機械の開発と決定的に違う点がある」というものだった。

◎『鉄腕アトム』がロボット学者のバイブルとなっている理由

何がどう違うのかというと、例えば自動車や洗濯機の発明について考えてみる。その研究は、最初は完成した物の影も形もないところから白紙の状態でスタートする。思い描いた機能を実現するにはどんな形がいいのか、どんな機能を盛り込むべきなのか。様々な試行錯誤をする中で、その形が少しずつ姿を現わしていくのだ。そして生まれたものにこれまた長い年月をかけて改良が加えられてゆき、機能や形が少しずつ洗練されていって、やっと今の自動車や洗濯機の形になるのだ。

だけどヒューマノイド型ロボットの場合はそれとはまったく逆だ。細かいイメージの違いはあっても、多くの人が最初に完成したロボットのイメージを持っている。二本足で立って歩き、人間と会話をし、人間の生活空間で人間と共存して仕事をする。ヒューマノイド型ロボットの研究開発とは、そうした完成形に向かって進んでゆく学問なのである。そしてそのとき、多くの科学者がその究極の形として夢見る姿、そのひとつの到達点が鉄腕アトムなのである。

だけどなぜアトムなのか。アトム以外にもマンガや映画に素晴らしいロボットは数多く出てきているのでは!?

その答えは『鉄腕アトム』という長大な物語を、ロボット開発の歴史と重ね合わせて読んでみると良く分かる。それはアトムが物語の中でロボットゆえに苦しんだり悩んだりする数々の問題、人とロボットが共存する社会で起こる様々な軋轢など。実はそこに描かれている物語は、そっくりそのまま現代のロボット研究者たちに突き付けられている問題そのものだったのである。

現代の最新科学をもってしても解決のつかない問題。決して大げさではなく、そうした問題の答えが、もしかしたら『鉄腕アトム』の中にあるかも知れない! そんな意味でも『鉄腕アトム』は、現代のロボット研究者たちにとってバイブルとなっているのだ。

◎昭和20年4月、全ての始まり

という話は次の後編で詳しく書くので後のお楽しみとして、今回はその『鉄腕アトム』に至るまでの手塚マンガに出てきたロボットたちを年代史風に概観してみよう。アトム誕生以前、手塚はロボットをどんな存在として見ていたのか、そしてそのロボット観が時の流れとともにどのように変わっていったのか、そんな手塚の思考の中でのロボット開発史を振り返る!

ということでぼくらが最初にタイムマシンで向かうのは、手塚がマンガ家としてデビューする前の戦時中の大阪である。

手塚が初めて自分のマンガに初めてロボットを登場させたのは、昭和20年4月から6月にかけて描かれた『幽霊男』という作品だった。このマンガは手描きした原稿をそのまま綴じて製本し、表紙を付けて友人たちに回覧されたものだった。

「虫さんぽ第16回・大阪編」の中で、手塚が戦時中に焼け野原となった大阪で、瀬尾光世監督の長編アニメーション『桃太郎海の神兵』を見て感動したという話を書いたけど、それが昭和20年4月12日のこと。そして当時の手塚の日記によれば『幽霊男』を描き始めたのは、それから10日ほど後の4月24日からだった。

◎『幽霊男』に出てきた2種類のロボット

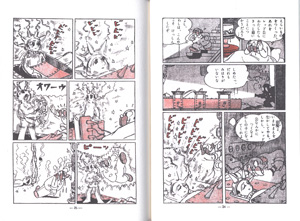

『幽霊男』で、プポ氏がヒゲオヤジにその正体を明かす場面。プポ氏が機械仕掛けなのか、それとも人造人間なのかは作中では触れられていないけど、左ページ中段の絵を見ると、胸にメーターとダイヤルの様な物が見えるので、どうやら機械仕掛けのロボットらしい

『幽霊男』のストーリーは、山田野博士が発見したあらゆるものを溶かす液体をめぐって、ヒゲオヤジ探偵が悪の結社と戦うというものだ。

そしてここには2種類のロボットが登場している。人間の奴隷として大量生産された「人造人間プポ氏」とその仲間、そしてそのお目付役ともいえる、それより少しだけ知能の高い女性型ロボット「毒蛇(コブラ)姫」である。両方とも悪の結社の首領で科学者でもあるゴンドラ・カヌー博士によって作られたものだ。

この2種類のロボットは、ともに人間のために働くように設計されていて、基本的にはただ命令に従うことしか出来ない。“ロボット”という言葉は、もともとチェコ語で“労働”を意味する「ロボタ」からきていて、ロボットとは人に従属して働くものを意味していた。そうした点からも、プポ氏と毒蛇姫はまさしく原初的な意味でのロボットだったわけだ。

◎ロボットが人間に背く時

ところが! 毒蛇姫には善悪の判断能力が少しだけあって、ゴンドラ博士が悪い人間であることにだんだんと気がつき始める。そしてついに博士の命令に逆らって抵抗を試みるのだ。

ここでこの作品は、早くもロボット開発の際に科学者が必ず直面する大きな課題を浮き彫りにしている。それは、「ロボットは誰の命令で動くのか」というものだ。

ロボットが人間のために働くという大前提で作られるとしたら、ロボットは人間のくだした命令には絶対に従わなければならない。だからそういう設計思想で造られたプポ氏はどんな命令にも従い、文字通り通り壊れるまで働き続ける。

ところが毒蛇姫は人間の命令に背いた。それは博士の命令に背くことが結果的には人間に利することだと判断したからなんだけど、ロボットが勝手にこうした判断をくだすのは非常にヤバイ。それはもしもその判断が間違っていたら逆に大変な事態を招いてしまうからだ。

この作品の中には、そんな毒蛇姫の無知で独善的な危うい怖さと、逆に従順すぎるプポ氏の薄気味悪さが、それぞれ対照的に相手を際立たせながら、結果的に全体が悪夢のような怖さをかもし出しているのだ。

『幽霊男』より毒蛇姫の初登場シーン。見開きを使った大ゴマの絵は神秘的でエロティックな感覚と同時に、悪夢のような怖さがある

◎幼いころに見た悪夢のロボット

こうした悪夢のようなロボットが生まれた背景には、戦時中という暗い世相が反映していたことももちろんあったに違いない。だけど実はそこにはもうひとつ、手塚が幼いころに見たある「夢」にそのルーツがあったのだと、手塚は後のエッセイに書いている。少し長いけど以下にその文章を引用しよう。

「私は、幼いころよくこんな夢を見た。どこからか棺桶のような箱が送られて来、開いてみると等身大の人形が入っており、リモコン操縦器とおぼしきものを握ってスイッチを押すと、あやしげな煙とともに、その人形は立ち上がって、私に迫ってくるのだった。私は必死で部屋の中を逃げまわり、ついにすみに追いつめられる。人形は私の体をいじくりまわして、分解しようとし始める。戦(おのの)きながら私は操縦機のスイッチを再び押すと、バンという音とともに人形はあっけなく箱の中に戻る。よせばいいのに、私は再び操縦器のスイッチを押す……。

なにか幼い日に見た怪物映画の記憶の変形なのかもしれない。この不気味な夢はふしぎに何度も見つづけた。

私はこの夢体験を、後日、習作の中に登場させている。『幽霊男』という題名の作品で、ちょうど中学三年のときだった。私がマンガの中でロボットを描いた第一号である」(講談社版全集第392巻『手塚治虫エッセイ集4』「産業用ロボットと鉄腕アトム」より)

スイッチひとつで自在に操れる等身大の人形、それは子どもにはものすごく魅力的なものだろう。ところがそれが突然自分の制御を外れて襲いかかってくる恐怖。それはまさしくプポ氏や毒蛇姫の存在そのものだったのである。

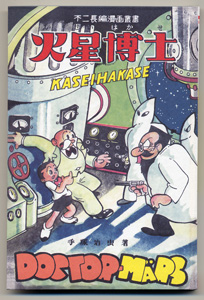

『火星博士』の表紙(左)と、クラゲ島でブートン博士がロボットたちを紹介される場面(右)。A型ロボットはいかにも機械人形的なデザインをしており、B型ロボットであるピイ子は人間的な暖かみをもった外観をしている ※以下『火星博士』の画像は『手塚治虫初期名作復刻BOX1』(2011年小学館クリエイティブ刊)より

◎昭和22年10月、わずかに進化したロボットたち

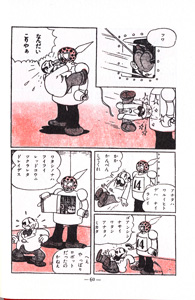

ポッポ博士(左)がブートン博士にA型ロボットとB型ロボットの違いを説明しているカット。ここに手塚マンガにおけるロボット進化論の系統樹に初めて分岐が生まれた! ちなみに『火星博士』は講談社版全集では第339巻『火星博士』に収録されている

続いて注目すべきロボットの出てくる作品は、昭和22年10月に発表された『火星博士』だ。これは、昭和22年1月に手塚が酒井七馬との共著で『新寶島』を刊行してプロのマンガ家としてデビューしてからおよそ10ヵ月後のことである。

この作品には、プポ氏や毒蛇姫がもう一歩進化した形で登場している。

お話は、嵐で遭難した船からケン一とブートン博士が誘拐され、クラゲ島という人工島へ連れてこられるところから始まる。この島の地下ではポッポ博士という人物が怪しい研究を行っており、ブートン博士はその研究に協力させるために誘拐されてきたのであった。

この島にはポッポ博士の作ったロボットたちがたくさん働いている。そして博士の説明によると、ここのロボットには「A型」と「B型」の2種類がいるというのだ。A型はただ命令に従って力仕事に従事するだけのロボットで、B型は知恵を持ち、計算能力に長けていて細かい作業を担うものだという。

実はこの作品のこの後の展開には一部『幽霊男』のプロットがそのまま流用されていて、両方の作品を読みくらべると、ポッポ博士の言うA型ロボットとはすなわち『幽霊男』におけるプポ氏のことであり、B型ロボットとは毒蛇姫を指していることが分かる。

◎そして系統樹は分岐した

だけどここで微妙に違うのは、プポ氏と毒蛇姫はお互いの役割や性格付けがまだはっきりと分かれておらず、お互いに混沌とした部分があった。それがこの作品になると、両者がA型とB型にはっきりと分類され、別々の開発思想にもとづいて作られたものだと明確に区分けされたことだ。

そして何よりの大きな違いは、B型ロボットの「ピイ子」にあった。クラゲ島で事務員として働くピイ子は、背中に天使のような羽根を持ち、その羽根で自由に空を飛ぶことができる。そして胸のボタンが「自意識」をオン・オフするスイッチになっていることなど、明らかに毒蛇姫の発展型である。だけどもピイ子は毒蛇姫よりもはるかに感情表現が豊かであり、笑ったり驚いたりと様々な表情を見せる。

そしてそれによってピイ子からは、毒蛇姫にあった怪しさやうさん臭さがきれいさっぱりと消えて、彼女はケン一たちを助けてくれる、親しみやすく頼もしい“仲間”として認識されるのだ。人間とロボットの関係からすると、これはものすごい進歩だろう。

仮にここで手塚マンガにおけるロボットの進化の系統樹を描くとしたら、プポ氏と毒蛇姫から始まった原始ロボットの系統はここで終わりを迎え、それがA型ロボットとB型ロボットとに枝分かれをしたことになる。そしてピイ子から始まったB型ロボットの系統は、やがてぐんぐんと枝を伸ばし、その先に、知性を持った究極のヒューマノイド型ロボット鉄腕アトムを誕生させるのである。

だけどアトムの完成はまだもう少し先だ。その前に、手塚はある作品にアトムにもっとも近い少年ロボットを登場させている。そのロボットとは……!?

習作『幽霊男』(左)から『火星博士』(右)にアイデアを流用した部分。ほとんど同じ展開ながら、絵柄の違いでロボットに対する印象もかなり違ったものになっている

◎昭和23年8月、リューちゃん登場

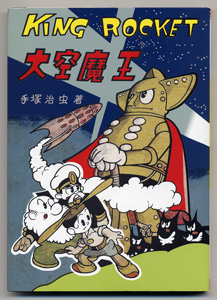

『大空魔王』で、リューちゃんの頭に収納されたプロペラを出す場面。※画像は講談社版全集第339巻『火星博士』所収の『火星大王』より。ちなみに『大空魔王』は、2011年12月に小学館クリエイティブより刊行された『手塚治虫初期名作復刻版BOX2』にも刊行当時の体裁の復刻本として収録されている

ぼくがアトムの直系の先祖だと考えている少年ロボット、それは昭和23年8月に刊行された『大空魔王』に出てきた「リューちゃん」である。

リューちゃんは花丸博士が、親友の火毛博士の息子であるケン一くんをモデルに製作したロボットだ。体は鋼鉄のように硬く、怪力を持ち、普段は頭の中に収納されているプロペラで空を飛ぶこともできる。だけどそうした秘められた能力を発揮しない限り、見た目はまったく普通の少年だ。

レストランで暴れている男を止める際に、「おじさん ぼくが十かぞえないうちに やめないと ひどいめにあうぜ……」などとちょっと不良じみた言葉を使っているのは、リューちゃんが未完成のロボットだからではなく、手塚の中でまだキャラクターが固まっていなかったせいだろう(笑)。

花丸博士がなぜリューちゃんを開発したのか、そしてその際になぜケン一くんをモデルにしたのか。それは作中では語られてないが、もしかしたら息子の身代わりとしてアトムを作った天馬博士のように、花丸博士にも、どうしても子どもが欲しい事情があったのかも知れない。

『大空魔王』の表紙(左)とリューちゃんが活躍する場面(右)。ちなみにリューちゃんは左下のコマようにマントをしている。これは後のアトム大使のマントにもつながっているのかも ※画像は復刻版『大空魔王』(2003年京都漫画研究会刊)より

◎昭和24年9月、ミッチイの悲しき末路

しかしリューちゃんに至ってもまだ、やはり人間とは一線を画す違和感がどこかにあった。それは感情の乏しさ、あるいはよそよそしさとでもいうような漠然としたものなのだが……。

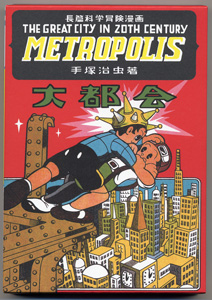

そして、その違和感の壁をついに完全に乗り越えて、手塚マンガの中で初めて人間に最も近いヒューマノイドとなったのが、昭和24年9月に刊行された『メトロポリス<大都会>』のミッチイである。

ミッチイは太陽黒点の影響によって、それまで未完成だったロートン博士の人造細胞が偶然に活性化し、それによって生まれた人造人間だ。つまり機械によって組み立てられたロボットとは違うのだが、そもそも最初にロボットという言葉が使われた、チェコの作家カレル・チャペックの戯曲『R・U・R(ロッサム万能ロボット会社)』(1921年)に出てくるロボットも機械仕掛けではなく、人工合成された細胞で作られた人造人間だったのだ。そうした意味では人造人間もロボットもまったく同類と考えていいだろう。

『メトロポリス<大都会>』表紙(左)とミッチイの誕生シーン(右)。映画のフランケンシュタインの怪物誕生シーンを思わせる場面だ ※以下、『メトロポリス』の画像はすべて『手塚治虫SF三部作完全復刻版と創作ノート』(2011年小学館クリエイティブ刊)より

ミッチイが人間のような感情を見せているシーン。泣く、驚く、怒る、そのどれもが人間の子どもと全く変わらない

では、そのミッチイと同じジレンマを内包して誕生したアトムは、その問題を自分自身の中でいったいどう解決したのか。そしてアトムは人間社会の中で自分自身の存在意義をどのように見出していったのか。そこには「人はなぜヒューマノイド型ロボットを作ろうとするのか」という根本的な命題も内包されている。

その話については次回また、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ぜひまたお付き合いください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件