前回に続いて今回もグルメな手塚マンガ特集です。ただし手塚マンガに登場する食べ物は前回のような美味しいごちそうばかりではありません。今回は登場人物が目を白黒させてひっくり返るようなまずい料理、下手物料理の数々を集めてみました。あなたはこの料理を出されたら食べますか、それともごめんなさいしますか? 今回のコラムはお食事中に読むのをくれぐれもお控えください。

◎グルメだけど何でも食べる、そのルーツは!?

手塚治虫が美味しい料理には目がなかったというのは前回コラムで紹介した通りである。

だけど手塚先生の場合、例えば高級食材にこだわる超一流の名店ばかりへ足を運ぶとか、化学調味料やジャンクフードを完全に否定するとか、そういった偉ぶった“美食家”ではまったくなかった。

虫さんぽで手塚先生の訪れた場所を訪ねると、その土地の人たちはみな、出した料理を手塚先生が喜んで食べてくれたという話をする。食べ物の好き嫌いがあったという話もまったく聞いたことがない。

NHKで1986年に放送されたNHK特集『手塚治虫・創作の秘密』では仕事場に固定されたカメラの前で、左手に持ったコンビニおにぎりをかじりながら、右手で一心不乱にペンを走らせている手塚先生の姿に、多くの若いマンガ家が衝撃を受けた。マンガの神様がコンビニおにぎりを食べながらマンガを描いている。食事の時くらい手を休めてもっといいものを食べればいいのに。当時、ぼくの友人の若いマンガ家たちは口々にそう言っていた。

手塚先生にとって、仕事中はエネルギー補給さえできれば食べ物は何でもかまわなかったのだ。

◎食糧難の時代が手塚の食へのこだわりを育てた!

手塚の美味しいものへのこだわりと、それと相反するような“何でも食べる”という食に対する幅広さ。じつはこれは手塚だけでなく戦中戦後の食糧難の時代を生きた日本人に共通するものだ。

食べられるときに食べておく。出されたものは残さず食べる。好き嫌いを言わない。当時を生きた人々は、これらを教育として学んだわけではなく、生きるための術として否応なく身につけていたのだ。

手塚がマンガの中に出す食べ物が、決しておいしいものだけではなく、どうにも食べられないようなまずいものがたびたび描かれるのも、かつての強烈な飢餓体験が根強く影響しているのだろう。

手塚が自身の戦時中の体験を描いた半自伝的マンガ『紙の砦』より。このころは常に空腹で冷静な判断力さえなくなっていた様子が端的に描かれている。講談社版手塚治虫漫画全集『紙の砦』より

◎肉食動物と草食動物が共存する道は!?

1950〜60年代初期の作品には、そうした食べ物にこだわる場面が特によく出てくるが、1961年から63年にかけて雑誌『日の丸』に連載された『ナンバー7』の中にもそんなエピソードがある。

100年後の未来、荒廃した地球へ生物の調査に向かった主人公・ナンバー7こと大島七郎ら地球防衛隊のメンバー。やがて食事の時間になり、食事当番から美味しそうなすき焼きが振る舞われるのだが……。

食事に対する期待値の高さとそれを口にしたときの味のギャップ。そんなことを実体験として幾度となく味わっていたであろう読者にとって、これは単なるギャグではなく、大いに共感できる場面だったに違いない。

また1950年から54年にかけて雑誌『漫画少年』に連載された『ジャングル大帝』では肉食動物と草食動物が共存する際の最大の課題である食糧問題について、お互いが他の動物が食べる食料を持ち寄ってシェアするという奇抜なアイデアが描かれている。これもまた食べ物のなかった時代を生きた生活実感が如実に表われた場面といっていいだろう。

『ジャングル大帝』より。都会からジャングルへと戻ったレオが作ろうとしたのは、動物同士が争わない平和な社会だった。そのために解決すべきは捕食関係にある動物たちの食糧問題だった。講談社版手塚治虫漫画全集『ジャングル大帝』第1巻より

◎ピノコの愛情料理は激マズ料理!?

手塚マンガの中でまずい料理を作る名人と言えば筆頭に挙がるのが『ブラック・ジャック』のピノコだ。

ピノコが初登場したのは1974年2月に発表された第12話『奇形嚢腫』だ。さる高貴な女性の体内から18年ぶりに摘出された双子の片割れは、ブラック・ジャックによって人工の皮膚と骨格が与えられ、あらためてこの世に生を受けた。ピノコと名付けられた彼女は、実年齢(母親から生まれた年齢)は18歳だが見た目もしゃべり方もどうみても5〜6歳の幼女である。

B・Jとともに暮らすことになったピノコは、料理・洗濯などB・Jの日常の世話をかいがいしくするのだが、全体的に大雑把な性格で特に料理は大の苦手だ。

ピノコ誕生のエピソードに続く第13話『ピノコ愛してる』では、6時間も焼いて完全に炭化した真っ黒なパンをB・Jに差し出し、包丁を突き付けて、食べないとノドを掻き切ると脅す。

尋常じゃないほどホラーすぎる彼女だけど、その根底には自分を救ってくれたB・Jへの感謝の思いと深い愛情があることが読むにつれて分かってくる。

『ブラック・ジャック』「ピノコ愛してる」より。このときのピノコは寝ているB・Jの頭をバットで殴り熱湯を浴びせかけ、そして包丁を突き付けるというかなりサディスティックなキャラクターだった。講談社版手塚治虫漫画全集『ブラック・ジャック』第2巻より

◎ソース入り味噌汁のお味はいかが?

『ブラック・ジャック』第116話「ハッスルピノコ」では、ピノコはB・Jの朝食にソース入りの味噌汁を出している。B・Jは「おまえまたみそ汁ん中にソースをいれたなっ」と言っているからこれが初めてではないらしい。

だけど読み進めていくと、このエピソードでも、彼女は彼女なりにB・Jの役に立ちたいとがんばっているという、そのいじらしい思いがだんだんと見えてくる。

ピノコの作ったまずい料理は、じつはふたりの絆を媒介する薬味として絶妙な味わいを加味しているのだ。『ブラック・ジャック』を読んでいてピノコのまずい料理が出てくるエピソードがあったら、それは間違いなく傑作と言っていいでしょう。

『ブラック・ジャック』「ハッスルピノコ」より。ピノコ登場から2年が経過し、このころになるとかなりキャラクターがマイルドになってきた。しかし料理の腕は相変わらず……。講談社版手塚治虫漫画全集『ブラック・ジャック』第5巻より

◎うっかりキャラが招いた主人公の悲劇!

1978年から79年にかけて『週刊少年マガジン』に連載された『未来人カオス』にも、ピノコと良く似た大雑把な性格で料理が苦手な少女・由利アンヌが登場している。彼女はじつは本物の人間である由利アンヌの細胞から作られたクローン人間で、いささか本物の人間の感覚とはズレている。

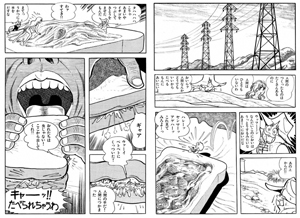

そんな彼女が主人公・須波光二のために超能力で作ったのが、どこかの惑星の郷土料理だという、膨張するパン生地のような鍋料理(?)だった。

こうしてドタバタギャグ的に始まった物語であるが、こうしたアンヌの粗忽な性格が災いし、大郷はやがて想像もつかない運命の嵐の中へ巻き込まれてゆくことになる。手塚マンガの中では、料理が苦手だといって笑ってばかりもいられないのである。

クローン人間のアンヌが光二のために料理を作ると言い出したのだが作ってくれた料理は……。

講談社版手塚治虫漫画全集『未来人カオス』第1巻より

◎食べ残したら帰れない恐怖のレストラン!

『未来人カオス』の10年前の1968年に『週刊少年キング』に連載されたSFマンガ『ノーマン』には、戦士の訓練の一環としてまずい料理を無理矢理食べさせられるという場面が登場する。

5億年前の月を舞台に異星人との戦いに備えて訓練に明け暮れるノーマン・レインジャーの面々。そこへ新たに加わった中条タクら新人隊員の目の前に美味しそうなごちそうが差し出される。ところがそれをひと切れ口へ運んだところ、あまりのまずさに思わず吐き出してしまう。

先輩隊員のメルスは「これも訓練であり残したやつには罰を与える」と冷酷に言い放つ。

まずい料理を食べるのも訓練のひとつだと言い放つ先輩隊員のメルス。確かにメルスは顔色一つ変えずに食べているのだが。講談社版手塚治虫漫画全集『ノーマン』第1巻より

じつはこのエピソードには元ネタになっていると思われる手塚自身の体験がある。以下『ノーマン』連載の3年前に発表されたエッセイからの引用だ。

「ぼくのたのしみは、旅行先でその地方の名物やらお国料理を、かたっぱしからたべ歩くことです。そういう点からいって、アメリカには、閉口しました。なにしろ、なにもかもまずいんです。肉なんか大味で、悪くいえばクツをかんでるみたい。そのうえ生焼けが多いんで、中が赤くって、血なまぐさくって、どうもいけません。『ベリー・ウェルダン(よく焼いてください)』とたのむと、コックやボーイがギョロリとにらみます。生焼けの肉をたべられないなんて、男じゃないと思っているのです。料理を残してもギョロリとにらみます。これは『まずいから残した』という、コックに対して、ブジョクになるからです。たべないで出ようとすると、下町のキッチンなんかでは、お皿を指さして、『まだ残ってる!』というような身ぶりをするところもあります。仕方ないから、まずい肉をごってり(ほんとに山盛りなんです)盛り上げた皿を、ゲーゲーいいながらつめこみました」

(講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集4』「ボクの旅行記(1)」より。※初出は『鉄腕アトムクラブ』1965年12月号)

文化と食習慣の違いから、口に合わない山盛りの肉を無理矢理食べなければいけなかったこの体験は、まさに先の『ノーマン』のエピソードに直結しているとみていいだろう。

料理のあまりのまずさにフランス人のブードルは給水器から水を飲むが、それもまたただの水ではなかった。

講談社版手塚治虫漫画全集『ノーマン』第1巻より

◎昆虫食は栄養満点!?

昆虫ヒーローが主人公のマンガ『ミクロイドS』では主人公のヤンマたち3匹がうっかりジャムパンの上に乗ってしまい、人間に食べられそうになるというエピソードがある。

迫りくる男の巨大な口が妙に生々しいが、じつはこれも子供のころ昆虫採集に夢中になっていた手塚が、かつて昆虫を食べた経験がこの描写のベースとなっているのではないか。

以下、再び手塚のエッセイから引用しよう。

「カイコの

カイコの蛹はカロリー満点の食料で、製糸工場の女工さんたちは、当時、これでけっこう栄養を補充していたというので、さらにそれを天然からとろうというわけ。

なにはともあれアルコールで景気をつけたあと、しょう油みりんで照り焼きにした蛹がくばられた。二、三日に前に能勢の山からとってきたものである。

みんな青い顔して、湯気の立った蛹をかじっていたら、とたんに声あり、『うわーっ、こいつ、もう中で蛾になってやがる!』幸い、私のではなかった。味は、さしあたりイナゴを一段と青臭くしたようなもの、だが、口から鱗粉をぬきだした、運の悪い男を見なければ、さして敬遠すべき代物でもない」

(講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集4』「味覚採点 ゲテモノ食い」より。※初出は『オール読物』1962年10月号)

腹ぺこのマメゾウが甘い匂いに誘われて向かった先にイチゴジャムの山を発見。だがそれは今まさに労働者の男が食べようとしている食パンの上だった!! 講談社版手塚治虫漫画全集『ミクロイドS』第1巻より

◎H君特製、カナブンふりかけのお味はいかが!?

H君というのは手塚の高校時代の同級生で昆虫採集仲間だった林久男氏のことだ。『虫さんぽ』で手塚先生の弟の浩さんに宝塚を案内していただいたときにもそのお名前が出てきた。そのときの浩さんのお話では、林さんは戦時中にはカナブンを粉挽き機で粉にしてふりかけをこしらえて食べたということだった。

・ 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編) 手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

その林氏について、手塚は同エッセイの中でこう紹介している。

「彼のおかげでずいぶんといろんなものをのどに通したが、彼はもっぱら人にすすめるほうで、自分は農林省へつとめだしてからは、飲み屋街であろうと、たいていまともなお茶漬けかなんかをすすっている」

◎げてものを食べないと切腹!?

そんなこんなで昆虫食を含むげてもの食いを題材にした手塚マンガがあるので紹介しよう。

1969年から70年にかけて『週刊漫画サンデー』に発表された読み切り短編シリーズ「サイテイ招待席」の1編で、タイトルもズバリ『げてもの』。

丹波の国の殿様に仕える下級武士・風介。家老から彼に殿の“とある趣味”のお付きが命じられた。その趣味とは“げてもの食い”。夜な夜なお忍びで町のげてもの料理屋へ足を運んではそれを食していたのだ。「ナメクジのスープ」「うじの照り焼き」など背筋がぞわぞわしてくるような料理が次々と出される。風介は、毎度毎度それを食べきるのに四苦八苦する、というお話だ。会社勤めの悲哀ここに窮まれり、といったところか。

げてもの食いが趣味の殿様のお付きとしてやってきた下級武士・風介。いきなり「ナメクジのスープ」「うじの照り焼き」などの試練が彼を襲う。講談社版手塚治虫漫画全集『フースケ』所収『げてもの』より

同じく『げてもの』より。いつまで続くこの地獄。これはたまりませんっっ(笑)。その後、風介は女房に「辞表出して浪人しようと思う」と言うのだが、それに対して妻が取った行動は……!!

◎じゅわっと脂の乗った猪八戒のトンカツ!!

先に紹介した『ミクロイドS』と同様、自分自身が食材として食べられかける、というマンガもまだある。自分自身が食べられそうになるとなったら、これはもう美味しいまずいの問題ではなく、ただただ「やめてくれ!」と叫ぶしかない。

1952年から59年にかけて雑誌『冒険王』に連載された『ぼくのそんごくう』では食いしん坊の猪八戒が何度となく自分が食べられそうな危機に陥っている。三蔵法師と猪八戒が黄風山を支配する黄風大王に捕えられたときには、猪八戒がトンカツに化けさせられ、あわや食べられる寸前というピンチに陥った。

大王の手下はトンカツに化けた猪八戒にだめ出しをする。

「色のわるいトンカツだな もっとうまそうなのにばけろ」

それに対して猪八戒は「いくらぐらいのだい?」とランクを聞いて化け方を変えている。

食い意地の張っている猪八戒は自分がごちそうにありつけることは稀で、自分が食べられそうになることは数知れず。なかなか悲運な男なのだ。講談社版手塚治虫漫画全集『ぼくの孫悟空』第1巻より

◎玉サブローが食べられそうな大ピンチ!!

前回のごちそう編でも紹介した『七色いんこ』第35話「ベニスの商人」でも、いんこの相棒である犬の玉サブローが食材にされそうになっていた。

ジャンボステーキを食べ切ったら10万円がもらえるというポスターに釣られた犬の玉サブローがステーキ店に入り、そこで店主の罠にはめられて自分自身がライオンのエサにされそうになる。

話の下敷きになっているのは言うまでもなくシェイクスピアの戯曲『ベニスの商人』である。元のお話では主人公アントニオが玉サブローと同じように借金のカタに自分の胸の肉1ポンドを差し出すよう高利貸しから迫られて裁判となった。

裁判官は高利貸しの主張を全面的に認めアントニオに胸の肉1ポンドを差し出すように命じた。しかし裁判官は高利貸しの男に続けてこう言い放つ。「契約書にあるのは1ポンドの肉だけである。もしも1滴の血でも流そうものなら契約違反としてお前の所有地と財産をすべて没収する」と。結局、進退窮まった高利貸しはアントニオの肉を取ることをあきらめ『ベニスの商人』は大団円を迎えることになる。

ところが玉サブローの場合はアントニオとは契約内容が異なっていた。店主が玉サブローに捺印させた契約書では玉サブローの体丸ごとが借金のカタとなっていて血も肉も全てがこの強欲店主のものとされていたのだ。果たして玉サブローが助かる道は残されているのだろうか……!?

『七色いんこ』「ベニスの商人」より。店主の策略にはまりジャンボステーキを食べきれなかった玉サブローは2万1千円を支払うか自分がライオンのエサになるかの選択を迫られる。講談社版手塚治虫漫画全集『七色いんこ』第5巻より

◎自分自身が食べ物となった男の話……

最後に、これはキモチワルイと誰もが思う究極のゲテモノ食いを描いた短編作品があるので紹介しよう。1970年に『小説サンデー毎日』に発表された読み切り『蛸の足』がそれだ。

労働争議で一度は会社をクビにした元社員の男の元へ、かつての会社の社長が訪ねてくる。会社側の一方的な理屈でまた彼が必要になったので呼び戻したいと言うのだ。

だが男はへんぴな田舎町で何も仕事をせずにぶらぶらと暮らしており再就職にはまったく興味がないようだった。

それにしても男はいったい何で生計を立てているのか。と、そんなとき台所から流れてくる美味しそうな料理の匂いに鼻腔をくすぐられた社長は思わず男に言う。

「めしを一ぱいごちそうになれんか?」

そうして社長にふるまわれたその肉は案外美味であったようだが、その素材の正体を知ると……!!

会社のためにまるで家畜のように働かされる会社員のことを今どきの俗語で“社畜”と言ったりするが、この男こそは会社の犠牲となって自分自身の体が家畜のようになってしまった、そんな悲劇を描いた作品である。

リストラした元社員の家を訪ねた社長。その鼻腔をかぐわしい肉料理の匂いがくすぐる。そしてその料理をごちそうになる社長だったが……。講談社版手塚治虫漫画全集『ショートアラベスク』所収『蛸の足』より

同じく『蛸の足』より。出された料理を美味しく平らげた後で、社長はその料理の食材が何だったかを聞かされる。こうなったら味がどうのという問題ではなく後味のまずさは最高潮に達する。しかもこの肉を食べたことで社長にはさらなる地獄が待っているのだ!!

う〜ん何とも。手塚グルメ・メシマズ編の締めくくりにふさわしい作品ではないでしょうか。

ではまた次回のコラムにもぜひおつきあいください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件