手塚治虫のマンガに出てくる無数の半獣半人キャラクターたち。前回のコラムではそんな“人外”キャラのあれこれを振り返ってみたわけだけど、そこで見えてきたのは、手塚が本当にこだわっていたのは“変身”、すなわち“メタモルフォーゼ”だったということだ。ヒトとヒトでないものとの間を行き来するあやかしの“何か”──。今回は手塚マンガの中に横糸のように織り込まれたメタモルフォーゼの系譜を読み解きます!!

◎変身願望全開の怪奇マンガ『バンパイヤ』!

『バンパイヤ』が表紙になった『週刊少年サンデー』1966年7月31日号。当時は藤子不二雄(藤子・F・不二雄)の『オバケのQ太郎』や横山光輝の『伊賀の影丸』などが大人気だった。お化けや忍者もある意味、変身か?

ということで今回は“変身”がテーマです。

変身をテーマとした手塚マンガというと、これまた無数に挙げられるわけだけど、ぼくが真っ先に思いつくのは1966年から67年にかけて『週刊少年サンデー』に連載された『バンパイヤ』でしょう。

何かのきっかけで鳥や獣に変身してしまうバンパイヤ族の少年・立花トッペイが主人公の物語だ。トッペイは満月を見たり激しい怒りを覚えたりするとオオカミに変身してしまう。

西洋の狼男伝説や東洋の化け狐の伝説などを下敷きにした、まさに変身そのものがテーマとなった物語で、見所は何といってもその変身シーンにあった。

トッペイが満月を見ていきなり震え出す。やがてその手にはみるみる獣の毛が生えてきてツメが伸び、口からは鋭い牙が生えてくる。

この変身は体にかなり負担がかかるらしく、お化けのようにボワンと煙がたかれて簡単に変身が完了するものではない。トッペイはもがき苦しみながら少しずつその姿を獣に変えてゆくのである。

印刷された紙の絵なのに、この変身シーンはまるでアニメのように頭の中でその動きが再生された。

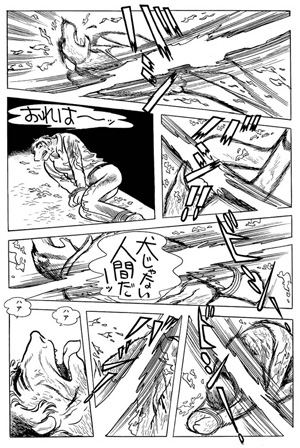

トッペイがオオカミから人間に戻るシーン(左)と人間からオオカミに変身するシーン。オオカミに変身してしまうと凶暴になり人間の理性も失われてしまうのだ! 講談社版手塚治虫漫画全集版『バンパイヤ』より

◎日本初のアニメ実写合成テレビドラマ!!

『バンパイヤ』は1968年から69年にかけて、当時の虫プロ商事の製作でテレビドラマ化され全26話が放送された。主役のトッペイを演じたのは若き日の水谷豊!

そしてこのテレビドラマでも変身シーンは毎回の見せ場となっていた。

この番組は、人間ドラマのシーンは実写で撮影され、獣に変身したバンパイヤたちの姿はセルアニメで描かれて合成されるというもので、その間をつなぐ変身シーンにはハイブリッドな描写が使われていた。

満月を見たトッペイがブルブルと震えだし、その腕に見る見る毛が生えてくる。開いた口からは鋭い牙が! これはコマ撮りしたスチル写真に筆で1本1本毛や牙を描き足していったものだろう。

このころ手塚は円谷プロ製作の『ウルトラQ』から始まった怪獣ブームに大きな危機感を抱いており、その対抗手段として挑戦したのがこのアニメと実写の合成作品『バンパイヤ』だったのだ。

ただ残念ながら当時はまだ合成技術が追いついておらず、アニメと実写の合成シーンの親和性はいまひとつで、ストーリーも後半は原作とかけ離れた通俗的なオリジナル展開になってしまっていたのが惜しまれる。

ただ今になって見返すと、この作品で手塚がやりたかったこと、特に変身シーンへのこだわりは手に取るようによく分かり、その実験精神には感動さえ覚える。なかなか見る機会の少ない作品ですが、チャンスがあったらぜひご覧になっていただきたい。

◎手塚自身が語る「ぼくが作品に“変身”をよく使うわけ」

そしてこの『バンパイヤ』がテレビ放送されていたまさにそのころ、手塚はSF同人誌『宇宙塵』に“変身”についてのこだわりを綴ったエッセイを寄せている。タイトルは『SFアトランダム メタモルフォーゼについて』。その一部を引用しよう。

「ぼくがSFであるなしを問わず、作品に変身をよく使うのは、その奇想天外な映像上の工夫と幻想的表現がマンガの要素にぴったりなのと、ことにアニメーションでは、エミール・コールが『ファンタスマゴリー』の名で発表した初期の動画に見られるように、あきらかに物の形がつぎつぎに変わるおもしろさを目的とした表現法に、変身がもっとも利用しやすいからである。アニミズム、つまり万物精霊思想という原始的発想とともに、自分自身もしくは特定の対象を別のものに変える願望は、アニメーションの世界である程度カリカチュアライズされながらも充たされたといってよいだろう」(講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集』第7巻より ※初出は『宇宙塵』1969年1月20日発行)

◎これが手塚流変身物語のパターン分類だ!!

マンガでもアニメでも、手塚がメタモルフォーゼにやたらとこだわった、その本質の部分がここで端的に語られていますね。

またこのエッセイでは、メタモルフォーゼを次のようないくつかのパターンに分類して考察を加えている。これを読むと手塚のメタモルフォーゼに対するこだわりが半端じゃなかったことがよく分かる。

「(黒沢注:メタモルフォーゼの)パターンの多くはつぎの三つの過程に分類される。

一、人間が別の物体(または現象)に変形する。

二、物体(もしくは現象)が人間に変容する。

三、人間が他の人間に変身する。

また別の分類から、変身にはつぎの条件が加えられる。

A、いったん変身すれば二度と原形に復帰できない。

(例、カフカ『変身』、ガーネット『狐になった夫人』、『道成寺』の清姫等)

B、いったん変身しても原形に戻ることができる。

(イ)自己の力、意志によるもの。これは一般に数回以上変身を繰り返す場合が多い。

(例、ドラキュラ、狼男、魔女、メフィストフェレス、狐狸妖怪の類)

(ロ)他の強制による受け身のもの。

(例、『白鳥の湖』のオデット、または人間の異性を思慕するあまり人の姿で現れる精霊等)

以上のうち、AとBの(ロ)は宿命的、運命的な要因が強く、悲劇的なドラマとして成功しやすい。SFの世界においては、宇宙人もしくは地球外生物の変身など、Bの(イ)に属するものが多く、もっともよくあるパターンとしては、不定形生物もしくは変身装置をもつ種族が地球人の体形をとって侵入してくるというもの。これは描写のうえでも類型が多く、アイデアも常套的である。むしろ今後は、AやBの(ロ)のバリエーションに基づくものが、新鮮で期待できよう」(前出『宇宙塵』のエッセイより)

◎『バンパイヤ』のテーマをより深化させた作品

そしてこのエッセイが書かれた翌年の1970年、手塚が先のエッセイの中で「今後」「新鮮で期待できよう」と分類したAとBの(ロ)にまさしく当てはまる作品を発表した。『ビッグコミック』に連載された『きりひと讃歌』である。

人間が獣の姿に変わってしまうという謎の奇病「モンモウ病」と戦い、やがて自らもその病に感染してしまうという青年医師の物語。それは手塚が『バンパイヤ』で描いた異端者の苦悩というテーマをより突き詰めた作品だった。外見が醜い獣となってしまった青年医師・小山内桐人。だが人間社会には外見は聖人ぶっていても獣以上に醜い心を持った人間がゴマンといる。そんな痛烈な風刺がここには込められていた。

『きりひと讃歌』における変身は『バンパイヤ』のそれとは違い、長い時間の中で自分が少しずつ獣になってゆくという恐怖をじっくりと描いていた。以下4点の画像はいずれも講談社版手塚治虫漫画全集『きりひと讃歌』より

◎“擬人化”ならぬ“擬獣化”とは!?

人間こそが世の中でもっとも野蛮な獣である、というこうした風刺表現について『きりひと讃歌』連載中の1971年、手塚があるエッセイの中でユニークな新語を使って語っているので紹介しよう。『週刊世界動物百科』という動物の雑誌に発表された記事だ。

「マンガの登場人物をおもしろく描くには、人間なら動物らしく、動物なら人間らしく描くのがコツである、といった先輩がいる。擬人化、という語に対して“擬獣化”とでも新語をつくってはどうか。『有名人の動物見立て』とかいったマンガには、政治家がタヌキだったり、資本家がブタだったりするのが、意外にハッとするようなリアリティーをもつことがある。(中略)

古来から動物の人間への化身、人間の動物への変身といった言い伝えや物語が、世界各地に無数に存在するのも、こういったおたがいの感覚的な類似点が生みだした幻想であろう。ハクチョウの清楚さ、キツネの狡猾さ、ヘビの陰険さ、チョウの軽快さ、これらは何かの種類の人間にぴったり通じるものだ。それだけに、これらの動物が人格化して人間と交わるのが、至極当然のような錯覚を古人が感じてもおかしくはない」(講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集』第3巻より。※初出は『週刊世界動物百科』1971年6月20日号)

『きりひと讃歌』を頭に思い描きながらこの文章を読むと、手塚がこの作品に仕掛けた重層的なテーマが浮かび上がってくるだろう。

◎手塚の変身キャラクター元祖はこのウサギ!!

私家版『ロストワールド』より。不二書房版ではカットされているミイちゃんの生い立ちが、ここではより詳しく語られている。ミイちゃんは毛皮屋でまさに毛皮にされようとしていたところを若き日の敷島博士に助けられたのであった

さて、こうして“変身”を使って様々なテーマを描いてきた手塚だが、ここで気になるのは、手塚の変身キャラクターのルーツはいったい何かということだ。

さかのぼってみると、その元祖は知能を持ったウサギの耳男(みみお)に行き着く。

耳男の商業出版におけるデビュー作は1948年に不二書房から刊行された『地底国の怪人』だが、実際にはそれより5〜6年前の1942〜43年ごろ、当時中学生だった手塚が描いて友人の間で回覧していたという『ロストワールド』(私家版)にすでに登場している。

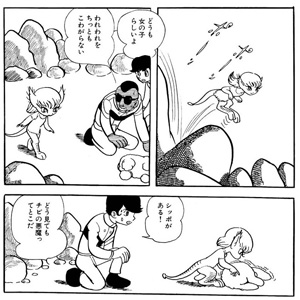

この『ロストワールド』(私家版)では、毛皮工場で毛皮にされそうなところを敷島博士に救われた一匹のウサギが、博士によって改造され、人間と同じような知能と二足歩行とを手に入れた。

またこの作品には植物から人間に改造された植物人間の双子姉妹あやめともみじも登場している。

しかし彼ら彼女らの愛くるしい外見とは裏腹に、彼らは人間たちから異端者として差別され疎外される。その後の変身テーマの手塚作品すべてに通じるテーマがすでにここに内包されていたわけである。

さらにここで注目すべきなのは、耳男もこの植物人間の姉妹も、先に紹介した手塚の分類によればAであり、他人から変身を強制されたという意味ではBの(ロ)でもあるということだ。

何のことはない、1969年のエッセイで手塚は「今後」「新鮮で期待できよう」と予言的に語っていたが、自分では30年近くも前にすでにそれを作品化していたのである。

左は1982年に名著刊行会から刊行された『ロストワールド 私家版』全3巻。この作品のオリジナルは手塚が中学時代に執筆した生原稿を自分で製本して友人の間で回覧していたものだった。右はその私家版の執筆からおよそ5年後に大阪の不二書房から出版された『ロスト・ワールド』前後編(こちらの画像は2011年に小学館クリエイティブから刊行された『SF三部作完全復刻版と創作ノート』に収録された復刻版)

ヒゲオヤジが知能を持ったウサギ・ミイちゃんの生い立ちを聞く場面。左が私家版で右が不二書房版だが、いずれもほぼ似たような会話が展開されている

私家版『ロストワールド』より、豚藻負兒(ぶたも まける)博士が造った植物人間のもみじとあやめ。まったく同じ環境で生まれたふたりだが、その後のふたりの運命は大きく分かれてしまうことになる

◎手塚本人の手によって繰り返しリメイク

この『ロストワールド』も『地底国の怪人』も、ともに手塚にとっては特に思い入れの強い作品で、『ロストワールド』は1946年に関西の新聞に連載され(未完)、1948年には不二書房から前後編に分けて2冊の単行本として出版、さらに1955年には雑誌『冒険王』に『前世紀星』というタイトルで連載された(未完)。『地底国の怪人』は1970年に『アバンチュール21』というタイトルで新たな解釈を加えてリメイクされている。

それぞれの作品で、彼らの出自や疎外感の描かれ方に微妙な違いがあるので、描かれた時代背景などを頭に入れながら読みくらべると、その差が浮き彫りになってきて興味深いです。

これも不二書房版にはなくて私家版『ロストワールド』だけにあるシーン。肉食恐竜があやめをさらった理由は、あやめを食べるためではなく、あやめに恋をしたからだった!? この種を越えた悲しい恋の物語は1933年のアメリカ映画『キング・コング』を思い出す。フェイ・レイに恋をしたコングは彼女をさらいエンパイアステートビルを登り出す。手塚はこの物語を描く以前に『キング・コング』を観ていたのだろうか

1948年の作品『地底国の怪人』より。特に優れた知能を持つ一匹のウサギが選ばれて科学者たちによって肉体改造された。以下、この作品の画像は4点とも講談社版手塚治虫漫画全集より

『地底国の怪人』の発表から22年後にリメイクされた『アバンチュール21』より。ウサギに人間並みの知能を持たせるために人工の頭蓋骨をかぶせ脳の肥大化を促すという、よりリアルな描写が加えられている。以下、この作品の画像は6点とも講談社版手塚治虫漫画全集より

◎人魚は変身の途中段階!?

また、変身そのものとは若干ニュアンスが異なるが、人間と魚との中間的存在である“人魚”も手塚が早くから好んで繰り返し描いているモチーフである。

1951年に刊行されたオムニバス単行本『化石島』の一エピソードに登場した人魚のピピは、元々は単独作品に登場させる予定だったキャラクターであり、同年、雑誌『おもしろブック』に、その名も『ピピちゃん』というタイトルで新たに連載を始めている。

また1960年には『エンゼルの丘』で人魚姫の少女ルーナを描き、1969年には『海のトリトン』(初出時タイトルは『青いトリトン』)を発表。およそ10年ごとに人魚の出てくる作品を描いていたことになる。

『ピピちゃん』より。来たるべき爆発的人口増加に備え、わが子を水中でも生活出来る姿に改造してしまった両親。しかしひとり海での生活を始めたピピに、海中の生き物たちはみな冷淡だった。※画像はすべて講談社版手塚治虫漫画全集より

『海のトリトン』より。中央はトリトンが人魚の少女ピピと出会う場面。右はトリトンの成長を描いた場面である。トリトン族は普通の人間のように少しずつ成長するのではなく何度かにわけて、あるとき一気に成長する。それはまるで昆虫の脱皮のようだったと書かれている。このトリトン族の設定も昆虫の変身イメージを下敷きに構想されたものだったのだ。※画像はすべて講談社版手塚治虫漫画全集より

◎少年時代に観たポパイマンガの影響

1997年岩波書店刊『ぼくのマンガ人生』より。

昭和14年夏に撮影された手塚少年(右)と手塚の親友・石原実氏(左)の昆虫採集中のスナップ。手塚がこの時代に観察した昆虫の不思議な生態は、その後の手塚マンガの中で無数に描かれることになる“変身”のイメージにも大きな影響を与えたことは間違いない

手塚の変身への異常なほどのこだわりの根源には、やはり彼が少年時代に夢中になった昆虫採集との関わりがあるだろう。

昆虫はその短い一生の間に何度か変身を繰り返す。卵からかえった芋虫がやがてサナギになり、そのサナギを割ってチョウが出てくる。この変身の不思議さは手塚マンガを構成する摂理そのものといっても過言ではないだろう。

また、手塚自身が語っている言葉としては、幼い頃に見たアニメーションの影響が大きかったと書いている。手塚はあるエッセイの中で、自分が“変形(メタモルフォシス)”にこだわるのは、少年時代に観たポパイのアニメーションの影響だという。以下、引用。

「ぼくはこの変形をアニメにするのが大好きで、ぼくのアニメにはやたらにこれが出てくる。

それは少年時代にポパイマンガに接したおかげだ。

ホウレン草を食べたポパイの腕は、いきなりふくれあがってブルドーザーになり、タンクになる。突進するポパイは機関車に変わり、砲弾になり、衝突したブルートはおせんべいのようにひしゃげる」(講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集』第2巻より。※初出は1980年刊『12人の作家によるアニメーションの作り方』)

ポパイのアニメーションを観て感化された手塚は、夏休みに動画を自作することを思い立つ。だが100枚ほど描いたところで挫折してしまった。パラパラとページを繰ってみても、100枚ではわずか5秒にも満たない動きにしかならなかったからだ。

手塚はこの一文をこうしめくくっている。

「だが、一生に一本でもいい、ぼくの絵を、ぼく自身が映画にできたらなあ……夢はぼくの頭から消えることはなかった」(前出のエッセイより)

こうしたアニメーションへの憧れとマンガの中に描かれた変身へのこだわり。それらは常に表裏一体となりながら手塚マンガの世界を紡いでいったのである。

ではまた次回のコラムにもお付き合いください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件