1960年代半ば、水木しげるの妖怪マンガ『ゲゲゲの鬼太郎』のヒットをきっかけに少年マンガ界に起きた妖怪ブーム。手塚治虫はこの人気作への対抗心から妖怪マンガ『どろろ』の連載を始めたと言われていた。だけど『どろろ』誕生の理由は本当にそれだけだったのか!? 今回は当時の妖怪ブームの中でも異彩を放った傑作『どろろ』誕生のあのころにスルドク迫ります。またこの作品の連載当時、手塚治虫に妖怪のアイデアを提供した長男・手塚眞氏の貴重なインタビューもあるでよ!!

◎ブームにあやかった「きわもの」!?

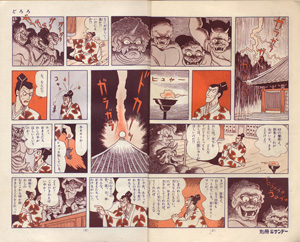

『別冊少年サンデー』の『どろろ』特集号(1968年4月号)。『週刊少年サンデー』で『どろろ』が連載中に刊行されたもの。この当時は連載作品が単行本化されるのはひじょうに遅かったから、途中から読み始めた人のために、人気作品はこうした別冊や増刊号の形で総集編が刊行された

今回は、1967年から68年にかけて『週刊少年サンデー』に連載された、手塚治虫の妖怪マンガ『どろろ』がテーマです。

舞台は戦国時代。体の48ヵ所を魔物に奪われ、それを取り戻すべく旅をする青年・百鬼丸。その旅の途中で彼は孤児の泥棒少年・どろろと出会う。やがてふたりはともに旅をするようになるが、その行く手には次つぎと恐ろしい妖怪たちが立ちはだかるのだった!

この作品について手塚は、当時大ヒットしていた水木の妖怪マンガへの対抗心から『どろろ』を描いたと、かつてよく語っていた。実際、『どろろ』のあとがきにも次のように書いている。

「ぼくは人一倍負けん気が強く、たとえば漫画でも、ある作家が一つのユニークなヒットをとばすと、おれだっておれなりにかけるんだぞ、という気持ちで同じジャンルのものに手を出す、おかしなくせがあります。

というわけで「どろろ」は、水木しげる氏の一連の妖怪もののヒットと、それに続く妖怪ブームにあやかって(?)作り上げた、いうなれば、きわものです」(講談社版全集第150巻『どろろ』第4巻あとがきより)

◎『どろろ』連載開始前後の妖怪事情

これを読むと、手塚は妖怪マンガの大ブームが巻き起こっている最中に後追いで『どろろ』を発表したように読める。

でもホントにそうだったんだろうか。『どろろ』の連載が始まったのは『週刊少年サンデー』1967年8月27日号からだ。

ところがこの時点では、水木しげるの『ゲゲゲの鬼太郎』も、いまだ旧タイトル『墓場の鬼太郎』のころだった。

水木しげるの『墓場鬼太郎』シリーズは、もともとは貸本漫画として描かれた作品だった。1960年に兎月書房から刊行された単行本全5巻がその始まりで、その後、三洋社へ移って『鬼太郎夜話』全4巻などが刊行されている。

その水木が『週刊少年マガジン』に初めて『墓場の鬼太郎』の読み切り作品『手』を発表したのは1965年8月1日号のことだ。

以後、水木は同誌で、おおよそ月イチペースで『墓場の鬼太郎』の読み切りを発表していくが、当初の人気は、それほど高くなかったという。

◎妖怪ブームのピークは1968年だった!

『ゲゲゲの鬼太郎』が表紙になっている『週刊少年マガジン』1968年11月10日号。この年の1月からは『ゲゲゲの鬼太郎』のテレビアニメ(モノクロ版)放送が始まっていて、妖怪ブームがいよいよ盛りあがりを見せていたころだ。巻頭15ページにわたって『ゲゲゲの鬼太郎』の作品世界と妖怪たちのカラー特集が組まれている

その人気が少しずつ盛り上がりはじめたのは、水木が『墓場の鬼太郎』と同時期に『週刊少年マガジン』に連載していた『悪魔くん』が、1966年から67年にかけて、東映の製作でテレビドラマ化されたころからだ。

これによって『墓場の鬼太郎』の人気も高まってゆき、折からの怪獣ブームに妖怪ブームが重なって、少年たちの注目が妖怪ににわかに集まった!

そしてタイトルも『少年マガジン』1967年11月12日号からは『ゲゲゲの鬼太郎』に改められ、1968年1月、フジテレビ系列でテレビアニメの放送が始まると、いよいよ本格的な妖怪ブームが始まったのである。

つまり『どろろ』の連載開始は、いわゆる妖怪ブームの時期よりも半年から1年も早かったのだ。

◎手塚の鋭すぎる流行アンテナ!

1972年に虫プロ商事から刊行された虫コミックス版『ゲゲゲの鬼太郎』第1巻。『週刊少年マガジン』版『鬼太郎』シリーズの単行本は、最初、雑誌連載中に講談社コミックスで5巻が刊行され、その後、この虫コミックス版で全8巻が刊行。現在は講談社漫画文庫で、雑誌連載当時のまま復刻されたものを読むことができる

ではなぜ手塚は先に紹介したように「ブームにあやかったきわもの」などと書いたのか。その秘密は、手塚の流行を感知するアンテナの感度にあったとぼくは見ている。

これまでも何度か紹介してきたけど、手塚の流行をとらえるアンテナの鋭さには驚くべきものがあった。ときには未来の流行さえも先取りしてしまい、誰もついていけない作品を描いて読者をポカンとさせたことも間々あった。

作品の発表から数年後、ときには数十年後になってやっと時代が手塚マンガに追いつき、手塚がやりたかったことがぼくらにも初めて見えてくる。そんなことは一度や二度ではなかったのだ。

前回のコラム第26回「手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!」で紹介した『プライム・ローズ』も早すぎた手塚マンガの好例だろう。

◎妖怪ブームのきざしは1967年ごろから

楳図かずおの妖怪マンガ『猫目小僧』キングコミックス版第1巻(1969年、少年画報社刊)。貸本時代から恐怖マンガで少女読者を震え上がらせた楳図も妖怪ブームにいち早く参戦し人気を博した。初出は月刊雑誌『少年画報』(1967-68年)、その後、『週刊少年キング』に連載を移した。2006年に映画化されるなど、いまだに根強いファンがいる

そしてこの妖怪ブームのときも、手塚のアンテナは来たるべき妖怪ブームをいち早くとらえていた。だから手塚自身は「ブームにあやかった」ととらえられていたとしても、さっきも書いたように実際のブームがやってきたのはもっと後のことだったのだ。

まーでも、一方では、このころすでに放送されていた東映の特撮テレビドラマ『仮面の忍者赤影』などにも妖怪は登場してきていたし、楳図かずお『猫目小僧』の連載も始まっていた。つまり妖怪がブームになりつつある徴候は少なからずあったのだ。

だからこと妖怪に関して言えば、手塚の流行アンテナがとびぬけて優れていたとは必ずしも言えないかも知れない。

でもコレは現在の視点から過去を振り返っているから見えるものであって、1967年の前半に、その後の妖怪ブームを予見した人というのは、恐らくほとんどいなかったんじゃないだろうか。

そんなことからも、この『どろろ』というマンガが、単に成熟したブームを後追いした作品じゃなかったということは、ぜひ皆さんの記憶にも記録にもとどめておいていただきたいのである。

◎毎回楽しみだったオリジナル妖怪の登場!!

『どろろ』を特集した『別冊少年サンデー』1968年6月号。その刀を手にした者は恐ろしい殺人鬼になってしまうという妖刀「似蛭」のエピソードを収録している。講談社版全集では、妖刀「似蛭」のエピソードは第148巻『どろろ』第2巻に収録されている

さて、こうして始まった手塚治虫の『どろろ』。このマンガの魅力はいろいろある。中でも最大の特徴は、主人公が体の48ヵ所を妖怪に奪われた青年だったという、読者の想像をはるかに超えたすさまじいキャラクター設定だろう。

だけど今回は、この作品のもうひとつの魅力である、数多く登場するオリジナル妖怪に注目したい。

水木しげるの『ゲゲゲの鬼太郎』に出てくる妖怪たちは、その多くが日本に古くから言い伝えられてきた伝説や伝承に残る妖怪たちがベースとなっている。

それに対して手塚は『どろろ』に完全オリジナルの妖怪を数多く登場させてそれに対抗した。

「金小僧」「白面不動」「マイマイオンバ」など、いずれも個性的でいかにも戦国時代に現れそうなムードや造形が実にチャーミングな“もののけ”たちだった。

『どろろ』のオリジナル妖怪の中でも筆者(黒沢)がもっとも大好きなのがこの「金小僧」だ。物語の中では登場シーンもほとんどなくて残念でした。「やろうかあ、やろうかあ」というセリフがいまだに耳から離れないぜっっ!! 講談社版全集第147巻『どろろ』第1巻より

◎当時6歳の手塚眞氏が考案した妖怪

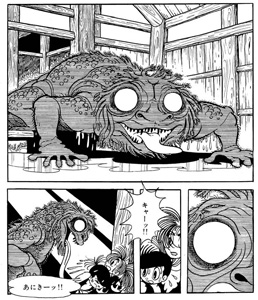

妖怪「万代」の正体は、人面瘡というできものが妖怪化したものだった。爬虫類的な不気味さと、両生類的な生臭さが漂い、まさに日本の伝統的妖怪の風情がたっぷりなキャラクターである。講談社版全集第147巻『どろろ』第1巻より

そんなオリジナル妖怪たちの中で、とりわけ異色の出自をもった妖怪がいる。連載の終盤に登場した「四化入道」がそれだ。

四化入道というのは、入道という名の通りふだんは僧侶の格好をしているが、その正体は、野ねずみやカエルやカワウソなどの獣たちが寄り集まってもののけ化した妖怪だった。

この「四化入道」の原案を考えたのは、当時、まだ6歳で幼稚園から小学校へ上がったばかりの手塚治虫の長男・手塚眞氏だった。

このことはファン大会などで手塚治虫自身が語ったこともあるし、オールド手塚ファンの間ではわりと知られた話である。

しかーし! じゃあジッサイのところ、眞氏はどのような形で手塚治虫にアイデアを提供し、手塚はそれをマンガのキャラとして昇華させたのか。そこまで知る人は少ないんじゃないだろうか。

ということで今回は、手塚眞氏本人から直接お話をおうかがいすることにしたっっ!!

◎手塚眞氏手作りの怪獣・妖怪図鑑!

手塚治虫先生の長男・手塚眞氏。前回の『虫さんぽ』第26回「有楽町・日比谷編」に続いて登場していただきました!

大変遅くなりました。ではここで手塚眞氏にご登場いただきましょう! 手塚眞さん、どうぞーーー!!

「いやー、黒沢さん、なかなかお呼びがかからないんで、もう帰ろうかと思っちゃいましたよ(笑)」

あーーっすいません、『どろろ』はぼくもリアルタイムで読んでいて大好きな作品だったんで、ついつい前置きが長くなっちゃいまして……(大汗)。

で、さっそくですが、眞さんは四化入道のアイデアを手塚先生にどのように提供されたんですか?

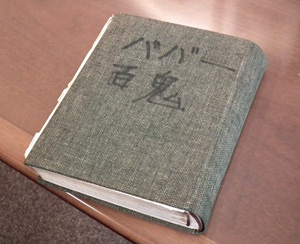

「それはですね、現物を見てもらった方が早いと思うんですけど、当時、ぼくは自分でこんなものを作っていたんですよ」

そういって眞氏が取り出したのは、布表紙の古びた1冊のダイアリー(日記帳)だった。

◎365ページに怪獣と妖怪がびっしり!

表紙にはマジックインキで『ババー百鬼』と手書きされている。その中を開くと、ダイアリーだから365ページ以上あるその各ページに、さまざまな怪獣や怪物、宇宙人、妖怪の絵がていねいに手描きされている。

まずはその数に圧倒されるが、一体一体見ていくと、テレビや映画で見たことのある怪獣の模写も数多くある中で、それ以上にオリジナルの怪物も多数描かれている。また、その柔軟で独創的な発想には舌を巻くほどだ。

眞さん、これはいつごろ描かれたものなんですか?

「これは一気に書いたものではなくて、確か幼稚園のころから小学校の低学年ごろまで、2〜3年かけて書いたものだったと思います。

当時ぼくは怪獣が大好きでしたから、自分で好きな怪獣などをこうしてコツコツ描きためていたんです。黒沢さんもご存知だと思いますが、当時、怪獣の図鑑が流行していたでしょう。あれを自分で作りたいと思っていたんですね。

そこへしばらくすると妖怪ブームが起きてきて、妖怪の絵も混じってきて何だかよく分からない図鑑になっちゃいましたけど(笑)」

◎必見!これが「四化入道」の元ネタだ!!

そして眞氏はダイアリーのあるページを開いて見せてくれた。

「これが、父が四化入道の参考にした妖怪です」

絵の横には「死毛」と書かれている。

眞さんがこれを手塚先生に見せて、それで先生がマンガにされたんですか?

「いいえ、そのためにわざわざ見せたわけではないんです。手塚家の家族関係というのはちょっと変わっていましてね。例えば家族が同じリビングにいても、それぞれ別々のことをしているんです。それでお互いに相手を意識しつつも干渉はしないという微妙な距離感があるんです。

そんな中でぼくは一所懸命この図鑑を描いていて、父も近くで「ああ眞がまた何かやってるな」というのは横目で見ているけど何も言わないという……。

そんな中で、『どろろ』の連載がそろそろ終わるというころになって、父がある日「眞、あれ貸して」と言う感じでぼくに言ってきたんです」

◎手塚先生愛読の妖怪図鑑

眞さんの描いた「死毛」はモグラに似てますね。

「ええ。ぼくはもぐらの妖怪のつもりで描いたんですが、父が四化入道にしたときにネズミやカワウソが寄り集まった妖怪というふうにアレンジしたんですね。

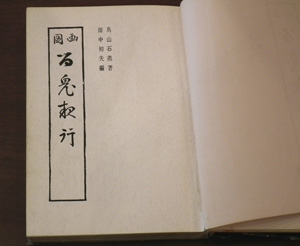

あと、その段階で父は鳥山石燕の『百鬼夜行』に出てくる「鉄鼠」のイメージも参考にしたようです」

鳥山石燕というのは江戸時代に活躍した妖怪画の大家ですね。

「今日、ぼくのノートと一緒にある本を持ってきたんですが、これは当時、父が持っていた鳥山石燕の『画図 百鬼夜行』という本です。ここにも「鉄鼠」が描かれていますから、父は恐らくこれを参考にしたんだと思います」

これは手塚先生の蔵書だったんですね。

「そうなんですけど、ぼくもこの本は大好きでしたので、父の部屋へ入っては引っぱり出して見ていました。それで今はそのまま勝手にぼくの蔵書にしてしまったんです。まあ父もぼくの妖怪好きは認めてくれていましたから、きっと怒らないだろうと(笑)」

手塚治虫先生の愛蔵書だったという鳥山石燕の『画図 百鬼夜行』(1967年、渡辺書店刊)。本来は表紙カバーがあったと思われるがそれはすでになく、ビニールカバーは眞氏が後からかけたものだそうだ。奥付けのページには手塚治虫先生が当時書いた走り書きのメモもありました

同書より妖怪「鉄鼠」の図。初出は江戸時代に鳥山石燕が描いた妖怪画集『画図 百鬼夜行』より。鉄鼠は、現世への恨みを残したまま死んだ平安時代の僧・頼豪の死体にもののけの精が取り憑いて妖怪化したものだ

◎手塚治虫は元もと妖怪好きだった!

手塚眞氏の妖怪好きの原点になったという、大映映画妖怪三部作のVHS版ビデオソフト。左から『妖怪百物語』、『妖怪大戦争』、『東海道お化け道中』。凝った特撮はほとんど使っていないが、次つぎと登場する極彩色の妖怪たちのイメージが楽しい傑作です。特に第1作がオススメ

眞さんは手塚先生のマンガになった四化入道を見てどう思いましたか?

「父が描くとこうなるのかあ、と思ってものすごく興味深かったですね。

父の描く妖怪には元ネタがあるものでもないものでも、独特の個性がありますよね。それは『どろろ』の前に『少年サンデー』に連載していた『バンパイヤ』もそうですし『どろろ』以後の作品に出てくる妖怪たちもそうですけど」

なんかみんな“なまめかしさ”がありますよね。手塚先生が製作に関わった東映動画の長編アニメーション映画『西遊記』(1960年公開)のときも、先生はオリジナルの妖怪をたくさん登場させていますし。

「そうなんです。父は時代の流行に敏感だったから、『どろろ』のときは、たまたま妖怪ブームが来たから妖怪の話を描いたけど、そのルーツとなる元ネタはすでに自分自身の中に蓄積されていたんだと思います」

◎大映の妖怪映画三部作

手塚眞氏が監督したオリジナルビデオ映画『妖怪天国』VHS版ビデオソフト。1986年発売。全3話のエピソードで綴られたオムニバス形式の作品。河童や一つ目小僧など多数の妖怪が登場してくるが、中でもラストに登場するオリジナル妖怪「へらへら」が秀逸! ちなみに眞氏のお名前は当時は「真」と表記していた

眞さん自身の妖怪のルーツはどこにあったんですか? やはり水木しげるのマンガの影響が強かったんでしょうか。

「それがぼくは水木しげるさんのマンガそのものにはあまり影響されなかったんです。ただ『少年マガジン』の増刊で水木さんがイラストを描いた『日本妖怪大全』という妖怪図鑑があったんですが、これはものすごく好きでした。今でも大切に持っていますよ。

あとは何といっても大映が製作した映画の妖怪三部作です。『妖怪百物語』『妖怪大戦争』(ともに1968年公開)、『東海道お化け道中』(1969年公開)の3本ですね。これがぼくの妖怪好きの原点なんです。

もっともこれもきっかけは怪獣映画でして、大映の『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』の併映作品が『妖怪百物語』だったんです。それで、それを見てはまってしまったという流れですね」

なるほどー、眞さんの中で怪獣と妖怪が共存している理由がよく分かりました!

◎眞氏の妖怪映画に手塚治虫が出演!!

ところで、眞さんと手塚先生のコラボレーション作品は、実はもうひとつあるんですよね。しかもそれも妖怪がテーマだという。

「はい。今度はぼくの作品でして1986年に『妖怪天国』という映画を撮ったときに、父に役者として出演してもらったんです」

この作品はオリジナルビデオ映画という、当時としては非常に珍しいスタイルの作品だったそうですよね。

「そうなんです。当時はまだVシネという言葉もなかった時代で、ビデオで撮り下ろしの映画を作るということ自体が新しい試みだったんです。

それでどうやって売り出したらいいか、あれこれ考えて、劇場映画とは違う仕掛け作りが必要だろうと。それで、妖怪マンガを描いているマンガ家にたくさんゲスト出演してもらったらどうだろうというアイデアを思いついたんです。

それで父から各先生方に話をしてもらって了解をいただいて、一緒に父にも出てもらうことになったんです」

◎手塚治虫の映画出演はかなり大変だったようで……

手塚眞監督の『妖怪天国』第2弾、『妖怪天国 ゴーストヒーロー』DVD版ビデオソフト。発売は1990年。沼地を埋め立てて建設された高層ビルに妖怪が出現。人間たちは最新科学を駆使して妖怪に立ち向かう! 主演は草刈正雄。妖怪に取り憑かれた黒塚(伊武雅刀)が、見る見るヨロイ武者へと変身していくメタモルフォーゼシーンは必見の迫力でした

手塚先生は、おでん神社の神主という奇妙な役柄でしたね。神社の賽銭箱の中で、おでんがグツグツ煮えていて、楳図かずお演じる百姓の権介がそれを盗もうとしてやってくるのを神主がひたすら追い払うという……。

「奇妙といったら、出てくる人物や妖怪はみんな奇妙なキャラクターたちばっかりなんですけどね(笑)」

このときのことを手塚先生もエッセイに書かれていますので、ちょっと引用してみますね。

「カツラをかぶり、白無垢の着物と袴をつけたところは……われながら実に神主然としている。

「よくお似合いで……」

「うーん、そういえばぼくの先祖はもと神主なんだそうですよ。諏訪神社の神主だったそうです」

「えっ、ほんとうですか。どうりで……」

と感心されているうちに、出番になる」(講談社版全集第398巻『手塚治虫エッセイ集8』「『妖怪天国』出演の記」より。※初出は1983年の『キネマ旬報』)

このあと手塚先生はメガネを外した状態で何も見えないままに演技をさせられ、おまけに腹も減ってきて大変だったとあれこれグチを述べているが、そんな中にも息子の映画を心から応援している様子がうかがえて微笑ましい。

◎『どろろ』に残された“謎”とは!?

こうして手塚父子は片やマンガ家として、片や映像作家として、それぞれが別々の道を歩みつつ、“妖怪”を共通項として2つの交点を結び、そこで2つの作品が作られた。

そこに生まれた作品そのものの魅力もさることながら、こうした背景を知ることで、作品により血が通ってくるように感じられるのはぼくだけではないでしょう。

最後に、眞さんから『どろろ』に関してもうひとつ、興味深いお話をしていただいたのでそれを紹介して今回の締めといたしましょう。

「『どろろ』について、家族の間でいまだに謎なのが「どろろ」の語源についてなんです。

父はこれを「ぼくの子どもが、どろぼうのことを片言で“どろろう”といったことからできた」と書いているんですが、実際にそれを誰が言ったのかが分からないんですよ。

ぼくが言ったのなら父は「子どもが」とは書かずに「息子が」って書くと思うんです。

じゃあ親戚の子どもかっていうと、それも思い当たるような年齢の子はいないんです。父の妹の美奈子さんには娘さんがいますが、当時はまだうんと小さかったはずで、ほとんど言葉もしゃべれなかったんじゃないかと。

それに「どろぼう」なんて、子どもが日常的に使う言葉じゃないですよね。いったいどんな状況で言ったんだろうかという疑問も残ります。

ただぼくが小さいころ、うちに泥棒が入ったことがありまして、もしかしたらそのときに誰かが「どろろう」と言ったのかも知れません。あるいはそう言っていなくても、父にはそう聞こえたとかですね。

ちゃんと確かめておけばよかったんですが、今となっては謎のままなのも、それはそれで面白いかなと思っています」

眞さん、貴重なお話をありがとうございました!!

ではまた次回のコラムにもおつきあいください!!

今月のオマケ。手塚治虫は『どろろ』以降もさまざまな作品にオリジナル妖怪を登場させているが、これは1975年に『月刊少年ジャンプ』に発表された読み切り短編『雨ふり小僧』。涙なくしては読めない人間と妖怪の友情物語です。講談社版全集では第123巻『タイガーブックス』第3巻に収録

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件