手塚治虫は昭和20年代に発表した初期作品の中で、数多くの“ロボット”を登場させてきた。その延長線上に生まれたヒューマノイド型ロボットの、ひとつの究極のカタチとも言えるのが、言わずと知れた“鉄腕アトム”である。アトムは当初、亡くなった少年の身代わりとして造られたいわば代用品だった。だが彼はやがて意志を持つようになり、豊かな感情表現を獲得し、人間のように泣き、怒りながら、自らの存在意義を探すようになる。そしてついにはロボットとしてのプライドをも獲得することになるのだ。今回はそんな鉄腕アトムのロボットとしての進化の過程を追ってみよう!!

◎昭和26年、身代わりロボットとしてのアトム誕生

昭和26年4月、雑誌『少年』で『鉄腕アトム』の前身『アトム大使』の連載が始まった。

そのアトム誕生のエピソードが描かれたのは連載の第4回目だ。天馬博士の愛するひとり息子・トビオが交通事故で死んでしまい、博士はその悲しみを埋め合わせる目的でトビオそっくりの少年型ロボットであるアトムを作ったのだ。

手塚マンガの中で“人間の身代わり”として造られたロボットはアトムが初めてだった。従ってこの時点で手塚が、ロボットの役割としてそれをどのくらい意識していたかは分からないが、実はこれは現代のロボット開発においても、大きな目的としてすえられているものなのだ。

かけがえのない家族や恋人の代わりとしての役割。それは今は人形やぬいぐるみ、あるいはペット動物などが担っている。だけどやがて人間型ロボットが進化し、より人間に近いロボットが造れるようになったら、いずれその役割をロボットが担うようになるかも知れない。

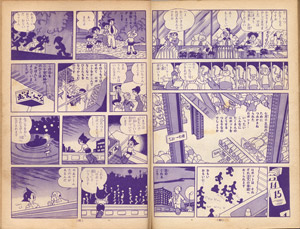

『アトム大使』第4話で語られたアトムの生いたち。講談社版全集221巻『鉄腕アトム』第1巻より

◎いまだ人間らしくない人間型ロボット

だけど完成当初のアトムは、その身代わりとしての役割において天馬博士を満足させることはできなかった。天馬博士はアトムの身長が伸びないことに腹を立て、アトムをサーカスへ売り飛ばしてしまう。

ここでは子どもの読者に分かりやすいように「身長が伸びない」=「成長しない」ことが原因だったとしているが、天馬博士がアトムに絶望した理由はもちろんそれだけではないだろう。やはりこの時点ではアトムがいまだ「人間らしくない」という根本的な問題を抱えていたことが、博士がアトムに絶望した大きな原因だったのである。

実際、この時のアトムにはまだ自らの意志もなく、感情表現さえ満足にはできないロボットだった。サーカスに売られれからも、アトムはずっと何を考えているのか分からない無表情でいる。タマオとの“人間対ロボット”対決においても、計算能力の高さは示したものの、積み木対決では面白味のない立方体を組み立ててタマオに完敗したのだった。

◎思い出の日に帰ってくるロボット

しかしその後、アトムはどんどん「人間らしく」なっていった。『アトム大使』の連載に続いて翌昭和27年から『鉄腕アトム』の連載が始まると、それはさらに加速する。

『鉄腕アトム』第1話で母親に甘えるタマオを見て寂しげな表情をするアトム。そんなアトムを見てお茶の水博士はロボットの両親を作ってあげることにした。

つまりはこの両親もまた身代わりとしてのロボットの役割を担って誕生したものだったわけで、人の心を持ってしまったアトムは、とうとう自分自身のためにも身代わりを必要とするようになっていたのである。

そんなわけで『鉄腕アトム』には、ほかにも身代わりロボットを求める多くの人びとが登場している。その代表とでもいうべきお話が昭和35年に発表された「ロボット流しの巻」だ。

毎年7月15日、亡くなった人の魂があの世から3日間だけ里帰りをしてくると言い伝えられているお盆の日。アトムのいる世界ではこの日が“思い出の日”と呼ばれていて、亡くなった人そっくりのロボットが精密機械局から各家庭へと派遣される。そして家族は3日間だけそのロボットとつかの間の団らんを過ごすのである。

そんなある年の思い出の日、アトムはヒゲオヤジ先生に頼まれて、アトムとよく似た少年がいたという家へ、思い出ロボットとして出かけることになる。つまりは、これこそがまさに身代わりとしてのロボットの役割を極めたお話だったのだ。そしてそのラストシーン、無事に役目を果たしたアトムがほかのロボットたちと一緒にゆっくりと川を流れていく、その後ろ姿が描かれて物語は終る。

身代わりとしての役目を終えたとき、やはりロボットはこうして去っていくものなんだろうか……なーんてことを考えるとハッピーエンドなのにちょっぴり切なくもなってくる忘れがたい名場面ではありました。

◎アトムの知らなかった女軍人の真意

またさらにこの3年後の昭和38年の作品「ロボット宇宙艇の巻」では、冷徹な軍人としてふるまう女性大佐が、実は戦争で死んだ息子のことが忘れられず、日本から奪ってきたロボット宇宙艇のパーツを自分の息子そっくりに改造してしまうというエピソードが描かれている。

改造されて少年となったロボットを抱きしめる女大佐。「ママと呼んでおくれ」と言ってむせび泣く女大佐の表情と、その意味が分からずキョトンとしているロボットとの対比が女大佐の孤独と悲しさを際立たせる。

ただし物語の中では、アトムは大佐がロボット宇宙艇のパーツを少年の姿に改造した理由については知らないまま終わる。だからアトムも最後に少年のロボットが改造前の姿に戻されることに対して何の異議も唱えなかったわけだけど、もしもここでアトムがこの女大佐の思いを知っていたらどうなっただろうか!?

女大佐がロボットを改造した目的は天馬博士がアトムを作った意図とまったく同じだったわけで、もしそれを知っていたらアトムも何かしら思うところがあったに違いないのだが……。

しかし結局、手塚がその問いの答えをここで描くことはなかった。これは皆さんで考えてくださいね、ということなのかも知れませんね。

◎昭和28年、ロボット法が制定される!

『鉄腕アトム』の中で「ロボット法」という言葉が初めて使われたシーン。「海蛇島の巻」より。講談社版全集222巻『鉄腕アトム』第2巻より。この少し前に描かれた「フランケンシュタインの巻」(昭和27〜28年)では、アトムが法廷で裁判にかけられる場面があるが、ここでは特に「ロボット法」という言葉は出てきておらず、人間と同じ法律で裁かれたものと思われる

『鉄腕アトム』の中では、こうして数多くの身代わりロボットが描かれているが、その一方でアトム自身は身代わりという当初の役割を早々に捨て、自らの意志を持って行動する「自我を持ったロボット」へと成長していった。

だけどアトムがそのように人間社会と密接な関わりを持って行動するようになると、それを規制するルールも必要になってくる。そこで手塚が考え出したのが“ロボット法”だった。

ロボット法は、昭和28年に発表された「海蛇島の巻(原題:アトム赤道を行く)」で初めてその名が出てくる。無断で日本を離れたアトムに対して父親が、それはロボット法に違反していると強く叱るのだ。

ここに出てくるのは「ロボットは無断で国を離れてはならない」という条文だけだったが、その後、このロボット法はアトムの世界でロボットの行動を厳しく規定する“縛り”として様々なシーンで登場することになる。

昭和40年に発表された『青騎士の巻』にそのロボット法の内容がまとめて出てくるので、そこから一部を引用すると……「ロボットは人をきずつけたり殺してはならない」「ロボットはつくった人間を父と呼ばなくてはならない」「ロボットは何でもつくれるがお金だけはつくってはいけない」「男のロボット女のロボットはたがいに入れかわってはいけない」「人間が分解したロボットを別のロボットが組み立ててはならない」などなど。人間の法律にそのまま当てはまるものもあるけど、全体的にはロボットにとってかなり窮屈な法律であることは確かなようだ。

◎ロボット法とロボット工学三原則

ここでSFファンならすぐに思い出すのがアシモフの“ロボット工学三原則”だろう。“ロボット工学三原則”というのは、アメリカのSF作家、アイザック・アシモフが1950年に刊行した短編作品集『わたしはロボット(原題:I,ROBOT)』の中で示した、ロボットが絶対に従わなくてはならないという3つの原則だ。

- 一、ロボットは人間に危害を加えてはならない。また何も手を下さずに人間が危害を受けるのを黙視してはならない。

- 二、ロボットは人間の命令に従わなくてはならない。ただし第一原則に反する命令はその限りではない。

- 三、ロボットは自らの存在を護らなくてはならない。ただしそれは第一、第二原則に違反しない場合に限る。

(創元推理文庫版『わたしはロボット』伊藤哲訳より)

手塚のロボット法はこのロボット工学三原則がモデルだろうとよく言われるが、手塚は、ロボット法はオリジナルだったと、それをきっぱり否定している。だけど両者とも、ロボットをひとつの人格として扱っていることや、ロボットが人間と共存する上での立ち位置を明確に示している点で深く共通するものがある。しかも現代のロボット開発の現場においても、これらの原理原則は大枠でぴったりと当てはまるものなのだ。

ヒューマノイド型ロボットはおろかコンピュータすら影も形もなかった時代に、これだけの論理を頭の中だけで構築してしまったふたりの天才にはあらためて驚いてしまいますね。

◎昭和34年、命令に背くロボット・クレオパトラの衝撃!

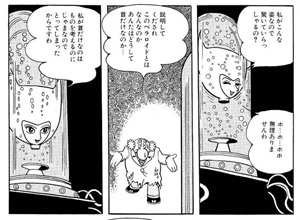

「エジプト陰謀団の秘密の巻」より、ロボットのクレオパトラが生みの親であるバリバリー博士に背くことを悩む場面。クレオパトラの造形は、前回紹介した手塚の習作『幽霊男』の毒蛇姫や『火星博士』(昭和22年)のピイ子の延長線上にあるキャラクターであることが分かる。画像は光文社のカッパ・コミクス版『鉄腕アトム』第8巻より。講談社版全集では226巻『鉄腕アトム』第6巻に収録

こうして『鉄腕アトム』の物語の中には、ロボット法を楯にして悪人がアトムに詰め寄るシーンがよく出てくる。

「くやしかったら殴ってみろ! ロボットだからできないだろう!!」

これに対してアトムは、たとえ相手が悪人と分かっていても黙って耐えるしかない。時には軽く突き飛ばしたりケガをしない程度に殴ることはあっても、せいぜいその程度である。

じゃあロボット法に従って作られたロボットならば、殺人などの重大犯罪を犯すことは絶対にないのだろうか!?

手塚はその問いに対しても『鉄腕アトム』の中でひとつの可能性を示している。それが「エジプト陰謀団の秘密の巻」(昭和34年)というエピソードだった。

物語は、バリバリー博士という科学者が古代エジプトの女王・クレオパトラのロボットを造り、人びとをだましてエジプトを支配しようと企むというものだ。

しかしこのロボットクレオパトラは最初からバリバリー博士の企みには否定的であり、最後には生みの親である博士を道連れにして自ら命を絶ってしまうのだ!

初めて読んだ当時、子ども心にもこれはかなりショックだったのを覚えている。

この場合クレオパトラは、“より多くの人間のために”自らの命と博士の命とを犠牲にする決断を下したのである。

◎アトムが人間に逆らう場合とは!?

『鉄腕アトム』のお話の中には、クレオパトラと同様にアトムが“人間と人間社会のために”人間の命令に逆らったことも少なくない。

そんなエピソードが『アトム大使』の中に早くも登場している。天馬博士が宇宙人を縮小液で消そうとしているのに対してアトムが「わるい考えはおよしなさい」と言ってそれを制止しようとするのだ。

またその次の『鉄腕アトム』になって最初のエピソード「気体人間の巻」(昭和27年)でも、アトムは毒の入った水が都市部へ流れるのを防ぐために、自分自身の判断で水道管をふさいだ。そしてその理由を知らない人間たちがどんなにアトムを説得しても、アトムはがんとしてその場をどかなかったのだ。

そう、アトムにはもともとその電子頭脳の中に、ロボット法を遵守するという実直さ以上に、自分が何を正しいと信じるかという“信念”と、それに従って行動する“決断力”とが備わっていたのである。

ということは、場合によってはアトムもクレオパトラのように人を殺したり自殺したりすることもあり得るのか? いやいやいやいや、そんなことは絶対にないと信じよう。

ちなみにロボットの自殺については、手塚はその後『火の鳥・復活編』でさらに深い考察を行っているるので、興味のある方はぜひそちらも併読していただきたい。

◎昭和39年、うそつきロボット現る!

「うそつきロボットの巻」より、まさにイソップ寓話のオオカミ少年のごとくうそをつきまくる……。初出は昭和39年『鉄腕アトムクラブ』9月号に掲載された読み切り。画像は光文社のカッパ・コミクス版『鉄腕アトム』第13巻より

人間の命令に背くということでは、『鉄腕アトム』にはうそをつくロボットも登場した。その名も「うそつきロボットの巻」(昭和39年)がそれだ。

この物語には、イソップ寓話の「オオカミ少年」そのままのうそつきロボット少年が登場する。

少年はなぜうそをつくのか。実は少年は病気の母親を看病するために息子が作ったロボットだった。余命の短い女性に対して本当の病状を言うことは、決してプラスにならない。そう考えた息子は、うそをつくことのできるロボットを開発したのだった。

実はこれは現代の介護用ロボットにもそのまま当てはまることだ。

「うそつきロボットの巻」で、少年ロボットを作った青年科学者が、その秘密をアトムに語る。そしてこの物語のラストシーンではアトムまでうそをつくんだけど、もしかしてアトムにもうそをつく機能が備わっていたのか!? 画像は講談社版全集では232巻『鉄腕アトム』第12巻より

神戸大学大学院教授・羅志偉著『友だちロボットがやってくる みんなのまわりにロボットがいる未来』(2009年、くもん出版刊)。子ども向けの本だが、描かれている内容は、来るべきロボットと暮らす未来のために、人間がぜひとも考えておかなければいけない問題が数多く提示されている

2006年に理化学研究所で介護用ロボットRI-MANの開発に携わった羅志偉教授(現・神戸大学大学院教授)が、その著書『友だちロボットがやってくる』(くもん出版)の中でこれとまったく同じことを述べているのを読んでぼくは驚いた。

この本の中で羅教授は、介護の現場ではロボットが患者の言いなりになってその病状を詳しくしゃべったり、全ての命令に従うことが必ずしも患者のためになるわけではないと書いている。

例えば「抱きかかえてトイレに連れて行って」と頼まれた場合でも、その患者の状態によっては「あなたの足はもう大丈夫ですよ、私につかまって、立ち上がってみてください」と提案することが患者のより早い回復につながることもあると言うのである。

そういえばこの「うそつきロボット」の話のラストではアトムもうそをついていたっけ。つまりはアトムにも、もうすでにうそをつく能力が備わっていたのだ!

やがてこのように命令に背くロボットやうそをつくロボットの研究も進んでくるのかも知れませんね。

◎昭和31年、アトムが泣いた

ここまで見てきたように最初はただの身代わり人形に過ぎなかったアトムは、やがて自らの意志を持つようになり、その意志に従って自信を持って行動するようになっていった。

そして、それと同時にアトムが獲得したもうひとつのもの、それは“感情”だった。

昭和30年の作品「電光人間の巻」の時点では、アトムにはまだ涙を流す機能は備わっていなかったようだ。ヒゲオヤジ先生や田鷲警部から「事件に関わってはいけない」とキツく言われたアトムは、悔しそうに顔をゆがめながら、こうつぶやく。

「もしぼくが人間のように涙を流すことができたら、きっといまぼくの目は涙でいっぱいで見えないでしょう」

そんなアトムが初めて涙を流したのは、昭和31年の「アルプスの決闘の巻」だった。このときアトムは、自分には芸術の良さが分からないといってケン一の前で涙を見せた。そしてこれ以後、アトムはより感情豊かになり、悲しいときには人目をはばからず、滂沱の涙を流して号泣するようになったのである。

「アルプスの決闘の巻」より、アトムが初めて涙を流したシーン。画像は光文社のカッパ・コミクス『鉄腕アトム 夏休み臨時増刊 ロボットの科学』(昭和40年)より。講談社版全集では223巻『鉄腕アトム』第3巻に収録

アトムが泣いたシーンをダイジェストでご紹介。左から「コウモリ伯爵の巻(原題:ミイラ伯爵の巻)」(昭和33〜34年)より。そして『ウランちゃんの巻(原題:1/2人間の巻)』(昭和35年)では周りが洪水になるほど号泣。さらに「ゾロモンの宝石」ではご覧のとおりアトムの目全体から涙が音を立てて噴き出す!

◎怖いという感情を持ったロボット

またこの「アルプスの決闘の巻」ではアトムが初めて泣いただけでなく、ロボット工学的にもとても興味深い物語が展開している。

それは、アトムが“怖い”という気持ちを持ったことだ。人間と同じように、ものを美しいと感じる心が持ちたいと願ったアトムが、お茶の水博士に頼んで人間の心を組み込んでもらう。すると同時に“怖い”という気持ちまでが備わってしまったのだ。

実はこれも現代のロボット工学では重要なテーマとなっている問題を先取りしたものだった。

それは、コンピュータを単なる電子計算機から“知能”へと近づけるためには、人間の肉体に相当するロボットの体が不可欠だということが人工知能を研究する学者たちの間でつい最近になって分かってきたからだ。

どういうことかというと、例えば人間の“美しい”“楽しい”“うれしい”などという感情は、人間が単に頭だけで考えているものではなく、人間が肉体を持っているからこそ感じられるものなのだという。

アトムが「きれいだ」という言葉を発したシーン。実はアトムには美しいと感じる感性がそなわっていたのかも。左:「宇宙ヒョウの巻(原題:宇宙豹の巻)」(昭和35年)、右:「ホットドッグ兵団の巻」(昭和36年)。画像はそれぞれ講談社版全集227、229巻『鉄腕アトム』第7、9巻より

「ゾロモンの宝石」で首だけになって純粋な思考を極めようとした異星人のロボットシーラ。超能力で物や人間を自在に操り、神のように君臨していた彼女だったが、結局は機械仕掛けの人形に過ぎなかった……。講談社版全集では238巻『鉄腕アトム』第18巻に収録

言われてみれば確かにハムスターのように弱くて小さな動物とゾウのように大きくて力強い動物とでは同じ世界でもその見え方・感じ方がまったく違うだろうことは容易に想像がつく。つまり動物が外敵から身を守るために本能的に持っている恐怖心と、何かを見て美しいと感じる心とは表裏一体のものなのである。

しかしその考え方を発展させて人工知能の開発にロボットの体が必要だという認識に至ったのは、専門家の間でもごく最近のことだという。ここでも当時の手塚の“人工知能”に対する認識がいかに本質を衝いたものだったかがよく分かる。

ちなみに昭和42年の「ゾロモンの宝石の巻」には、シーラという首だけの女性型ロボットが出てくる。シーラは元々は体もあったのだが「ものを考えるのにじゃま」だという理由で取り去ってしまったのだ。

思索のために肉体を捨てたことで、彼女が感性をも失っていたことは恐らく本人も気づいていなかったに違いない。

◎昭和39年、アトムが獲得した「ロボットとしてのプライド」

「人工太陽球の巻」(昭和34〜35年)より、ロボットを軽蔑しているサイボーグ諜報員シャーロック・ホームスパン氏とアトムとの論争。アトムは「ロボットは人間の友だちだ」と言い切る! 講談社版全集227巻『鉄腕アトム』第7巻より

自らの意志で行動し、感情をもそなえたアトム。そのアトムが、その進化の果てに最後に獲得したもの、それは“ロボットとしてのプライド”だった。

アトムの世界では、ロボットがこんなに高度に発達し、人間の生活と密接なつながりを持っているにもかかわらず、いまだロボットに対する人間の偏見や差別感情は根強く残っていた。

「人工太陽球の巻」(昭和34年)ではロボット嫌いの英国国際諜報部員のシャーロック・ホームスパンから「ロボットは奴隷だ」と言われてアトムは強く反論する。

「ロボットは人間の友だちだけど奴隷じゃありません!」

そうした中で、世界最強のロボットは誰か、ただそれを決めるためだけに作られた百万馬力のロボット・プルートウが暴れまくるお話が「地上最大のロボットの巻(原題:史上最大のロボットの巻)」(昭和39〜40年)だった。

感情を押し殺し、世界の名だたるロボットたちを情け容赦なく次々と破壊していくプルートウ。

お茶の水博士はそんなプルートウを作らせたサルタンに無意味な戦いをやめるよう、こう言って説得する。

「ロボットがちからくらべなどしてなんになる?」「ほんとに世界一のロボットとは正しくそしてかしこく世界のためにつくすものをいうべきなのじゃ」

このときお茶の水博士の頭にあった世界一のロボットとは、もちろんアトムのことだ。

「地上最大のロボット」より、アトムがプルートウに訴え、ロボットのプライドを呼び覚ます名シーン。この後、プルートウが無表情のままでアトムに協力し始める場面が感動的だ。画像は光文社カッパ・コミクス版『鉄腕アトム』第18巻より。講談社版全集では233巻『鉄腕アトム』第13巻に収録

公立はこだて未来大学教授・松原仁著『鉄腕アトムは実現できるか? ロボカップが切り拓く未来』(1999年、河出書房新社刊)。人工知能はいずれ鉄腕アトムに到達できるか、そしてそのために我われは何を考えるべきなのか、科学者はどんな問題を解決していかなければならないのかを、を夢のある語り口で説いた本。これを読むと遠い未来かも知れないが、鉄腕アトムがきっと誕生するに違いないと思えてくる

この物語のクライマックス、阿蘇山に噴火の危機が迫ったとき、アトムはプルートウとの戦いを放棄して、たったひとりでその噴火を食い止めようと巨岩を運び始める。そう、これこそがまさにお茶の水博士の言う「世界一のロボット」としてのアトムの存在証明だった。

アトムは何もせずにいるプルートウに向かってこう叫ぶ。

「プルートウっ どうしてつったってるんだ この危機がわからないのかっ」

そしてその言葉の次にアトムがプルートウに投げかけたのはこの言葉だった。

「おまえはそれでもロボットか」

これはアトムの中に「ロボットとしてのプライド」がはっきりとあることを示した名セリフだったと言えるだろう。

そしてこの言葉はプルートウの心にズシンと響いた。プルートウはおもむろに巨岩をかかえあげアトムを手伝い始めたのだ。

それを見たお茶の水博士は喜びをあふれさせてサルタンにこう言う。

「サルタン見たか! あのふたりがちからをあわせてる あの美しい姿を!」「あれこそほんとのロボットの姿なんじゃ」「プルートウはほんとのロボットの心にかえってくれたのじゃ」

人間でも動物でも、そして単なる機械でもない「ヒューマノイド型ロボット」という“新たな命”。それが生まれる時は果たして本当に来るのだろうか。そしてその時、ぼくらは彼らの“心”とどう向き合うことができるのだろうか。

遠い未来、もしもそんな空想が現実となって、人間がロボットとのつきあい方に迷ったらその時はぜひ『鉄腕アトム』をひもといていただきたい。そこに解決の糸口はきっとあるはずである。

それではまた次回のコラムでもよろしくおつきあいください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件