1970年代初め、手塚マンガは、劇画やスポ根マンガに押されて人気の低迷がささやかれていた。そんな1974年、手塚がひさびさに放ったスーパーヒット作が『三つ目がとおる』だ。鉄腕アトムにも似た愛くるしい

◎迷走の中から生まれた久々のヒット作!

ここに『三つ目がとおる』第1話が掲載された『週刊少年マガジン』1974年7月7日号がある。巻頭30ページの読み切り作品。トビラページのみカラーだが本編はすべてモノクロという、かなり地味なデビューだった。お話の内容も、主人公の写楽保介が、その力を発揮する前に終わってしまっている。

だけど当時、これを読んだぼくら読者は、この作品とキャラクターに秘められた魅力を即座に感じ取っていた。

ぼく自身「これはひさびさのヒットになるぞ!」という期待感がふくらみ、背筋がゾクゾクしたのをはっきりと覚えている。

それまで数年間、大きなヒット作を生み出せずにあえいでいた手塚の苦悩は、ぼくらファンにも痛いほど伝わっていた。数々の実験的な読み切りを連発して迷走する手塚マンガ……。

そんなファンのフラストレーションがたまりまくっていたところへ、いきなりこの『三つ目がとおる』を見せられたのだ。若い手塚ファンのみなさんもぜひ想像してみてください。<……想像中……>ねっ、びっくりするでしょ!

『三つ目がとおる』はその後、ほぼ1ヶ月に1話のペースで読み切りが6回掲載され、第7話からは、いよいよ毎週連載として新たなスタートを切った。

この前年の1973年秋からは『週刊少年チャンピオン』で『ブラック・ジャック』の連載も始まって、すでに人気が盛り上がってきていたころであり、この2作品は、1970〜80年代の手塚マンガを代表する傑作として成長していくことになる。

◎「手塚治虫30年史」異例の巻頭大特集!!

ところで、この『三つ目がとおる』は、手塚にとっては、実に9年ぶりの『少年マガジン』での連載だった。

具体的な内容については、いずれこのコラムでも取り上げるつもりなので、ここでは詳述しないが、9年前、手塚治虫と『少年マガジン』との間にはある

そして迎えた1974年、この年は手塚治虫のマンガ家生活30年目の年だった。

そこで『マガジン』編集部は、手塚をひさびさに迎えるにあたって、ある大舞台を用意した。それは「手塚治虫30年史」という巻頭25ページオールカラーの特集を組み、さらに描きおろしの読み切りマンガを掲載するというものだった。

『少年マガジン』はもともと、挑戦的な企画をぶち上げて読者を驚かせることをたまにやる雑誌ではあったが、それでも連載作家でもない作家にこれだけの大特集を組むというのは、まさに異例中の異例な特別待遇だったと言えるだろう。

◎あえて若手編集者を手塚番に抜擢

この時、特集とともに掲載された読み切り作品は、佐渡おけさ発祥にまつわる説話を描いた創作民話『おけさのひょう六』という30ページの単発作品だった。

講談社版全集の『三つ目がとおる』のあとがきによれば、この読み切りを発表したあとで編集部から、次はSFを描いて欲しいというリクエストがあり、「超能力の少年をだそうと考え」て『三つ目がとおる』にいたったのだという。

今回、『少年マガジン』編集部で、当時、手塚治虫を担当した編集者の方に話をお聞きすることができた。

◎光り輝いていた写楽保介のキャラクター

『おけさのひょう六』の発表からしばらくして、栗原氏が次回作の打ち合わせのために、富士見台にあった手塚の仕事場を訪ねた。その時手塚は栗原氏に、次回作の主人公の候補だと言って、5人のキャラクターの絵を見せたという。

「手塚先生が私に『栗原氏、どれがいいと思いますか?』と聞かれましてね。ところが私としては、もう迷うどころか見た瞬間に、これしかないと思ったキャラクターがいたんです。それが後の写楽保介ですが、そのキャラクターだけが他を圧してパーッと光り輝いていました」

『手塚治虫のマンガの描き方』の中で「キャラクターが決まるまで」の参考例として、写楽のデザイン候補が紹介されている。これは当時の現物ではなく、あくまでも見本としてこの本のために描きおろされたものだと思うが、栗原氏が当時見たデザイン候補も、こんなキャラクターたちだったのだろうか。講談社版全集では第399巻『手塚治虫のマンガの描き方』に収録

ところが栗原氏が迷わずその絵を指差すと、なぜか手塚は不満そうだったという。

「手塚先生は『そうですかねぇ……』と言ってちょっと考え込まれて、あまり納得されていない様子なんですよ。それで最終的にそのキャラに決めてからも、いかにも、編集が言うからこれにしたんだ、と言いたげな顔をしばらくされていましたね(笑)」

この手塚の態度は「我が意を得たり」という思いの裏返しの照れ隠しだったのか、あるいは、いまだにスランプの気持ちを引きずっていて、本当に自信がなかったのかは分からない。だが、結果的にこの選択が正しかったことは、後の歴史が証明している。

ぼくはここで栗原氏に聞いてみた。

「その時、栗原さんがもし別のキャラを選んでいたらどうなっていたんでしょうね?」

すると栗原氏はこう答えられた。

「あの時の私には、あのキャラクターしか選択肢はありませんでした。手塚先生は若い編集者を試すように、ちょっと遊ぶような気持ちもあって、ご自分が描きたいキャラクターを選ばせたにちがいありません」

◎写楽人気で女性手塚ファンが急増!

こうして始まった『三つ目がとおる』は、かつての手塚ファンを呼び戻すとともに、新たなファンを獲得していった。特に当時、一ファンとしてぼくが実感したことは、『三つ目』以降、イベントに来るファンの中に若い女性が急激に増えたことだった。

今でこそマンガのキャラクターを自分の友人や恋人のように「○○くん」「○○ちゃん」などと呼ぶことは、男女を問わず珍しくなくなっているが、このころのファン大会などで、女性ファンが目をハートマークにして「三つ目くん」「写楽くん」などと言っている姿は、何とも奇妙に映ったものだ(失礼!)。

時代はまさに、テレビアニメ『宇宙戦艦ヤマト』に始まる第2次アニメブームのころであり、のちに“おたく”と呼ばれるコアなファンたちが続々と誕生していたころだった。『三つ目がとおる』は、そんなマンガ・アニメの流行の最前線にいた人たちに受け入れられたのだ。

◎世紀末&超能力ブームの中で……

ここで少し別の視点から『三つ目がとおる』の時代を振り返ってみよう。それは『三つ目がとおる』がメインのテーマとしている古代史ミステリーについてだ。

『三つ目がとおる』の発表から数年後、

だから現代の視点から当時を振り返ると、それらの流行に埋もれて『三つ目がとおる』の先見性が見えにくいが、当時は古代史ミステリーをテーマとしたマンガというのは、かなり斬新で挑戦的な企画だったのである。

ただし手塚にしても、まったくの無からこの作品を生み出したわけではない。手塚の発想のベースになったと思われる事象を並べてみよう。

この前年の1973年3月、

そんな折も折、第4次中東戦争の影響によるオイルショックが日本を直撃した。都市部ではガソリンやトイレットペーパーが不足し、人々がパニックにおちいる事態となったのだ。

そんな不安が、人々を未知なるものや不可思議なものへとかきたてたのだろうか、このころ世間では「ツチノコ」という謎の未確認生物の目撃情報が相次いでいる。

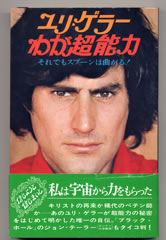

そして1974年が明けると、次に訪れたのは超能力ブームだった。3月、テレビのスペシャル番組でイスラエル生まれの超能力者ユリ・ゲラーがスプーン曲げや透視などの超能力を披露した。するとそれに触発された少年たちが続々とスプーン曲げをやりはじめ、全国に超能力少年が現れたのだ。

『三つ目がとおる』は、日本中がこうした世紀末的な空気に満ち、騒然とした中で生み出された作品だったのである。

1975年、超能力者ユリ・ゲラーが二度目に来日した際に刊行した自伝。講談社刊。当時、超能力は実在するかどうかで巷もマスコミもカンカンガクガクの議論をくりひろげていたが、超能力を信じる者にとっては、ユリは揺るぎない絶対なるカリスマだった

◎手塚マンガの肝はコマの連なりにある!

さて、今回の『あの日あの時』の本題はこれで終わりだ。だけど最後に、テーマからは少し外れるが、栗原氏からお聞きした興味深い話を紹介しよう。

栗原氏は、『三つ目がとおる』を担当していたころ、手塚にこんな質問をしたことがあるという。

「私が聞いたのは、『先生は見開きの中で、特に重要視しているコマというものはありますか?』ということでした」

マンガを本や雑誌で読む場合、読者は常に“見開き”という2ページ単位で作品を見渡すことになる。栗原氏は手塚に、その際に特に力を入れて描くコマはあるかということを聞いたのだ。すると手塚は……、

「先生は即座にこう答えたんです。『ありません!』と。それはもう間髪を入れない即答でした」

栗原氏が『おけさのひょう六』の原稿を受け取って初めてそれを読んだとき、とても残念に思ったというカット。手塚はなぜもっと本当に斬れそうな刀を描かないのか? そんな疑問から、本文で紹介した手塚への質問へとつながったのだった

栗原氏が手塚にこんな質問をしたのには理由があった。

当時『マガジン』の作品の主流だったのは、マンガよりもリアルな画風を追求する劇画だった。そのため栗原氏は最初、手塚の絵があまりにもマイルド過ぎて歯がゆさを感じることもあったというのだ。栗原氏は言う。

「あのころは私も若くて、毎日マンガとデスマッチしている気分でしたから(笑)。たとえば作品の中に刀で人を殺そうという場面が出てくる時は、その刀の刃はギラギラしてて本当に斬れそうなものであって、ここぞという大事なコマに描きこんでほしいと思っていたわけです。ところが手塚先生の作品では、そういうところにはまったく

だけど、手塚先生の『ありません!』という即答で、私はハッと分からされたんです。手塚先生のマンガは1コマの絵の完成度を追求する“絵画”ではないということをですね。

手塚先生のマンガには特別に重要なコマなどない。ひとつのコマは次のコマのためにある。そして次の1コマはまたさらに次の1コマのためにあるんです。そうやってコマが連なっていくことによって、そこに物語がつむがれていく……。それが手塚マンガの本質であり、さらに言えば、手塚先生が開拓したストーリーマンガというものの本質なんです」

逆に栗原氏が連載当初から大好きだったのが、この絵で写楽が手にしている古代の槍と、写楽がつぶやく呪文だったという。栗原氏は言う。「手塚先生は、この世に実在する刀を描くときは極端に記号化してしまうのに、この世に存在しないものを描くときはなぜか存在感たっぷりに描くんです。この槍を持って呪文をつぶやく写楽の姿は、とてつもなくリアリティがあって、いまだに忘れられませんね」

◎そしてマンガの歴史は明日へとつむがれていく

その後、栗原氏は1982年に週刊誌『モーニング』(創刊当初の誌名は『コミックモーニング』)を創刊、1986年には『月刊アフタヌーン』を創刊して、それぞれの編集長を長く兼務した。

その間、栗原氏にとっては、あの若き日に手塚の言葉を聞いて分かったことが、常に編集者としてマンガと向き合う際の、大きなバックボーンになっていったのだという。つまり「マンガは次のコマさえ描ければいい」と。これもまた、手塚とひとりの編集者との重要な対話の瞬間=まさに「あの日あの時」だったのである。

ではまた次回のコラムでお会いいたしましょう!

取材協力/(株)講談社、栗原良幸、由利耕一(順不同・敬称略)

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件