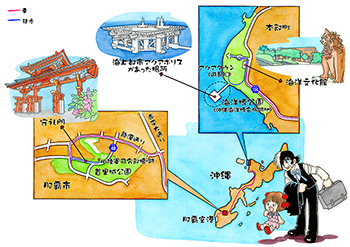

沖縄の地で手塚マンガに描かれた風景を訪ね歩く夏の虫さんぽ、いよいよ本日が最終日です! 今回は手塚治虫先生が展示プロデューサーを務めた沖縄国際海洋博覧会(EXPO'75)会場の跡地を皮切りに、手塚マンガに登場した美しい沖縄の風景を探して歩きます。遠い夏の日のアルバムを繰るように、あのころ手塚先生が見た沖縄の風景を追体験しに出かけましょう〜〜〜〜〜!!!

◎レンタカーで向かうのはあの公園!!

沖縄さんぽ最終日。接近するW台風の影響か、それとも南国特有の天気なのか、快晴なのにときおりザッと雨が降ってすぐまた晴れる。そんな気まぐれな天候の中、レンタカーで北谷(ちゃたん)町のホテルを出発、今日は沖縄自動車道で一気に北を目指します。

目的地は本部(もとぶ)町の北端にある国営の海洋博公園である。

と、その前にゲストコメンテーターをご紹介いたします。前編・中編の解説で皆さまにもすっかりおなじみになったと思います。『手塚治虫のオキナワ』(2010年春秋社刊)の著者で現在は文教大学国際学部国際理解学科教授・本浜秀彦先生です。本浜先生、今回も解説よろしくお願いします!

「こちらこそよろしくお願いします!!」

◎名護市手前の急カーブ。その先にあるのは……!!

さてぼくは片側2車線の沖縄自動車道を快適にドライブする。

やがてまっすぐだった道が名護市の手前で大きく左へカーブする。このカーブの北東方向に、現在、基地移設問題で注目が集まっている辺野古(へのこ)の海がある。ただし残念ながら、道路の両側には樹木の植えられた高い土手が続いていて周りの風景はまったく見えない。地図によればこのあたりは米軍演習場のど真ん中を突っ切っているようだ。

このカーブを過ぎると有料道路は間もなく許田(きょだ)で終点、ここからは名護湾を左に見ながら海沿いの国道を北上する。浦崎で左折して県道114号線に入れば目的地の海洋博公園はもうすぐだ。

◎未来の海上都市を手塚先生がデザイン!?

今からちょうど40年前の1975年7月、ここ本部町で沖縄国際海洋博覧会(EXPO'75)が開催された。世界中から36ヵ国、3国際機関、1自治体が参加し、開催期間はおよそ半年。総額325億円をかけた一大国家プロジェクトだった。

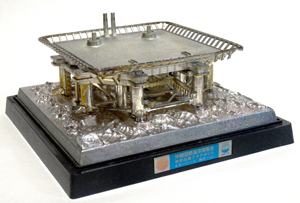

その海洋博のメイン施設でありシンボル的存在でもあったのが、海に浮かぶ“未来の海上都市”「アクアポリス」である。

アクアポリスは縦横各100m四方、高さ32mという巨大な人口島で、荒天時には海中に半分沈み込むという、当時世界最大にして世界初の海上実験都市だった。総工費は123億円。

手塚先生は1973年、このアクアポリスの展示プロデューサーに就任した。

◎手塚先生が描く“海洋都市”のイメージとは!!

本浜先生、手塚先生がアクアポリスでプロデュースした企画というのはどんなものだったんですか?

「アクアポリスへ向かう入館者が乗るエスカレーターの周囲に映し出される海中映像の演出です」

当時の公式プログラムにも載っています。「マリノラマ」という名前で沖縄の海中散歩が疑似体験できるアトラクションだったようですね。

「そうなんですが、残念なことに予算がほとんど付かなかったようで使えたのは一億円程度だったといいます。アクアポリス全体の1パーセント以下ですよね。しかも数千万円かけて制作した大ダコの装置はうまく動かず単なるオブジェになってしまったりして、手塚先生がイメージされたものの何分の一も実現できなかったんじゃないでしょうか」

そうだったんですね。手塚先生は本当はどんな夢のあるアトラクションを構想していたんでしょうか。

「じつはそのヒントとなるイラストがあるんです。手塚先生が1972年8月に全日空の機内誌に発表した『オキナワ─

おお、この絵ですか! まさにぼくらアトム世代がイメージする海洋都市というのはこれですよね。あの要塞みたいなごっついアクアポリスじゃなくて。

「前回も少し話しましたが、手塚先生が沖縄海洋博のプロデューサーに正式就任したのは1973年ですが、私の推論ではこのイラストを描いた1972年の夏前にはすでに非公式な打診を受けて沖縄を訪れていたのではないかと思っているんです」

それで手塚先生はさっそく沖縄の海洋都市のイメージを絵にされたんですね。そして前回紹介した、沖縄を舞台とした短編『イエロー・ダスト』を描いたと。

「そういうことです。手塚先生はアクアポリスのプロデュースでは残念ながらその才能を存分に発揮することはできませんでしたが、手塚治虫を沖縄と出会わせたという意味で、手塚先生がこの仕事をやられたことには大きな意味があったと私は思っています」

なるほど! そのあたりは後ほど詳しくうかがいます!!

海洋博公園。開園時間10-2月 8:00-19:00、3-9月 8:00-20:30。休館日12月第1水曜日とその翌日。公園自体の入園料は無料ですが、熱帯ドリームセンター、海洋文化館、沖縄美ら海水族館などはそれぞれ別途入館料が必要で開館時間もまちまちですので事前に確認してください。問い合せ:海洋博公園管理センター 0980-48-2741

◎巨大海上都市アクアポリスのその後

海洋博公園の中にある海洋文化館。受け付けのお姉さんによれば海洋博当時の建物はここ海洋文化館だけだということだ。館内には海洋博に展示されたタヒチのカヌーも展示されている。開館時間 10-2月 8:30-17:30、3-9月 8:30-19:00、入館料大人(高校生以上)170円、小人(小・中学生)50円。休館日12月第1水曜日とその翌日。問い合せ:海洋博公園管理センター 0980-48-2741

沖縄海洋博は1976年1月に閉幕。翌1977年8月にその跡地にオープンしたのが国営の海洋博公園である。

駐車場に車を止めて公園へ入る。駐車場は八割方埋まっていてお客さんもけっこう来ているようだが、何しろ広大なので写真を撮っても人はまばらにしか写らない。

案内所があったので、海洋博当時の建物などが残っていないか聞いてみたところ、唯一、海洋文化館は当時のままの建物だというが、それ以外に当時の施設は何も残っていないという。

本浜先生、アクアポリスももうないんですよね。

「アクアポリスは海洋博の開催期間中に約203万4000人が入館したもっとも人気のあった施設でした。しかし閉会後は使い道が見つからないままずっと海上に係留されていましてね。

その後那覇市が観光用に購入を検討した時期もあったんですが、採算が合わないということで結局断念をしました。そして最後は2000年にスクラップにして廃材利用するというアメリカの企業に1,400万円で売られて中国へ運ばれたんです」

祭りの後の寂しさを感じるお話です。

◎アクアポリスの縮小版を発見!?

このアクアポリスが係留されていたのは会場の南寄りにある「夕陽の広場」の沖合だった。夕陽の広場の名前はそのまま残されているが、丘の上に立って見渡してみても、目の前には青い海が広がっているだけで、当時の名残は何もない。

残念に思いながら視線を落とすと、遠くにアクアポリスっぽい形をした施設が見えた。何だろうと近づいてみると、それは「アクアタウン」という名称のジャングルジム的な児童遊具だった。実物の50分の1くらいの大きさだろうか、けっこう細部まで凝って作られていてシルエットはまさにアクアポリスそのものだ。

子どもなら興奮して遊びそうな場所だけど、暑いので遊んでいる子はひとりもいない。というか周りに子どもどころか人っ子一人いない! 警備員さんがたったひとり手持ちぶさたな感じで遊具の周辺を警備していました。

海洋博開催直前の昭和50年6月に講談社から発売された沖縄海洋博公式ガイドブック。そのアクアポリスのページには、手塚先生がプロデュースしたという「マリノラマ」のイメージ図が掲載されている(右上のイラスト)。だが残念ながら記事には手塚先生の名前はひとことも書かれていない

近づいてみると「アクアタウン」というかなり大きな児童向けの遊具だった。それにしてもアクアポリスにそっくり。内部はジャングルジムのようになっていて、子どもが中を縦横に歩いて遊ぶことができる。四角い屋根の1辺の長さはおよそ14〜15mくらい。実物の約50分の1といったところか?

◎沖縄を象徴する姉弟の物語

車に戻ったぼくはいま来た道を引き返し、いよいよ今回の沖縄さんぽ最後の目的地である那覇市の首里城公園へと向かう。

首里城公園でぜひ見たいのは沖縄のシンボル「守礼門」だ。

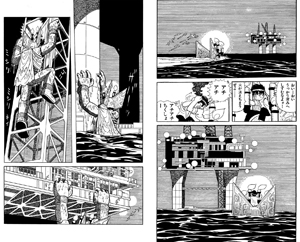

ファーストカットがこの守礼門から始まる手塚マンガがある。雑誌『週刊少年チャンピオン』1973年9月17日号に発表された読み切り作品『海の姉弟(きょうだい)』である。

主人公は沖縄の海でオニヒトデを採ってひっそりと暮らす比佐子と良平のふたりの姉弟。ふたりは日本人の母が戦後、沖縄に駐留してきた米兵に暴行されて生まれたハーフという設定である。しかもそれぞれ父親が違う異父姉弟なのだ。

本浜先生、この作品はいきなり重い設定から話が始まりますね。

「はい。物語の中にふたりの年齢は出てきませんが、そろそろ結婚を考える年頃の姉は22〜23歳くらい、思春期の弟は15歳くらいでしょうか。この作品が発表されたのが1973年ですから、姉弟の設定に無理はありません。むしろ戦後沖縄のリアリティーを取り込んで造形されたものと言っていいでしょう。

しかもふたりの母親は、太平洋戦争中の沖縄戦で上陸してきた米兵に村の場所を教え、そのせいで多くの村人が犠牲になったとして戦後は村八分にされていました」

◎手塚先生の沖縄への関心が再燃!!

沖縄海洋博も話題に出てきますね。本土からやってきた姉の婚約者が大企業の社長で、彼が沖縄へ来た目的は海洋博を当て込んで海を埋め立て、そこにリゾートホテルを建設することだったという話で……。

「そうなんです。まさに戦中から戦後にかけて沖縄が歩んできた歴史と1973年当時の沖縄をそのまま描いた内容になっているんですね。

沖縄さんぽの前編で『どんぐり行進曲』(1959年)という作品を紹介しましたが、手塚先生は恐らく1950年代後半ごろから沖縄への関心が芽生えたのだと思います。その後、その回路はしばらく閉じていましたが、沖縄海洋博をきっかけに再びその回路が開き、結実したひとつがこの作品『海の姉弟』だったのではないでしょうか」

本浜先生のおっしゃる通り、そう考えるとしっくり来ますね。手塚先生は沖縄海洋博という“お祭り”に関わっても、そこに潜むマイナスの面や歴史の影というものもしっかりと見詰めていたということが、このマンガを読むとよく分かります。

「実際に海洋博も、当初は沖縄の経済的な自立の起爆剤として大いに期待されたんですが、道路などのインフラ整備は整ったものの、乱開発や閉幕後の不況、大型倒産などで期待は大きく外れてしまいました」

先ほどお聞きしたアクアポリスのその後の運命が、いみじくもそれを象徴していますね。

姉は本土から来たフィアンセの男がじつは海を壊しに来たのだと知り、それを阻止しようとするのだが……

◎首里城の片隅でひっそりと歴史を伝える戦争遺跡

観光客で賑わう首里城にはもうひとつ、手塚スポットではないが、ぜひ立ち寄りたい場所があった。守礼門をくぐったら首里城へは向かわず、その左側にある石段を降りてゆく。すると舗道の片隅に色あせた古い案内板がひっそりと立っている。看板には「第32軍司令部壕」とある。

沖縄さんぽ前編では豊見城岳陵に残る旧海軍司令部壕を歩いたが、ここ首里城の地下にも旧陸軍の司令部壕があった。

地下壕の掘削が始まったのは1944年12月。空襲が激しくなった1945年3月には旧陸軍の第32軍司令部がここへ移転してきた。総延長1,000数百mほどの地下壕に一時は1000人以上の将兵や軍属、学徒たちが雑居していたという。しかし2ヵ月後の5月22日、司令部は撤退を決め、壕の主要部分と坑口は破壊された。軍民混在の逃避行は苛烈を極め、多くの将兵と住民が命を落したという。それから70年、壕はさらに崩壊が進んでおり中に立ち入ることはできない。

2000年12月「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録された9つの史跡の中でももっとも有名な首里城ですが、その地下には太平洋戦争が遺した悲しい負の遺産があることをぼくらは忘れてはいけませんね。

◎手塚治虫が沖縄で見出したテーマとは

本浜先生、いよいよ沖縄さんぽもここ首里城でゴールとなりますが、『海の姉弟』を発表して以後、手塚先生は沖縄をどう描いてきたんでしょうか。

「注目すべきは『ブラック・ジャック』で描かれた沖縄を舞台とした3つのエピソードですね。『ブラック・ジャック』では前回も紹介した第81話『宝島』のほかに、第131話『青い恐怖』、そして最終話となった第241話『オペの順番』でも沖縄が舞台として描かれています。

そしてこの3つのエピソードに共通しているのはかけがえのない自然というものがテーマになっているということなんです。手塚先生にとって反戦と地球環境の保護は生涯にわたる作品のテーマでした。そうした中で1970年代に海洋博に関わったことで手塚先生は沖縄の戦争の歴史と今、そしてあふれんばかりの自然に出会ったんですね。それで沖縄に自身のテーマを託そうと考えてこの3つのエピソードを描いたのではないかと思うんです」

確かに『ブラック・ジャック』は最初は短期連載で始まったためにこまかい設定は考えていなかったと手塚先生は語っています。

ところが人気が出て連載が長期化すると、BJは稼いだお金をいったい何に使っているのか、当然読者も気になってきます。それに対する答えが第81話『宝島』だったんですよね。BJは沖縄の自然を買っていたと! このお話のラストシーンでのBJの叫びは心に刺さります。

そして『青い恐怖』ではその沖縄の海でたくましく生きる漁師の父と息子の姿を描きました。最終話でふたたび沖縄の海を描いたのも本浜先生がおっしゃるように象徴的なことだったと思います。

『ブラック・ジャック』「宝島」(1975年)より。BJの隠し財産が眠っていると思い込んだ悪党たちがBJを拷問し自白させた場所。そこは沖縄の孤島だった。だがそこに財産などはなく沖縄流のお墓・亀甲墓がひっそりとあるだけだった……というのは前回紹介しましたね

『ブラック・ジャック』「青い恐怖」(1976年)より。BJの所有する島で漁師を営む父と息子。その息子が岩場で巨大なシャコ貝に足をはさまれてしまった。やがて潮が満ちてきてピンチに……!! 青い海は決して美しいだけではないという大自然の力を描いたお話だ

『ブラック・ジャック』「オペの順番」(1983年)より。西表島から帰る船の中で、イリオモテヤマネコ、赤ん坊、代議士のふたりと1匹が同時に手術が必要な状況が起こった。そこでBJが決断したオペの順番は……!?

◎沖縄さんぽで感じた手塚先生の思い

「黒沢さんは今回、手塚先生の足跡をたどって沖縄を歩いてみてどう感じられましたか?」

沖縄には基地問題もあり、いまだに戦争が終わっていないということ、それからあの悲惨な戦争を決して忘れない、二度と起こしてはいけないと考える人たちが今もたくさんいるということですね。

その一方でひとたび沖縄の海や自然に目を向けると、それらはどこまでも美しくやさしく静かなんですね。70年前にここが悲惨な戦場になったなんてまるで信じられませんでした。

だけど大阪で空襲を経験された手塚先生にとっては、その両方がぴったりと結びついたんでしょう。透き通るような沖縄の海を眺めながら、この自然を壊してはいけない、戦争なんて二度と起こしてはいけない。手塚先生はきっとそんな思いを心に刻んで、沖縄を舞台とした作品群を描いたのだと思います。

◎ブラック・ジャックは沖縄から旅立った!!

それでは最後に、本浜先生の著書から手塚先生と沖縄との関係を語った文章を引用させていただいて、沖縄さんぽを締めくくりたいと思います。

本浜先生は、手塚治虫が最初の単行本『新寶島』など初期作品のころから“島”に対して憧れを持ち、そこに冒険心や夢を託してきたということを語り、それに続けてこのように書かれています。

「手塚は、そして手塚マンガは、戦後という時代空間と不可分である。その時代を、マンガとともに手塚は生き抜いた。(中略)。『戦争で生き残った』手塚が、戦争の傷跡がまだ生々しく残っていた一九七二年頃の沖縄に、海洋博を通して関わったのは、紛れもない『出来事』だったのである。

『沖縄』経験以後の手塚マンガでは、『物語』を産み出す装置としての『島』は、もはや実体化した『島』のリアリティーの後ろに追いやられたのではないか。そして実体化した『島』と『海』とともに、新たなイメージを膨らませていく。『海の姉弟』の後に連載を開始する、医者にならなかった手塚の“分身”が主人公の『ブラック・ジャック』シリーズで、手塚マンガは、新たに息吹いたのである。」(本浜秀彦著『手塚治虫のオキナワ』より)。

本浜先生、3回にわたって研究者ならではの的確な解説をありがとうございました。

また3泊4日の沖縄さんぽにおつきあいくださった読者の皆さんもお疲れさまでした。では那覇空港で現地解散といたします。次回の虫さんぽにもよろしくおつきあいください。解散っ!!

(今回の虫さんぽ、5時間23分、2327歩)

今回のおまけその1。左は『ゴブリン公爵』にチラッとだけ出てくる沖縄(の小島)の風景。右は本部町近くの今帰仁村の並木道だ。道の雰囲気がとても良く似てるでしょ

今回のおまけその2。こちらも『ゴブリン公爵』に登場する海底油田の掘削プラットフォーム。しかし沖縄海洋博のアクアポリスを先に見ていると、どう見てもアクアポリスにしか見えません

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件