手塚治虫のマンガは“萌えマンガ”の元祖だと言われることがよくある。ジッサイ手塚作品には初期作品のころから、今でいう“萌え〜”的な要素が満載だった。だけど一方で「ソレって後から言われてるだけで手塚自身はそんなこと、当時はまったく意識してなかったんじゃないの?」とも言われる。そりゃそうだ。しかしそんな中で、手塚が意図的に“萌え〜”を狙って描いた異色の作品があったのをご存知だろうか。その作品が登場したのは1980年代初め、時代はラブコメとロリコンマンガが少年雑誌を席巻していたころのことだ。今回は、そんな手塚の幻の(でもないが)“萌え〜”マンガ誕生の時代を振り返ろう!

◎“萌え”とは何か!?

高橋留美子の『うる星やつら』は、雑誌『週刊少年サンデー』に1978年から87年まで連載。当初は不定期連載だったが、やがてレギュラーになった。81年にはテレビアニメ化され、さらに人気が爆発した。女性作家ながら男性の“萌え”るツボを的確におさえた高橋留美子の表現力は素晴らしく、主人公ラムちゃんの虎縞ビキニの水着はサンデー読者を魅了した。そして当時、こちらも人気を高めつつあったコミケ(コミックマーケット)ではさまざまなラムちゃんのコスプレが登場。後のコスプレブームのハシリともなった

マンガやアニメのキャラクターの魅力を言い表す言葉として“萌え”という言葉が、使われ出したのは、ぼくの印象では1990年代の半ばごろからだろうか。

それが2000年代に入るころから、インターネットの爆発的な普及とともに、一気に拡散し一般化していった。

では“萌え”とは何か。ひとことで言い表すのは難しいけど、あえて説明するとこんな感じだろうか。

アニメやマンガのキャラクターの性的な魅力に対して言う言葉が“萌え”である。しかし過剰なセクシーさは萌えとは言わない。

幼い子どもや小動物を愛でる感情に近いといえばそうだけど、単にかわいいだけなのも萌えではない。

風に揺れるポニーテールや、ハイソックスとミニスカートのスキマからチラ見えする太ももなど、特定の部分に魅力を感じるフェティッシュな感情も萌えという。

要するに“萌え”というのは外的なものではなく、受け止める側の心が、まるで春の若葉が芽吹くような心ときめく感情のことを指した主観的なものなのである。

◎手塚マンガは“萌え”マンガの元祖!?

そして、この“萌え”という言葉が広まってゆく中で、にわかに注目されたのが手塚治虫のマンガだった。

手塚マンガに出てくる純粋で無垢で中性的な少年少女たち。それらがまさに“萌え”なのではないか、手塚こそは“萌え”の元祖だったのではないかというのである。

そんな当の手塚は、かつては女性を色っぽく描くのが下手だと言われ、手塚自身もそれをコンプレックスにしていた。

手塚のあの丸っこい線のペンタッチでは、女性をどんなにセクシーに描こうとしても、どうしても幼児体型になってしまうという。

ところが、その丸っこい線の絵を今の“萌え”の基準に照らしてみると、絶妙に抑制されたエロチシズムが、まさに現代の“萌え”そのものなのである!

◎黒沢的萌えマンガ紹介

ここで参考資料として、ぼく的に“萌え”る手塚マンガのカットを並べてみたので、それがどんなものかをご覧いただきたい。

『エンゼルの丘』の悲しい運命を背負った人魚姫・ルーナ姫の姿、アトムの妹・ウランちゃんの天然なキュートさ、そしてその直系とも言えるピノコの純粋な可憐さなどなど。

ただしこれらは今も言ったように、手塚自身が“萌え”を意識していたわけではもちろんない。

ところが! そんな手塚マンガの中にたった1作品だけ、まだ言葉もなかった“萌え”を意識して描いた作品があった!?

それはいったいどんな作品なのか。そしてその作品はどういう経緯で誕生したのか。今回は、そんなあの日あの時を振り返ります。

◎日々移り変わってゆく人気マンガ

柳沢きみおが1977年に『週刊少年キング』に連載した作品『すくらんぶるエッグ』。静かな生活がしたいと言って実家の隣のアパートでひとり暮らしを始めた高校生の少年・あゆむ。だけどその生活はさまざまな友人や女の子によってかき乱されていくのだった。後の『翔んだカップル』よりもギャグ色が強いが、その原点となるシチュエーションはすべてここにあった

1970年代半ば、手塚治虫は長いスランプから抜け出し、『ブラック・ジャック』と『三つ目がとおる』でふたたび少年マンガの頂点に返り咲いた。

だけど少年マンガ雑誌は内容も読者もず〜っと同じワケではない。読者は成長し、世代交代をくりかえして日々移り変わっていくのだ。それに何か1本ヒット作が出れば、マンガ界全体がなだれをうったように、そっちの方向へ引っぱられていく。

この時代もまさにそうだった。少年マンガの世界には新しいふたつのムーブメントが生まれようとしていたのだ。

◎ラブコメとロリコンマンガブーム

そのひとつが男女の恋愛のドキドキを、ギャグをまじえながら軽いタッチで描いた恋愛コメディ=いわゆる“ラブコメ”であり、もうひとつの流行は、少女のあどけない魅力をセクシーに描いた“ロリコンマンガ”だった。

ラブコメの元祖ともいえるふたつの大ヒットマンガの連載が始まったのは、まさに手塚の『ブラック・ジャック』と『三つ目がとおる』の連載が終わった1978年のことだ。その作品とは柳沢きみおの『翔んだカップル』と高橋留美子の『うる星やつら』である。

ここから始まったラブコメの流れは、やがて80年代に入るとさらに拡大し、テレビアニメをも巻き込んで巨大なラブコメブームを形作っていくことになるのだ。

◎ロリコンは文化だった!?

ロリコンマンガブーム全盛の中、吾妻ひでおが1980年に光文社の雑誌に連載した作品『ななこSOS』。超能力を持った少女が活躍するSFギャグマンガだが、魅力は何といっても天然キャラクターのななこにあった。裾の長いセーラー服もリアリティがあってよい。1983年にはテレビアニメとなり、大きいお友だちによるファンクラブも誕生し、大いに盛り上がった

またそれと同じころに始まったのがロリコンマンガブームである。これはラブコメと似てるようでいてちょっと(かなり?)雰囲気が違っていて、男女の恋愛というよりも、幼い少女の愛らしさやエロチシズムに焦点を当てた作品が主だった。

こちらは吾妻ひでおの美少女マンガあたりがその始まりだろうか。こちらもやがて魔法少女もののテレビアニメ人気などとともに大きなマーケットを築いていくことになる。

ここで誤解のないように言っておくと、ここでいう少年誌のロリコンマンガというのは、いまの大人が想像するようなエログロだったり鬼畜だったりするアダルトなロリコンマンガとはかなり違ったものである。

それに今じゃ信じられないかもしれないが、この時代はプラトニックな少女愛というのは知的な大人の“文化”のひとつと見なされていたのだ。

評論家が少女愛について語ったり、劇作家やミュージシャンがロリータをリスペクトした作品を発表するなど、ロリコンはサブカルチャーの一ジャンルとして完全に認知されていた。

◎手塚が打ち出した決定打!

『プライム・ローズ』の連載第1回目が掲載された『週刊少年チャンピオン』1982年7月9日号の表紙。この表紙絵ももちろん描き下ろしである!『プライム・ローズ』は講談社版全集では第348巻から全4巻で収録されている

こうして少年マンガ誌が大きく変貌をとげようとする中で、手塚はふたたび道に迷いかけていた。

『三つ目がとおる』の後に『少年マガジン』に連載した『未来人カオス』も、『ブラック・ジャック』に次いで『少年チャンピオン』に連載した『ドン・ドラキュラ』も、正直、大きな話題とはならないまま連載を終えた。

しか〜〜〜し! ここであきらめてしまわないのが努力の大天才、手塚治虫である!!

手塚は新しいマンガの潮流が生まれると、いつも自分からあえて相手側の土俵へ飛び込んでいき、そこで真っ向勝負を挑んできた。1960年代の劇画ブームのときも、1970年代のハレンチマンガブームのときもそうだった。

そして今回のラブコメ&ロリコンブームに対しても、手塚は真っ向勝負を挑んだのである。それが少女戦士を主人公としたSFファンタジー『プライム・ローズ』だった。

◎荒涼とした大地が舞台のファンタジー

『プライム・ローズ』は、『七色いんこ』の連載が終わったおよそ2ヵ月後の『週刊少年チャンピオン』1982年7月9日号から連載が始まった。

物語は、いつの時代ともどこの世界ともわからない荒涼とした大地から始まる。その荒れ地にはふたつの国家が存在していた。独裁軍事国家グロマン国と、それに支配されている小国ククリット国だ。

このふたつの国の間で続いた長い長い戦争が終わったとき、両国はお互いの平和を担保するための人質として、それぞれが幼い王子と王女を相手国に差し出した。

主人公のエミヤ・タチは、この人質交換によってグロマン国からククリット国へと送られた王女だった。それから16年の歳月が過ぎた。エミヤはククリット国の貴族の家庭でわがまま放題に育てられ、美しくもやんちゃな少女になっていた。

◎美少女戦士の衣装にドキッ!

『プライム・ローズ』のヒロイン・エミヤは、まさしく手塚治虫の好むオテンバでハネっ返りな性格の美少女であり、手塚流美少女キャラの正統を継ぐキャラクターといっていい。

ただし過去の手塚マンガの少女キャラと大きく違うのは、エミヤがかなり恋多き女であることだ。エミヤは彼女の前に次つぎと現れるイケメン青年に片っ端から恋をしてしまう。

また彼女は年齢のわりには恥じらいがあまりないらしく、やたらと人前で裸になるシーンが登場するのも驚きだった。

そもそも彼女が女戦士として戦うときのコスチュームなんてほとんど裸同然で、「この格好で剣を持って暴れたらココとかアソコとかいろいろ見えちゃうだろ!」と、想わずツッコミを入れたくなるほどのかなりアブナい衣装なのだった。

◎『プライム・ローズ』担当編集者に聞く!

ここで今回のゲストをお招きしよう。『プライム・ローズ』の連載スタート時に『週刊少年チャンピオン』で手塚番(手塚治虫の担当編集者)をされていた伊藤嘉彦さんである。

伊藤さんは1979年に『チャンピオン』編集部の手塚番(手塚治虫の担当編集者)となり、最初に担当されたのが連載終了後に読み切りシリーズとして不定期掲載されていたころの『ブラック・ジャック』だった(※)。

※このころのお話は、伊藤さんがキャラクターとして登場するマンガ『ブラック・ジャック創作秘話』に詳しく描かれています。

その後伊藤さんは『ドン・ドラキュラ』(1979年)、『七色いんこ』(1981〜82年)と続けて担当し、『プライム・ローズ』(1982〜83年)の途中まで、およそ4年間にわたって手塚番をつとめられた。そして現在は、株式会社幻冬舎コミックスの代表取締役社長をされている。

◎手塚は最初から「コレ」と決めていた!

伊藤さん、さっそくですが『プライム・ローズ』はどんな経緯で生まれた作品だったんですか?

「そうですね、手塚先生はよく新しい連載を起こされるときには、編集者に事前にいくつかの候補を示して、どれがいいか意見を求めると言いますよね。

実際、わたしの場合も『七色いんこ』の連載を始める前には、先生がわたしに3つのアイデアを提示してくださって、どれがいいか意見を求められたんです。そのうちのひとつが『七色いんこ』で、ふたつめは後の『ミッドナイト』(1986〜87年)の原型となった『ドライブラー』というお話でした。あとのひとつは何だったか忘れましたけど、とにかく3つのアイデアをお話しくださったんです。

ところが『プライム・ローズ』のときはそれとはまったく違っていました」

どう違っていたんですか!?

「手塚先生からは事前の相談はありませんで、『伊藤氏、次はこれでやりたいんです』と最初から決め打ちでおっしゃってこられたんですよ」

◎SFではなくファンタジーを!

やっぱりそうでしたか! 手塚先生としては、そうとう自分の中で練った企画だったということですね。だけどここでファンタジーをもってきたのはどういう理由だったんでしょう?

「手塚先生は最初はSFがやりたかったんです。しかし当時、新しく編集長になった阿久津(邦彦)氏はSFには否定的でしてね、SFマンガは売れないからだめだと。それでSF色を薄めて剣と魔法の世界の要素を取り入れた、いわゆる“ヒロイックファンタジー”になったんだと思います。

もっとも当時はヒロイックファンタジーなんていう言葉も一般的じゃなくて、普通の人はほとんど使っていなかったんじゃないでしょうか。

だから手塚先生は、この作品の世界観を“『フリントストーン』みたいな世界”という言い方をされていましたね」

『フリントストーン』というのは、アメリカのハンナ・バーベラ・プロが製作したテレビアニメーションですね。

「そうです。原始時代なのに石でできたテレビや自動車があったりするというおかしな世界のお話ですね。『フリントストーン』はコメディですけれども、手塚先生はああいった時代考証の混乱した不思議な世界をイメージされていたのでしょう」

◎魅力的な連載第1回のトビラ絵!

実際に上がった原稿をみて伊藤さんはどう思われましたか?

「それはもう連載第1回目のトビラ絵を見て、手塚先生、今回はかなり力が入っているな、と感じました。古代遺跡のような建造物をバックに、いかにもヒロインというコスチュームを着た美少女がスックと立っている。ものすごく魅力的な構図ですね。これからどんな物語が始まるんだろうという期待感がこの1枚の絵に込められている感じがして、今でも大好きな絵です」

確かにこのトビラ絵には「これでどうだ!」みたいな手塚先生の“気合い”が感じられますね。それにこのコスチュームの見えそうで見えないアブナイ感じがたまりません(笑)。

「このころは少年雑誌でもかわいい女の子が主人公のマンガがたくさん出て大ヒットしていましたから。手塚先生はそうした当時の人気マンガをそうとう研究されていたはずです」

伊藤さんありがとうございます。伊藤さんにはまた後ほどご登場願いたいと思います。

『プライム・ローズ』が連載中だったころの『チャンピオン』の表紙を3号連続で並べてみた。それぞれメインとなっている絵は、左から佐藤宏之の『気分はグルーピー』、石井いさみの『750ライダー』、小山田いくの『ぶるうピーター』。このころの少年誌のトレンドがひと目で分かりますね

◎主人公エミヤの大胆表現にドキドキ!

さて、こうして『プライム・ローズ』の連載は始まった。

この作品のストーリーだけじゃないもうひとつの見所は、前にも書いたようにヒロインのエミヤのセクシーな描写の数々だった。

例えばエミヤがコロニーと呼ばれるグロマン国の犯罪者収容施設への潜入を試みる場面。地面にはいつくばるエミヤの後ろ姿をとらえたカットでは、彼女のTバックのお尻がドーンとアップでとらえられていたり。

それに続く次号では、コロニーに潜入したエミヤが、グロマン国のピラール殿下に見つかってしまい、その場で服を脱げと命じられるなど。

手塚マンガとしては過激なこれらのシーンからは、当時のラブコメやロリコンマンガに対するむき出しの対抗心がヒシヒシと感じられる。

◎ブームに対する対抗心が上滑り!?

しかしこうして流行に対する対抗心が先走って描かれた手塚作品は、往々にして異端の作品となってしまう。感情が先走り、ストーリーに一貫性がなくなり、主人公の突飛な行動ばかりが目立つようになる。

当然、その時代にはあまり評価されず、手塚自身も気に入らず、なかなか単行本化されなかったりして、半ばお蔵入りとなってしまうのだ。

それで思い出すのが、手塚が1970年に『少年チャンピオン』に発表した『やけっぱちのマリア』である。この作品は少年マンガなのに、そのヒロインはは何とアダルト人形に宿った幽霊の少女というカゲキなものだった。

これは、このころ永井豪の『ハレンチ学園』から始まったハレンチマンガブームがあり、手塚がそれに対抗して描いたのがこの作品だったのだ。

この当時のあの日あの時については、第11回「ハレンチマンガ旋風の中で」に書いているので、ぜひそちらも参照していただきたい。

◎後から読み返してみて知る面白さ!

『やけっぱちのマリア』講談社版全集の表紙。『ハレンチ学園』から始まったハレンチマンガブームの中で、手塚治虫がそれに対抗して1970年に『週刊少年チャンピオン』に連載した作品だ。主人公のバンカラ少年が恋したのは何とダッチワイフに宿った女の幽霊だった! 手塚自らが「やけっぱちになって描いた」と言っているハチャメチャな作品だが、これもまた今読むと実に“萌え”るお話である。講談社版全集では第268巻と269巻の全2巻に収録

そして『プライム・ローズ』もまた『やけっぱちのマリア』と同様、キワモノ的作品になろうとしていた。ぼくも連載当時は、エッチシーンはともかくとして(笑)、正直なところ物語にはあまり感情移入ができなかった。

ところが手塚マンガの不思議なところは、時代を経て読み返すと当時は失敗作だと思っていた作品も、まったく新しい輝きを放って見えることだ。

『やけっぱちのマリア』も、手塚自身の思い入れは低かったようだけど、ぼくも含めてファンは多く、何と2012年12月にはNHK-FMラジオでラジオドラマとなって放送されるなど再評価の動きもある。

そして今回ひさびさに『プライム・ローズ』を読み返してみたところ、このストーリーの面白さと奥深さに、ぼくはあらためて衝撃を受けたのだ。

◎プライム・ローズには先輩がいた!?

新しい発見もあった。それは手塚がデビュー間もない昭和24年に発表した『奇蹟の森のものがたり』というマンガとの共通項だ。この作品も剣と魔法の世界を舞台として、国同士の争いに巻き込まれたお姫さまの運命を描いたファンタジーだった。そしてそのお姫さまの名前が、ブライア・ローズ姫というのだ。プライム・ローズとは2文字違いの名前である。

果たしてこれは偶然か!? ぼくはそうではないと考える。

というのも、手塚は新たなジャンルの作品に挑戦するとき、自分が過去に描いた旧作のテーマやモチーフを引用することが間々あるからだ。

例えば以前このコラムで紹介した『ジャングル大帝』と、それ以前に描いた『ターザンの秘密基地』との関係などはまさにそうだった(あの日あの時 第15回)。

手塚初期のファンタジー作品『奇蹟の森のものがたり』(1949年、東光堂刊)表紙(左)と、ブライア・ローズ姫の初登場シーン。ここに紹介したページでは「ブライヤ」となっているが章見出しでは「ブライア」と書かれており、後の単行本では「ブライア」に統一されている。※画像は復刻版。講談社版全集では第323巻『森の四剣士』に収録

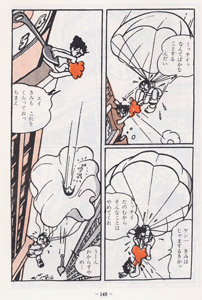

◎名作『メトロポリス』との共通項!

手塚の初期SF3部作のひとつ『メトロポリス<大都会>』(1949年、育英出版刊)より、少女姿のミッチイがケン一と空中で格闘を演じる場面。ミッチイは男女どちらにでもなれるロボットという設定だった。※画像は復刻版。講談社版全集では第44巻に収録

しかもこの『奇蹟の森のものがたり』でブライア・ローズ姫を演じているのは、同じ昭和24年に発表された手塚の初期SFの代表作である『メトロポリス<大都会>』の主人公ミッチイだったのだ。

ミッチイといえば、手塚の得意とする中性的な美少女・美少年の元祖ともいえるキャラクターである。

そのつもりで今度は『メトロポリス<大都会>』を読み返してみたら、そこには『プライム・ローズ』でエミヤが剣の修行に明けくれた足形の岩山とそっくりな、足形の無人島が出てくるではないか! これも偶然か!?

まあ、ここであんまり強引な私論を展開してもしょうがないので、ここは素材を提供するだけにして、この先は皆さんの解釈におまかせいたしましょう。興味のある方はぜひ読みくらべてみてください。

左は『メトロポリス<大都会>』より、遭難したケン一やノタアリンらが長靴形をした島へ漂着したシーン。そして右は『プライム・ローズ』より、エミヤが謎の老人とともに剣の修行に明けくれた荒れ地の風景。この時をへだてた2つの作品で足のモチーフが共通していることに何か意味はあるのだろうか!?

◎手塚治虫のひとり悩む姿を目撃

『鉄腕アトム』「地上最大のロボットの巻」より。アトムが天馬博士から100万馬力への改造手術を受けているときに、ウランが誤って電撃ショックを受けて、真っ裸になってしまう場面。当時、このシーンを見るたびにイケナイ気持ちになったのを覚えている。講談社版全集では第233巻『鉄腕アトム』第13巻に収録

ここでふたたび伊藤さんにお話をうかがおう。伊藤さん、いまあらためて『プライム・ローズ』の時代を振り返ってみていかがですか?

「そうですね、ファンの方がこうやってこの作品をあらためて評価してくださるのは、もちろんうれしいですが、編集担当としては、当時はやはり辛かった記憶しかないですね。手塚先生が苦しんでいらっしゃるのが分かりましたから。

何しろ新しく出てくる若いマンガ家はみんな自分の描きたいものを描きたいように描いていればいいわけです。そしてその中でヒットしたものが大きなブームを生んでいくんですからね。

ところが手塚先生が後からその世界で勝負をするとしたら、先生はマーケティングをせざるを得ないわけですよ。このマンガの魅力がどこにあるのか、読者は何を求めているのかといったことですね。

わたしはそれで、手塚先生が当時ひとりで悩んでいらっしゃる姿を目撃したことがあります」

いったいどんな姿なんですか?

◎手塚先生が深夜の仕事場で……

「手塚プロには出版社から最新の雑誌が毎週送られてきますので、それが仕事場にたくさん置かれていたんです。

ある日、わたしは夜中に、手塚先生がその仕事場にポツンと立って、最新の少年雑誌をむさぼるように読んでいるのを見たんです。それがものすごい真剣な表情で、声もかけられない感じでした。

手塚先生はそうやって若い人の描く最新のマンガを読んでは、自分のマンガとどこが違うのか、自分のマンガは時代遅れになっていないか、そんなことにいつも悩んでおられたんじゃないでしょうか。

わたしなどは、手塚先生は大御所なんだから、若い人の流行なんて気にしないで自分の描きたいものを描けばいいのに、と思ってしまいますが、そうなさらないところが手塚先生なんですね」

んー、常に時代のトップであり続けたいと願っていた天才の孤独を垣間見るようなお話ですね。

◎エミヤの裸を描いてもいいですか?

手塚治虫原作のテレビアニメ『ふしぎなメルモ』の絵本(1978年、オハヨー出版刊)。テレビアニメは1971年から1972年にかけて放送。原作は手塚が『小学一年生』に連載した幼児向けマンガだったが、手塚はそれを性教育アニメとして大胆にアレンジ。『やけっぱちのマリア』と同じくハレンチマンガブームにモロにぶつけた作品だった。魔法のキャンディを食べて大人になったり子どもに戻ったりする主人公メルモにドキドキ

「それから話しているうちに、もうひとつ思い出しました。手塚先生が執筆されている途中で、何度かわたしにこんなことを聞いてこられたんです。「ここでエミヤの裸を描いてもいいですか?」とか、「このふたりが顔を見合わせるシーンで、目線の行方を示す点々を描いてもいいですか?」とかですね。

それまでの作品では、そんな細かい点について聞かれることはまずありませんでしたから、そうした点でも『プライム・ローズ』では常に「これでいいのか、外してはいないか」を確かめながら描いておられたということでしょう」

◎空前のSF映画ブームの中で

さらに伊藤さんのお話は続きます。

「あの時代、手塚先生にとって厳しかったのは、マンガだけでなく映画も革命の時代だったことです。

当時はジョージ・ルーカスとかスティーブン・スピルバーグが斬新なSF映画をどんどん発表して、ものすごい特撮で迫力ある映像を見せていた時代でした。

そんな中でマンガは相変わらず平面に印刷された白黒の動かない絵ですから。手塚先生の得意とするSFでは、いくらがんばっても大迫力の映画にはとてもかなわないわけです。

だから本来ならば、ファンタジーで勝負をすると決めたら、それから半年とか1年とかじっくり時間をかけて、その世界観などのグランドデザインを綿密に練らなければいけなかったんです。場合によってはSF考証とかメカデザインの専門家も入れてですね。

でも手塚先生にはそんな時間の余裕はありませんでした。思いついたらすぐに執筆に取りかからなければならなかった。今思うと、それが残念でなりませんね」

『どろろ』の連載中盤、百鬼丸がどろろの体を洗おうとして何かに気づいた場面。このマンガをここまで読んできた読者は、少年どろろが実は女の子なのではないかと薄々感じており、この場面で、ついにそれが明かされるのかと大いに期待した最高の引きだった。講談社版全集では第149巻『どろろ』第3巻に収録

◎もしも手塚がもっと若かったら……

『ブラック・ジャック』「ピノコ愛してる」より。連載時にはピノコ誕生の次のエピソードとして描かれたもの。18歳で誕生したピノコが、早くもB・Jの奥さんになると主張し、押しかけ女房よろしくやたらと世話を焼く。講談社版全集では第152巻『ブラック・ジャック』第2巻に収録

伊藤さんのおっしゃる通りですね。さらに皮肉なのは、当時のラブコメやロリコンマンガにしてもアメリカのSF映画にしても、それを作った人たちは、その多くが手塚マンガの影響を強く受けた若いクリエイターだったということですね!

「まさにそうなんです。だからこれは逆説的な言い方になりますが、もしもスピルバーグやルーカスが、手塚先生がもっと若かったころに世に出てきていたらどうだっただろうと、時どき考えるんですよ。

手塚治虫がいなければ彼らの作品も生まれなかったわけすから、そんなことはあり得ないんですけどね。

それでもあえて、もしも若いころの手塚先生がルーカスやスピルバーグの作品と出会っていたら、と考えてみるんです。

そうしたら手塚先生は、きっとそれを越えるようなすごいマンガを描いていたに違いないと、わたしは思いますよ」

うーん、それは確かにぼくも想像してみたくなります。伊藤さん、貴重なお話をありがとうございました!!

◎オタクバッシングの始まった時代

さて、こうして1980年代に盛り上がったラブコメ&ロリコンマンガブームはその後どうなったのか。実はある事件によって一気に沈静化してしまうことになる。

それは1988年から89年にかけて東京や埼玉で起きた連続幼女誘拐殺人事件だった。

この事件がマンガやアニメに与えた影響ははかりしれないものがあった。というのは、後に逮捕された当時26歳の犯人の男が、いわゆるアニメと特撮のオタクだったからだ。

男が逮捕されたのは89年7月、手塚治虫が亡くなっておよそ半年後のことだ。そのときマスコミが公開した男の部屋の写真に人びとは驚愕した。部屋中がマンガとビデオで埋めつくされていたからだ。

当時から「コレクターとしては普通の部屋」「むしろ系統だって集めていないだけにヌルい」などとも言われていたが、ものを集める習慣のない一般の人にとっては異様なものと映った。

そしてこれによってオタクとロリコンはすべて危険という偏見が広まり、オタク叩きや、ロリコンマンガ、ロリコンアニメに対する有形無形のバッシングが始まったのである。

◎今だから見える新たな魅力をぜひ!

その後、マンガの性表現は規制(自主規制も含む)を強め、特に未成年に対する性表現は今やほとんどタブーとされている。

しかし、そんな抑制された性表現の中で逆に盛り上がってきたのが今の“萌え”なのだ。

そんな今、当時は失敗作とも言われた『プライム・ローズ』を“萌え”の観点に照らしてみると、そこに描かれた性表現の抑制と解放のバランスが絶妙で実に心地がよいのである。

まだ読んだことのない方、昔読んで詳しい内容は忘れてしまったという方、ぜひ一度、手に取って読んでみてください。あなたもきっとエミヤに“萌え”ちゃいますよ!

『週刊漫画ゴラク』2012年11月16日号に掲載された永井豪の描く、手塚治虫リスペクトマンガ『どろろとえん魔くん』。手塚治虫の描いた『どろろ』から数年後という設定で、ぐっと色っぽくなったどろろが、永井豪のキャラクターであるえん魔くんと出会うというお話だ。どろろは意味なく裸にされ、意味なくえん魔くんにエッチなことまでされてしまう。手塚マンガの“萌え”の本質を理解した永井豪ならではの物語。今後の展開を期待させる場面で終わっているから、もしかしたら続編もあるかも!?

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件