手塚治虫のマンガに出てくるキャラクターは人間だけではない。中でも特に目立つのがヒトとケモノの中間的なキャラたちだ。動物型の宇宙人、悪魔の科学者によって動物に改造された犯罪者、ヒトに化ける妖怪変化などなど……。近ごろ、そんなあやかしの人獣たちが活躍するマンガやアニメが“人外もの”と呼ばれて人気らしい。だったら手塚マンガの“人外もの”も読んでみたらどうですか? ということで今回は手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーロー作品を振り返ります!!

◎足の不自由な少女の夢

『ブラック・ジャック』第5話「人間鳥」より。人力飛行コンクールの会場に突如飛来した翼を持った人間の少女。驚いてその様子を見上げているのは手塚マンガの人気キャラクターを始め、ほかのマンガ家のキャラクターの姿も見える

まずはこちらの画像をご覧いただきたい。これは『ブラック・ジャック』の連載第5話「人間鳥」から引用したものだ。人力飛行コンクールの会場に突如舞い降りた翼を持った少女。じつは彼女の翼はブラック・ジャックが与えたものだった。生まれつき足が不自由な彼女の夢をブラック・ジャックが聞き入れ手術をほどこしたのである。

足かけ10年にわたる連載の中でイルカからミイラまで様々な患者を治療してきたブラック・ジャックだが、人間に翼をくっつけてしまうというのは、かなりぶっ飛んだ発想のエピソードと言っていいだろう。

同じく『ブラック・ジャック』「人間鳥」より。生まれつき足が不自由だった彼女に手術で翼を付けたのは、何とブラック・ジャックだった。だが翼のある彼女を見世物に利用しようと企む人間が現れるなど、翼を持ったことで彼女は決して幸福にはなれなかった。そこでブラック・ジャックが決断した再手術とは……!? 画像は3点とも講談社版手塚治虫漫画全集『ブラック・ジャック』第19巻より

◎人外に萌える今どきのマンガファン

ところで最近、こうした人間以外の“何か”をメインキャラクターとした“人外もの”と呼ばれるマンガやアニメが人気となっているのをご存知だろうか。

例えば『月刊コミックガーデン』に連載されている『魔法使いの嫁』(ヤマザキコレ)はヤギのような異様な頭部を持った魔法使いが人間の少女を嫁にするというお話である。

また『ミステリマガジン』で連載中の高橋陽介のマンガはその名もズバリ『人外な彼女』という作品で、吸血少女、魔女っ子など毎回違ったタイプの人外少女が登場するお話だ。

鉄腕アトム誕生以前のドラマを描くマンガ『アトム・ザ・ビギニング』(コンセプトワークス/ゆうきまさみ、漫画/カサハラテツロー)が連載されている雑誌『月刊ヒーローズ』では、村田真哉原作、隅田かずあさ作画の『キリングバイツ』という作品が人気だ。

これは人間の頭脳と獣の牙を併せ持つという“獣人”の少女・ラーテルが活躍する物語で、獣人対獣人の激しい牙闘(キリングバイツ)が描かれる合間に、ラーテルのワイルドでセクシーな魅力が随所に織り込まれているのが人気の理由だろう。

◎現代社会のすぐ隣にある人外の世界!?

“人外(じんがい)”を広辞苑で引くと「人間の住む世界の外。出家の境涯。」とあり、これを“にんがい”と読むと「人倫にはずれていること。また、そういう人。ひとでなし。」という意味もあるそうだ。

小説では小栗虫太郎が戦前の1939年から40年にかけて書いた『人外魔境』という秘境を舞台にした短編の連作小説があり、“人外”という言葉自体は決して最近出来たものではない。

だけど今のマンガ・アニメファンが言う“人外”はこれらとはまったく意味が異なっている。現代の“人外”は、スク水(スクール水着)やニーソ(ニーソックス)などと同様“萌え”属性のひとつなのである。

◎手塚マンガは人外の宝庫!

ここで再び手塚マンガに戻ろう。“人外”という切り口で手塚マンガを振り返ってみると、なんと! まるで昨今のブームを先取りしていたかのような人外萌え〜的な(?)作品があるわあるわ!! それっぽいテーマの作品タイトルを並べただけでも、ものすごい数になる。

例えば1959年から60年にかけて『週刊少年サンデー』に連載された『0マン』は、リスを先祖として人類とは別進化を遂げた0マン族の少年・リッキーを主人公としたお話だ。リッキーは見た目はごく普通の人間の少年だけど、0マン族はもふもふの大きなシッポを持っていて、もしもリッキーからこの巨大なしっぽを顔にギューッと押し付けられたら、ぼくは萌え死んでしまうことは確実だ。

講談社版手塚治虫漫画全集『0マン』より。人類がサルからヒトへと進化を続けているころ、それとは隔絶された世界でリスからヒトへと独自の進化を遂げている0マン族という種族がいた。異種族同士の出会いはやがて大きな不幸を生むことになるが……

0マン族は人間社会ではシッポを服の中に隠して生活している。このもふもふのシッポはそうとうな弾力性と膨張力を持っているらしい

0マン族にとっては種族の証でもある大事なシッポだが、主人公リッキーは、あるアクシデントでそのシッポを失ってしまった。そんなリッキーに母親は毛糸で作った新しいシッポをプレゼントする

◎獣や鳥が人類文明に疑問を投げかける!!

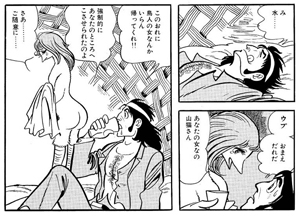

同じく『週刊少年サンデー』に1965年から66年にかけて連載された『W3(ワンダースリー)』は、宇宙から地球へ派遣された3人の宇宙人調査官が主人公の物語。3人はそれぞれ地球の動物に姿を変えて潜入調査を開始するが、女隊長のボッコが変身したのはウサギだった。このウサギ姿のボッコ隊長が何ともなまめかしく、これぞまさに現代の“人外ヒロイン”に通じる無垢でセクシーなキャラクターだったのだ。

また1971年から75年にかけて『SFマガジン』に連載された『鳥人大系』は、映画『猿の惑星』のように知能を持った鳥類が進化し、次第に人間社会を侵食していくという大人向けの風刺童話であるが、ここでは鳥類の女性と人間の男が交わったり、その逆が描かれたりという背徳的な描写もあって、現代の人外ファンにも訴えかけるポイントが多々あるに違いない。

『W3』より。ウサギの姿になっても仕草がいちいち少女らしくて愛らしいボッコ隊長。ぼくのお気に入りのシーンをチョイスしてみた

『鳥人大系』より。鳥人の支配する世界で家畜のように飼育されて生きてきたマグダラという女。彼女は自分の命を救ってくれた鳥人のポロロさえも犯そうとする

同じく『鳥人大系』より。失われた人類の知恵や知識をなぜか持っている男・山猫。鳥人たちはこの男を懐柔するため、彼の元へセクシーな女鳥人を送りこみ、ハニートラップを仕掛る!

◎現代社会で人外がもてはやされる理由(わけ)

それにしてもそもそもなぜ今“人外”がブームなのか。これはぼくのまったくの推論だけど、男がどんどん草食化して逆に女が肉食化してきていることとか、性の多様化とか、結婚観の変化とか、男女に対する旧来の価値観がどんどんと変わってゆく中で、それに異を唱えたりするとたちまちバッシングを受けてしまう。そんなこんなで一部の若者たちの間に「人間の異性はもういいや」的な疲労がたまってきているんじゃないかと思うのだ。

◎かつて猫耳少女が流行した時代があった

ただし、このブームも見方を変えれば、たまたま誰かが“人外”という言葉を使い、それが広まって、そこにカテゴライズされる作品が増えたからブームだと言われているだけで、じつは“人外”的なマンガやアニメや小説の類は手塚マンガ以外にも昔から数多くあったのだ。

例えば猫耳少女の元祖と言われる大島弓子の『綿の国星』が雑誌『LaLa』に連載されたのは1978年から87年にかけてのことであり、1984年には虫プロの製作で劇場アニメーション化もされている。

このころは“萌え〜”という言葉すらもなかったが、まだ晴海で開催されていたころのコミックマーケット会場をぼくが訪れたときには、猫耳を付けた女の子や大きいお兄さんたちが、まさに「萌え〜」という表情をして闊歩していたのである。

◎手塚の人外もの作品に共通するものは!?

ということで、決して手塚マンガが“人外”ブームの元祖というわけでもないのだが、じゃあ逆に言うと手塚はいったいどんな意味を込めてこんなにもたくさんの“人外”的マンガを世に送りだしていたのかという疑問が湧いてくる。

その答えとも言える言葉が講談社版手塚治虫漫画全集のあとがきにある。以下にその文章を引用しよう。

「ぼくは“変身もの”が大好きです。

なぜ好きかというと、ぼくは、つねに動いているものが好きなのです。物体は、動くと形が変わります。いつまでも、静かだったり、止まっているものを見ると、ぼくは、イライラします。動いて、どんどん形が変わっていくと、ああ、生きているんだな、とぼくは認め、安心するのです。(中略)

こういうわけで“変身”は、ぼくのマンガの大きなひとつの要素です。調べてごらんになるとおわかりですが、どのマンガにも、どこかに、変身──姿を変えたもの──のテーマがかくれています。」(講談社版手塚治虫漫画全集『メタモルフォーゼ』あとがきより)。

◎手塚の変身願望がストレートに出た短編群!

「メタモルフォーゼシリーズ」第1話『ザムザ復活』雑誌掲載時のトビラ絵。「メタモルフォーゼ」シリーズは1976年から77年にかけて『月刊少年マガジン』に全6話が不定期掲載された。※画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

そうなのだ。手塚の作品に出てくる“人外”たちは、じつは何らかの理由で人がケモノに、あるいはその逆に変身した結果、人と異形の物との中間的存在となってしまった者たちが非常に多いのである。

手塚がこのあとがきを寄せた『メタモルフォーゼ』シリーズは、まさに手塚の変身願望が全開となった作品群だった。

シリーズ第1話「ザムザ復活」は、凶悪犯罪者たちが死刑宣告を受ける代わりにケモノや虫に改造されてしまうという近未来の世界を描いている。主人公の青年ザムザはこの計画を推進しているマッドサイエンティストの助手である。だがザムザはライオンに改造された女性エレーナに恋をしてしまったのだった。

また第5話「ウォビット」は、ウワサを頼りに

しかし彼の前に現れたのは人狼ではなく、もっと恐ろしい怪物だった──!!

『ザムザ復活』より。科学者の助手としてメタモルフォーゼセンターで働くザムザは、やむなく人殺しをしたことでライオンに改造されてしまったエレーナに心を寄せる。だがそれはエレーナの不幸を早めるだけだった……。講談社版手塚治虫漫画全集では『メタモルフォーゼ』に収録

「メタモルフォーゼシリーズ」第5話『ウォビット』雑誌掲載時のトビラ絵。このエピソードは1976年11月号と12月号の2回に分けて掲載され、本シリーズ中でも特に力の入った力作だった。※画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

◎獣に化けるセクシーな物の怪たち

『百物語』を収録した講談社版手塚治虫漫画全集『ライオンブックス』第5巻の表紙には薄布をまとったスダマの姿が描かれている。ちなみにスダマは「魑魅(ちみ)」の別の読み方だ。「魑魅」について広辞苑には「(「魑」は虎の形をした山神、「魅」は猪頭人形の沢神) 山林の異気から生ずるという怪物。山の神。すだま。」とある

じつは手塚は1970年代から80年代にかけて、この『メタモルフォーゼ』シリーズ以外にも、こうした変身ものの短編=結果的に現在の人外ブームを先取りしたような読み切り作品を数多く発表している。

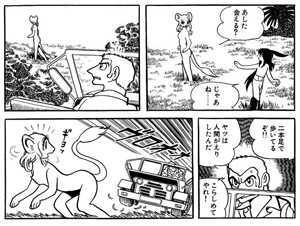

1971年に『週刊少年ジャンプ』に2回に分けて読み切り掲載された『百物語』はゲーテの『ファウスト』を下敷きとした時代劇だった。切腹を命じられた下級武士・一塁半里の目の前に現れたスダマと名乗る女悪魔。彼女は半里の魂をもらう代わりに3つの願いを叶えてやると言う。

物語はこうして『ファウスト』になぞらえて進むんだけど、この作品の見所は何と言ってもスダマを始めとするエロティックな人外ヒロインたちの化かし化かされの変化合戦にあった。

『さらばアーリィ』(1981年)は、タクラマカン砂漠の奥地で青年がチーターのような耳を持った野人の女性・アーリィに出会うという物語。

同じく1981年発表の『グロテスクへの招待』は好きになった生き物と同化してその姿を変える不気味な力を持った少女のお話であった。

『百物語』より。むく犬の姿で一塁半里の前に現れたスダマは、その場で魑魅の正体を現わした!! 変身途中の人外的な描写が何ともなまめかしい

『百物語』より。不破臼人と改名し新たな人生を歩み始めた塁半里。彼ががひと目ぼれしたのが玉藻前(たまものまえ)という名の九尾の狐だった。ひと目見て、こいつはヤバい女だと分かるが、分かっちゃいてもこういう女性に惹かれてしまうのもまた男なのかも知れない。こんなところで俺は何を言ってるんだろうか

◎新たな時代へ脱皮するための“変身”

この時期、手塚の“変身”願望が込められた短編作品が数多く見られるのは、手塚自身が新しい時代のマンガ界に向けて脱皮し、変身をはかって再び飛び立とうとしていたからに他ならないだろう。

手塚は作品の作り方に行き詰まったとき、しばしば原点へと立ち返る。そしてその原点からもう一度、新たな道を探って歩き始めるのだ。それがこの時は“変身”だったのである。

『さらばアーリィ』雑誌掲載時のトビラ絵。砂漠の真っ直中で主人公が出会ったケモノ耳と毛皮をまとった美女アーリィ。コスプレ的コスチュームの彼女が砂漠のど真ん中にいた理由は果たして……!? ※画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

◎手塚の人外マンガから見えてくる現代

『グロテスクへの招待』雑誌掲載時のトビラ絵。タイトルも奇抜だけど2色カラー印刷のこの表紙のインパクトも相当強烈だ。しかも話の内容がまったく想像できない。※画像は『別冊太陽 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より引用

自分が自分でしかないという絶対的価値観を捨てたとき、人は果たして幸福になれるのか、それとも不幸になってしまうのか。

手塚が生涯をかけて描き続けた、こうした変身願望を形にした作品群を読むとき、21世紀の現代に生きる若者たちが“人外”に憧れるその思いの正体──もしかしたらそれがほんのちょっぴり垣間見えてくるかも知れません。

ではまた、次回のコラムにもぜひお付き合いください!!

『グロテスクへの招待』より。物語は謎の少女ネリを中心として進んでいく。会うたびにその姿を変えるネリ。彼女の体にいったい何が起きているのだろうか!? 講談社版手塚治虫漫画全集では『タイガーブックス』第7巻に収録

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件