手塚治虫のマンガには数多くの、そして多種多様な動物が登場しています。しかも彼らは単なる脇役ではなくて物語の展開に欠かせないキャラクターとして人間の登場人物たちと対等に渡り合っているのです。今回はそんな手塚マンガの動物キャラの中からネコとイヌにスポットを当ててみました。果たして手塚は“イヌ派”? それとも“ネコ派”? その疑問にも今回ついに決着が付く!!……かも知れません。

◎飲み会の席でもっとも盛り上がる(荒れる)論争!

ペット愛好家の間で恐らく永遠に決着の付かない論争がある。犬と猫、どちらが可愛いくてペットとして優れているかという論争だ。外野からすれば「どっちもそれぞれ魅力がある」で良さそうなもんだけど、イヌ派もネコ派もそこはお互いに絶対に譲れないようで、飲み会の席などで自分の飼っているペットの話になり、相手が自分の派閥に属していない人間と分かると、何とかして相手を言い負かそうとして議論は果てしなく熱くなるのである。

では手塚治虫はイヌ派だったのかネコ派だったのか。その作品歴を振り返ってみると初期作品から晩年の作品まで、イヌもネコもじつに多くの物語の中でそれぞれが重要な役割を演じている。

だけどさらに個々の作品をたんねんに見ていくと、イヌとネコ、それぞれの扱われ方や描かれ方にはかなり違いがあることが分かってきた。さっそくそれらの作品のいくつかを、時代を追って見ていこう。

◎37年後のリメイク版で復活した犬の活躍!

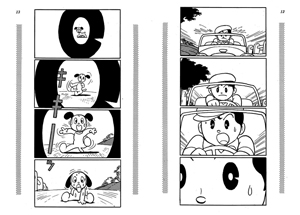

1947年、手塚治虫が酒井七馬との合作で出した初の単行本『新寶島』には主人公ピート少年の相棒として、一緒に宝探しの冒険旅行をする子犬が出てくる。この犬はピートと船長のために、大海原を漂流するイカダの上で食料の魚を捕ったり、密林では樹上に潜む大蛇がいることをピートに知らせたりと大活躍している。

この作品は手塚の単独作品ではなかったために長く再刊されず、1984年に講談社版手塚治虫漫画全集に収録した際には、手塚自身が最初に描いた、酒井の手が加わる前の草稿を思い出しながら描き起こしたセルフリメイク作品が収録されたのだ。

その講談社版手塚治虫漫画全集『新宝島』のあとがきを読むと、手塚が最初からこの子犬のキャラクターについてかなりこだわっていた様子がうかがえる。以下、そのあとがきから。

「冒頭の犬を助けるくだりは、構図こそちがっていますが草稿にもどしました。中には犬のギャグや重要なアクションがあったのですが、すっかり割愛されており、思い出せたのは渓流にのまれたピートを、命綱をくわえて助けにいくところです。原本ではその命綱が消されてしまっています」

また手塚は、当時の単行本では割愛されてしまったラストの夢オチも復活させることにした。

「とにかく『新宝島』も夢オチにもどそうと思いました。が、この部分は、どうも草稿の内容が思い出せません。たしか犬が夢だったことをピートに告げて去っていくのですが、どうやって告げたかが記憶にないのです。ですから今回、この部分だけは全く新しくアイディアをつくりかきなおしました。つまり、かきおろしです。

ぼくは、この犬をピーターパンに仕立てあげました。ピーターパンは永遠の子どもで、架空の国へウェンディたちを案内します。それをもじって、『新宝島』では海賊や人食い人種のいる架空の島へ、ピート少年をいざなう狂言まわしが犬だというわけです。犬の正体が実は妖精で、パンという名前……というのももじりです」

主人公と共に波瀾万丈の冒険をする相棒にふさわしいのは、やっぱりだんぜん猫より犬ということにはみなさん同意していただけることと思います。

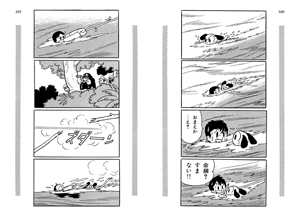

1984年版『新宝島』より。草稿の案にもどしたというこちらのバージョンでは、犬はロープをくわえて川に飛び込んでおり犬の賢さがより強調された演出となっている。海賊ボアールに妨害されなければピートと犬はここで助かっていたのだ!

◎主人公の冒険を助けるチビ犬は……!

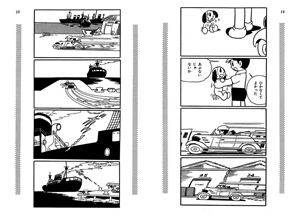

さらにもうひとつ、手塚は『新寶島』の4年後にも子犬が主人公を助けて大活躍する冒険物語を描いている。1951年から53年にかけて雑誌『冒険王』に連載された『冒険狂時代』だ。

時代は19世紀半ば、日本では幕末のころ、日本人の侍・嵐凧之助が密書を携えてヨーロッパを旅していた。ところが船が海賊に襲われて座礁、凧之助と共に救命ボートに乗り合わせた中に1匹の子犬がいた。

誰もその犬の名前を知らなかったので「ポチ・白・ペス・犬」といい加減に名付けられた子犬は、その後、凧之助を助けながら様々な国を巡ることになる。

犬が人間にとって信頼すべきかけがえのない相棒になるという構図は、後でもまたいろいろな作品を紹介するけど、手塚のお気に入りの設定だったようだ。

ちなみにこの作品は手塚が中学時代に描いた習作『オヤヂの宝島』が下敷きになっている。2009年3月に小学館クリエイティブより『新寶島』豪華限定版の付録として初刊行されたその単行本 を見ると、やはりそこにも聡明な白犬が登場していて、主人公のヒゲオヤジを助けて大活躍しておりました。

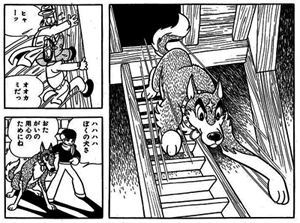

『冒険狂時代』より。嵐凧之助になぜかなついた犬は、その後凧之助を助けて大活躍をする。

※本文は講談社版手塚治虫漫画全集『冒険狂時代』、トビラ画像は『子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』(1997年平凡社刊)から引用

◎母猫の愛が描かれた叙情的名作!

こうして見てくると手塚はもう“イヌ派”と言い切ってしまって問題なさそうだけど、それはまだ早計というものです。同じ時代に手塚マンガの中で猫はどのように描かれていたのかを見てみよう。

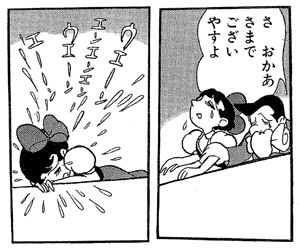

1952年に雑誌『少女クラブ』に発表された絵物語『おかあさんの足』は、探検家の飼い主とともにジャングルへ行った母猫と数匹の子猫のお話だ。

探検家がジャングルを去る時、飛行機に乗せる荷物が重量制限を1kgだけ超過してしまう。そこで探検家は子猫を1匹置き去りにしようとするのだが、母猫はそれを阻止するために自分自身を犠牲にした思い切った行動に出る!

ゆるやかで大きな曲線で描かれた母猫の姿には、子猫たちを絶対に守るという強さと優美なやさしさがあふれている。一方、子猫たちのよちよちとしたあどけない仕草にも猫をじっくり観察していなければ描けない愛情のこもったリアリティが感じられる。

手塚は気に入ったお話は何度もリメイクしたりアイディアを再利用したりするが、このお話も、5年後の1957年に同じ『おかあさんの足』というタイトルで、お話の展開も落ちもほぼ同じ3ページの短編マンガとして再発表している。

悲劇が一転してハッピーエンドへと変わる絶妙な物語構成も含めて、猫ファンなら誰もが納得していただける傑作猫マンガである。

◎ホームレス少年が主人公の奇妙な犬マンガ!

ここで再び犬マンガに焦点を戻し、1950年代半ばから70年代までの作品に登場した犬たちをいくつか続けて紹介しよう。どの犬も『新宝島』のパンの血統を受け継いだ、主人公の信頼すべき相棒たちであり、中には少年誌の連載で堂々と主役を張った犬もいる。

1954年から55年にかけて雑誌『おもしろブック』に連載された『ワンダーくん』は、タイトルだけを聞くとヒーローマンガかと思うけどさにあらず。東京湾に浮かぶ無人島で野良犬たちと一緒に暮らすホームレス少年が主人公のお話だ。“ワンダー”は英語の“驚異”とか“奇跡”という意味のWonderではなく犬のワンなのである。

ワンダーくんは島で犬たちと共に平和に暮らしていたが、やがてその島一帯に原子力工場を建設するという話が持ち上がる。そしてワンダーくんと犬たちは大人たちの汚い欲望の渦に巻き込まれていくことになる。

島では洋服も着ないで裸で生活していたワンダーくんだったが、大人と対等に渡り合うために犬のマスクをかぶり「紋手 栗須人(もんて くりすと)」と名乗って行動を開始する。

この作品では犬は犬らしく描かれていて擬人化は最小限に抑えられているが、もの言わぬ犬たちの代弁者として行動するワンダーくんは饒舌で行動的だ。ワンダーくんの活躍で、果たして島に平和は戻るのか!?

◎3匹の犬が荒野を行く物語!!

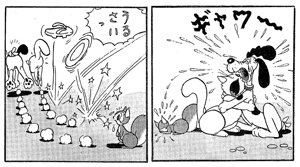

『ワンダーくん』の10年後、1966年から67年にかけて雑誌『少年ブック』に発表された『フライング・ベン』では、犬がついに少年マンガの主役に躍り出た。

古代ローマの霊水によって人間並みの知力を得たベン、ウル、プチの3匹の犬。彼らは命の恩人である矢野徹の遺言に従い、その息子・正の相棒になる。

中でもシェパード犬に良く似たベンは正義感が強く、行動力も抜群で見た目も精悍。伴俊作やフーラ博士など、手塚マンガのレギュラーキャラと対峙しても一歩も退かない堂々とした演技を見せている。

むしろ人間側の主人公である矢野正の方がじみなキャラなので、ともするとベンの影に霞んでしまいがちだ。

◎主人公犬ドンの苦悩と旅立ち!!

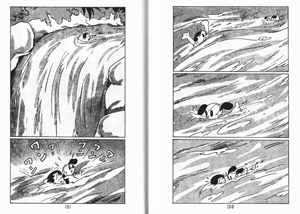

1972年、新「ライオンブックスシリーズ」の1作品として『週刊少年ジャンプ』に3回に分けて掲載されたのが『ミューズとドン』だ。

エジプトのダム建設現場で古代神殿の遺跡が発掘され、それを移築しようとしたところ、怪現象が続発する。人間たちにその幻覚を見せていたのは、妖術を使う謎の豹・ミューズだった。ミューズを倒すべく選りすぐりの猛犬が集められ、その中に日本人青年・永野正(ただす)が飼っている愛犬・ドンがいた。

このドンも『フライング・ベン』のベンと同様に、飼い主である正の思惑とはまったく別に自分の意志で行動し、堂々と主役を張っている。この行動力はまさに犬ならではのものだろう。

「ライオンブックスシリーズ」『ミューズとドン』より。最初は正のために人間に利する行動をしていたドンだったが怪豹ミューズと出会ったことでその心に揺らぎが生じる……。

※講談社版手塚治虫漫画全集『ライオンブックス』第4巻所収

◎1950〜70年代の名犬ブーム!!

1950〜70年代初頭にかけて、手塚がこうして犬をヒーローとして活躍させるマンガを多く描いた背景には、当時の犬ブームも少なからず影響していたと思われる。

終戦後、1950年代から60年代にかけて日本でテレビが普及し始めたころ、アメリカから名犬が登場する子ども向けドラマが多数入ってきた。

コリー犬のラッシーが主役の『名犬ラッシー』は1957年に当時のKRテレビ(現・TBS)で放送が始まった。騎兵隊のアイドル的な存在の犬リンチンチンが活躍する『名犬リンチンチン』は日本テレビで1956年から放送開始。そして1963年に日本テレビで放送開始された『名犬ロンドン』はシェパード犬が1匹で旅をするという異色の物語だった。

1959年から60年にかけて放送された日本のテレビドラマ『少年ジェット』(フジテレビ)にもシェーンというシェパード犬が登場し、主人公ジェットの相棒として重要な役割を演じていた。

日本の経済がどんどん上向いていた時代、犬を飼う家はどんどん増えていた。東京の葛飾区にある我が家の近所でも、当時は4〜5軒おきに犬を飼う家があり、前を通るたびに激しく吠えられて恐かった記憶がある。

◎夏は毎年、化け猫映画が定番だった時代!

一方、同じ時代に猫ブームはあったのかというと調べてもあまり出てこないし、ぼくの記憶でもブームがあった覚えはない。

当時は今のように猫の気ままで気まぐれなところが魅力であるとか、あのもふもふな感触がたまらないとか、肉球のプニプニ感が好きであるとかいった猫ファンの意見が表に出てくることはほとんどなかった。むしろ残飯にかつおぶしをぶっかけたネコメシを与えておけば後はほとんど世話をしなくていいので手がかからず、お年寄りが飼っている、という印象が強かったのだ。

いや、待ってください。ひとつだけ猫を主役にしたブームがありました! 1953年から57年ごろにかけての「化け猫映画」ブームです。

化け猫映画は戦前の大映の人気シリーズで“元祖化け猫女優”と呼ばれた鈴木澄子の主演で何本もの化け猫映画が作られた。

そのブームよもう一度ということで1953年に大映が公開した入江たか子主演の『怪談佐賀屋敷』が当たったことから化け猫映画が続々と作られるようになったのだ。

◎文明社会にNOを突き付けた謎の赤いネコ!!

そんな化け猫映画のブームを意識したと思われる手塚の猫マンガをいくつかご紹介しよう。

『鉄腕アトム』の一エピソードとして1953年に発表された「赤いネコの巻」は、武蔵野の森を愛し、森が開発によって荒らされることを憂えたY教授が、動物たちを操って反乱を起こすというお話だ。Y教授はチリという赤猫を飼っており、自身もまたその赤猫に扮して人間たちにたびたび武蔵野の森を破壊しないようたびたび警告を発する。だが人間たちがそれを聞き入れることはなく、教授はついに実力行使に出る!!

『ワンダーくん』では主人公の少年が大人たちと交渉する際に犬のマスクをかぶったが、この話ではY教授は猫のマスクをかぶる。物語全体の雰囲気もスリラー仕立てのちょっぴり恐い演出になっていて、化け猫映画もそこのけの化け猫ミステリーマンガになっている。

『鉄腕アトム』「赤いネコの巻」より。人々を驚かせる赤いネコの怪人。彼の目的はいったい何なのか!?

※画像は講談社版『鉄腕アトム』第1巻より

◎人間の欲望を叶える不気味な猫……!!

1956年におもしろブック版「ライオンブックス」シリーズの1作として発表されたのが読み切り短編『緑の猫』である。

物語は高度な知能を持った緑の猫・グリーンを巡って様々な人間の欲望が交差するSF犯罪サスペンスで、猫の得体の知れない不気味さが強調されているところなどは日本の化け猫映画そのままである。ただしこの作品の場合は話の舞台が日本に留まらずアメリカからヨーロッパにまで広がっており、何ともバタくさい化け猫マンガになっているところが手塚マンガらしい。

おもしろブック版「ライオンブックスシリーズ」『緑の猫』より。猫の予言に従っていれば大成功間違いなしであるが、ひとたび猫が去るとたちまち人生が破滅する。この猫の正体は……!!

※講談社版手塚治虫漫画全集『おもしろブック版 ライオンブックス』第6巻所収

◎猫好きな村の娘と結婚したら……!?

1969年に「空気の底」シリーズの1編として発表された短編『猫の血』には、化け猫映画そのものが作中に出てくる。

主人公の「私」は映画の配給会社に勤めており映画館にフィルムを届ける仕事をしていた。その仕事でたびたび訪れるとある小村。その村の映画館ではなぜか化け猫映画が好まれ、観客たちの映画を見る熱心さにも異常なものがあった。やがて「私」はその村の娘を嫁にもらい東京で生活を始めたのだが……。

化け猫伝説を当時の現代に当てはめて描いた風刺短編であるが、このマンガの見所は何といっても「私」が嫁にもらった村娘の猫そのものの性質でしょうね。

◎「ニャロメ!」が口ぐせの猫キャラが大人気に!!

現代の猫ブームとは雰囲気が違うけど、キャラクターとしての猫がブームになったことは過去に何度かあった。

例えばマンガ家の赤塚不二夫は猫が大好きで自身も「菊千代」という猫を飼っており、マンガにも数多くの猫を登場させていた猫好きマンガ家の代表だ。その赤塚が1967年に雑誌『週刊少年サンデー』に連載したマンガ『もーれつア太郎』に登場させた「ニャロメ」という猫は、本音をズバズバと言うアクの強いキャラクターとしてたちまち人気猫になった。

猫に暴走族風コスチュームをさせて写真を撮ったポスターや免許証風ブロマイドが突発的に大流行したのは1980年のことだ。「なめんなよ」というキャッチフレーズから略して「なめ猫」と呼ばれた写真を部屋に飾ったり、キーホルダーをカバンにぶら下げたりするのが男女問わず流行となった。

1974年にデビューしたサンリオの女児向けキャラクター「ハローキティ」のキティちゃんは年齢問わず女の子の心をとらえ、たちまちブームとなった。以来、現代にいたるまで変わらぬ人気を保っている猫キャラクターの代表選手である。2015年からは同じ猫仲間同士ということで(?)ドラえもんとコラボした新商品シリーズ「DORAEMON × HELLO KITTY」を展開するなど、さらなる発展を続けている。

◎オールカラーで描いたファンタジーに猫登場!!

そしてそのキティちゃんのサンリオが1976年に出版した雑誌『リリカ』に手塚が創刊号から連載したのがユニコーンの子どもが主人公のオールカラーマンガ『ユニコ』だ。

このマンガには「チャオ」という名前の子猫が登場する。飼い主に家を追い出されて野良猫となったチャオは魔法使いに弟子入りするのが夢である。

キティちゃんの本丸であえて手塚が描いたファンタジー猫は気まぐれでわがままで、ユニコに心配をかけてばかりのおじゃまキャラだが、そこも含めてなぜか憎めないところが、現代の猫ブームの中でも立派に通用する萌え具合ではなかろうか。これは相当に猫を観察し愛していないと描けないものだと思われる。

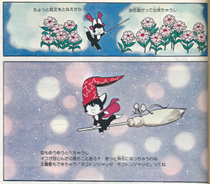

『ユニコ』より黒猫チャオの登場シーン。夢見がちで赤いリボンが可愛い子猫だが、人間にはなぜか嫌われてしまう。

※画像は『リリカ増刊 手塚治虫ユニコ特集号』(1978年サンリオ刊)より

◎話は冒頭へ戻り、手塚先生はイヌ派かネコ派か!?

ということでいろいろと具体例を挙げてきたのでここらで結論を出そうと思う。手塚治虫はイヌ派だったのかネコ派だったのか。

まずは手塚自身の証言から。手塚は講談社版手塚治虫漫画全集『フライング・ベン』のあとがきに次のように書いている。

「ぼくは犬が大好きで、どんなにほえつく犬でもニコニコして応対してやりますが、ベンにはぼくの犬への思いがこめてあります。ウルも大好きな性格です。それにくらべてプチは、いくらか通り一ぺんの犬になってしまいました」

“通り一ぺんの犬”と表現するあたりが犬に対する思い入れの強さが見え隠れして、やっぱり手塚はイヌ派だ、と思えてくるけど結論はまだ早い。手塚の長女・るみ子さんにメールでお尋ねしたところ、次のようなお返事をいただいた。

「宝塚で猫を飼ってたこともあり、もっとも身近な動物として観察もしていたでしょうから猫派か犬派かといえば、おそらく手塚は猫派じゃないかと推測します」

その手塚るみ子さんが2003年に秋田書店から刊行された『手塚治虫アンソロジー 猫傑作選』の巻末には次のような一文を寄せている。

「その昔、父の育った宝塚の家には何匹かの猫が飼われていたそうな。手塚家が引っ越す際に、そのうちの2匹だけを連れてきたのだが、それが私の知るところの手塚家の最初のニャンコ、「ムック」と「チロ」であった」

ただこの2匹の猫は、るみ子さんによれば、手塚の仕事関係の人々がひっきりなしに出入りする都会の手塚家の生活になじめなかったようで、るみ子さんの祖母、つまり手塚の母の部屋にずっと引きこもっており、ひっそりと死んでしまったという。そのためか手塚家でその後猫を飼うことは二度となかった。

手塚の半自伝的エッセイマンガ『マコとルミとチイ』より。手塚治虫の長女るみ子さんからのメールでは、このエピソードについて以下のお答えをいただいた。「『マコとルミとチイ』に登場する野良猫の親子のエピソードは、私は記憶にありませんが母から聞いたところによると、富士見台か清瀬?のガレージに野良猫が住み込んだ実話がもとになってるそうです」。

※画像は講談社版手塚治虫漫画全集『マコとルミとチイ』より

◎手塚治虫が犬にかみつかれた!!

一方、同じ2003年に刊行された『手塚治虫アンソロジー 犬傑作選』の巻末にも手塚るみ子さんは、手塚治虫の次のようなエピソードを紹介している。

「動物好きの父は(中略)どんな犬にも精一杯の愛情を示した。ところが犬の方ではそれほどでもないようで、いつだったか寺の境内にいた犬を撫でようとして、思い切りガブリとやられたことがあった。さすがに父もその時ばかりは犬に腹を立てていたが、だからといってその後『犬ギライ』になることもなく、むしろ馴れ馴れしくする自分の態度を反省していたようだ」

そんな手塚家で犬を飼ったのは、るみ子さんによれば、手塚が病気で入院した1988年が初めてだったという。家が物騒だからとるみ子さんのお母様、つまり手塚の奥さんである悦子さんがコリーを飼い始めた。茶色い毛並から「カプチーノ」と名付けられ、手塚が亡くなって数年後に癌でなくなったとのことだ。

◎どちらも選べなかった手塚治虫はついに……!!

もうこうなってくると手塚はイヌ派だったのかネコ派だったのか、まったく分からなくなってくる。

そこでふと思い当たるのが、手塚のある名言だ。手塚は仕事ではマンガとアニメの二足のわらじを生涯履き続けた。マンガで稼いだお金を湯水のようにつぎ込みアニメを作っては膨大な赤字を作った。一時は虫プロが倒産し、家も財産も全て失って、マンガの著作権さえも全て失いそうなピンチに陥った。

しかしそこから再びヒット作を連発してマンガ界に返り咲くと、また懲りずにアニメの制作を始めた。

そんな中で手塚がマスコミに対してたびたび口にしていたのがこの言葉だった。

「マンガは本妻、アニメは愛人」

この言葉をぼく的に解釈すると、愛人に喩えられたアニメは「ものすごく魅力的な女性なんだけど、彼女を自分のものにしておくには相当なお金がかかり、そのくせわがままで気まぐれで、なかなか自分になつくことはなく、もしかしたら自分を破滅に追いやってしまうかも知れない、ものすごく危険な存在」ということか。一方、本妻であるマンガは「自分の夢を心から応援してくれていて、いつもわがままを許してくれ、時には傷ついた自分をやさしく癒やしてくれる、そんな果てしなく大きくて、自分にとってなくてはならない存在」となるだろうか。

そしてここでふと思うのは、もしかしたらこの言葉は手塚の犬と猫に対する愛情表現にもそのまま当てはまるのではないかということだ。

手塚るみ子さんが前出の『犬傑作選』の巻末に寄せた文章から再び引用しよう。

「犬の健気さ・誠実さ・忠誠心は父にとって特に評価している部分である。だから漫画に登場する犬キャラは、大概にしてヒーロー然と描かれる。ヒーロー=つまりはりりしく勇敢な男性的イメージをもつ犬に対して、猫はしたたかでミステリアスでエキゾチックな魔性のオンナ風に描かれる。この犬と猫の両局イメージは人間の登場キャラクターそのものにも応用されていて、たとえば『リボンの騎士』のサファイアは女性でもイヌ気質のキャラであり、対して同じ女性のヘケートはまるきりネコ気質にある(作中でも猫に化ける)。犬も猫も単なるケモノとして見るのではなく、つねに人間っぽく感じていた父、そんな手塚治虫だからこそ、たとえ動物を主人公にした作品であれ、その物語は素晴らしいヒューマンドラマとして、私たちに多くの感動と共感を与えることが出来るのだろう」

◎猫がヒーローになった唯一の手塚マンガ!

手塚は、犬と猫それぞれ異なる気質にそれぞれの魅力を感じていたと見る、るみ子さんの意見にはまったく同感だ。

そしてそれはここで紹介した手塚の犬マンガと猫マンガ(のごく一部ですが)を見てきてくださった皆さんにもご納得いただけるのではないでしょうか。

もっともっと手塚の犬マンガと猫マンガを読みたいという人向けにおすすめリストを最後に付けましたので、興味のある方はぜひ原典に当たってみてください。

ところで最後に、手塚マンガの中でずっとヒーローを演じてきた犬に代わって、猫がヒーローとして主役を張った希少な手塚マンガを紹介して今回のコラムを終わりたいと思います。

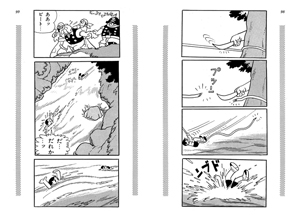

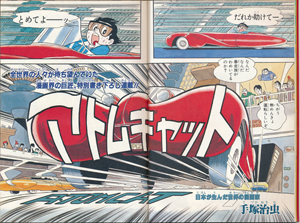

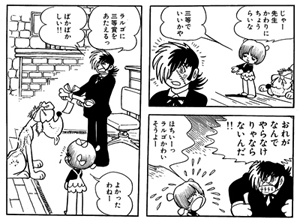

いじめられっ子の少年・つぎ夫は、父親と2代続けて鉄腕アトムファンだったため、拾って来た捨てネコにアトムと名付けた。ところがアトムが車にぶつかって命を落してしまう。ところがその車はじつは宇宙人の円盤で、死んだ猫のアトムを鉄腕アトムのようなスーパーキャットとして甦らせたのだった。

アトムの猫だからアトムキャット、というのはまさにそのまんまのタイトルだけど、じつはこの名前には、当時のあるブームを背景にしたもじりが込められている。

それはこのマンガの発表の2年前、1984年にデビューした「TOM☆CAT」というバンドのデビュー曲『ふられ気分でRock'n Roll』が大ヒットしたことだ。

『ニコニココミック』創刊号(1986年7月号)の表紙(左)と、同誌に掲載された『アトムキャット』第1話のカラートビラ。まさに『鉄腕アトム』のプロローグを思わせるシーンから始まっている

◎手塚が最後に描いた猫マンガの真実

アトムとTOM☆CATをくっつけて『アトムキャット』というのは、いかにもパッと思いついたダジャレがまず最初にあって筋は後から考えたという安易な印象を受けるけど、じつはふざけているのはタイトルだけで、手塚自身はこの作品にかなり本気で取り組んでいた。

というのは1985年の冬か86年の春ごろに開かれた手塚ファンの集まりでのことだ。壇上に上がった手塚先生はぼくらファンに向かって近々描く予定だという新作マンガの構想を語り始めた。記憶を元に採録風に紹介してみると、それはおおよそこんな感じの内容だった。

「ぼくはね、今度描くマンガでアトムを復活させようと思ってるんです。といってもロボットのアトムをそのまま描くわけじゃないんです。猫がね、アトムみたいなスーパーマンみたいになって活躍するお話なの。タイトルももう決めてあってね、『アトムキャット』って言うんです」

ここで会場は笑いに包まれた。バンドの「TOM☆CAT」は当時大人気だったから、手塚先生の冗談にまんまとはめられたと思ったのだ。

ところが手塚はすぐに口を尖らせて、ややむきになりながらこう続けた。

「いやいや冗談じゃないんです。本当に描こうと思ってるの。その猫はね、空も飛べるし力も10万馬力あるというスーパーキャットなんです。それがね、いじめっこなんかをバンバンやっつけるの。発表されたらね、ぜひ皆さん読んでください」

手塚がここまで言っても、ぼくを含めて、多くの人が、このマンガが実際に描かれるとは思っていなかった。それが単なるジョークではなく本気だったとしても、手塚にはいま抱えている連載が何本もあり、今さらわざわざアトムをネコにして描くなんてそんな余裕があるはずないと思っていたからだ。

ところが、それからおよそ半年後、世界文化社から創刊された新雑誌『ニコニココミック』で『アトムキャット』の連載は始まった。

つぎ夫の拾ってきた瀕死の捨てネコはアトムと名付けられて元気になったが、交通事故で命を落とし、宇宙人の手によって甦ることになる……。

※画像は講談社版手塚治虫漫画全集『アトムキャット』より(以下同)

言葉もしゃべるし空も飛べる、アトムと呼ばれた猫は本当にアトムキャットになったのだ!!

そこにはあのとき手塚が楽しそうに語っていたお話そのままに、猫のスーパーヒーローアトムキャットがアトムのような大活躍をしていたのだ。犬と猫のドラマを無数に描いてきた手塚が最後に描いた動物マンガ。それは猫が画面狭しと飛び回るヒーローマンガだったのである。

それではまた、次回のコラムにもおつきあいください!!

今月のおまけ。仲良しの犬と猫が登場する叙情的なジャパニーズファンタジー『とんから谷物語』。1955年から56年にかけて雑誌『なかよし』に連載された作品。※画像は講談社版手塚治虫漫画全集『とんから谷物語』より

※画像は講談社版手塚治虫漫画全集『とんから谷物語』より

◎おすすめ手塚治虫猫マンガリスト

・「お母さんの足」 1957

(手塚治虫漫画全集382巻『とんから谷物語』収録)

・鉄腕アトム 「赤いネコの巻」 1953

(手塚治虫漫画全集221巻『鉄腕アトム1』収録)

・ライオンブックスシリーズ 「緑の猫」 1956

(手塚治虫漫画全集275巻『ライオンブックス6』収録)

・チッポくんこんにちは 1957

(手塚治虫漫画全集317巻『チッポくんこんにちは』収録)

・「よろめき動物記」 第17話「猫」 1964-65

(手塚治虫漫画全集95巻『鳥人大系2』収録)

・空気の底シリーズ 「猫の血」 1969

(手塚治虫漫画全集264巻『空気の底』収録)

「ネコと庄造と」 1975

(手塚治虫漫画全集157巻『ブラック・ジャック7』収録)

「されどいつわりの日々」

(手塚治虫漫画全集164巻『ブラック・ジャック14』収録)

「望郷」 1976

(手塚治虫漫画全集366巻『ブラック・ジャック19』収録)

「オペの順番」

(手塚治虫漫画全集371巻『ブラック・ジャック22』収録)

手塚治虫漫画全集371巻『ブラック・ジャック22』収録 「オペの順番」より

・「二人のショーグン」 1979

(手塚治虫漫画全集125巻『タイガーブックス5』収録)

・マコとルミとチイ 「その11 ゴキブリネコ」 1979

(手塚治虫漫画全集273巻『マコとルミとチイ』収録P125〜)

・アトムキャット 1986-87

(手塚治虫漫画全集309巻『アトムキャット』収録)

「ACT.3 」 1986

(手塚治虫漫画全集354巻『ミッドナイト1』収録P57〜)

「ACT.51 」 1987

(手塚治虫漫画全集巻358巻『ミッドナイト5』収録P25〜、「ACT.2」に該当)

◎おすすめ手塚治虫犬マンガリスト

・冒険狂時代 1951-53

(手塚治虫漫画全集40巻『冒険狂時代』収録)

・「ワン公月へ行く」 1952

(『手塚治虫文庫全集 手塚治虫漫画全集未収録作品集2』収録)

・「ワンダーくん」 1954

(手塚治虫漫画全集340巻『地球大戦』収録)

・フライング・ベン 1966-67

(手塚治虫漫画全集180-183巻『フライング・ベン1-3』収録)

・「反射」 1971

(手塚治虫漫画全集239巻『ショートアラベスク』収録)

・ふしぎなメルモ 「ブルドッグの巻」 1971

(手塚治虫漫画全集280巻『ふしぎなメルモ』収録)

・「ワンサくん」 1971-72

(手塚治虫漫画全集380巻『ワンサくん』収録)

・「ミューズとドン」 1972

(手塚治虫漫画全集64巻『ライオンブックス4』収録)

「万引き犬」 1974

(手塚治虫漫画全集152巻『ブラック・ジャック2』収録)

「犬のささやき」 1975

(手塚治虫漫画全集165巻『ブラック・ジャック15』収録)

「なにかが山を……」 1974

(手塚治虫漫画全集168巻『ブラック・ジャック18』収録)

手塚治虫漫画全集152巻『ブラック・ジャック2』収録 「万引き犬」より

「幕間」 1981

(手塚治虫漫画全集342巻『七色いんこ2』収録)

「南総里見八犬伝」 1981

(手塚治虫漫画全集343巻『七色いんこ3』収録)

手塚治虫漫画全集342巻『七色いんこ2』収録 「南総里見八犬伝」より

・ミッドナイト 「ACT.34」 1987

(手塚治虫漫画全集110巻『三つ目がとおる10』収録)

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件