手塚マンガの常連俳優の中でも最古参の役者がヒゲオヤジだ。芸名・伴俊作。若いころはコメディアンとして体を張った体当たりギャグに挑戦、晩年の『ブラック・ジャック』などでは円熟した重厚な演技で多くの読者の涙を絞った。また数え切れないほどの手塚マンガにチョイ役でゲスト出演しては作品に和みと彩りを添えた。今回はそんな手塚ファンの誰もが知る名優ヒゲオヤジの伝説の名演技から、ほとんど知られていない幻の名場面まで、あなたのヒゲオヤジ大好き度を120%アップさせるコラムをお送りします!!

◎ヒゲオヤジは手塚マンガの最古参俳優!

手塚マンガには作品を越えて出演するレギュラーキャラクターが数多く存在している。役者が作品ごとに違う役柄を演じるように、手塚治虫のマンガでも、ひとりの人物がいくつもの作品に出演していて、作品ごとに異なる役柄を演じているのだ。手塚治虫はこの方式を“スターシステム”と名付けた。

この手塚のスターシステムの中でも、もっとも古くから活躍している俳優がヒゲオヤジだ。ではヒゲオヤジとはどんな俳優なのか。以下、手塚治虫のエッセイから引用しよう。

「ヒゲオヤジは、ぼくにとって肉親同様である。かれは神田の生まれで、若禿、若白髪で、粋な私立探偵として登場し、事実、ぼくのキャラクターの中ではいちばん古顔である」(講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集』第1巻より)

まずは今回、カラーページが少ないので講談社版手塚治虫漫画全集からヒゲオヤジの出ている表紙を3点ご紹介いたします。※以下、特記なき画像はすべて講談社版手塚治虫漫画全集より

そんな芸歴の長いヒゲオヤジであるが、『ブラック・ジャック』以降の手塚ファンにとってはもしかしたらガンコなおじいちゃんを演じる渋~い役者さんというイメージが強いかも知れない。

例えば第217話「山手線の哲」ではヒゲオヤジは、山手線を仕事場として長年スリを続ける老スリ師・山手線の哲を演じている。そしてその哲を逮捕しようと彼を長年追い続ける警視庁の友引警部を演じているのがこれまた手塚マンガの常連俳優のアセチレン・ランプである。

ある日、哲はいつものように友引警部を出し抜いてヤクザの金をすり取るがそれが発覚し、スリ師の命である指を切り落とされてしまう。友引警部はこれで哲が二度とスリができなくなったと喜ぶかと思いきや、ブラック・ジャックに依頼して、哲の指を完全に元通りに接合して欲しいと言うのだった。

ヒゲオヤジとランプ、ふたりのベテラン俳優は、スリと刑事ふたりの男の生きてきた人生をそのまま背負っているかのような名演技を見せていて、『ブラック・ジャック』の中でも傑作として知られているお話だ。

『ブラック・ジャック』「山手線の哲」より。ヒゲオヤジはベテラン俳優らしく、刑事の追求をはぐらかす老獪な老スリ師を好演

『ブラック・ジャック』では、ヒゲオヤジはこの他にも忘れがたい名演技をいくつも見せている。戦争で受けた深い心の傷を記憶喪失で閉ざしているアパート管理人の役(第8話「とざされた記憶)、自分と息子の人生を賭けた一世一代の映画を撮る映画監督の役(第153話「フィルムは二つあった」)、ぐれて不良となった息子をそれでも全力で更生させようとするガンコ親父の役(第193話「二人三脚」)などなど。もしまだ未読だったらぜひとも読んでみていただきたい。

『ブラック・ジャック』「フィルムは二つあった」では、ベテランだがへそ曲がりで頑固な映画監督役を演じたヒゲオヤジ。物語が進むにつれてだんだんとこの監督の背負っている生き様が見えてくる、誰でもできるわけではない非常に難しい役柄だ

『三つ目がとおる』では、ヒゲオヤジは江戸っ子らしい、がさつで人情家のラーメン店主を演じている。和登さんが写楽のことを恥じらいもなく好きだと言った際の顔芸はヒゲオヤジならではのものだろう

◎だめな男の哀れな横顔を熱演!

またヒゲオヤジは『ブラック・ジャック』の後に『週刊少年チャンピオン』に連載された『七色いんこ』(1981-82年)や『ミッドナイト』(1986-87年)でも忘れがたい大人の演技を見せている。

『七色いんこ』第4話「修禅寺物語」でヒゲオヤジが演じたのは著名な画家・

肖像画がうまく描けないジレンマに苦しんで荒れる次萩の狂気の目、いんこの芝居によって正気を取り戻した瞬間の目、そして娘の最期を看取る父親の目……。表情だけでひとりの芸術家の生き様を演じるその演技力は他のどんなキャラクターにも真似できないものだろう。

『七色いんこ』「修禅寺物語」より。天才画家・不知田次萩が感情をむき出しにする場面。芸術家の孤独な苦悩を見事に表現していた

『七色いんこ』「R・U・R」では、現役を退いて人形の処分とメンテナンスを担当している偏屈な老人形師役を演じた。いかにも気難しそうな表情が味わい深い

そして『ミッドナイト』では、タクシードライバーの主人公ミッドナイトこと三戸真也の父親役を演じていた。酒飲みで粗暴でぐうたらのどうしようもない父親は、ミッドナイトが中学のころに死んでいた。中学時代ミッドナイトはそんな父親から逃げるように不良仲間と付き合い始め、親父が死んだのをきっかけに故郷を飛び出して上京したのだ。だがある日、ミッドナイトはふとしたきっかけで故郷を振り返り、自分に対する父の思いを知ることになる。

粗野で意志が弱いが、自分が誰よりもその欠点を知っている。そんなだめな男を演じたヒゲオヤジの演技には誰もが涙するに違いない。

『ミッドナイト』より。すでに廃屋となった故郷の実家へ帰ったミッドナイトの回想に出てきた父親は、我が子への愛情のかけらもないようなどうしようもないだめ人間だった。ところが……

◎デビュー当初はアクションスター!!

ここまで紹介してきたのはすでに円熟味を増したベテラン俳優になってからのヒゲオヤジの演技だが、では若いころは彼はいったいどんな役者だったのだろうか。

手塚が関西の出版社で単行本中心に作品を発表していた当時、ヒゲオヤジは命がけの冒険を体当たりでこなす役柄が多かった。例えば『地底国の怪人』(1948年)で彼が演じたのは地底ロケットを開発したビル工場長の役で、探検に向かった地底で起こる数々のピンチに必死で挑む男を熱演している。ビルはウサギの耳男に対して下等な動物だという偏見を抱いていて、それが物語の端々に態度として現れるのだが、そうした場面の演技を見るとまだまだ役者としての未熟さが感じられる。だがそれでも主人公ジョンを演じている子役のケン一くんを盛り立てて精一杯の演技をしている様子はじつに好感が持てる。

『地底国の怪人』より。ヒゲオヤジのプロの役者としての本格的な出演はこの作品から始まった。ふとした誤解からケン一と一緒に耳男を激しく罵倒するビル。後にこれは誤解だったと判明して深く後悔するのだが、この場面のあまりに乱暴な印象が尾を引いてしまい感情移入はいまひとつだったかも

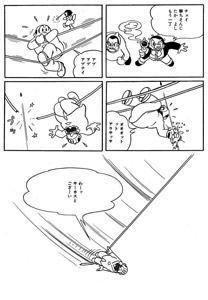

またこのころはサイレント映画時代の名優バスター・キートンばりのアクションも数多く見せていて、それがまた彼の出演作の見所のひとつにもなっていた。ここではその一例として『メトロポリス』(1949年)の1シーンをご紹介しよう。

『メトロポリス』より。バスター・キートンばりのアクロバットギャグを演じるヒゲオヤジ。間の抜けたセリフと絶対絶命な状況とのギャップが笑いを誘う

◎インディーズ作品で役者デビュー

このように手塚治虫の初期作品から最晩年の手塚マンガまで出演し続けたヒゲオヤジであるが、そもそも彼の役者としての経歴はいつから始まったのか。

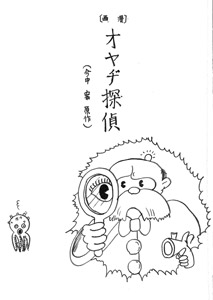

ヒゲオヤジのデビューは太平洋戦争真っただ中の昭和18年(1943年)に手塚が描いた肉筆回覧マンガ『オヤヂ探偵』だったとされている。このころ手塚は昆虫採集に熱中しており、この作品もその趣味を通じて親しくなった同好の仲間たちに読ませるために描いたものだった。

つまり手塚もマンガ家としてはいまだアマチュアであり、ヒゲオヤジもプロの俳優ではなかった。映画にたとえれば大きな劇場で公開される商業映画ではなくインディーズの自主制作映画のような作品だったのだ。

ではなぜその自主制作マンガでヒゲオヤジが手塚治虫にスカウトされたのか。その経緯については下記の虫さんぽで紹介しているのでそちらを参照していただきたい。

・虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

ヒゲオヤジはその後も手塚のインディーズマンガ『バリトン工場事件』(1948年)や『勝利の日まで』(1945年)などに相次いで出演した。そして戦争が終わり手塚が商業誌デビューを果たしたのと同時に彼もまた手塚マンガの役者としての人生をスタートさせたのである。

ちなみに冒頭に紹介した文章で手塚も書いているように、ヒゲオヤジは神田生まれの江戸っ子役を演じた際のイメージが強烈だったためか一般には東京出身と思われているが、じつは彼の出身は大阪で、この時代のマンガでは彼はネイティブな関西弁を自由自在に使いこなしている。

◎役者としてひと皮むけた迫真の演技!!

ヒゲオヤジの商業誌デビューは、終戦直後の1945年10月から手塚が『関西輿論新聞』に連載した『ロスト・ワールド』(後年の単行本とは別作品)で、その後は手塚マンガのレギュラーキャラクターとして数多くの作品に出演している。

中でもこの時代に彼の演技力が高く評価されたのが、1948年に不二書房から前後編の描き下ろし単行本として刊行された『ロスト・ワールド』における一世一代の彼の大芝居である。

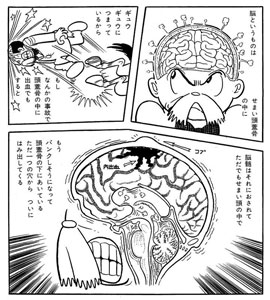

敵のアジトでヒゲオヤジが持っていたダイナマイトの導火線にうっかり点火してしまう。ヒゲオヤジは縛られている耳男を何とか助けて逃げようとするがどうにも縄が切れない。どうしようもない焦燥感の中でヒゲオヤジはついに正気を失ってしまうのだった。

この鬼気迫る演技は、映画ならば細かくカットを割りをしたりせず、カメラを長回ししてひたすら役者の演技だけで見せる場面だろう。一度カメラが回り出したらそこからはもう監督の演出もカメラワークも割り込む余地はない。役者の演技だけがその場を支配するまるで舞台劇のような緊張感。こうした場を持たせられるのは、映画俳優でも相当の演技力と度胸があるごく一部のベテランだけだろう。商業マンガデビューからわずか3年でこの迫真の演技を見せたヒゲオヤジ、ただものではない役者だったことがよく分かる。

◎コメディアンとしての新境地を開拓!!

それから時代は飛んで3年後、手塚は雑誌『少年』で『アトム大使』の連載を開始、ヒゲオヤジはアトムが通うお茶の水小学校の担任教師としてレギュラー出演することとなった。『アトム大使』は翌年から新シリーズ『鉄腕アトム』として再スタート。ヒゲオヤジも同じ役柄で続投し、合計17年間にわたってアトムの母校の先生役を演じ続けた。

役者は作品の中で役を演じるのが仕事だが、作品もまた役者を育てることがある。この作品でヒゲオヤジが切り開いた新境地が、人情にもろく熱血漢である一方、せっかちでおっちょこちょいであるという人間味あふれる役だった。

まるでマンガのように(マンガだけど)オーバーな感情表現や、一転して涙もろいやさしさを見せる表情、体を張ったドタバタギャグの数々など様々な体当たり演技が読者に大いに受け、それがヒゲオヤジを役者としてひと回りもふた回りも成長させたのだ。

中でも注目すべきなのが、このころ特に多かった命がけのドタバタギャグの数々だ。先ほど『メトロポリス』の例を紹介したように体を張ったアクションは初期作品のころから数多くこなしているが、『鉄腕アトム』の時代に特に多かったのが、物語本編の展開とはほとんど関係ない流れの中でヒゲオヤジがメタメタに痛め付けられる場面だった。

このころ、ヒゲオヤジはなぜそんなにも痛め付けられる演技が多かったのか。そして当時の子どもたちはなぜそれを大喜びで読んでいたのか。そこにはある理由があったのではないかと推測できる。

◎関西喜劇の伝統を受け継いだコメディアン

『鉄腕アトム』の中でヒゲオヤジがこっぴどく痛め付けられていた理由、そこには関西出身の手塚の中に、関西喜劇や、なにわのドツキ漫才の伝統が生きているとする見方ができるのではないか。

関西喜劇には、粗忽者で愚者である主人公が権力者にこっぴどく痛め付けられ最後には主人公が大ボケをかまして権力者をやり込めるという展開が多く見られる。

こうした関西流の喜劇や漫才では、ボケ役は抑圧された庶民のストレス発散の対象である。いくらひどいことをしても許されるし決してへこたれない。それが安心となって笑いと親近感が生まれる。

この時代の少年雑誌でヒゲオヤジのようなボケキャラが求められていた背景には、このころの子どもたちがいまだ貧しかったということがあるのだろう。

大人たちでさえその日を生きることに必死だった昭和20~30年代初期、子どもたちは満足な食料や生活用品さえない中で毎日を必死に生きていた。そんな貧しい生活の中で子どもたちがほんのひととき現実を忘れられるのがマンガを読んでいる瞬間だったのだ。

アトムの活躍をハラハラしながら見守る一方でヒゲオヤジがこっぴどく痛め付けられる姿を見て子どもたちは大笑いし、それでもめげずに生きている彼を見て今日を生きる心の糧としていたのだ。

ここではそんな『鉄腕アトム』における、ヒゲオヤジの愛すべき名演技のいくつかをご覧いただこう。

しかもこんなに必死で演技をしたのに、中には単行本化の際にあっさりカットされて人々の記憶にほとんど残っていないシーンもある。物語の本筋に直接関係ない場面が多いから、鬼の手塚治虫監督は、ページが足りないとなればヒゲオヤジがどんなに熱演していても、ばっさり切り捨ててしまうのだ。ああ無情。

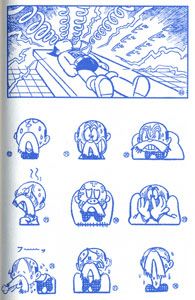

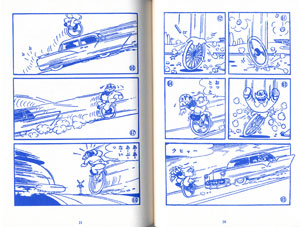

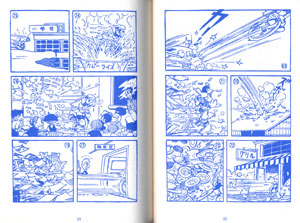

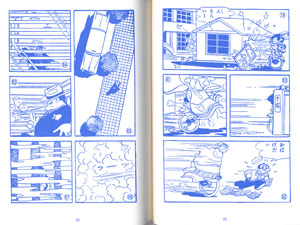

ここからしばらく『鉄腕アトム』のヒゲオヤジ名場面集をご覧いただこう(※画像は特記なきものはすべて講談社版手塚治虫漫画全集『鉄腕アトム』より)。まずは緊張した場面でベタなギャグを挟み込んで読者を脱力させるヒゲオヤジの迷演技から。お茶の水博士とのボケ・ツッコミコンビも絶妙だ

マンガのコマを目一杯に利用して感情豊かなオーバーアクションで読者を引き込む熱演の数々。最後に紹介したカットのように顔の表情の変化だけで場を持たせる“顔芸”もこのころからヒゲオヤジの十八番(おはこ)になっていく。※『鉄腕アトム《オリジナル版》復刻大全集 』より

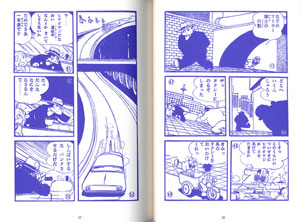

『鉄腕アトム』の中では何かと理不尽な目に遭って痛め付けられることが多かった。これだけでもかなりひどいけど、シリーズ全体の中ではまだほんの一部に過ぎない。※ラスト2カットのみ『鉄腕アトム《オリジナル版》復刻大全集 』より

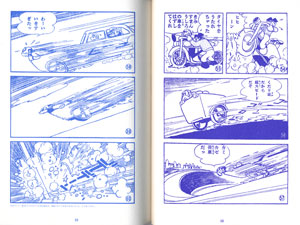

『鉄腕アトム』「宇宙ヒョウの巻」より、単行本化の際に丸ごとカットされてしまったヒゲオヤジの大追跡シーン。今回特別にノーカットでお楽しみください。※『鉄腕アトム《オリジナル版》復刻大全集 』より

◎華麗なる役者遍歴!!

『鉄腕アトム』以降、演技の幅を広げたヒゲオヤジはギャグからシリアスまで様々な演技で手塚作品に花を添えてきた。ここではとても紹介しきれないが、ヒゲオヤジの出演した主な作品タイトルと役柄を列記しておこう。じつに多種多様な役を演じてきたことがお分かりいただけると思う。

『ロスト・ワールド』(関西輿論新聞版)

1945年

『怪人コロンコ博士』(科学者)、『怪盗黄金バット』(伯爵)

1947年

『地底国の怪人』(おじさん)、『魔法屋敷』(科学者)、『ジャングル魔境』(撮影隊の隊員)、『大空魔王』(科学者)、『給血魔団』(科学者)

1948年

『拳銃天使』(船長)、『有尾人』(実業家)、『メトロポリス』(探偵)

1949年

『黄金都市』(客船の乗客)、『ふしぎ旅行記』(旅行家)、『平原太平記』(庄屋)、『タイガー博士』(国王)、『まんが大学』(刑事)、『ジャングル大帝』(ケン一のおじさん)

1950年

『来るべき世界』(探偵)、『サボテン君』(床屋)、『アトム大使』(小学校の先生)

1951年

『鉄腕アトム』(小学校の先生)、『摩天楼小僧』(ビルの支配人)、『ロック冒険記』(主人公ロックの父親)

1952年

『太平洋Xポイント』(強盗犯)、『38度線上の怪物』(主人公ケン一のおじさん)

1953年

『地球の悪魔』(私立探偵)、『ワンダーくん』(主人公ワンダーくんを気にかけるくず拾いの男)

1954年

『大洪水時代』(脱獄囚の医師)

1955年

『ライオンブックス 来るべき人類』(第一次金星探検隊の隊員)

※ライオンブックスシリーズでは全4作品に出演、『虹のとりで』(刑事)

1956年

『スーパー太平記』(長屋の大家)

『ベニスの商人』(裁判長)

『火の谷』(バーの店主)

『アリと巨人』(新聞記者)

『ビルの中の目』(刑事)

『偉大なるゼオ』(大臣)

『やけっぱちのマリア』(主人公やけっぱちの父親)

『ゼフィルス』(農家の主人)

『ライオンブックス(新作)おふくろの河』(テレビ局員)

※ライオンブックス(新作)には全3作品に出演

1958年

1959年

1960年

1961年

1963年

1964年

1970年

1971年

1972年

『ユフラテの樹』(刑事)

1973年

『三つ目がとおる』(主人公写楽保介の寄宿するラーメン屋来来軒の店主)、『ジャムボ』(商社マン)

1974年

『MW』(飲み屋の主人)

1976年

『鉄腕アトム(新作)』(小学校の先生)

1980年

『山の彼方の空紅く』(小学校の校長)

1982年

『アトムキャット』(生徒の保護者)

1986年

「ミユキとベン」(警官)

「雪の夜ばなし」(救護隊員)

「とざされた記憶」(アパート・トキワ荘の大家)

「灰とダイヤモンド」(金持ち老人)

「しずむ女」(ヒロインを病院へ運ぶ男)

「誤診」(患者)

「二つの愛」(寿司屋の客)

「ストラディバリウス」(飛行機の乗客)

「ネコと庄造と」(医師)

「デベソの達」(大学教授)

「サギ師志願」(医師)

「U-18は知っていた」(患者)

「タイムアウト」(一般市民)

「震動」(新幹線の乗客)

「盗難」(通行人)

第3話

第6話

第8話

第25話

第36話

第43話

第49話

第55話

第62話

第84話

第94話

番外

第111話

第137話

第142話

「落としもの」(電車の乗客)

「フィルムは二つあった」(映画監督)

「勘当息子」(父親)

「二人三脚」(父親)

「すりかえ」(裁判長)

「山手線の哲」(老スリ)

「人生という名のSL」(車掌)

第148話

第153話

第164話

第193話

第199話

第217話

第228話

「修善寺物語」(画家)

第4話

「R・U・R」(人形師)

第32話

そしてヒゲオヤジ最後の手塚作品への出演は、手塚の絶筆『グリンゴ』(1987-89年)の弁護士役(特別出演)だった。

何かを説明する場面でも、ヒゲオヤジはモデルとしていいようにこき使われる。さすがにこれは怒ってもいいのではないか。※左からそれぞれ『ミッドナイト』、『手塚治虫のマンガの描き方』、『手塚治虫のまんが専科』より

ヒゲオヤジが作品中に隠れキャラ的にワンカット出演している例。どこにいるか分かりますか? ※上から反時計まわりにそれぞれ『化石島』、『バックネットの青い影』、『七色いんこ』より

ヒゲオヤジ最後の出演作となった『グリンゴ』。“特別出演”とクレジットされ、わずか2ページながら印象的な弁護士役を演じた

◎ヒゲオヤジは手塚治虫の分身?

これほど多くの手塚マンガに出演した唯一無二の俳優ヒゲオヤジ──彼はその生みの親である手塚治虫にとって、いったいどのような存在だったのだろうか。

先の文章の中で手塚は「肉親同様」の存在だとしていたが、ぼくはヒゲオヤジは手塚治虫の分身のひとり、あるいは手塚治虫本人のもうひとつの姿だったのではないかと思っている。

そういえば手塚治虫自身もまた、一キャラクターとしてヒゲオヤジと同様にマンガの中で数々の役柄を演じていた。主人公と共に命がけの冒険をし、主人公を助け、演出家・手塚治虫の気まぐれによって理不尽な扱いを受けたことも少なくない。

だがその結果として手塚治虫もまたヒゲオヤジと同様、いつまでもマンガファンに愛される永遠の名優であり続けているのだ。

生きるのが辛いなぁと思ったとき、手塚マンガを読んで、その中でギッタギタに痛め付けられているヒゲオヤジや手塚治虫を見て、クスッと笑ったとき、もしかしたら心の重荷がほんの少しだけ軽くなっているかも知れません。

ではまた次回のコラムにもぜひおつきあいください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件