マンガの読者が大人にも広がり始めたのは昭和30年代の半ばごろからだ。新しい読者に向けて、どんな作品を提供したらいいのか。手塚治虫は、そこで様々な表現手法を試しながら、自らの青年マンガのスタイルを確立していった。今回は、そんな青年マンガ黎明期に描かれた手塚マンガの試行錯誤を振り返る!

◎手塚流青年マンガの源流はどこに!?

今月のこのコラムが公開される直前の7月30日、WOWOWで手塚治虫原作のドラマ『人間昆虫記』の放送が始まった。皆さんはご覧になっただろうか。……って、これを書いてる時点ではまだ放送前なので、ぼくも見てないんですけどね(笑)。

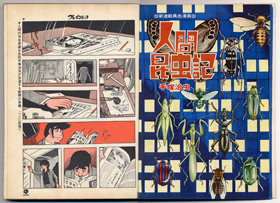

ということで、これもきっと公式サイトのあちこちに書かれていると思うけど、『人間昆虫記』は1970年から71年にかけて雑誌『プレイコミック』に連載された作品だ。

他人の才能をそっくりそのままコピーする才能を持った女性・十村十枝子。その才能を武器に欲望渦巻く社会でのし上がって行く彼女と、彼女に振り回される男たち。そんなドロドロした世界を描いたサスペンスドラマである。

人間の生態を昆虫になぞらえて描いているところや、悪女・悪人を主人公としたところなど、いかにも手塚流青年マンガのエッセンスが詰まった作品で、ぼくも大好きなマンガである。

それにしても手塚は、こうした独自の青年マンガの作風をどのようにして確立していったのか。

実はぼくもそれを正面から考えてみたことがなく、今回このコラムを書くためにあらためて過去の作品から流れを俯瞰してみたところ、そこには手塚の様々な試行錯誤の軌跡が見えてきた。

ということで今回は、これまであまりまとめて語られることのなかった、手塚治虫の青年マンガの変遷を、皆さんと共に振り返ってみよう。

『人間昆虫記』の連載は4色トビラ+2色4ページの巻頭カラーで始まった。華やかな芥川賞受賞パーティの影で、ひっそりと自殺した無名の女性作家という、もうのっけからショッキングなオープニングでありました。講談社版全集では第271-272巻に収録

◎スポーツ選手のフォーム改造にも似た作風改造!!

スポーツ選手は壁にぶつかったとき、しばしば自分のプレースタイルを意図的に変えることがある。例えば直球勝負で勝ち上がってきた野球投手が、それまでの投球フォームを捨てて新たに変化球に挑戦するなどだ。

今回の調査で、手塚治虫の青年マンガにもそうした“作風改造”の遍歴があったことが見えてきた。

しかし野球投手の投球フォーム改造がそうであるように、マンガの場合も作風改造には大きなリスクが伴う。改造が成功するという保証はないし、失敗したら元に戻すことも出来なくなってしまうかも知れないからだ。

けれども手塚は、そんなリスクをも恐れず自らの作風改造に果敢に挑戦していった。

◎ハリガネタッチで描かれた初期の風刺漫画

手塚が大人向けに描いた最初の作品は、本人が、1955年に雑誌『漫画読本』に掲載した読み切り『第三帝国の崩壊』だと語っている。これは、独裁者がロボットを使って人間を管理する社会を描いた10ページの風刺漫画だった。

絵柄のタッチは、当時の大人向け風刺漫画の代表的なスタイルだったハリガネのような細い線を手塚流にアレンジしたもので、ストーリーマンガの骨格を持ちながらも、喜劇の味わいを強調した風刺コメディとなっていた。

続いて『漫画読本』よりももっと若いヤング向けの雑誌『小説サロン』に1957年1月号から『雑巾と宝石』を連載、さらに同年9月からは雑誌『平凡』にも『ひょうたん駒子』の連載を開始した。

こちらもタッチは風刺漫画風で中味はストーリーマンガという、手塚の初期の青年マンガによくあるスタイルを取っている。

『雑巾と宝石』(講談社版全集第258巻)。美醜が入れかわるたびに、周りの人々の反応がガラリと変わるのが面白い。美女が野獣を愛するというキレイゴト(?)もまあアリだけど、本音の世界はやっぱり面白い

だけど、この段階ではそれが必ずしも成功していたわけではなかった。

『ひょうたん駒子』について、手塚は後年、こんなことを述べている。

「おとなものは、それまでにも新聞などにかいていたのですが、ハイティーン向けははじめてで、正直いってまごつきました。ターゲットをしぼりきれないのです。もちろん、ヤング向けの劇画なんかは、ほとんどまだ生まれてなかったころの話です」(講談社版全集第84巻『ひょうたん駒子』あとがきより)

結局、手塚は迷い続けたまま、「あとはかいているうちになんとかものになっていくだろうという、まことに無責任きわまるスタート」を切ったものの、結果は「予想どおり無責任なキワモノになってしまいました」(同あとがきより)と反省している。

『ひょうたん駒子』(講談社版全集第84巻)。キャラクターのデザインはもとより、コマ運びのテンポなど、モロに4コママンガやナンセンスマンガのタッチを意識したものになっている

◎1960年代の大人漫画事情はどうだった!?

ここで、当時の子ども向け以外のアダルト向け漫画雑誌の状況についてざっと紹介しておこう。

このころは手塚も書いているように、ヤング向けの劇画誌や青年コミック誌といったジャンルの雑誌はいまだ影も形もない。

手塚が、講談社版全集『人間ども集まれ!』のあとがきで「アダルト(おとな)ものの長編コミックをかいた最初」と述べている『第三帝国の崩壊』。セリフはほとんどなく、絵物語のような体裁を取っている。講談社版全集では『雑巾と宝石』に収録。※図版は『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より孫転載

ただし大人向け漫画雑誌はすでにあり、その先駆けが、手塚が『第三帝国の崩壊』を発表した『漫画読本』だった。

『漫画読本』は文藝春秋が1954年12月に創刊した雑誌で、当初は雑誌『文藝春秋』の増刊号として刊行された。ところがこれが17万部を数日で完売するほど好評で、すぐに定期刊行となる。その後、読売や産経なども相次いで漫画特集を組んだり、新雑誌を出すようになり、ちょっとした大人漫画のブームがやってきた。

といってもこの時代の大人向け漫画雑誌は、表題に“漫画”とあるにもかかわらず、ページの大半を小説や記事が占めていた。そして肝心の漫画も、時事ネタやお色気ネタを扱った数ページの風刺漫画がほとんどだったのだ。

今のぼくらの感覚からすると、大人向けのストーリーマンガがまったくないことに違和感を感じてしまうが、当時はそうした“人間ドラマ”を読ませるのは、小説の役割りだった。

一方大人漫画は、簡略化された表現と少ないコマの中で、いかに社会の本質や人間の性(さが)を風刺できるかが重要な要素となっていた。それは“漫画”という言葉が誕生した明治以来、脈々と受け継がれてきた漫画というものの、いわば本流だったのである。

ただしその“漫画”を理解してそこに込められた皮肉を笑うためには、読者にもある程度の教養と基礎知識が求められた。従って当時の大人漫画は、限られた知識人だけが楽しめるものだったのだ。

◎劇画登場にノイローゼになった!

そんな閉鎖的な大人漫画の世界にクサビを打ち込んだのが“劇画”の登場だった。

1957年、貸本の世界で産声を上げた劇画は、それまでの子どもマンガよりも物語や心理描写に力を入れ、絵を細密にし、リアリティを追求した。だがその一方で大人漫画のような小難しい理屈はスッパリと排し、娯楽に徹することで、幅広い青年層から絶大な人気を博したのだ。

この劇画という新しい潮流の登場には、手塚も大きなショックを受けた。以下、手塚のエッセイからの引用だ。

「劇画が貸本屋に溢れだし、ぼくの家の助手たちまでが二十冊も三十冊も劇画を借りてくるようになったとあっては、ぼくも心中おだやかでない。

ついにぼくはノイローゼの極みに達し、ある日、二階から階段を転げ落ちた」(講談社版全集第383巻『手塚治虫エッセイ集1』より)

手塚が戦後、自ら築き上げてきたと自負するストーリーマンガの世界。だが一方ではそれがいまだに大人の読者には通用しないという現実。そうしたジレンマの中で、一気に青年読者の人気を勝ち取った劇画の登場は、手塚をノイローゼにさせるほど大きな脅威だったのだ。

◎手塚流劇画コピー術!?

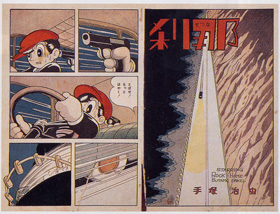

劇画雑誌『X』に掲載された読み切り『刹那』。絵柄はまだ少年マンガに近いが、物語は主人公ロックの交通事故によるトラウマに、悪人たちの内紛が絡むという、劇画風のテーマになっている。講談社版全集では第79巻『SFミックス2』に収録。※図版は『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より孫転載

そんな苦悩の時代に、手塚が劇画に対して真っ向勝負を挑んだ珍品がある。それが1959年に貸本劇画雑誌『X』(鈴木出版)に発表された3本の読み切り作品だ。

『刹那』(6月号)、『落盤』(9月号)、『花とあらくれ』(12月号)と続いて描かれたこれらの短編は、ベタを多用し、線をあえて荒れさせた、一見して明らかに劇画を意識したものになっている。

中でも『花とあらくれ』は、主人公が流れ者の漁師で、その男が港町へとフラリとやってくるところから物語が始まる。すると港では荒くれどもが殴り合いの大ゲンカをしていて、そこに主人公が加わり……という、当時の劇画がお手本とした日活アクション映画をモロに意識した展開になっている。

これらの作品で手塚は、あえて敵の本丸で自分流の“劇画”を描いてみたのである。これはいわば青年読者に向けた手塚マンガの最初のフォーム改造だった。

『刹那』に続いて描かれた劇画調マンガ『落盤』。廃坑となった炭鉱の穴の中を舞台に、たったふたりの登場人物の会話によって物語が展開するというサスペンス。回想シーンをよりリアルな劇画調にした実験的な表現も興味深い。講談社版全集では第319巻『落盤』に収録。※図版は『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より孫転載

『花とあらくれ』。初出以来、長らく再録も単行本化もされていなかった幻の作品。ぼくは1970年代に入ってからファンクラブ会報に再録されたのを初めて読み、そのあまりの劇画っぷりに驚いた。一般の単行本としては1994年に講談社版全集に収録されたのが初めてだ。講談社版全集第319巻『落盤』に収録。※図版は『別冊太陽 子どもの昭和史 手塚治虫マンガ大全』(平凡社刊)より孫転載

◎壁に突き当たったところから本領発揮!

だが結論から言うと、これは失敗だった。個々の作品には、それぞれ手塚らしいアイデアが盛り込まれていて、見るべきところも多かったが、ライバルの表現をまねただけでは、やはりそのライバルを追い越すことはできないと、手塚も早々に悟ったのだろう。こうした表現の作品はこの3作でスッパリと終わった。

以前にも書いたことがあるけど、手塚治虫の天才たる理由のひとつに、「自分がやってきた過去の業績や努力に固執しない」ということがある。

自分がどんなに苦労して切り開いた道でも、それが「違う」と感じたら、いさぎよくスパッと切り捨てて新たな道を探る。手塚にはそんな才能があったのだ。

モノ作りに関わったことのある人なら分かると思うけど、これは凡人にはなかなかできることではない。フツーは「この道は間違っているかも?」とは思っても、そのままズルズルと歩き続けてしまい、ついには取り返しのつかないところまで進んでしまうものなのだ。

ところが手塚治虫はそうではなかった。自分の前に壁ができて作品の進化が止まりそうになると、まるで昆虫が脱皮をするようにその作風をガラリと変え、再び新たな出発点に立って進化を再開する。それが一度のみならず二度三度と繰り返されたのだから、手塚はやっぱり天才だったのだ。

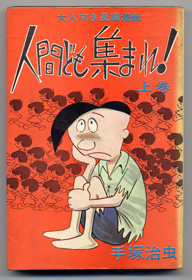

◎『人間ども集まれ!』で再びナンセンス調の画風へ

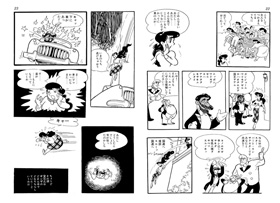

そんな手塚の2度目のフォーム改造は1967年に発表されたこの作品からだった。『漫画サンデー』に連載された『人間ども集まれ!』である。

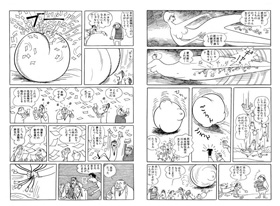

男でも女でもない第3の性を持った人間=無性人間が、世の中に大量に誕生する。それは、たったひとりの日本人・天下太平の精子から人工授精によって生み出されたものだった。

無性人間には働きバチのように人間の言いなりになる性質がある。人間たちはその性質を利用して、無性人間たちを兵隊にしたり、殺人ゲームのコマとして使ったりと、いいようにコキ使う。だがやがて彼らの反乱が始まる!!

このころは『漫画サンデー』も、今とは違ってユーモアとナンセンスを主体とした雑誌であり、手塚も、それに合わせて絵柄を再び、『第三帝国の崩壊』からの流れを受けたナンセンス漫画風のペンタッチに戻した。

当時の絵柄について手塚自身が述べている。

「なぜこういう画風でこれらの作品をかいたか、という点については(略)、なによりも、それまでのぼくの漫画の画風に限界を感じていたからです。子どもむけの、あかぬけしない、ごちゃごちゃしたペンタッチから、ぬけだしたいとも思っていたからです」(講談社版全集第82巻『人間ども集まれ!』第2巻あとがきより)

◎画風の“揺れ”から垣間見えた新たな道とは!?

しかしこの作品で興味深いのは、物語が佳境に入って手塚の筆が疾ってくると、改造したはずの投球フォームを忘れて、表現がどんどんとリアルになっていくことだ。

特に、太平の精子から最初に作られた長男(長女?)の未来(みき)が、殺された母親の復讐に向かうシーンなどは、後の『人間昆虫記』や『MW』などにも通じる凄みさえ感じられる。

これについては手塚自身も自覚していて、同じあとがきの中でこう述べている。

「たくさんのこどもむけ連載漫画をかかえているなかに、ひとつやふたつこのように画風をかえてかくと、どうしても劇画ふうのペンタッチがまぎれこみます。この『人間ども集まれ!』にも、そんなゴタゴタした部分があちこちにでています」

そして絵柄が変わったことに気づくとまた次の回では元のナンセンス風タッチに戻しているわけだが、実はそのリアルなタッチの方にこそ、後の手塚流青年マンガの本流が隠されていたということは、当時は本人も気づいていなかったのである。

◎青年コミック誌の登場で新たなスタイルが確立!

そして1968年、初めての本格的な青年コミック誌が2誌、創刊された。小学館の『ビッグコミック』(2月創刊)と秋田書店の『プレイコミック』(9月創刊)である。

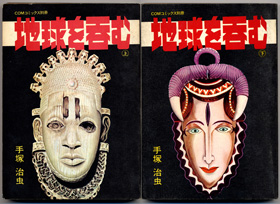

手塚はこの2誌に、さっそく創刊号から作品を発表している。『ビッグコミック』には『地球を呑む』を、『プレイコミック』には創刊号に読み切りを掲載した後、読み切り連作『空気の底』を発表した。

『ビッグコミック』創刊第4号(左)と第5号。当時は平綴じで厚みのあるどっしりした作りの雑誌だった。こちらも目次と次号予告のページから当時の中味の雰囲気を読み取っていただきたい

これらの作品で、手塚はあのナンセンス漫画の筆致とも、劇画の模倣とも違う、新たな青年マンガの画風を誕生させた。

そしてその後、どんどんと増えていった青年コミックの世界で、この画風で次々と傑作を発表していくのである。

ところで天才手塚はこのフォーム改造が成功したことで、その過渡期の産物だったナンセンス漫画風のタッチは捨ててしまったのかというと、さにあらず!

新たにリアルな表現方法を確立したことで割り切りができたのか、ナンセンス表現にも磨きがかかり、『上を下へのジレッタ』などの傑作を生み出したのである。

一方、ナンセンスな画風をより究めた異色作『上を下へのジレッタ』。左は1971年に刊行された最初の単行本(実業之日本社刊)。この最初の単行本では大幅なページカットがされていて、右のエログロナンセンスな幻覚シーンも収録されていなかった。講談社版全集でようやく収録されたそのシーンを見てびっくり! 手塚が実験アニメーションでよくやったようなシュールなイメージが次から次へと展開する。講談社版全集では第171-172巻に収録。また2008年には実業之日本社から、連載当時のままの形で完全復刻した<完全版>も刊行されている

手塚先生、やはりタダモノではありませんでした。ではまた次回のコラムでもおつきあいください!!

黒沢哲哉

1957年東京生まれ。マンガ原作家、フリーライター。手塚マンガとの出会いは『鉄腕アトム』。以来40数年にわたり昭和のマンガと駄菓子屋おもちゃを収集。昭和レトロ関連の単行本や記事等を多数手がける。手塚治虫ファンクラブ(第1期)会員番号364番

コラム バックナンバー

虫さんぽ

- 虫さんぽ 第61回:夏の関西さんぽ(後編)エキゾチックタウン神戸でポートピア‘81の思い出をたどる!

- 虫さんぽ 第60回:夏の関西さんぽ(中編)京の都で手塚先生のスタミナグルメと思い出話を堪能!!

- 虫さんぽ 第59回:夏の関西さんぽ(前編)宝塚の最新手塚事情を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第58回:銀座-日比谷-皇居周辺、手塚治虫大人マンガさんぽ!!

- 虫さんぽ 第57回:山手線・中央線界隈 東京都内悪のアジトとヒーローの足跡

- 虫さんぽ 第56回:冬の神奈川県・横浜でB・J&サンダーマスク、恋の思い出にひたる!!

- 虫さんぽ 第55回:北海道さんぽ(後編)旭川へアトムと火の鳥に会いに行こう!!

- 虫さんぽ 第54回:北海道さんぽ(中編)シュマリとB・Jの作品風景を求めて札幌を歩く!!

- 虫さんぽ 第53回:北海道さんぽ(前編)昭和新山とカルデラ湖に大自然の驚異を見た!!

- 虫さんぽ 第52回:春の港ヨコハマでブルアちゃんの面影をたどる!!

- 虫さんぽ 第51回:鎌倉界隈 早春の風を浴びて手塚マンガにまつわる歴史と伝統を歩く!!

- 虫さんぽ 第50回:東京 羽田空港から赤坂へ、手塚先生推薦の本格中国料理に舌鼓!!

- 虫さんぽ 第49回:再訪・福島県会津地方(後編):会津に遺された手塚治虫の宝物を巡る旅!!

- 虫さんぽ 第48回:再訪・福島県会津地方(前編):手塚治虫双六ラリーさんぽ!!

- 虫さんぽ 第47回:東京−神奈川、怪奇マンガ『バンパイヤ』の名場面を歩く!!

- 虫さんぽ 第46回:東京の東側、昭和レトロな街並みに手塚マンガの面影を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第45回:東京・上野パート2 美術館と博物館をめぐる早春の虫ツアー!!

- 虫さんぽ 第44回:東京・上野 かっぱ寺と手塚マンガに描かれた西郷さんにご挨拶!!

- 虫さんぽ 第43回:沖縄さんぽ(後編)祭りの“跡”と手塚マンガに描かれた青い海、輝く自然を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第42回:沖縄さんぽ(中編)手塚マンガに描かれた米軍基地の町を歩く!!

- 虫さんぽ 第41回:沖縄さんぽ(前編)手塚マンガの戦争を振り返りつつ沖縄戦跡を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第40回:東京・新宿界隈 SF作家仲間との交流、そして路地裏アラベスク!!

- 虫さんぽ 第39回:東京・池袋界隈 手塚先生とマンガ家仲間との交流の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第38回:宝塚さんぽ(後編)手塚治虫先生の実弟・浩さんと昆虫採集の森を歩く!!

- 虫さんぽ 第37回:宝塚さんぽ(前編)手塚治虫記念館で隠れキャラを探そう!!

- 虫さんぽ 第36回:大阪さんぽ(後編)マンガとアニメ、手塚先生の創作活動のルーツを訪ねる!!

- 虫さんぽ 第35回:大阪さんぽ(前編)手塚少年に芽生えた科学する心を訪ね歩く!!

- 虫さんぽ 第34回:東京・銀座から丸の内へ 手塚先生のおもてなしメニューを堪能する!!

- 虫さんぽ 第33回:東京豊島区 トキワ荘通りを鈴木伸一先生と再訪する!!

- 虫さんぽ 第32回:茨城県石岡市 火の鳥に願をかけ、江戸時代に思いをはせる!!

- 虫さんぽ 第31回:手塚先生のベレー帽をめぐって東京・銀座を歩く!!

- 虫さんぽ 第30回:東京・総武線沿線、手塚マンガゆかりの出版社を各駅停車散歩!!

- 虫さんぽ 第29回:埼玉県新座市パート2:手塚治虫の愛した緑豊かな新座の杜を散策するっ!!

- 虫さんぽ 第28回:埼玉県新座市パート1:初夏の手塚プロ新座スタジオ界隈を歩く!!

- 虫さんぽ 第27回:東京・青山から六本木へ、手塚先生、文化交流の足跡を歩く!!

- 虫さんぽ 第26回:東京・有楽町日比谷界隈。手塚アニメの原点と最晩年の手塚先生の素顔を訪ねる!!

- 虫さんぽ 第25回:手塚先生の第2の仕事場!? 東京都内・カンヅメ旅館をめぐる!!

- 虫さんぽ 第24回:音羽〜早稲田 手塚マンガの出版と収集、その歴史を歩く!

- 虫さんぽ 第23回:東京湾岸 アトム風車と羽田の大鳥居を見に行こう!!

- 虫さんぽ 第22回:東京都文京区~千代田区 陽だまりの樹さんぽ!

- 虫さんぽ 第21回:東京都新宿区・高田馬場、手塚グルメを味わう春のお花見さんぽ!!

- 虫さんぽ 第20回:神奈川県・川崎市縦断、ドラえもんと笑いの像に会いに行く!

- 虫さんぽ 第19回:東京・井の頭公園界隈:“赤いネコ”の武蔵野と昆虫館を訪ねる

- 虫さんぽ 第18回:新宿区四谷・ついに判明した手塚先生の下宿跡を再訪する!

- 虫さんぽ 第17回:【夏休み関西さんぽ・後編】兵庫県宝塚市:手塚治虫記念館周辺を歩く

- 虫さんぽ 第16回:【夏休み関西さんぽ・前編】大阪界隈:医大生時代の手塚先生の足跡を歩く!

- 虫さんぽ 第15回:東京・豊島区雑司が谷・並木ハウス周辺を歩く

- 虫さんぽ 第14回:東京・文京区と四ッ谷で手塚先生、東京進出の足跡をたどる

- 虫さんぽ 第13回:福島県会津若松(後編)・東北の城下町に手塚先生の素顔を見た!

- 虫さんぽ 第12回:神奈川県鎌倉・河童と大イチョウとフクちゃんに会いに行こう!

- 虫さんぽ 第11回:福島県会津若松(前編)・スリル博士と歩く初夏の会津

- 虫さんぽ 第10回:東京銀座界隈で、手塚先生のONとOFFの足跡をたどる

- 虫さんぽ 第9回:東京都葛飾区・柴又帝釈天(たいしゃくてん)界隈で手塚先生の足跡をたどる!!

- 虫さんぽ 第8回:練馬区富士見台・虫プロ界隈を石津嵐さんと歩く!!

- 虫さんぽ 第7回:杉並区荻窪・手塚ファン大会のルーツを訪ねる!!の巻

- 虫さんぽ 第6回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(後編)

- 虫さんぽ 第5回:埼玉県飯能市・鉄腕アトム像周辺(前編)

- 虫さんぽ 第4回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その2

- 虫さんぽ 番外編:江戸東京博物館『手塚治虫展』と両国・浅草界隈

- 虫さんぽ 第3回:豊島区南長崎 元トキワ荘周辺・その1

- 虫さんぽ 第2回:高田馬場・その2

- 虫さんぽ 第1回:高田馬場・その1

あの日あの時

- 手塚マンガ あの日あの時 第59回:第1回手塚治虫ファン大会が開催されるまで

- 手塚マンガ あの日あの時 第58回:あんなネタこんなネタ、小ネタコレクション!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第57回:追跡ルポ! 手塚治虫書店を巡る7日間の旅!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第56回:手塚治虫の描いた未来のロボット社会(その1)アトムと恋愛はできるか!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第55回:埋もれた手塚資料に光を当てる、おもしろレーベルの挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第54回:大公開『カラー完全版 ふしぎな少年』のできるまで!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第53回:手塚マンガ出版の新しいカタチ、“原画コラージュ方式”に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第52回:手塚流ジュブナイルロマンスを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第51回:怪優ヒゲオヤジの魅力に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第50回:大長編『火の鳥』の誕生と幻の結末に迫る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第49回:大長編『火の鳥』の読み方ナビ

- 手塚マンガ あの日あの時 第48回:手塚マンガの音楽表現を斬るっ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第47回:手塚マンガのワン・ニャン戦争!?

- 手塚マンガ あの日あの時 第46回:手塚治虫のグルメマンガ・メシマズ編!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第45回:グルメな手塚マンガ、ア・ラ・カルト!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第44回:あるスクラップ帳で振り返る虫プロ倒産騒動のころ

- 手塚マンガ あの日あの時 第43回:もう戦争は沢山だ。半自伝的戦争マンガの誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第42回:二度と戦争なんか起こすまい。手塚マンガが描いた“戦後”の“戦争”

- 手塚マンガ あの日あの時 第41回:今日から君もマンガ家だ!? 手塚治虫のマンガ家入門書大全!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第40回:変身こそが我がマンガ!? 手塚マンガのメタモルフォーゼを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第39回:人か獣か!? 手塚マンガの人外ヒロイン&ヒーローを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第38回:手塚マンガ・復刻の源流を探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第37回:手塚マンガ復刻の現場を探訪する!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第36回:手塚治虫の原作付きマンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第35回:人、人、人がいっぱい! 手塚マンガ・モブシーンの秘密!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第34回:ユルくない!? 手塚流“マスコットキャラ”変遷史!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第33回:手塚マンガで振り返る手塚治虫の生涯!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第32回:手塚治虫の業界マンガを読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第31回:マンガ家&編集者、今昔物語!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第30回:手塚マンガの中の“中二病”を読む!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第29回:手塚治虫ファンクラブ創立の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第28回:手塚キャラに秘められた“時代”をあばく!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第27回:妖怪ブームの荒波に挑んだ『どろろ』の挑戦!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第26回:手塚萌えの異色作『プライム・ローズ』の時代!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第25回:ファン感涙! 手塚治虫全集刊行のころ!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第24回:手塚治虫、アニメにかけた情熱のルーツを探る!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第23回:手塚流巨大SFヒーロー誕生の時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第22回:逆引き版『陽だまりの樹』創作秘話!!

- 手塚マンガ あの日あの時 第21回:手塚マンガのロボット年代記(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第20回:手塚マンガのロボット年代記(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第19回:手塚流作品タイトルの付け方(後編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第18回:手塚流作品タイトルの付け方(前編)

- 手塚マンガ あの日あの時 第17回:手塚流青年マンガの軌跡を追え!

- 手塚マンガ あの日あの時 第16回:文明礼賛と自然回帰のはざま

- 手塚マンガ あの日あの時 第15回:大阪赤本と秘境探検ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第14回:『マグマ大使』と特撮怪獣ブームの時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第13回:もうひとつのW3(ワンダースリー)

- 手塚マンガ あの日あの時 第12回:『三つ目がとおる』誕生

- 手塚マンガ あの日あの時 第11回:ハレンチマンガ旋風の中で

- 手塚マンガ あの日あの時 第10回:手塚マンガが悪書だった時代

- 手塚マンガ あの日あの時 第9回:虫プロ誕生とテレビアニメ時代の夜明け

- 手塚マンガ あの日あの時 第8回:地上最大のロボットとアトム貯金箱

- 手塚マンガ あの日あの時 第7回:アトムの予言─高度経済成長のその先へ─

- 手塚マンガ あの日あの時 第6回:アトム誕生の時代─焼け跡の中で─

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(2):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第4回(1):“悪魔のような男”はこうして生まれた -バンパイヤからMWへ-

- 手塚マンガ あの日あの時 第3回:アポロ月着陸と月の石(その2)

- 手塚マンガ あの日あの時 第2回:アポロ月着陸と月の石(その1)

- 手塚マンガ あの日あの時 第1回:B・Jとミグ25亡命事件