はじめに:

1000万ダウンロード突破のコミックアプリ、「マンガワン」! そちらで配信中の手塚作品の中から、『どろろ』をピックアップ!!

1968年にアニメ化、2007年には実写映画化もされた『どろろ』。体の48箇所を魔物に奪われた百鬼丸が自らの体を取り戻す旅の途中、天涯孤独のどろろと出会い、未完の物語ながらも根強い人気があるエピソードが展開されていきます!!

その中でも、百鬼丸と家族が対面する運命の回、「ばんもんの巻」をご紹介デゴンス!!

解説:

(講談社 手塚治虫漫画全集『どろろ』あとがきより)

あちこちにかいたことですが、ぼくは人一倍負けん気が強く、たとえば漫画でも、ある作家が一つのユニークなヒットをとばすと、おれだっておれなりにかけるんだぞ、という気持ちで同じジャンルのものに手を出す、おかしなくせがあります。

というわけで、「どろろ」は、水木しげる氏の一連の妖怪もののヒットと、それに続く妖怪ものブームにあやかって(?)作り上げた、いうなれば、きわものです。

しかし、最初の十回ばかりは、ぼくも本心からこの作品にのってしまったのです。珍しく時代もの、それも中世を舞台にした因果応報もの、ということが意欲をかき立てました。主人公の二人に自分ながら惚れぬいたのも、めったにないことでした。六、七回めのあたりには折りこみ口絵もはいり、それには水木氏ばりに、登場妖怪たちをずらりとならべたりしました。(中略)

「どろろ」というタイトルがなぜ生まれたかというと、ぼくの子どもが、どろぼうのことを片言で〝どろろう〟といったことからできたのです。

ところで、おかしなことにアメリカの日本漫画のファンがこの「どろろ」が大好きで、ぼくの会った何人かの青年は、手塚漫画でいちばん好きだといってくれましたし、このあいだ行ったサンジエゴの漫画大会で、ぼくにサインをたのんだ娘などは、百鬼丸の絵をかいてやったら、本当に涙をうかべて「I love him!」というのです。うれしいけど、おかしなものですね。

マンガwiki作品紹介:

読みどころ:

「ばんもんの巻」では、成長した百鬼丸と家族がはじめて再会します。

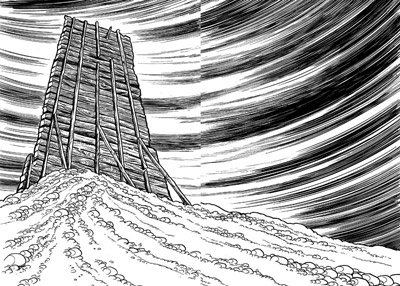

戦争中の富樫領と朝倉領の国境に、「ばんもん」と呼ばれる巨大な板が立っていました。百鬼丸とどろろの二人が、この「ばんもん」の側で休んでいると、富樫側の侍大将・醍醐景光が、敵国の領民達を引き連れてやってきます。そして、その領民たちを板の前に並ばせると、小さな子供まで無差別に弓矢で殺してしまいました。それを見て怒ったどろろは景光をののしり、成り行きで百鬼丸が景光と戦うことになります。しかし、景光の顔を見た百鬼丸は、なぜか心の中にあたたかいものがこみ上げ、一方の景光も、百鬼丸の生い立ちを聞いたとたん、突然うろたえて引き上げてしまいました。

この「ばんもん」のアイデアは、あきらかにドイツの「ベルリンの壁」がヒントとなっています。戦争によって、国や家族が引き裂かれる悲劇を描くために、風刺的にストーリーに取り入れようと考えられたのでしょう。エピソード全体も「反戦」のテーマに貫かれ、子供にもわかりやすく提示されており、たとえばどろろが仲良くなる助六という少年も、明るく魅力的なキャラクターながら、親と引き裂かれた戦争難民という悲しい運命を背負っています。

また、このエピソードのもう一つの柱は、最初に述べたとおり百鬼丸と家族との再会です。自分の父、母、弟と出会った百鬼丸は、肉親への憎しみや愛情など、さまざまな感情に心が揺れ、苦しみます。そして、本来は愛すべき家族の存在が、百鬼丸が背負っている孤独をかえって明確に浮かび上がらせ、彼のキャラクターに新たなふくらみを出しているのです。

百鬼丸の弟・多宝丸が登場する唯一のエピソードとしても、「ばんもんの巻」は『どろろ』を読む上ではずせないエピソードの一つです。

注目の一コマ:

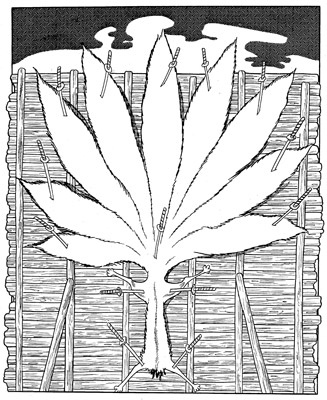

今回登場した、狐の妖怪(尻尾が9本あることから、おそらく九尾の狐?)のなれの果ての姿です。妖怪は、野ギツネと呼ばれ、妖力を使って百鬼丸を惑わそうとしたり、町の住人を操り、いくさが終わらないように仕向けていました。死んだ兵隊の肉を食らい増え続けた彼らは、自分のエサとするために、いくさをはじめた人間の裏で暗躍していたのです。妖怪を退治した百鬼丸は、「両国の国のやつらに見せてやるんだ!!」と、ばんもんに刀で貼り付け、晒しものにします。本当の敵は、富樫側でも朝倉領でもなく、この狐の妖怪だったと言わんばかりに。

一方的に巻き込まれて盲目になりがちな現状から目を覚まし、戦争の愚かさに気付いてほしいと訴えかけられているような一コマとなっています。

作中の名セリフ:

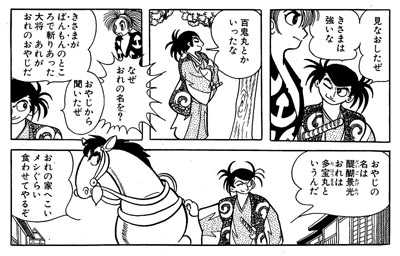

両親を幼くして亡くし、百鬼丸と出会うまで浮浪児としてひとり生きてきたどろろ。日々盗みを働いたりしながら生き延びてきたどろろが、世の中をわたるには刀とお金が必要だと悟ったことを語ります。

しかし、お金は多く持てば持つほど、だれかにとられる心配をしなくてはいけないものであり、それよりも刀がほしい、刀を持っていれば安全かつ将来に自信がもてる、と断言します。

いくさばかりで明日どうなるかわからない身の上です。どろろにとって、刀を手にし、強さを手に入れるというのは何より必要なことかも知れません。

それは、どろろの世界だけではなく、いまの世の中でも同じ。道具を使って、技術を身に付けることは、ある意味、お金より大切な生きていくための術とも言えるでしょう。