ストーリー

清朝末期、義和団娘子軍で戦った姫三娘は山東省の農民出身。決して美人ではないけれど、持ち前のタフさで義和団の敗北後も北京から上海に逃れ、そこで章炳麟門下の愛国活動家の少年王太白と出会う。三娘の飾らない魅力に徐々に惹かれていた太白だが、清朝の役人にとらわれ、拷問に屈して心に傷を負ってしまう。太白と三娘はともにお尋ね者となり、安川大尉の手引きで大正時代の日本へ向かう。

解説

1974/09/28-1975/04/1 「漫画サンデー」(実業之日本社) 連載

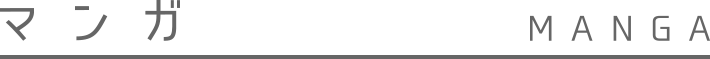

昭和史のなかでもひときわきな臭い二・二六事件については、中学や高校の歴史の授業で必ず取り上げられ、また必ず年号とともにテストに出題される重要な事件ですが、その黒幕として処刑された北一輝については、印象的なその名前のわりにその人物像となると曖昧模糊として、とたんに印象が薄くなってしまいます。同じようにきな臭い歴史上の人物——たとえば『忠臣蔵』の大石内蔵助や、新選組の面々に比べたら、知名度の点でもうひとつ、との感が否めません。 始まりの舞台は義和団の乱の渦中にある中国。上向きの鼻が災いしてブサイクに見えるけど、良く見ると可愛い田舎娘・姫三娘は、村の役人頭を殺して逃げ出し、山中で出くわした義和団の一味にもぐりこみます。義和団や当時の中国の内情に関しての詳しくは、作品随所に出てくる解説にお任せするとして、学もなく、お金もなく、とりえといったらどんなにひっぱたかれてもぴんぴんしているタフさだけ、という姫三娘が何故また北一輝と出会うのか、というあたりが、この作品前半の見どころです。世の中の流れにどんどん巻き込まれて、ついには日本に流れ着くまでのダイナミックで数奇な運命は、姫三娘の、おそらく手塚マンガのヒロインの中でも一、二をあらそう逞しさあってこその無茶なもので、激動の展開、などという軽い言葉で片付けてしまうのがもったいないぐらいの波乱万丈ぶりなのです。そもそも何で、中国の田舎で貧しい農民をやっていた娘が、日本に来て革命志士だなんて呼ばれているのか、はじめから読まないと絶対に、分かりません。肝心の「北一輝」は、と言えば、二巻になってやっと姿を現し、革新的な思想を抱えながらも誰にもそれを認めてもらえず、一人悶々とした毎日を過ごす青年として登場します。当然三娘と初めてあう頃の北はまだ若々しく、鋭い面差しと眼帯があいまってどことなく恐ろしげながら印象的な面差しで、このマンガが二部、三部と続いていたらきっと人気が出ただろう魅力的なキャラクターです。果たして——単に話の筋立てやマンガの見事さ以外にも、かの『アドルフに告ぐ』に見えるような衝撃的な資料をも、こともなげに使ってみせる手塚治虫は、北一輝の何をつかんでいたのか。このまま連載が続いていたら、何が明らかになっていたのか、…それを思うと未完なのがたいへん、悔やまれてなりません。