関係者インタビュー

私と手塚治虫

第2回 昆虫愛がつないだ関係

文/山崎 潤子

手塚治虫先生の関係者に話を聞き、さまざまな角度から手塚治虫の素顔を探っていこうという企画です。2人目は、小林準治さん。手塚プロダクションの作画監督です。虫プロ時代の話や手塚先生とのエピソードを聞いていきます!

PROFILE

小林 準治

アニメーター。手塚プロダクション作画監督。1966年にアニメーターとして虫プロダクション入社。フリーの時期を経て、1978年より手塚プロダクション動画部門に参加。主な参加作品に『ジャングル大帝』『リボンの騎士』『千夜一夜物語』『ジャンピング』『森の伝説』など。『手塚プロが教える 動物アニメーションの描きかた』(PHP研究所)、『マンガ 手塚治虫の昆虫つれづれ草』(講談社)、『手塚治虫の昆虫博覧会』(共著・いそっぷ社)など著書多数。

●試写室で溶けたアイスクリーム

────手塚先生との個人的な思い出はありますか?

小林:虫プロ時代も手塚プロダクションになってからも、社員からすれば手塚先生は雲の上の人ではあったけど、僕はクラシックや映画が好きだから、先生と話が合ったんですよ。だから、何かのついでに30分くらい長話をすることがよくあったかな。でも、編集者が何人も原稿待ちしているときに話をしていたら、いまの社長(松谷孝征氏)から「先生の30分はあなたの3日分だ!」なんて怒られたこともありましたね。

────先生も忙しいさなか、たまに趣味の話をするのが楽しかったんでしょうね。

小林:当時の僕は、映画館や試写室で年間200本以上映画を見ていたんです。だから、手塚先生と僕しか見ていない映画もあってね。先生が「ほら、『赤い靴』や『ホフマン物語』のあの感じですよ」なんて説明しても、僕にしかわからない。そういうことが何度かあって「こいつは趣味合うな」とか「話せるな」って思ってくれたんでしょうね。

そういうわけで、僕だけ映画の試写会に誘ってもらうこともあったんですよ。

あれは『トワイライトゾーン』の試写会だったかな。先生に突然「明日行けますか?」って聞かれて、一緒に車で有楽町まで行って......。後ろの席に淀川長治さんがいらっしゃったのを覚えています。当時、1983年で、CGの黎明期だから封切り前に見られるのはうれしかったな。

────先生と並んで映画を観るわけですね。

小林:先生は甘いものが好きだから、ソフトクリームを自分の分と先生の分、2つ買って席に戻ったんですよ。「先生、どうぞ」って渡そうとしたら、「僕はいりません」って言う。しかたがないから、自分の分は食べて、先生の分は映画が終わるまで持っていたら、すっかり溶けちゃった。あかりがついたら「あれ、あなたまだ持っていたんですか」って(笑)。単に食べたい気分じゃなかったんだろうけど、気を使ったのが裏目に出るみたいなことはよくあったね。

────なんとなく、手塚先生らしいエピソードですね。でも、先生の隣で映画を観るのは緊張しそうです。

小林:普通は緊張するだろうけど、僕はそれほどでもなかったかな。

一緒に映画を見ていると、先生がときどき肘でつついて、小声で話しかけてくるんですよ。「この人、あの映画にも出てたよね」「ここは特撮ですかね」なんてね。先生って、そういう無邪気でかわいらしいところがあるんですよ。

●昆虫話はつきることなく

────そういえば、小林さんと手塚先生には「昆虫好き」という共通点もありますよね。

小林:そうそう。先生とは、昆虫の話もたくさんしましたね。

先生は蝶が好きなんです。僕がデスクに蝶の標本を飾っていたら、先生が「あなた、蝶をやるの?」って聞いてきて。

そもそも手塚治虫に「虫」がついているのは、「オサムシ」っていう昆虫が由来。あるときテレビか何かの取材に、先生が「今度オサムシを見せますよ」って言っちゃった。そこで先生がスタッフに「オサムシをとってきてください。その辺にいますから!」って言うんですよ。そう言われても簡単には見つからない。みんなで探して、なんとか瀕死のオサムシを見つけたことがあります(笑)。

きれいな緑色の虫で、昔はここ(新座スタジオ)の辺りにもたくさんいたんですけどね。廊下にもうろちょろしていたし。最近はめっきり減ったよね。

────手塚先生は、オサムシが好きだったんですか?

小林:先生は蝶が好きだったんですよね。虫ならなんでもいいっていう人は昆虫界では素人。マニアはアゲハだけとかゾウムシだけとか、一点に絞るんだよ。ゾウムシファンとオサムシファンでトレードしたりね。そういえば先生の弟の浩さんも蝶が好きで、だいこんっていう大阪昆虫同好会の会員です。

『ゼフィルス』(1971年)

蝶をモチーフに戦時下の日本を描いた短編。過酷な現実の中で蝶の採集に熱中する少年が、山の中の小屋でひっそりと暮らす姉弟と出会う。

僕が好きなのはコガネムシやハチ。コガネはかわいいし、種類が多くて楽しいんだよ。先生もコフキコガネムシをつかまえて、「これ、かわいいんだよね」なんて見せてくれたっけ。僕は蝶や蛾も好きだけどね。虫のしぐさをよく見ると、嫌がったり喜んだりしているのがわかるよ。

────昆虫って人間とはかけ離れたビジュアルの生命体だからこそ、創作意欲を掻き立てるんでしょうか?

小林:そうかもしれない。デザイナーさんも昆虫の配色を参考にするらしいよね。

僕調べだけど、先生の作品でどこかしらのコマに虫が出てくるのは700作品中180作品ある。ちょっとだけ出ているのも入れてね。『インセクター』っていう作品もあるくらいだし。『陽だまりの樹』で伊武谷万二郎がいもむしをお弁当に入れられるシーンがあるけど、あんなの虫が好きじゃなきゃ思いつかないよね。

作品中で虫を描く漫画家さんは多いけど、みんなファンタジーなんだよね。でも、手塚作品の昆虫は、リアルで身近というか、昆虫愛が感じられる。虫を使った情景描写もうまいんだよ。『アドルフに告ぐ』で本多大佐がピストル自殺するとき、銃声とともにセミが飛び立ったりね。

先生の漫画をよく見ると、昆虫、植物、動物がよく出てくるよね。たとえば『アドルフに告ぐ』のUボートで北極海を進むシーンで、氷山にいきなりアザラシが出てきたりね。ストーリーと関係なくすきあらば入れてくる。

もっと先生と虫の話をしたかったなあ。今は叶わないけれど。

『インセクター』(1979年)

世界をまたにかける天才的な昆虫採集家、醍醐剣策が、次々と昆虫にまつわる事件に巻き込まれていく。ミステリー仕立ての連作短編。

────昆虫の世界は奥が深いんですね。先生も、小林さんと昆虫の話をするのが楽しかったでしょうね。

小林:そういえば、僕の結婚式のとき、先生が挨拶で「昆虫の卵から幼虫、幼虫からさなぎ、さなぎが羽化して成虫になるように......」って、いうたとえ話をしてくれましたよ。人生の節目である結婚を虫の一生にたとえてね。普通の人からすれば何を言ってるんだろうって思うだろうけど。「蝶に生き、蝶をこよなく愛する友」っていう言葉も書いてくれたけど、僕はコガネムシが好きなんだけどね......。

『陽だまりの樹』(1981年〜1986年)

青年武士・伊武谷万二郎と、青年医師・手塚良庵を主人公に、幕末という激動の時代に生きる人々を描いたドラマ。手塚良庵(良仙)は、実在した手塚治虫の曽祖父がモデル。

●2000円の蟹グラタンと4000円のステーキ

────仕事中のエピソードはありますか?

小林:虫プロ時代、『千夜一夜物語』をやっていたとき、たまたま先生が僕の隣で仕事をしていたんです。何かの拍子に先生が画鋲の入っていた箱をデスクから落として、床に画鋲がばらまかれてしまった。僕が「先生、画鋲が落ちましたよ」って言ったら「誰かが踏めばわかります!」って(笑)。結局僕らで拾ったけど、手塚先生って細やかなところとずぼらなところが同居しているんだよね。

────おもしろいですね。一緒に食事をするようなことは?

小林:高田馬場のスタジオの近くに「青樹」っていう洋食屋があって、先生はアニメ部のスタッフをよくそこに誘ってくれましたね。先生が注文するのはいつも、渡り蟹のグラタンと、ライス、サラダ、コーヒー。渡り蟹のグラタンは当時でも高くて、2000円くらいだったかな。僕らは遠慮してミートソースやカレー。先生は「みなさん若いんだから、ステーキ食べなさいよ!」って言うんだよ。でも、メニューを見たらステーキは4000円くらいで、頼めるはずないよね(笑)。

────そうやってスタッフを食事に誘うこともあったんですね。

小林:そうだね。でも、漫画部の人に聞いたらそんなことは一度もなかったらしい。手塚先生は、アニメーターをかわいがってくれたんだよ。なぜなら、漫画部の人は弟子的な意味合いもあって、後年ライバルになる可能性があるから(笑)。アニメーターはライバルというよりも、専門家としてとらえてくれたんじゃないかな。先生は「僕は感覚で描いているから、アニメの動きを論理的に説明できるのはあなたたちだけだ」なんてうれしいことも言ってくれたね。

────忙しい手塚先生とよく一緒に食事をしたとは......いい思い出ですね。

小林:忙しいといえば、手塚先生が海外に行くというとき、時間がないから成田まで行く自動車の中で打ち合わせをしたっていうことがありました。後部座席に3人乗ってね。でも、空港についてもまだ終わらない。空港についてもまだ続けていたら、係員が「先生、もう時間がありません」って言ってきた。先生は「ああそう」って、旅立っていったね。

●実験映画『ジャンピング』の思い出

────先生との仕事で、一番心に残っているものはなんですか?

小林:印象に残っているのは『ジャンピング』。これはカメラ目線の実験アニメなんだけど、手塚先生はこういうのを昔からずっとやりたかったみたい。最初は5cmくらいのジャンプがだんだん高くなって、最後は1000mくらいになる。全部で65回くらいジャンプするのかな。その目線でいろいろなエピソードを描くという、変わったアニメです。僕は作画を頼まれて、実質手塚先生と2人でつくった作品ですね。

────なぜ、一緒つくることに?

小林:僕は虫プロ時代に、馬と鳩が出てくる3、4分のアニメを個人的につくったことがあるんだけど、コンテを先生に見せたら「馬のお腹にカメラがあったら、景色がどんどん変わっておもしろい」って。僕のコンテは全然評価してくれなかったけど(笑)。先生のアドバイスを無視してつくったら、「やっぱりカメラ目線のアニメがよかった」なんて言われたよね。

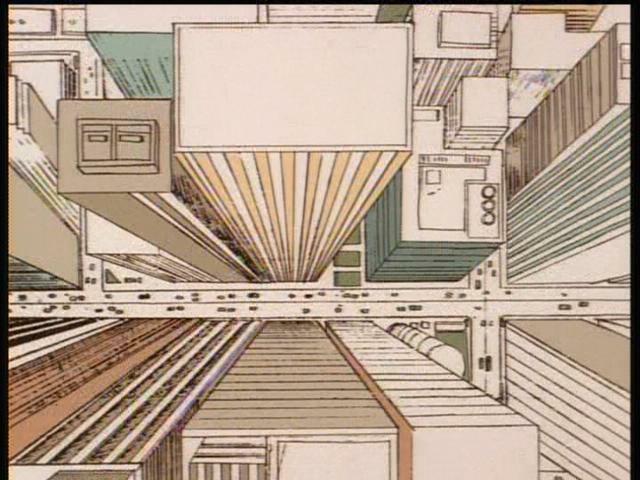

それから『火の鳥2772 愛のコスモゾーン』で、ゴドーとオルガが車で街中を走るシーンがあるんだけど、空から街を俯瞰して、カメラが降りてきて車のアップになる。45秒くらいのワンカットなんだけど、担当を誰にするかというときに、僕はやりたくて手をあげた。そのとき先生は、こいつはこういうものを描くのが好きなんだろうと思ったんだろうね。そういう記憶が、ずっと先生の頭の中にあったんじゃないかな。

僕がフリーランスでやっていた時期に「カメラ目線の実験アニメをあなたとやりたいと先生が言っている」って、社長の松谷さんから電話があって、やることになったんです。

『ジャンピング』(1984年)

少年のジャンプがどんどん高くなっていき、町を越え、森を越え、海を越えていく──前編ワンカットで描く実験アニメ。世界の映画祭で複数の賞を受賞。

────制作中はどんな感じでしたか?

小林:先生が忙しくて、なかなかコンテが進まないんだよ。たまたまスタジオのトイレで会ったときなんかに催促すると「描きます描きます」って言うんだけど、やっぱりいっこうに進まない。

あるとき「夜の12時になれば原稿が終わるから打ち合わせができます」って先生が言うから、ずっと待っていたことがあるんですよ。スタッフはみんな帰ってしまって、僕ひとり。でも、先生は時間になっても現れない。2時くらいにアトリエから降りてきて「あなた、どうしているんですか?」って言うんですよ(笑)。「だって先生、今日打ち合わせするって夕方約束したじゃないですか」って言ったら、「僕、そんなこと言いましたっけ? 今日はやらないから早く帰ってください」って。先生は覚えているんだけど、とぼけているんですよね。さすがにそのときは3日後くらいにコンテが10枚くらい出ましたね(笑)。

────期間はどのくらいかかったんですか?

小林:トータルでは2年半かかったけど、実際の制作期間は半年くらい。なかなか進まないから、僕も途中で嫌になっちゃってね。もう降りるって言ったこともあったんですよ。そうすると松谷さんが真面目な顔で「あなたは天下の手塚治虫とがっぷり四つに組んで仕事をしている。そんな人日本中にひとりもいないよ!」なんて言うわけ。そんなことを言われたら「そうか。じゃあ何年かかってもやるか」って思うよね。あのときは騙されたよ(笑)。

────『ジャンピング』はなんの説明もないのに、つい最後まで見入ってしまう、不思議な作品ですよね。

小林:イケメンもかわいい女の子も出てこないし、空ばっかりなんだけどね。降りてくるシーンでベランダに女性がいるでしょう。あれは当初、僕がソフィア・ローレンのイメージで、モンローみたいなサングラスと水着姿の女性にしたんだよ。そうしたら先生から「ここはそんなんじゃダメでしょう。ギャグなんだから」ってダメ出しされて、太った女性が裸で日光浴しているシーンになった。たしかに、先生の言う通りにしたほうがよかったよね。そんな思い出もあります。(了)

『ジャンピング』より

山崎潤子

山崎潤子

ライター・エディター。

バックナンバー

関係者インタビュー 私と手塚治虫 第1回 華麗なる(?)手塚家の生活

関係者インタビュー 私と手塚治虫 第2回 自由奔放な娘と手塚家の教育方針