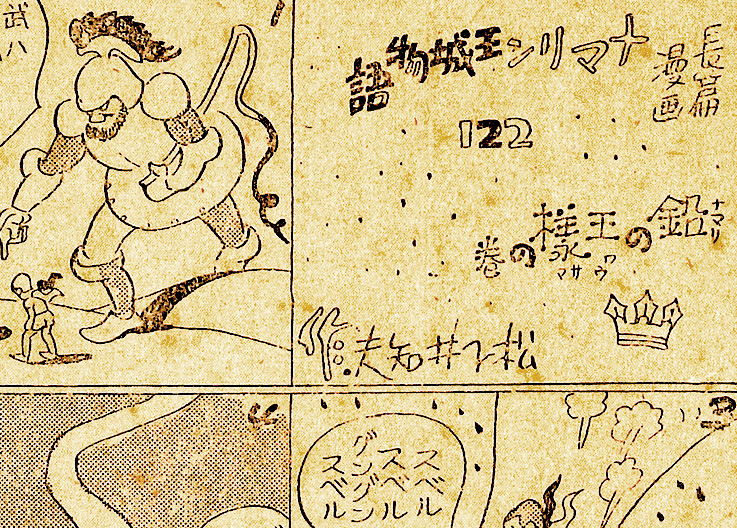

純粋なマンガの時代

1988年

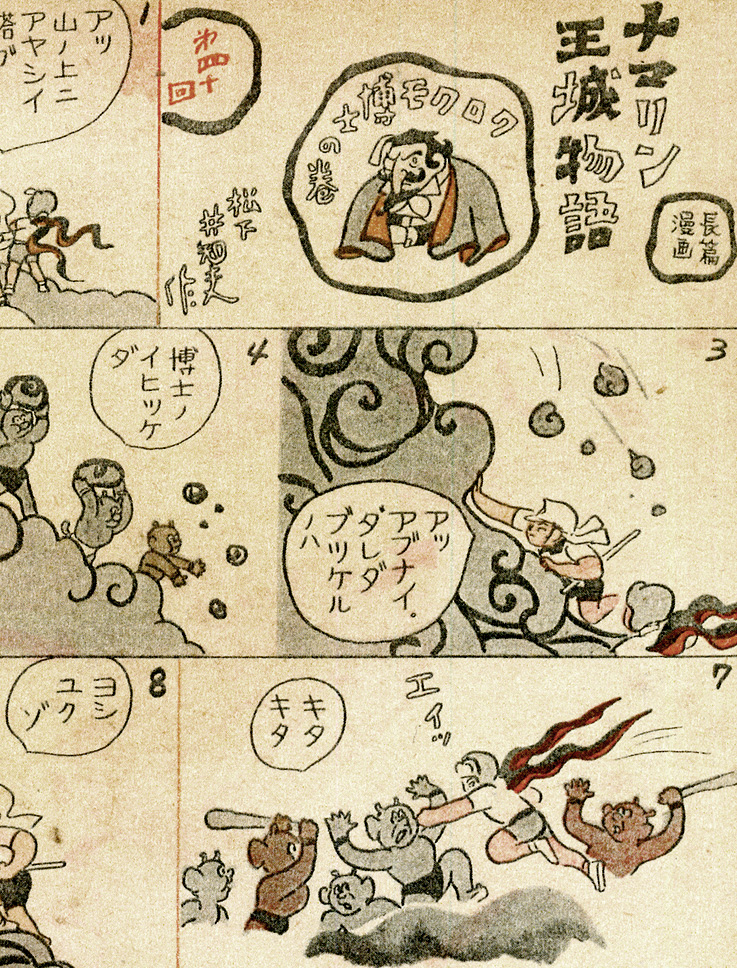

手塚治虫は、戦後すぐのマンガ界を自由な創作の時代と感じ、「ルネサンス」と呼びました。戦争中の表現規制が解かれ、マンガに新しい時代がきたと語っています。

インタビュー「戦争とのらくろ」より

——この対談の初めで、手塚さんは戦争が終わった時のことを、マンガのルネサンスといっていましたけれど、そのマンガのルネサンスということを、本当に身体と頭で実際に感じたんだと思いますが、なぜそういうふうに感じたのでしょうかね。

あのね。日本の現代マンガの発祥、楽天、一平のころから、すでに軍閥というものは台頭してましたから、なんらかのかたちでマンガとかその他のマスメディアに、つまり、ある方面の統制・規制といったことがあったことは否めないと思うんですね。

戦後、初めてその規制がすべて百パーセント解かれた時代があったのです。

これは本当に見事なほど解かれたんです。

現在はどうかというと、別の方面からの規制がずいぶんありまして、やはり描いたらいけないものが、どちらかというとぼくのイメージでは戦争前と同じくらいある時代になっているんです。

現在は描いてもよいものは徹底的に描いてもいいが、描いてはいけないものは歴然としてあります。

それははっきりしてしまって、前の時みたいに、不安で何を描いたらどうなるというようなことはないんだけれど、絶対に不可侵なタブーが、あまりにも多いということでは、戦争前と今とで、そう変わらないんです。

ただ、戦後すぐにはそれすらも全部解除されてしまった。

一種の純粋なマンガの時代みたいなものがあったんです。

純粋なマスメディアの時代というか、どういったらいいか……。

とにかく、一切合切自由というそういう時代があったんです。

極端にいえば、「天皇陛下」のマンガも描いてよかったんです。

「天皇陛下」もいい、「天皇陛下」だけでなくて、戦争責任みたいなことにふれてもかまわなかったし、マッカーサーの悪口も描けたんです。

それまで政治家の悪口のマンガはしばらくなかったわけだけれども、右から左まで全部悪口描いてもよかったんですからね。

ただひとつ、これはGHQのお達しで時代ものはいけなかったんです。

時代ものでも刀を抜かなければよかったんですが。

でも、それもすぐ解除になりましたがね。

(中略)

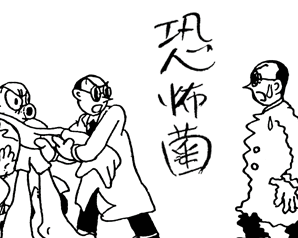

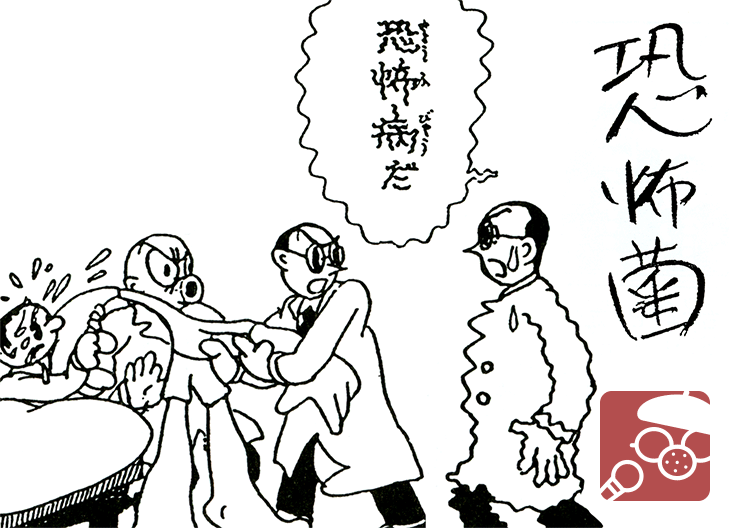

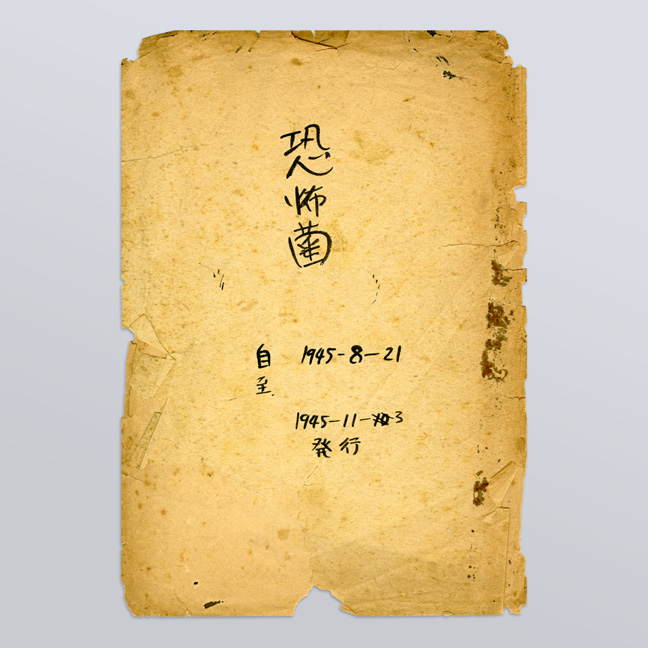

終戦直後の8月21日から描きはじめられたマンガ「恐怖菌」の扉ページ

そのころの大人マンガも、子どもマンガもおもしろくないことはまちがいないんだけれども、なにしろそこぬけに明るかったですね。

それはもう戦争が終わって自由になったということで、無意識にでちゃうんでしょうね。

暗いものはひとつもなかったですよ。

ニヒリスティックな思想をもった人のものでも、全体的に明るかったように思います。

しかも、何かそこで新しいことをやってやろうという気がまえが見えましたね。

それでぼくはルネサンスといったのですよ。

何か新しい時代がマンガにもきたと思いました。

それまでのあまりにもマンガが停滞していた戦中の雰囲気とは、百八十度違ったような、バラ色の未来がそこには見えていたんです。

講談社版手塚治虫漫画全集『漫画の奥義』「戦争とのらくろ」より

(聞き手:石子順、初出:1988~89年『子どもの文化』連載)