裏切られた思い

1943-45年頃【14才~16才】

手塚治虫は戦中に夢中になったマンガ『ナマリン王城物語』が敗戦で終了となり、結末に現れた敵の大将の姿に、深い虚無感を覚えました。

インタビュー「マンガとの出会い」より

昭和の十八、九年のころですが、ただあのころに唯一ぼくたちを喜ばせた作品が、松下井知夫さんの「ナマリン王城物語」というマンガだったんです。

これははっきりいうと、松下さんの最高傑作だとぼくは思うんです。

松下さんの夢のすべてがそこにだしつくされていたように感じましたね。

(中略)

本当に傑作でしたよ。

大きな雑誌でしたから、そこを開くと、パアーッと南の海なんかが広がって目の中に入ってくるような感じがしましたね。

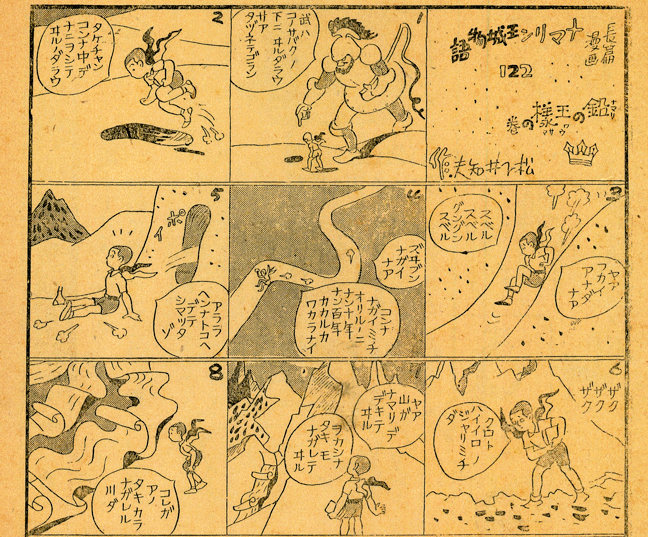

マンガ「ナマリン王城物語」より

——たしか『週刊少国民』の一番最後のページに載っていましたね。

初めのころは二色で、最後は一色一ページ。

そんな感じだったと思うのですが、なんか量がすごくあった印象が残ってますね。

ところが、途中で敗戦になってしまって、さあこれからいよいよクライマックスという時に、敗戦になってしまったわけ。

だから、肝心のナマリン王城の自分たちの敵の大将が、本当はアメリカとかそういうものの象徴だったはずなんですが、それが明らかになる時に戦争が終わってしまったんですから。

ぼくはもう胸をワクワクさせて——その時は戦争は終わってましたけど——買いにいって、そして読んでみたら、なんのことはない、城の中に鉛の棒が一本あっただけなんです。

これはおそらく、不本意だったと思うんですよ。

きっといいアイデアがあったと思うんだけれど、最後に、彼ら、主人公たちは苦労に苦労を重ねて闘ってきて、やっとあそこまでたどりついたわけですね。

そうしたら、鉛の棒だったという時の虚無感は、それは本当にぼくら、子どもたちの虚無感と同じだったですね。

ぼくらが培(つちか)ってきた、「八紘一宇(はっこういちう)」だとか、いわゆる皇国史観みたいなものが、全部ひっくり返されて、全部消されてしまってね、どうしたらいいか、わからないという虚無感みたいなものが、ぼくらにあって、そういうものを鉛の棒に見たんですよ。

それは松下さんのおそらく、主観だったのでしょうけれど、ぼくは、その鉛を見ただけでね、泣きそうになりましたよ。

せっかく今までおもしろかったのに、どういう大将が最後に現れるかと楽しみにしていたのに、鉛の棒だったわけですから、裏切られた思いがしましたね。

講談社版手塚治虫漫画全集『漫画の奥義』「マンガとの出会い」より

(聞き手:石子順、初出:1988年『子どもの文化』連載)