修練所を脱走

1943-45年頃【14才~16才】

戦時中、軍の修練所で過酷な生活を強いられていた手塚治虫。飢えと暴力に耐えきれず命がけで脱走し、母のもとへと向かいました。

手塚治虫エッセイ集より

ぼくの中学校は大阪でも名門で、厳格さでも群を抜いていた。

太平洋戦争も酣(たけなわ)のころ、ぼくは強制的に予科練を受けさせられた。

ぼくは七つボタンにちっとも憧れたわけではないので、視力のために合格しなかったのはもっけの幸いであったが、途端に教官の一声で、強制修練所に入れられてしまった。

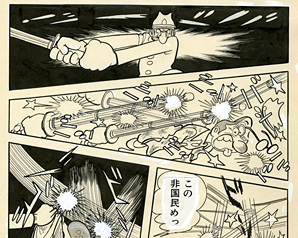

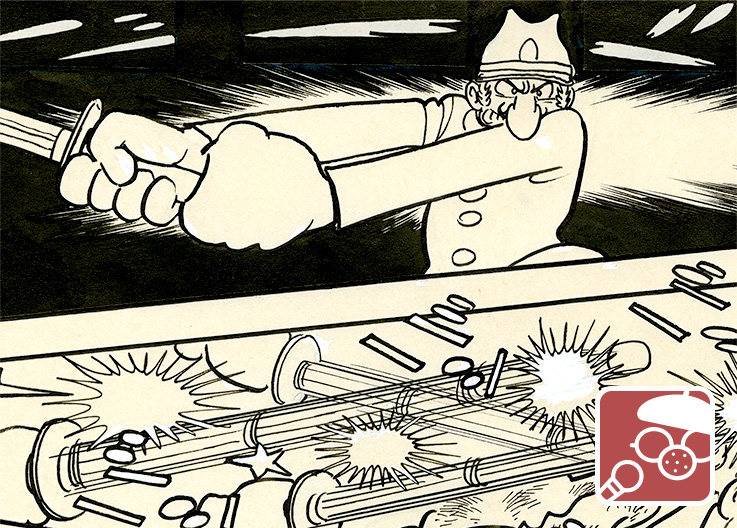

こうなると年貢のおさめ時で、漫画なんぞ描いていようものなら、それこそ非国民、反動扱いで拷問にでもあいそうな空気であった。

修練所のシゴキは凄かった。

畑仕事や教練はまあ我慢できるとしても、我慢ならないのはほとんど絶食に近いくらいの食事の減量だった。

目はおちくぼみ、腕は鳥の肢(あし)のようになり、ものを言う元気もなくなってきた。

教官だけは、どういうわけか丸々と肥え太り、元気旺盛(おうせい)だったので、隠匿品があるのだろうという噂がたち、とうとう教官室を襲撃しようかという計画まで企てた。

マンガ「紙の砦」原画より

しかし、これは実現しなかった。

ぼくは、こんな所から逃げだそうと思った。

しかし、修練所の周囲には鉄条網がはりめぐらされ、付近の地面は蟻が歩いても足跡がつくぐらいで、とても脱走はできない。

「だが、おれは脱走してみせる」と、ぼくは言った。

「ばか、日本刀で斬(き)られるぞ」

「このままいたって、どうせ餓死するだけだ」

ある夜、みんなが寝静まるのを待って、ぼくは修練所の窓から脱(ぬ)け出した。

ひんやりとした、おぼろ月夜だった。

ぼくは、あぶら汗を流しながら鉄条網をくぐり、足跡を消した。

草をかき分けて本道へ出ると、やっとシャバへ戻った安心感がこみあげてきた。

電車に乗って、ほうほうの体(てい)でうちまでたどりついた。

ふらりと玄関をはいると、出てきた母は、腰を抜かさんばかりに驚いた。

幽霊だと思ったそうである。

「腹がへった……」

と、一言いうと、ぼくはへなへなとすわりこんでしまった。

母は、家中から食べものという食べものを出してきて、ぼくに食わせてくれた。

ただもうありがたかった。

食料といえばとぼしい配給だけの時代だ。

おそらく、家中の食べものを洗いざらい食べてしまったに相違ない。

腹ができてホッと落ち着くと、また不安になってきた。

母は、修練所へ帰ったほうがよいという。

しかたなく、また電車に乗って、草深い鉄条網の中へ帰っていった。

なに食わぬ顔で寝てしまったので、誰にも気づかれずに済んだ。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 1』より

(初出:1969年毎日新聞社刊『ぼくはマンガ家』)

「手塚治虫の戦争体験」

収録日:1988/10/31

収録場所:豊中市立第三中学校