戦争とマンガ映画

1943-44年頃【14才~15才】

戦時中の日本では、マンガ映画が戦時教育の一環として制作されましたが、戦争色が強く子どもたちにはそれほど受けませんでした。それに比べ、中国の「鉄扇公主」は娯楽性が高く、子どもに大変人気がありました。

インタビュー「マンガとの出会い」より

——戦争(第二次世界大戦)になったころ、手塚さんは中学生ですね。(中略)——マンガ映画というのも、映画館では上映されていたんじゃありませんか。

ありましたね。

そのころは情報局のほうから、子どもに情操教育(戦時教育)に則(のっと)って、いい映画を見せようと、つまり文化映画振興運動をやっていまして、アニメにも製作費がでたんですね。

そのころに、わりとマンガ映画だけは健全に残っているんです。

たとえば「マー坊」シリーズ。

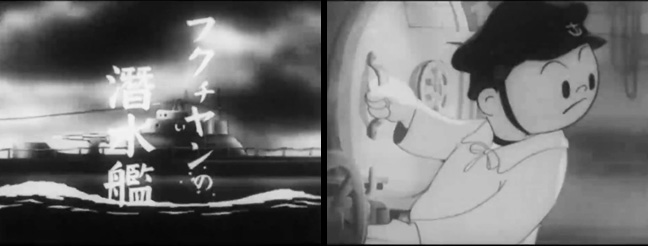

「マー坊の落下傘部隊」とか、はっきりいってあんまりいい映画ではないんですけれども、他には「フクちゃん」シリーズや、「フクちゃんの増産部隊」などの短編、それからこれとは全然関係はないんですけれど、中編の「フクちゃんの潜水艦」というのもありました。

中編アニメ「フクちゃんの潜水艦」より

こういうものが、「ハワイ・マレー沖海戦」とか「愛機南へ飛ぶ」などの学校巡回映画の前には、必ずひとつついていましてね。

子どもにもマンガ映画を見せて喜ばせておいて、時局映画を見せるということになっていました。

その後、中国のアジアで初の長編アニメ「西遊記・鉄扇公主(てっせんこうしゅ)の巻」が入ってきたんです。

アニメーションの話は、前口上でも述べたようにマンガ論とは切り離すべきで、ここでは少し脱線してしまいますけれど……。

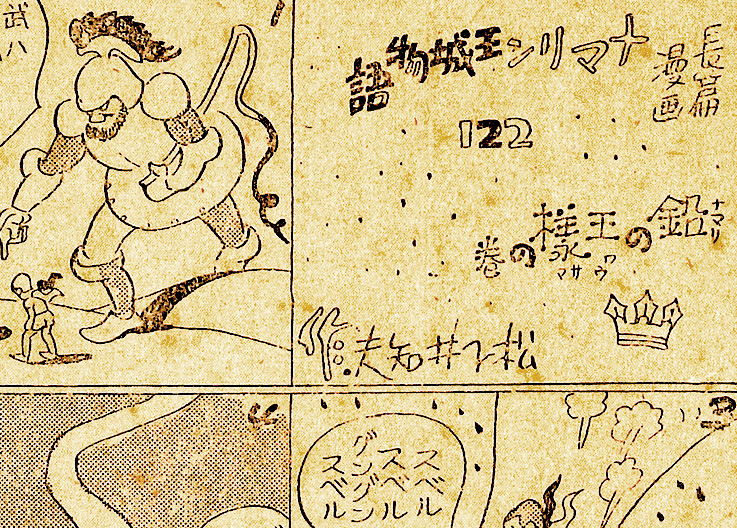

中国のアジアで初の長編アニメ「西遊記・鉄扇公主の巻」より

この「西遊記・鉄扇公主の巻」は、子どもたちがむさぼるように見て、映画館はどこも満員札止めで、廊下のイスの上に乗って、ほんのわずか、ドアの上のすきまから見ていた子どもたちもいましたよ。

そのくらい、子どもがマンガ映画に飢えているところにきたんですね。

それに比べると「桃太郎の海鷲」という日本国産の長編アニメ第一号というのは、たしかにたいへん受けましたけれど、それほど喜ばれなかったようです。

日本国産の長編アニメ第一号「桃太郎の海鷲」より

つまり、この映画は、内容が「ハワイ・マレー沖海戦」だったんですね。

ところが、時局はそろそろ戦線が膠着(こうちゃく)して、どうも日本が負け戦(いくさ)らしいというのが知れわたってきたころだったんですね。

それと、なによりもマンガ映画にまでなんでこんな戦争をもちこむんだという、失望感がありましたね。

それに比べて、「鉄扇公主」は、戦争なんてものをおくびにもださずに、楽しませてくれましたから。

ただし、後に聞いたところによると、あれは対日抗戦のパロディ映画だったそうですな。つまり、作り方のうまい、へたの差を感じましたね。

講談社版手塚治虫漫画全集『漫画の奥義』「マンガとの出会い」より

(聞き手:石子順、初出:1988年『子どもの文化』連載)