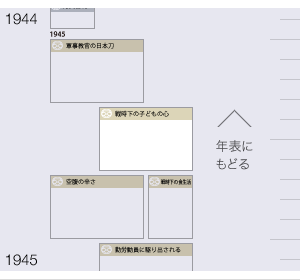

戦時下の子どもの心

1945年頃【16才】

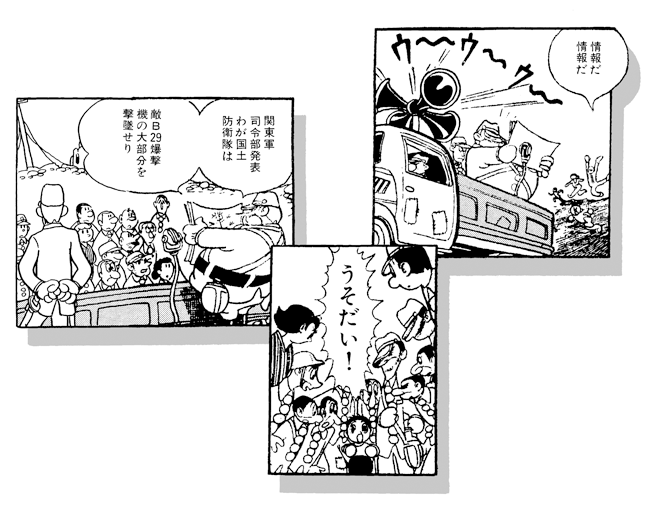

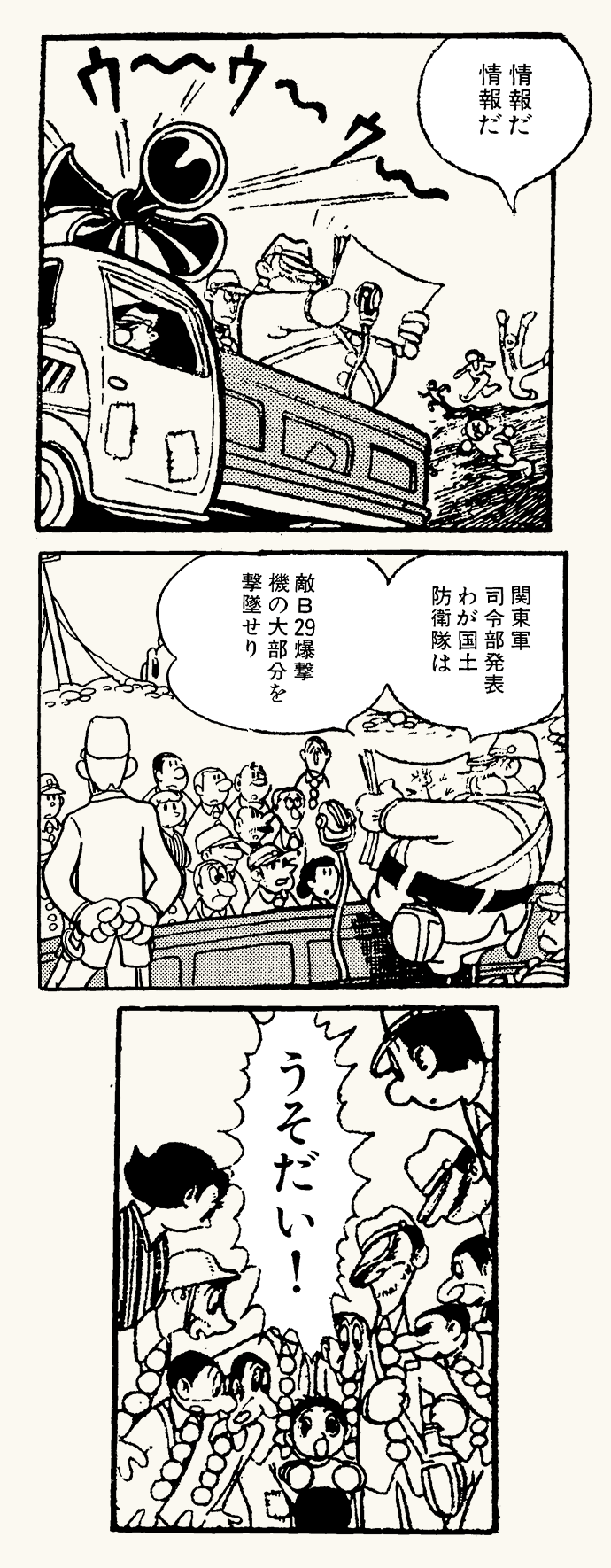

戦争の終盤、子どもたちは軍国主義をたたき込まれたものの、けっして心構えは出来ておらず、戦果の大本営発表にも不信感を感じていました。

インタビュー「マンガとの出会い」より

当時の子どもたちは、戦争には勝たなくてはならない、兵隊には行かされる。

これはひとつのエスカレーターのようなもので、このことは子どもたちはあきらめていましたね。あきらめていて、兵隊にはしようがないからなるんだけれども、それに対する心がまえのしくみはたいへん悪かったですね。

まず、ただひたすら、お国のために死ねとか、死んで英霊になれとかいうことは、大義名分としてはいわれるんだけれど、なぜ、そうならなければいけないのかということは、ちっともいわれなかったですからね。

神がかり的にはいわれても、その理由はないわけですよ。

ですから、ちょっとでも、ぼくらがなぜこんなめに遭わなければいけないのかということの、解説になるような文章があれば、とびついたですね。

子どもの間にも情報交換のようなものがありましてね、"この本おもしろいよ"などという本には、ちょっぴり手がかりのようなことが書いてあるわけですよ。

そういう時代にも、アメリカやイギリスの情報が情報局の検閲もれなのか、ほんの少し流れてくることがあったんです。

たとえば、妙なところで起こるんですが、ホームズやルパンや、エドガー・アラン・ポーなどの作品に付随して入ってきた読み物とか、その解説などの中に相手の情報が読みとれるようなものがあるんですよ。

相手の戦力とか、科学技術とか、だれそれがなんの発明をしたというようなことが、チラッとでる時があるんです。

そうすると、それを読んでやっぱり相手はすごいなあと感じるわけです。

マンガ「複眼魔人」より

ディズニーの「白雪姫」を戦地で見て戦争に負けたと思った人たちは前線にいたらしいんだけど、ぼくたちも子どもながらに、それらの情報から、新聞の大本営発表はウソッパチに見えて、全然信じられないという気になってきましたね。

講談社版手塚治虫漫画全集『漫画の奥義』「マンガとの出会い」より

(聞き手:石子順、初出:1988年『子どもの文化』連載)