マンガは闘いの武器

1988年

手塚治虫は、戦時中のマンガ家の姿勢を三つに分けて評します。自身は、マンガを闘いの武器だと捉え、言論統制下でも描くこと、そしてそれを見せることにこだわります。

インタビュー「戦争とのらくろ」より

ぼくはね、戦争中、マンガ家の戦争に対する姿勢というのは三通りあったと思うんですよ。

ひとつは本当に、自ら進んで戦争に協力していた人たち。

これは、問題外の人たちなんだけれども、こういう人たちもかなりいたということなんです。

たとえば、皇道実践型というか、右翼派というか、現在でもマンガ家にもいるわけですけれど、それが日本人のある意味の心情、心情としての正義感、古い体質としての正義感、敵に勝つことが正義だという——弱肉強食とはちょっと違うんですが——これは、だれにどのように強要されたとか、教育されたということではなくて、日本人のアイデンティティーの中にひとつ入っていると思うんです。

(中略)

ところがふたつめに、内心はもっとディレッタントで、デモクラティックなんだけど処世術として、その都度順応することによって自分自身をだましていった作家というのもいると思うんですよ。いわゆるオポチュニストですね。

これの一番単純なのは、自分ではまったくのノンセクトで、理論はなんだかわからないんだけれど、いわれたものはその通り描きますよというアルチザン(職人)ですね。

フラフラ根なし草みたいにね。これは一番次元の低い人だと思うんだけれど。

(中略)

戦時下のマンガ家の姿勢の三番めにあげられるのは、本当にかたくなに「俺はこういう主義をもっているから、絶対これに反するものは描かない」という、タイプの人です。

殴られても蹴られても描かないという人が文化人の中にも、マンガ家の中にもいましてね。

それはたしかに立派なんだけれどもね。

この人たちは戦争中何をやっていたのかというと、拘留されていたり、肉体労働をさせられていたりして、筆を折っていたのです。

ぼくはこの人たちを本当にマンガ家だったのかなと思うんです。

本当のマンガ家っていうのはマンガを描くことが人生だと思います。

人生で描いていなければ死ぬよりしようがないじゃないかと思う。

ぼくなんかここでマンガを取り上げられて、死ぬまで描くなといわれたら、そこで死んでも同じですよ。そのくらいおれにはマンガしかないという業(ごう)ですな、そういうものがあると思うんです。

それが、三、四年もマンガを描かずに、じっと我慢している。

くるかどうかわからない平和な日までまったく筆をとらない。

あるいは自分で描いていたのかもわかりませんが、でもマンガっていうのは、人に見せることが本命でね、一人でもいいから描いたものをメッセージとして見せて、その人を納得させ、同調させ、場合によっては洗脳するくらいの力があってこそマンガだと思うんです。

ただ自分が好きで描いているというのであれば、それはマンガとは違うと思うんですね。

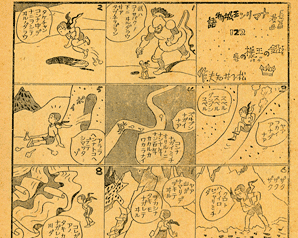

ぼくが戦争中に二千枚描きためてずっとおいておいたのは、何も自分で描きたいというより、人に見せたかったからでね。

二千枚のマンガをとじて学校に持っていきましたよ。

見せなくてはおもしろくないのね。

友だちの顔を見ていて、笑ったなとか、それを見ているとぼくはカタルシスを感じるの。

それでこそやはりマンガだと思うし、コミュニケーション・メディアとしてのマンガの役割は描かないことではない。

だから、この人たちは何年か抑圧されて描かなかったわけで、よくそれですんだなと思うんですよ。

不思議さが先に立ってしまう。

中には純粋美術のほうにいった人もいるし、ちょっとしたスケッチでまぎらわしていた人もいるけれど、マンガとは違いますね、やっぱりね。

そういう人たちのことは、中国の文化大革命の時のマンガ家とはまた、ちょっと違うと思うんですね。

これは思想もへちまもなくて、四人組に気に入られれば、というような個人的なこともあって、それとは違うと思うんですがね。

四人組の時は戦争はなかったですしね。

ですから戦争中、戦争について自分が吐露したいメッセージのようなものを、「まァ、そんなこといっても手塚さん、メディアがないじゃないか」というなら、せめて紙芝居でも作って、密かに屋根裏でもいいから、子どもたちにマンガを見せるとか、何かそんなことをぼくだったらやりますがね。

何かそういうパフォーマンスをやってもよかったんじゃないかなと思いますけどね。

もちろん、やった人に対してはぼくは尊敬しますけどね。

マンガを描かないでじっとしていた人たちも立派なんだとは思いますけれど、その人たちは損をしたと思う。

今、ここでそういう時代がもしきて、言論弾圧や思想統制があっても、ぼくは描くね。

手鎖はめられても足で描くよ!

描くだけでなしに見せますね。

それで殺されるのであればしようがないと思うけれど、そこは便法でね、殺されないで見せられる方法を考えるよ。

それが第三の人たちの一番いい方法じゃないかとね。

二番めの人たちは相手に刺激を与えず、自分でうまく世の中を立ちまわりながら、うまく自分のいいたいことをなんらかの方法で、読者に与えていくという姿勢がね、ぼくはすばらしいことじゃないかと思うね。

それの例はマルセル・カルネ(「天井桟敷の人々」)だと思うんです。

あれは立派だと思う、本当にね。

あの当時はナチスのいろんな圧力があったと思うんですよね。

——「天井桟敷の人々」はナチス占領下のパリで作られたんですからね。

あれだけ金を集めて、あれだけ人を集めて、ものすごく立派だと思う。

あれで、おれはナチスに反対するから逃げて何も作らない、平和がくるまで待っている、というのでは、ぼくは一種の敗北であると思う。

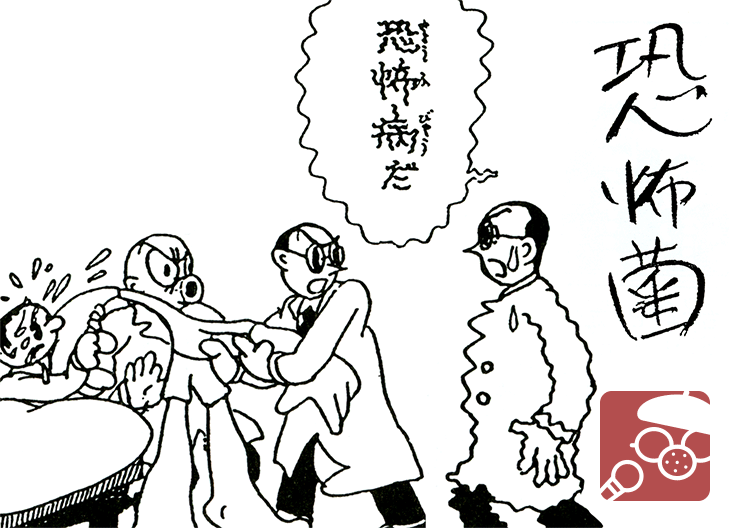

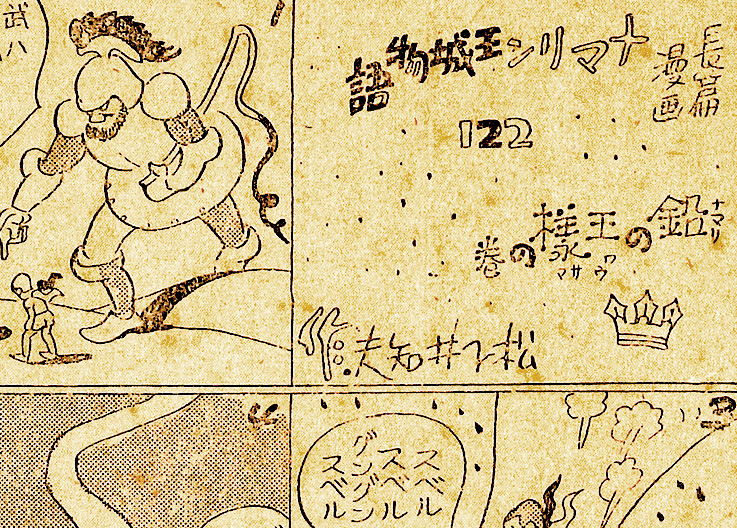

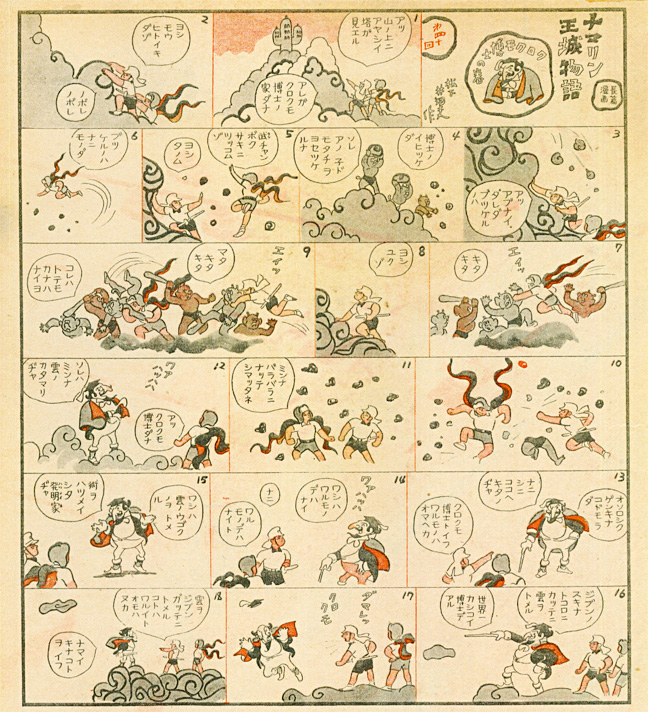

戦中、手塚治虫を喜ばせた松下井知夫のマンガ「ナマリン王城物語」(週刊少国民に連載)

ぼくは、マンガというのは(映画を含めてであると思うけど)闘いの武器だと思う。

だからそういう時こそ、何か闘える方法を自分で見つけることです。

そこで正面きって「おれはこれで」といってビラをまいたりしていては、ダメだと思うのね。

何かうまい方法を見つけ、相手をだましだまし、自分の心情をうまく伝えていくことだと思うのです。

こういうのはぼく個人の方法ですので、みなさんは反対なさるかもわかりませんが、そうしたいですね。

言論弾圧の中で堂々と「おれはこういうマンガを描くんだ」と叫んでも、それはちっとも勇気じゃないと思うんだな。

あまり意味がないと思う。

それで手でもつぶされでもしたらそれまでですしね。

ぼくのずるさなのかもしれないけれど、ぼくはそうしたい。

ぼくはマンガを描かないのは、死んだと同じだと思うんだよ。

描くことによって、それがひとつの生きがいみたいなものだし、それを感じると同時に、それを相手に見せたいと思うね。

講談社版手塚治虫漫画全集『漫画の奥義』「戦争とのらくろ」より

(聞き手:石子順、初出:1988~89年『子どもの文化』連載)