寂しさの中で感じた地球の未来

1987年

ナスカの地上絵やイースター島の石像に接し、手塚治虫は人間の賢さと愚かさを実感します。地球のもろさに警鐘を鳴らし、人間中心の考え方への疑問を投げかけています。

手塚治エッセイ集 「この小さな地球の上で」より

人間って、まったくもってすばらしい生きものだ!

と、つくづく思ったのは、南米ペルーのナスカ高原にある、例の有名な巨大地上絵を、目のあたりに見たときだった。

いまから三千年前のプレ・インカ時代に、ナスカ高原に何者かが大きな絵をいくつも描いた。

クモとか鳥とかサルとか魚とかの、これらの絵は大きさ数百メートルから数キロにおよび、観察者はだれしも超古代の謎にぶつかってショックを受ける、ということはご承知のとおりである。

ぼくも、セスナ機の上から、そこを見おろして、さらに打ちのめされた。地上絵よりも、もっと目を見はるものを見たからである。

巨大な地上絵ならイギリスとかアメリカにもある。

しかしぼくが驚いたのは、そんな絵の何百倍、何千倍もの数の地上に引かれた幾何学的な線條だったのだ。

まさに巨人が定規を使って、落書きしたような線だった。

無造作で乱雑で、古いものは消えかかっていた。

だが太いものはまさに空港の滑走路のごとく、長いものは山をふたつも三つも越えてさらに延びていた。

どんな道具を使って、どんな方法でやればあんなばかでっかい直線が引けるのか?

なんのために引いたのか?

とにかく、あの技術は……三千年昔と現代とどのくらいのレベルの差があるというのだろうか?

人間は……最初から偉大で驚異的な賢さをもっていたのだ。

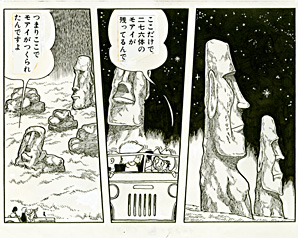

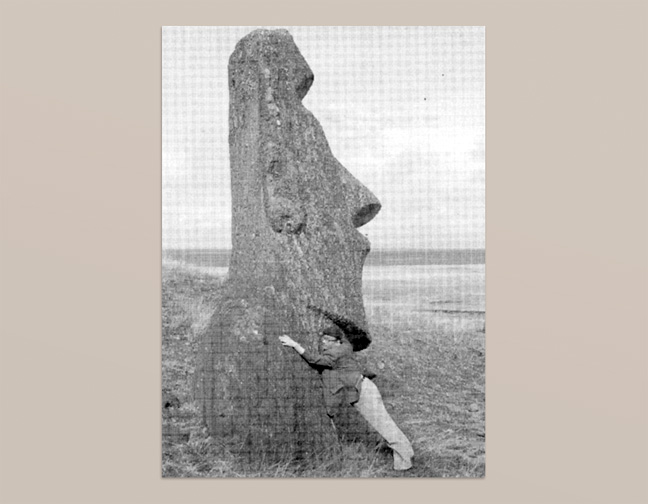

しかし人間は、一方で、限りなくおろかしく悲しむべき存在なのだ……としみじみ思ったのは、イースター島という絶海の小島へ行ったときのことである。

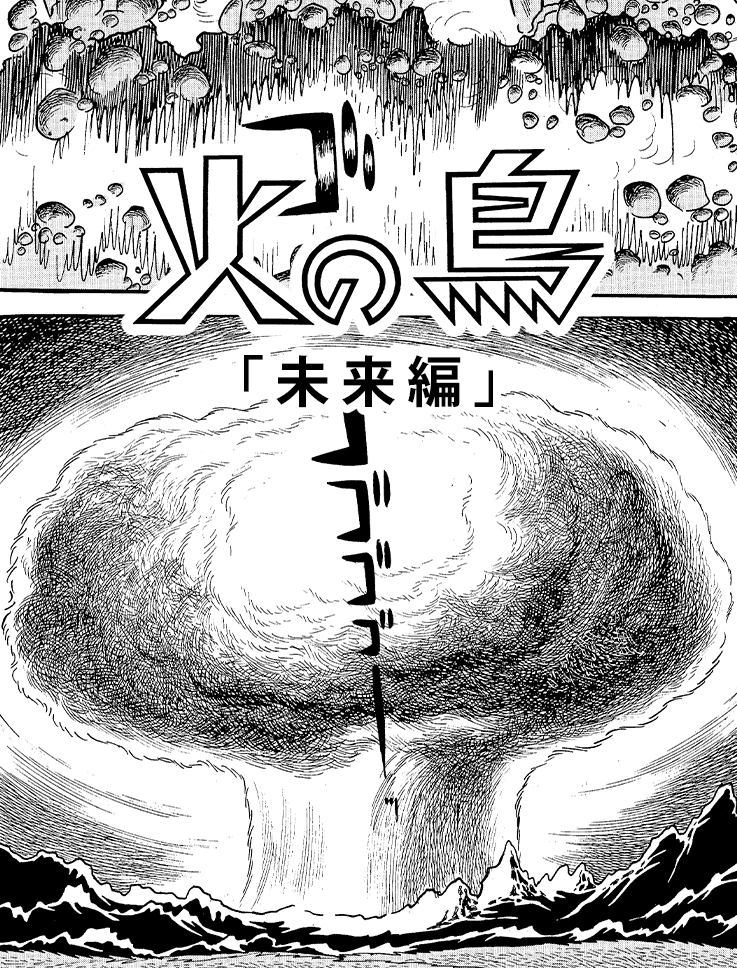

この島は日本から世界中でいちばん遠くにある、つまり地球の真裏にあたる島で、淡路島ほどの大きさで千体もの石の巨人像がニョキニョキ立っている。

モアイに抱きつく手塚治虫「エッセイ集4」より

これらをつくったのは、この島へ漂着して住みついたポリネシア人だといわれている。

現在、彼らは絶滅してしまってひとりも生き残っていない。

島は火山岩だらけで作物もろくにできない。

けものもいないから猟もできない。

わずかな魚と鳥。

しかもこの島は海流の具合で、一種のブラックホールになっていて、島から小舟では外へ脱けだせないのである。

そして何百年かのあいだに島民は、食糧不足と、その結果としての殺しあい、そのうえ疫病まではやって、ひとり残らず死に絶えてしまったのだ。

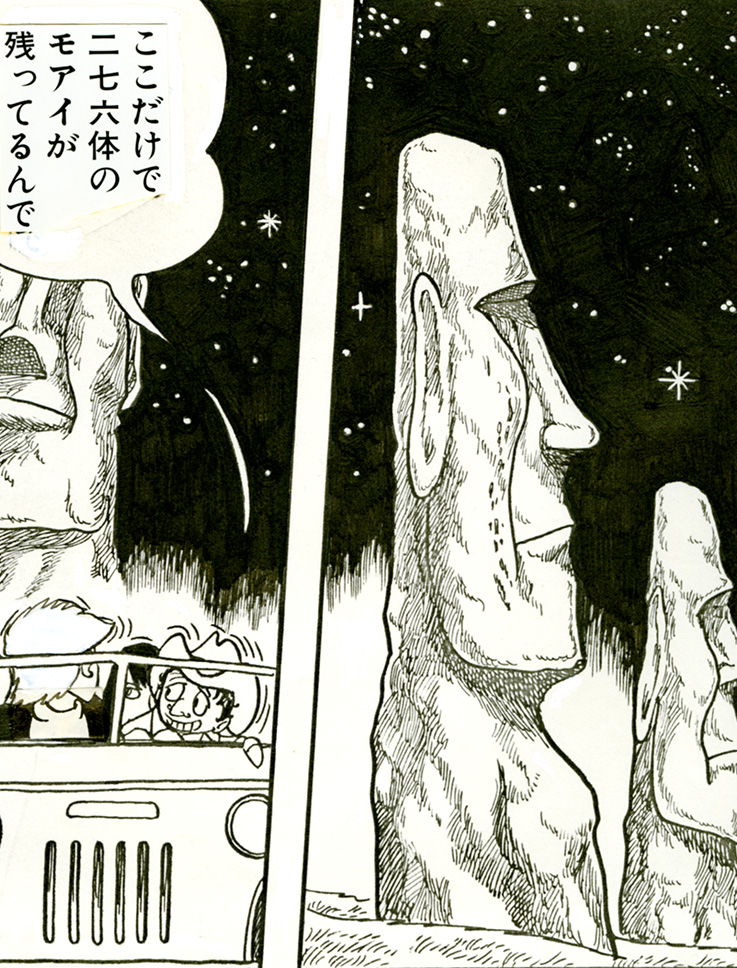

ぼくは石像の立つ丘に座りこんで島の両側の海を眺め、動くものもない寂寞(せきばく)としたたたずまいの中で、ふと、地球の未来を感じた。

もしかして、この島は地球と人間の未来の姿のパロディじゃないかな、と思ったのだ。

このせまい地球の上に増え続ける人間。

自然破壊と食糧危機、そして殺戮——自滅にいたる人類史を、暗示しているんじゃないか、と思い、深く無常を覚えた。

話は変わるが、三、四年前にNASAの宇宙飛行士のAさんから話を聞く機会があった。

Aさんが地球を眺めた感想はこうだった。

——まるで見えない糸で釣られたガラス玉のようでした。

もろくて、すぐこわれそうな気がしました。

この印象は、ひどくぼくの胸を打った。

そう、地球はもろいのだ。

すぐにでも死滅してしまうちっぽけな星屑なのだ。

だがその上に膨大な大気と水と、何十億もの人間と、その何億倍かの生物がしがみついてすんでいるのだ。

この感慨は、口でいうのはたやすいが地上の人間には実感が湧くまい。

地球を外から眺めた人間だけが抱くことのできるものだろう。

だが、そうはいっていられない。

人間は、果てしなく賢明で、底知れずおろかだ。このこわれやすい地球に対してどう対処するかは、ここ百年ぐらいで選択が決まる……でもこれは、やりなおしのきかない、一度限りの選択になるだろう。

人間性原理、という理論物理学の考え方がある。

われわれ人間が存在するから宇宙が存在するのだという論理である。

あらゆる物理学上の問題を人間の立場で人間本位に考える、それはわれわれが人間だから仕方がないことだろうが、あまりにもエゴイスティックで他の生命体を差別しすぎるのじゃないか、といつも首をかしげる。

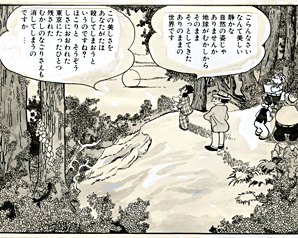

ぼくの作品「火の鳥」というのは、そんなエゴに対する諷刺でもある。

「火の鳥」で生き甲斐について鳥が人間に説く場面で、カゲロウやアリをひきあいにだすことがしばしばある。

カゲロウのような、成虫になってからほんの数日の寿命しかない生きものでも、交尾と繁殖という重要な仕事を全うし、それが永遠の生き甲斐につながるのだ。

それは百年生きる人間でも、他の生きものでも同じ生き甲斐。

生命の重さはすべて同じ——と鳥はいい聞かせる。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 4』「この小さな地球の上で」より

(初出:『NHK地球大紀行 第1集』日本放送出版協会 所収 1987年2月5日発行)