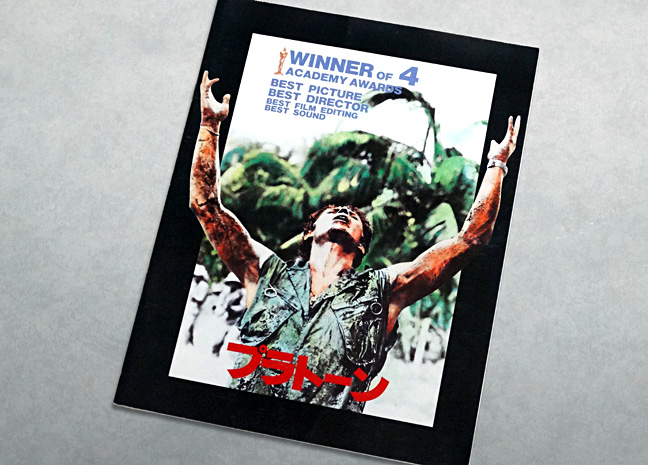

ベトナム戦争体験者の暴露映画

1987年

この映画は分かりやすい敵味方が登場する単純な戦争映画ではなく、ベトナム戦争体験者による暴露映画、告発映画だと手塚治虫は解釈します。

手塚治エッセイ集 「斬新な戦争映画 『プラトーン』」より

映画「プラトーン」公開時パンフレット

この「プラトーン」は、いうまでもなくベトナム戦争映画である。

戦争映画には、そもそも、必ず敵味方がいる(もちろん闘争の映画はみんなそうだが)。

そして単純な映画ほど、敵は敵らしく、にくにくしげに悪人っぽく描(えが)く。

味方はどんなに暴力的でも結局は正義のヒーローで終わるのだ。

なぜかというと、そのほうが、わかりやすくおもしろく、ポケッとみていられるからだ。

ところがこの「プラトーン」は、そういった図式の映画ではない。

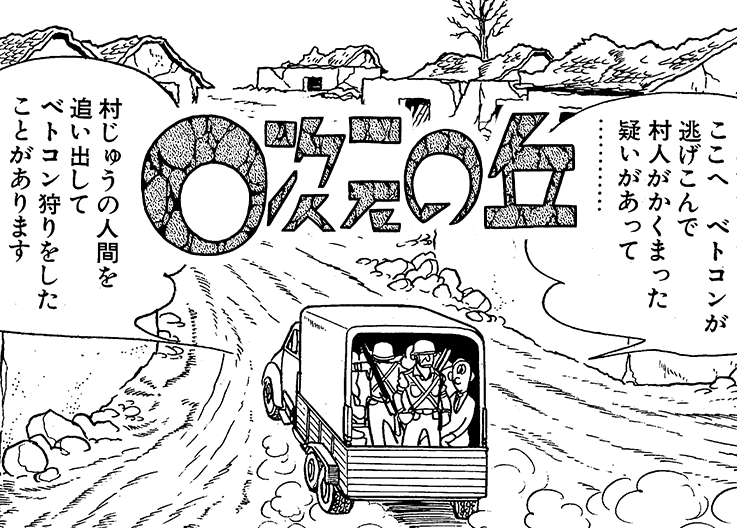

ここにはいわゆる敵が出てこない(チラホラと敵兵つまりベトナム兵は現れるし撃ちあいもあるのだが、単なる顔見せ程度である)。

登場するのはもっぱら味方側——米軍だけである。

それも味方即正義派側ではなく、みじめで薄汚くみっともなく、醜悪な、グロテスクな、異常な集団として登場する。

だからこれは暴露映画、いや、告発映画というべきだ。

脚本・監督のオリバー・ストーンはベトナム戦争体験者である。

数え切れない数の兵隊がベトナムで同様な体験をし、体験の醜悪さを胸に秘めて帰還してきた。

その事実を口にするのをみんなはばかった。

アメリカ人の自尊心として暴露するにしのびなかった。

それを、ストーン監督は我慢できずにバラしてしまった、そんな感じの映画である。

「プラトーン」は、ある“実験”を描(えが)いた映画ともいえる。

この映画には司令部のおえらいさんや将軍は出てこない。

「地獄の黙示録」のロバート・デュバルのような戦争屋も、「突撃」のカーク・ダグラスのようなベテラン指揮官も、「地獄の7人」のジーン・ハックマンのような策略家も出てこない。

ノルマンジーのような派手な上陸作戦もなければロシアン・ルーレットもない。

たとえていえば、十把(じっぱ)ひとからげにネズミをつまんで、“カンボジア国境附近の山岳地帯”というガラスの箱に投げこみ、さて、彼らがどうするか、悶え死にするか、共食いを始めるか、何匹生きながらえるかをテストしてやろう、といったような構成である。

この十把ひとからげのネズミのなかには、大学生あがりのおぼっちゃんもいれば、ヤクにおぼれたやつもいるし、七たび負傷してよみがえって、自分を不死身と称し、戦うためには無益な殺生や味方を殺すことも気にとめないというのもいるし、戦争に一抹の良心をもってというヒューマニストもいる。

みんないっしょくたに突然修羅場へ投げこまれる。

死と直面して恐怖と猜疑(さいぎ)心で自暴自棄になる。

不死身で冷酷非情で殺しにわり切った男(バーンズ)と、無益な殺生をしたくないとする、ヒューマニスト(エリアス)とのにくしみあい。

そして、どっちに味方しようかなと迷う大学生あがり(クリス)の、内なる戦い。

クリスにとっては、バーンズとエリアスという両極端なふたつの個性は、そのまま、自分の初体験の戦争という概念を学ぶためのふたつの教科書のようなものだ。

そして最後にクリスは、エリアスという教科書を選んで、もうひとつのほう——冷酷非情なバーンズを殺すのだ。

そのシーンでクリスが自動小銃をバーンズにつきつけ、にくしみの目でにらみつけたとき、観客はみんな自問自答するのだ。

「クリスは、バーンスを殺すだろうか? 許すだろうか? たぶん殺さないだろうな。アメリカ映画だから救いがあるだろうな」

しかし、クリスはためらわずに引き金をひくのだ。

「あーあ、やっぱり撃ってしまったか」

観客はため息をつき、そしてこの映画の厳しい描(えが)き方にあらためて驚くに違いない。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 5』「斬新な戦争映画 『プラトーン』」より

(初出:1987年3月下旬号 キネマ旬報 掲載)