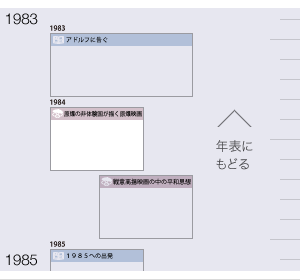

原爆の非体験国が描く原爆映画

1984年

映画『ザ・デイ・アフター』は、アメリカ市民にとって初めて核の恐怖を体験する作品であり、制作された意義は大きいと手塚は言います。また、日本こそ実体験に基づいた核映画を作り、世界に示すべきだと考えます。

手塚治虫エッセイ集 「ふたつの核"映画」より

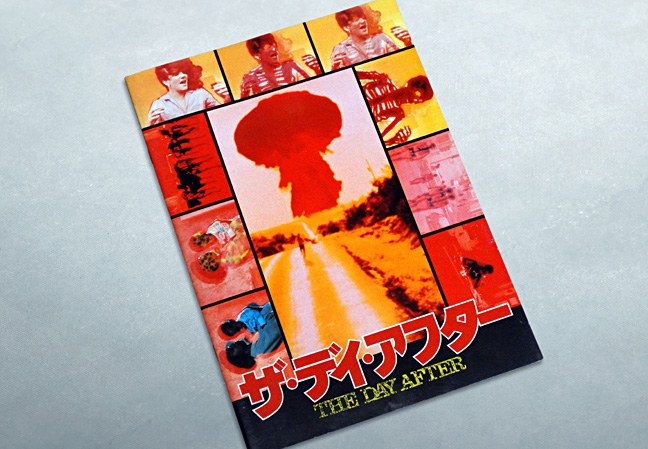

映画「ザ・デイ・アフター」公開時パンフレット

「核爆発」を扱った映画をふたつ観た。

一本はかの「ザ・デイ・アフター」。

(中略)

問題の"核攻撃にさらされたカンサス市"のシーンは、ちょうどまん中へんにあった。

その前のサスペンスというか、不気味さがよかった。

なにしろ、米ソ戦の火ブタがきられ、カンサス州からつぎつぎに核ミサイルが発射される。

目の前に核基地がありながら、ふだんはまるで無関心だった住民たちが、突然立ちのぼるミサイルの噴煙を見送るのだ。

茫然、恐怖、戦慄、目がとびだしたような表情の顔の群れ。

それから逃げまどう地獄図がはじまる。

それは確実に、カンサス市民がソ連ミサイルの報復攻撃を受けるという審判が下ったようなものである。

主人公のひとり、ダールバーグ氏は、地下室へせっせとカンヅメを運びこむ。

そのかたわらで、夫人がぼんやりとベッドのシーツをととのえている。

「なにをしてるんだ、運ぶのを手伝え」

「ベッドをなおしているのよ」

「よせ、こっちへくるんだ!」

夫が夫人を抱えると、夫人はヒステリックにギャーッと絶叫し、泣きわめいてもがくのである。

このシーンは、映画のなかでもっとも感動した場面である。

逃げる時間もなく、死が刻一刻迫るなかで、茫然自失した人間は、無意識に日常の行動をくりかえすだけなのだ。

その絶望感を、このワンシーンは見事に演出している。

(中略)

そして、核爆発。

このシーンは特撮もうまく、すさまじいばかりだった。

なによりも、爆発してまず光にみまわれ、それからしばらくして熱波に襲われる、あの"間(ま)"がいい。

ボン! と光り、天地がまっ白に輝き、それが消えて、車の列の窓や、家の窓から、なんだなんだ、と人々がこわごわ顔を出す。

車からおりて走りだす人、立ちすくむ子どもを抱きかかえて逃げこもうとする人、それだけの間(ま)がある。

だしぬけに熱波が襲う。

一瞬、あらゆる人々が凍りついたように骨になり消えてしまう。

この"間"の戦慄。

そしてはるか前方に立ちのぼる血だまりのような核爆発の煙。

これらは、ほかの核戦争映画では描(えが)いていない。

すぐれたカットである。

だが、そのあとがややいけない。

「ザ・デイ・アフター」だからそれからが物語の本筋なのだが、肝心のここがいま一歩なのだ。

はっきりいうと、スペクタクル映画の「大地震」とか「メテオ」などで、うすよごれた避難民がアタフタした、あの調子とあんまり変わらないのだ。

主人公のひとり、ジェーソン・ロバーズが放射能で髪の毛がぬけおち、ケロイドの顔でうろついていても、その周辺の光景がどっかのゴミ処理場のレンガの山みたいなもので、その隙間にひとつかふたつすすけた石像がころがっていると思ったら、それが人間の焼けこげた死体だったりして、広島の記録映画などからは、まず、ほど遠いのだ。

これらには日本人は失望させられるだろう。

だが、その描写すらもあちらでは、

「十二歳以下の子どもには観せられない」

との批評があったくらい、アメリカ市民にとっては、想像もできない、空前絶後の描写なのだ。

いいかえれば、アメリカ人にとっては、広島の被害の状況などまったく知られていないことがわかる。

だから、この映画は、出来いかんはべつとして、アメリカ人にとっては最初の原爆体験だといっていい。

それが甘いとか、なんとかいう前に、あの核大国でこんなものをつくったという意義は大いに買うべきだ。

ことにそれが一般大衆側から描(えが)かれたという意義を買うべきなのだ。

この映画のパンフレット(1984年1月14日発行)に短文をぼくは書いた。

そのおしまいの部分だけを転載させていただく。

今迄の核兵器の恐怖を描(えが)いた優れた外国映画でも、核爆発の一瞬を具体的にとらえたものは、思い出してみるとおかしいことに一本もなかったのです。

ヘンリー・フォンダがアメリカの大統領を好演した「フェイル・セイフ」は、ラストでニューヨークに落ちる水爆のシーンをぼやかしていますし、名作「渚にて」ではもっぱら核戦争後の人類滅亡を描(えが)いています。

ことに核兵器の怖さを一般市民レベルで描(えが)いた物語はほとんどないのです。

そういう意味でとにかく「ザ・デイ・アフター」は画期的です。

これが最大核保有国のアメリカで今の時期につくられたことには大きな意義があります。

いわばこれは手懸かりです。

これが成功したことで、いずれはこの百倍の正確さで被爆の実態を描(えが)くドラマがつくられるでしょう。

ソ連や他の国々でもつくられるようになれば、それは映画における世界的な反核運動ともなります。

「ザ・デイ・アフター」のしめくくりとして、「ソ連と休戦協定を結んだ!」とアメリカの大統領の発表が流れます。

その時はすでに全米を蔽(おお)う廃墟の中で、ぼろぼろになった生き残りの人々がうごめくだけです。

この人達の怒りを、宣戦を布告した当事者の大統領はどう受けとめるか、皮肉で冷ややかな問題提起を残してドラマはプッツリと終わります。

原爆の非体験国が体験の想定で描(えが)く、ということがいかにむずかしく、想像の域を出ないか、ということをこの作品ははからずも知らせてくれました。

さあ、それでは、邦画でなにがつくれるでしょうか。

今こそ日本版「ザ・デイ・アフター」をつくり全世界に公開するための企画を、真剣に考えるときだと思うのですが。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 8』「ふたつの"核"映画」より

(初出:1984年1月下旬号 キネマ旬報 掲載)