戦意高揚映画の中の平和思想

1984年

戦中、海軍省の後援によって松竹が製作した「桃太郎・海の神兵」は、アニメ史上の記録に残る大作。戦意高揚的でありながら、たいへん抒情的で、手塚は制作者の隠された平和思想に感銘を受けました。

手塚治虫エッセイ集 「燃えつきる/桃太郎・海の神兵」より

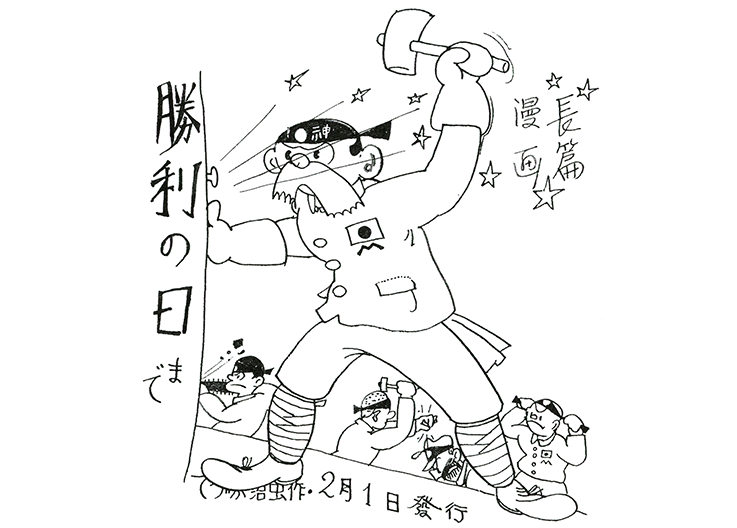

映画「桃太郎 海の神兵」より

海軍省の後援によって松竹が製作した「桃太郎・海の神兵」は、技術的には、その当時の日本アニメ界の最高峰といえるもので、アニメ史上の記録に残るべき大作になっています。

それは、なによりも現在の完璧な分業システムと興行実績をふまえるに、ほとんど少人数で、しかも物資の乏しい時代に製作されたこのアニメは、奇跡に近いと思われます。

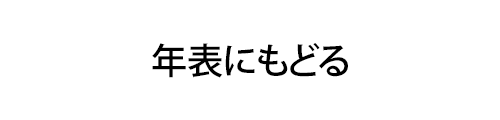

手塚治虫が「桃太郎・海の神兵」を観た大阪松竹座(戦前絵はがき)

(中略)

この映画は、戦意高揚的でありながら、たいへん抒情的で、しかもきわめて戦争場面がすくないといわれています。

私は、ある日、瀬尾氏からこういうことをうかがいました。

「南方の基地で、敵地の偵察にいった兵士のひとりが戦死してしまった。

その兵士が飼っていた小鳥が、寂しく鳥籠のなかで帰らぬ主人を待っている場面。

戦死の報せを聞いて、桃太郎が一瞬、顔をくもらせる場面。

戦友のための弔砲のシーンなどを、海軍省のほうの意図でカットされてしまいました」

私は瀬尾氏の言葉のなかに、ある種の平和思想を感じるとともに、軍のほうの意図的な抹消にたいへんショックをおぼえました。

つまり、この映画は、戦時中の映画でありながら、戦闘場面や交戦的な部分をなるべく避けようとする(瀬尾氏の)思惑が感じられるわけです。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 8』「燃えつきる/桃太郎・海の神兵」より

(初出:1984年8月18日発行 「桃太郎・海の神兵」プログラム 掲載)