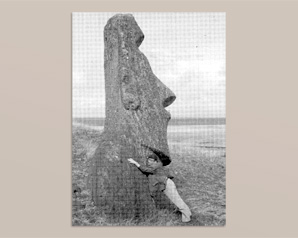

イースター島、ラノ・ララクに地球の未来を見た

1977年

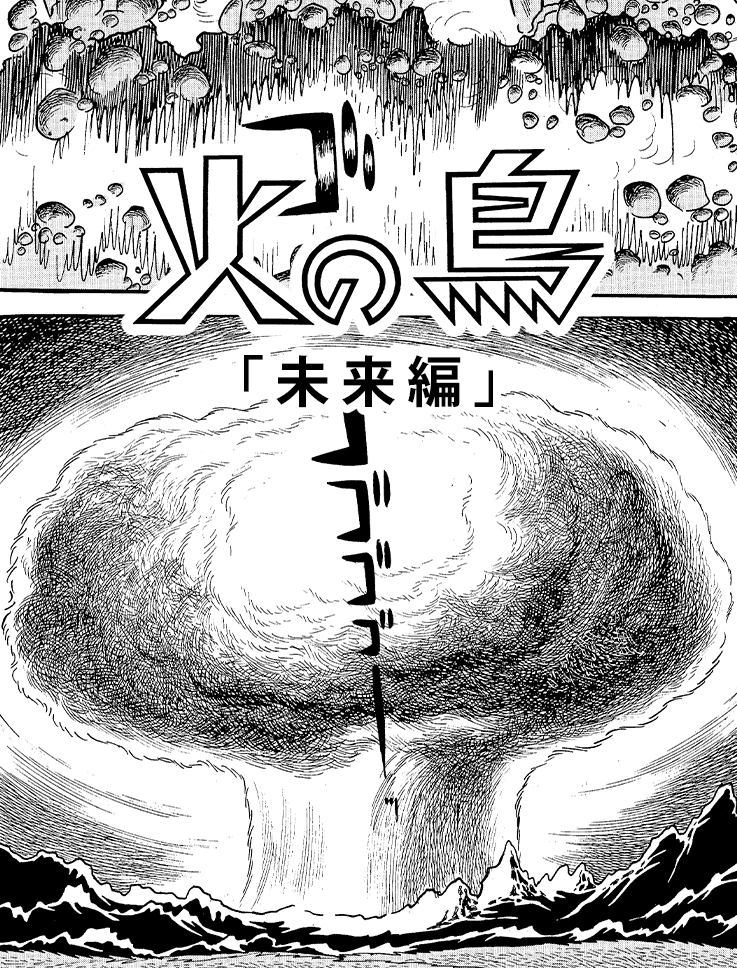

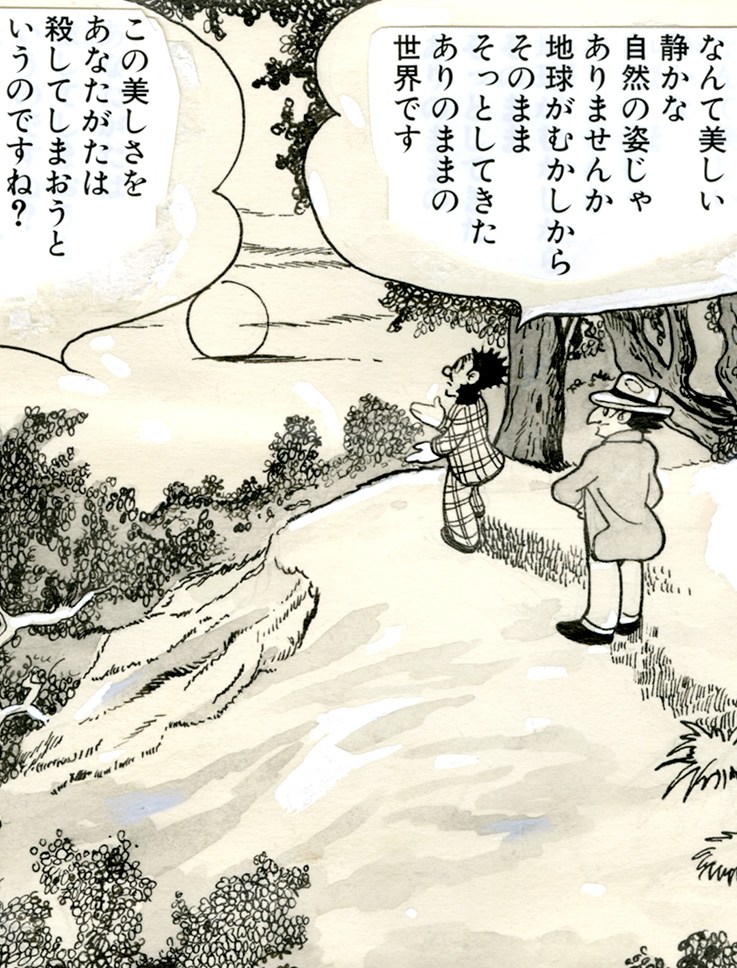

手塚治虫は、イースター島ラノ・ララク火口のモアイ像群を前に、人類文明のはかなさや核戦争の可能性を思い、地球の未来を考えます。

手塚エッセイ集 「イースター島は世界のヘソだ」より

ラノ・ララク山。

イースター島に、いくつかある大小の火山の中で二番目に大きい。

そして、島の北のはずれ近くにある。

典型的な環状火口で、水がたまって、トトラ葦がびっしり生えている。

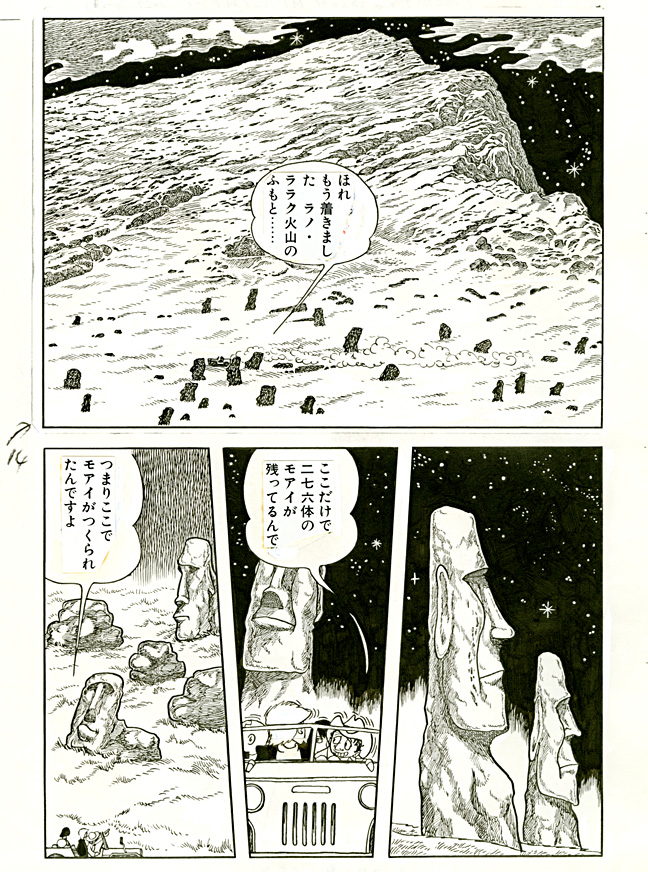

ここに、なんと、三百体ものモアイが集まっているのだ。

というより、この山はモアイの誕生の地である。

ラノ・ララクの石切り場に、生まれたてのモアイが、それこそ重なりあってころがっている。

まだ胎児のモアイもいる。つまりできかけのモアイ。生まれて、ノコノコと歩きだしたやつ。倒れてひん曲がったやつ。

そして、それらが、あたかも映画のストップ・モーションの一コマのように、もしくは大地が時間を凍りつかせたように動かないのだ。

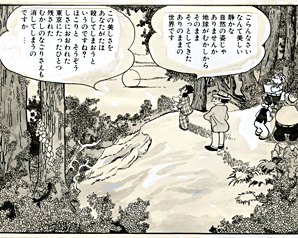

マンガ 三つ目がとおる「モアイは謎をひめて」原画より

(中略)

おかしなものを見つけた。

モアイの群れの中をぬって、火口外壁をずーっと縦に刻みこまれた、溝のようなものが何本もあった。

ただのヒビ割れかもしれない。

雨期につくられた谷かもしれない。

だが、ひねくれて考えると、この溝の中に、やわらかいトトラ葦かなにかを敷きつめて、スベリ台のように山の上からそーっとすべらしておろしたとも、考えられないだろうか?

この溝に沿って上っていくと、もうひとつある発見をした。

それは、海岸のスロープで前に見つけた舟形の石囲いだった。

もちろん、もっと小型だが、ちょうど石切り場のどまん中にしつらえてあった。

ここで神官や祈祷(きとう)師はなにかを祈りながら、モアイに霊を授け、出発(たびだち)を祝ったのではあるまいか?

この石囲いに立って、はるかふもとのほうを見ると、モアイの群れの後ろ姿は、あたかも墓石のようにノッペリとしたものだった。

そして、はるかかなたに太平洋の白い波頭がつづき、そこまでの平地のあちこちに、豆粒のように無数のモアイが倒れているのが見えた。

なにもかも静止した世界の中で、動くものといえば、足もとの下草が風にゆれているのと、小間切れになった雲がかなりの速さで地面におとしていく、走る影だけであった。

ぼくは、この廃墟の上で、足が根をおろしたように動きたくなくなって、いつまでも立っていた。

自分も時間の中に溶けこんで、永遠の謎の群れに加わってしまいそうな気がした。

たかだか七、八百年の昔、この島は活気を呈し、ここに、人々がざわめき、走りまわり、石工はノミを動かし、無数の巨人像が生みだされる世界があったのだ。

なにが起こって、突然、その繁栄が消されてしまったのか?

モアイも、トトラ葦も、ラノ・ララク火口も、なにも語ってはくれないのである。

人間の文明なんて、しょせん、こういうつかの間の虚像にすぎないのだ。

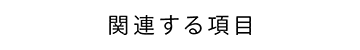

ぼくの「火の鳥」のテーマのひとつがそれである。

そのテーマを、いまほど、シミジミと反芻(はんすう)したことはなかった。

イースター島を訪れた人は、だれでも感慨にふける。

もし日本が、ある日突然滅びて、何百年もたったら、日本固有の文明ははたしてだれが理解してくれるだろうか……と。

だが、絶海の孤島イースター島と日本とは違う。

日本は中国や朝鮮や、その他の国々とのつながりのうえで、忘れ去られることはあるまい。

だが、地球的規模で考えたら——。

もし瞬時にして世界が滅びたら?

この可能性は残念ながらあるのだ。

核戦争、放射能。

そして人類は消え去り、無数の建築物が残ったとしたら——。

ぼくは、ラノ・ララクに、地球の未来を見たのである。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 4』「イースター島は世界のヘソだ」より

(初出: 「Apache」 10号〈1977年12月8日号〉、11号〈12月23日号〉、12号〈1978年1月8日号〉 掲載)