『鉄腕アトム』の世界にもし、入ることができたら——?

そんなコンセプトの展覧会『科学で体験するマンガ展』が現在、東京・お台場の日本科学未来館で行われています。

この企画展で取り上げられた作品は、『鉄腕アトム』、『ドラえもん』、『サイボーグ009』、『ひみつのアッコちゃん』、『怪物くん』の5作品。マンガの世界の“再現”には、様々な科学技術が使われています。

楽しくマンガを体験しながら、科学技術に触れることができるこの展示を企画した、アサツー・ディー・ケー コンテンツ営業推進局 第2営業推進チーム主任 白戸博久さん、プロデュース事業開発室室長 城野康信さんにお話を伺いました。

関連情報:

●日本の元気を取り戻す! マンガの効用

——「マンガ」の世界を疑似体験できる! というテーマの展示ですが、このテーマを選んだのは、なぜですか?

白戸:

日本科学未来館では、過去に「ターミネーター展」「ドラえもんの科学みらい展」でご一緒しています。実は、マンガをテーマにした企画展をやりたい! というアイディアは、何年も前から考えていました。「ドラえもんの科学みらい展」が好評で、その実績を評価いただいていましたので、お話がしやすかったですね。

城野:2004年の愛知万博(愛・地球博)の際に、私達が企画・制作した長久手の日本館の一画にて、日本科学未来館が裸眼立体3Dモニターのデモンストレーションを展示されまして、その頃からのお付き合いです。展覧会の企画などを専門にしている業者もいらっしゃいますし、私達が企画展のお仕事を受注することも、少なくはありません。

——テーマは「マンガ」ですが、比較的近年のキャラクターではなく、長い間活躍しているキャラクターばかりを集められたのは、なぜでしょうか?

城野:今回はおっしゃるとおり、1960年から1970年に活躍したキャラクターばかりを選びました。

大人も子どもも楽しめて、幅広い層が名前やキャラクターを知っている、ということもありますが、東日本大震災などや不景気など、日本がなんとなく元気を失っている今、戦後、日本が最も元気だった時代を代表するキャラクターたちをフィーチャーしよう、ということで、5作品を選ばせていただきました。

白戸:作品の選定にあたっては、「紙とペン、インク」と、人間一人の想像力が、無限の楽しさを生む、というメッセージを大切にするため、なるべく一人の作家の手で描かれた作品、という基準で選んでいます。

城野:作品の選定に際しては、展示で紹介する科学技術との相性や、展示をご覧になるお客様たちに楽しんで頂きやすいものにしたい、という観点からも検討されました。今回の展示は、かつてマンガは、アニメや映画など、さまざまなメディアに展開されて行きましたが、それらと同じく、現代の面白い技術を使って、全く新しい体験型のエンターテイメント・メディアを作るとしたら、どのようなものになるだろうか? という観点で展示を企画して行きました。

メディア、という言葉は、もともとはぐるりと対象物を取り囲むもの、という意味の「メディウム」という言葉から派生してできたそうです。そうなると、「メディア」というのは言ってみれば、体験そのもの、環境そのものを表してもいいわけですよね。この展示では、視覚・聴覚に加えて、複数の人々がいっしょになって声を出したり、アクションをしたりして楽しめる『環境』の提供を目指しました。

● 科学とマンガの関係とは?

——各アトラクションで使用されている科学技術は、それぞれパネルで紹介されていますが、詳しい説明などは極力省略されているように感じました。

城野:予想はしていましたが、やっぱり小学生以下のお客様に大変好評であったこともあり、まずは体験の感動という部分を大切にしたい、という意図もありまして、詳しい説明は省いています。もちろん、中学生や高校生など、もっと年上の見学者もいらっしゃいますし、日本科学未来館のコアなファンも来場されていますので、必ず説明パネルは設置しています。また、詳しい説明が可能な科学コミュニケーターもいらっしゃるので、そういった方々のサポートもいただき、ご覧の皆さんにより深い科学技術の知識を伝えていく、ということももちろん、意図しています。

開催期間に夏休みも含まれていたので、自由研究のテーマなどに活用していただければ、というねらいもありました。

白戸:やっぱり、マンガは楽しくなければならないと思うんですよ。言ってみれば、お勉強がキライだから、マンガばかり読んでいたわけで(笑)。もっと、お勉強の方向にコンセプトを寄せることもできたんですが、それはあえてはじめからはしたくなかった。でも、日本科学未来館の企画展示で、あそこまで遊び要素にチャレンジしているものも、いままでなかったとおもいます。

最終的には各プロダクション、日本科学未来館ともに私達の考え方をご理解いただけて、ああいう形で実現できましたが、本当に良かったですね。

城野:日本科学未来館さんの方では、やはりもう少し学術的にしたい、という意見もあったようなのですが、幾人かのキー・パーソンの方々が、趣旨を理解してくださり、太鼓判を押して下さったというのが大きかったように思います。科学技術の詳しい解説をメインにするというより、体験という方向に舵を切って、作品世界と、我々の意図を守っていただいたところはあります。

その点では、開催場所が科学未来館であったことも幸いだったと思います。公共の施設でありながら、毛利衛さんという、独特のキャリアをお持ちの方が館長を務めていらっしゃる。あのようなチャレンジ精神をお持ちのミュージアムでなかったら、この企画は成立していなかったでしょう。

レセプションの際に、藤子不二雄A(※)先生がいらっしゃっていまして、どんなふうに受け止められるかとどきどきしていましたが、「僕らのマンガは、こんなふうにも表現できるのですね!」と大変好意的な捉え方をしてくださいました。とてもキャリアの長い先生ですが、今もなおクリエイター魂というか、強烈な好奇心に満ちた方なんだな、と感動しました。

(※ 正式には、丸ガコミにA)

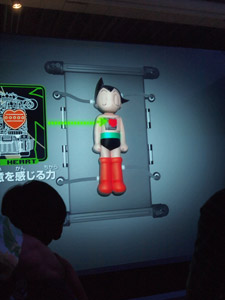

——『鉄腕アトム』の展示では、アトムと一緒に空を飛べる、というアトラクションが印象的でした。

城野:やはり、『鉄腕アトム』といえばアニメの主題歌の「空を超えて…」というフレーズが第一印象だと思うんですね。「空が飛べるキャラクター」といえば、やはりアトムが一番に思い浮かびます。もちろん、もっとさまざまなアイディアややりたいことはありましたが、スペースや時間、予算などの制約なども考えながら、あのような2種類の展示で表現することになりました。

僕達が子どもの頃に、マンガやアニメで『アトム』に触れた際には、「空をとぶ爽快感」にあこがれていたんですよね。それをまず表現したい、と。他のアトラクションも、キャラクターの本質をよく検討することを大切にして考えました。『怪物くん』であれば、やはり「顔を変えられる」ことや「腕が伸びる」ことが印象的ですし、『ひみつのアッコちゃん』ならばなんといっても魔法の鏡、ですよね。その上、やはりお客様が体験して面白いものになるかどうか、というところは重視しました。

白戸:この展示をご覧になった方には、改めて作品を読み返す機会にしていただきたいとおもいます。僕も、改めて展示のテーマにした各作品を読み返して見たのですが、それぞれの先生方が、本当に、子供たちのために面白いものを描こう! という情熱を込められていたのだな、と感じましたね。

日頃、子供たちの持っているいろいろな問題意識、例えば、どうやったらニガテな勉強が楽しくなるか、とか、どうやったら友だちとうまくやっていけるか、というようなことに何らかのアドバイスを与えたい、というような想いが、毎週のペースでマンガを描いていた先生方の支えになっていたんだと思います。そういう要素が今回の企画の根底にもあるべきだ、と。

それぞれのキャラクターの「能力」を具現化する、というアイディアを引き出してくるまでにはさまざまな試行錯誤がありましたし、各プロダクションさまも、展示の中でどのように作品が生かされていくのか、初めはご理解もまちまちでしたが、最終的には原点に戻って、各先生方がマンガに込められてきた、「子供たちを楽しませるために」というメッセージを新しい形にしていきたいんです、という想いをストレートにお伝えしたところ、それが企画承認の突破口にもなったように思います。

図らずも、映画公開された記憶もあたらしい『怪物くん』や、近々映画公開を予定している『ひみつのアッコちゃん』『サイボーグ009』など、改めて掘り返され、話題に成る作品となっていたことも良かったと思っています。

——確かに、「女子向け」マンガが全くない、というのではバランスが取れませんね。

白戸:本音をいうと、企画の段階では『天才バカボン』も検討していたのですが、バカボンの「能力」って表現が難しいんですよね(笑)。それで諦めた、というところもあります。

——手塚治虫作品で女の子向け、というものは検討されなかったんでしょうか?

白戸:やはり、手塚先生のキャラクターで選ぶんだったら、アトムでしたね。イベント全体の「顔」というか、ヒーローが欲しかった、ということももちろんですが、日本科学未来館にはHONDAのASIMOも展示されていますからね。

日本のロボット研究って、アトムを抜きにしては語れないんですよ。2足歩行のロボットにこんなにこだわって研究している国は日本がやっぱり突出していると思います。歩かせたり、顔を作ってあげたり、というようなロボットに対する視点は、アトムから始まったと言っても過言ではないですよね。事実、研究者の先生方で、そうおっしゃっている方は少なくありません。

もっとも、ロボット研究自体は日本の科学研究の一部門にすぎないので、そればかりを掘り下げるというよりはもっと多角的なテーマを盛り込んでいこう、ということにはなりましたが、今回のテーマ作品にも『鉄腕アトム』を初め、『ドラえもん』『サイボーグ009』と、ロボットやサイボーグが多く登場しました。

城野:大々的に打ち立ててはいないのであくまで裏コンセプトではあるのですが、現代の日本は先程も申し上げたように、不景気や震災といった危機に煽られて、アジア諸国の中でも相対的に元気がなくなってきています。60年代から70年代のマンガを読んで育った僕たちも含めた、かつての少年・少女たちは、少なからずマンガに励まされ、触発されてきたわけです。最新の科学技術を開発している開発者たちも、そんな少年・少女の一人なんですよね。

今回の展示で、日本の誇る科学技術とマンガを融合させ、それを子供たちに見せることで、この2つの文化をこの先も発展させていってほしい、というメッセージを伝えられればいいな、ということも考えています。もっとも、あまりに壮大なテーマすぎますので、あくまで「裏テーマ」ではあるのですが(笑)。

作り手としては、すこしでもそんなことを感じてくれる方がいらっしゃったら嬉しいです。

● 60年代、70年代のマンガは手強い!?

城野:それにしても、今回真剣にこの5作品と向きあってみて、改めてなんとも手強いな、と感じましたね。

——手強い、というと?

城野:これだけのメッセージとクオリティを持っている作品を毎週描いていた、ということそのものが驚きですよね。内容もさることながら、クリエイターとしての想像力、体力、集中力がものすごいですし、それをまとめあげる人間としてのエネルギーに改めて驚きます。それを単行本としてまとまったもので読むわけですが、これは本当にすごいことです。

僕たちももちろん、毎週定例会議を行うわけですが、それだけでもへとへとなのに(笑)。2次的な形ではありながら、我々も創造力を武器に仕事をしていますので、その凄さがよくわかります。

1本の作品でも驚いてしまうのに、さらには先生方は、何本も掛け持ちして仕事を進めていたというのですから。

白戸:たったひとつの作品でも、掘り下げられるポイントがたくさんあって、それを更には、マンガ誌で毎週連載されていた。「マンガ誌での連載」が出発だった作品、というのはこだわったポイントでもあったんですよ。

マンガを毎週毎週生み出していく、という方法は、世界的にも極めて珍しいケースでもあるそうです。例えば毎週月曜日に、読者の子供たちが期待に胸をふくらませて本屋に駆けつける、というような風景は、日本独特の風景であるかもしれません。先生方もそんな読者の姿に励まされて作品をお描きになっていたんだとおもいますが、これは本当にすごいことで。

勝手ながら、現役バリバリだったころの各先生をライバルとして、修羅場を乗り越えた感じはありますね。

でも、やっぱり本当のところは、ああいうバーチャルな形ではなく、“本当に”アトムと一緒に空を飛びたいですよね。今後、科学技術が発展していって、今回展示したような世界が、いつの日か、バーチャルリアリティではなく、私達や子供たちの手で、ほんとうの現実にしていきましょう、という思いも伝えていきたいです。

白戸:出口のところで、子供たちが「面白かった!」と言って出てくる姿には救われますね。「コエカタマリンでジャイアンにぶつけてやったよ!」とか、ゲラゲラ笑って喜んでくれているのを見ると、本当に助かったな、嬉しいな、とおもいました。

● 好きな手塚作品

——それでは、お二人の好きな手塚作品を教えて下さい。

白戸:僕は、やっぱり『ブラック・ジャック』ですね。今でもふとお話を思い出したりすることがあります。出会いは小学生高学年くらいの頃、まずは家の近くに児童館のようなものがあって、そこでコミックスに出会い、その後、『週刊少年チャンピオン』でも連載中だったので、本誌を買うようになりました。物語の作り方の素晴らしさというのを、あの20ページという短い中で見事に表現されていますよね。また新たに読み返したくなりました。

特に動物に対する愛情深い視線は、『ジャングル大帝』などを描いた作者でもあるわけですが、『ブラック・ジャック』にも登場するんですよね。「ひったくり犬」や「戦場ヶ原のゴリ」のように、動物の純粋で健気な姿を描かれた作品は特に印象に残っています。

やっぱり、手塚先生の作品は大好きでしたから、すべて、ではないですが相当読んでいると思いますが、ベストと言うと『ブラック・ジャック』ですね。

後に聞いたところだと、手塚先生がスランプに陥った中で、起死回生の思いで描かれた作品だということですが、そんな境遇の中であんなに素晴らしい作品が生まれてくる、というのがまた驚きです。

——いつか仕事で『ブラック・ジャック』を手がけたい、というのは?

白戸:できることならやってみたいですけれどね。考えてもみなかったですね…。恐れ多くて。

——城野さんはいかがでしょうか?

城野:ぼくは、『火の鳥』ですね。かつて、上海万博2010年で、「活力」をテーマに中国の民営企業十数社によるパビリオンを受注して手がけたことがあるのですが、「活力」というような壮大なテーマに向き合う際によく読ませていただいたのが『火の鳥』だったんですよ。

私が一読者として読んだところではやはり『火の鳥』のテーマは「生命」ということだと思うんです。さらには、舞台もあらゆる時空を超えています。あの壮大さが、大きな博覧会やイベントを手がける際に、表現の目標として読ませていただきます。

掲載された媒体も『COM』というマニアックな雑誌で、手塚先生もじっくり腰を据えて、少年誌などでは描き切れない難しいテーマに取り組んだのではないか、と思います。やっぱり、マンガにとって『火の鳥』はひとつの金字塔ですよね。

出会ったのは小学校4年生の夏休みでしたね。本が好きなおばが買い与えてくれたんだけれど、どの編を読んだのかは忘れましたが、おっかなくて。ひと夏が『火の鳥』で頭がいっぱいになりました。

『火の鳥』はモチーフも素晴らしいじゃないですか。生命力の象徴で、自らの身体を焼いて何度でもよみがえる美しい鳥の姿ですよね。西洋の芸術にはルネサンス、という、生命の表現がありますが、もっと汎世界的な、洋の東西を問わない表現であると思います。いつかそういうものを、空間的・体験的に表現できたら、とは思いますね。

——お忙しい中、お話を聞かせていただき、どうもありがとうございました!