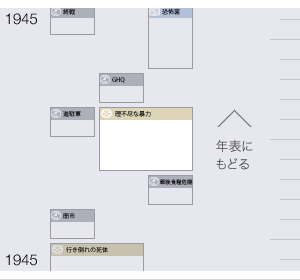

理不尽な暴力

1945年頃【16才】

占領軍の兵士に理不尽な暴力を受けた手塚治虫は、意思の疎通の欠如を呪います。この経験が異なる存在同士の軋轢という作品のテーマにつながっていきます。

手塚治虫エッセイ集より

そして、占領軍がやってきた。

「ヤンキーが来たらなぐり殺されるぞ」

「なにもかも強奪されるぞ」

「女子供は外へ出るな!」

という噂(うわさ)をよそに、かれらはやってきた。

ジープに乗り、軍服をスマートに着こなし、すこぶるかっこよく(この時代には、こんなことばはなかった……)かれらはやってきた。

都会へ、農村へ、集会場へ、ビルの中へ、そして、学校へ……。

現金なもので、相手がさほど危険なものでなく、一応紳士であるとわかると、大衆はやたらにべたべたしだした。

マッカーサーの占領政策の中の軍規律はかなり厳しいものであったらしい。

表面的にはにこやかで、博愛精神の押しつけを始めた。それが同情と慰撫(いぶ)に飢えている大衆の目には、天から降った英雄のように見えた。

女性にはやたらと慇懃(いんぎん)だが、かとおもうと、しきりに暴力沙汰(ざた)を繰り返し、そして、たいてい日本人側は泣き寝入りするよりしかたがないのであった。

宝塚もご多分にもれず米軍高級将校の宿舎になった。

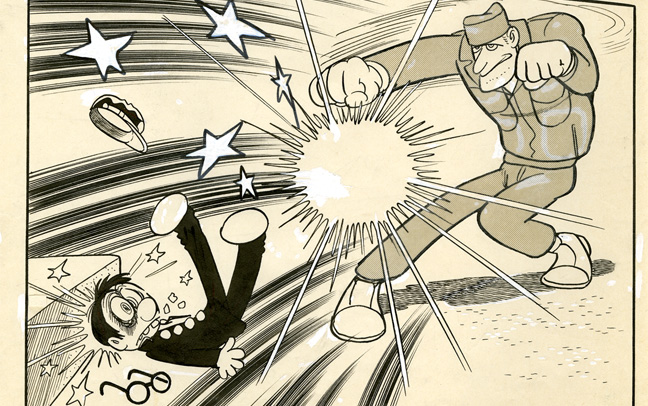

ある日、四、五人の酔っ払い兵がぼくとすれちがった。

「××××××」

と、兵隊がぼくに何か訊(たず)ねた。

残念ながら、「敵性語」ということで英語の勉強を中断されたっきりのぼくにとっては、まったくチンプンカンプンである。

「ホワット? ホワット!」

と訊(き)き返すのがせいいっぱいだ。

するとたちまち、ボカーッとなぐられて、ぼくは地面へ叩きつけられた。

痛さに耐えかねて起き上がれない。

ウワッハハハ……笑いとばして米兵は行ってしまった。

手も足も出ない。

占領軍に反抗すれば、射殺されても文句が言えない時代なのである。

腹立たしいやら口惜しいやら、意思の疎通の欠如を、ぼくはひどく呪(のろ)った。

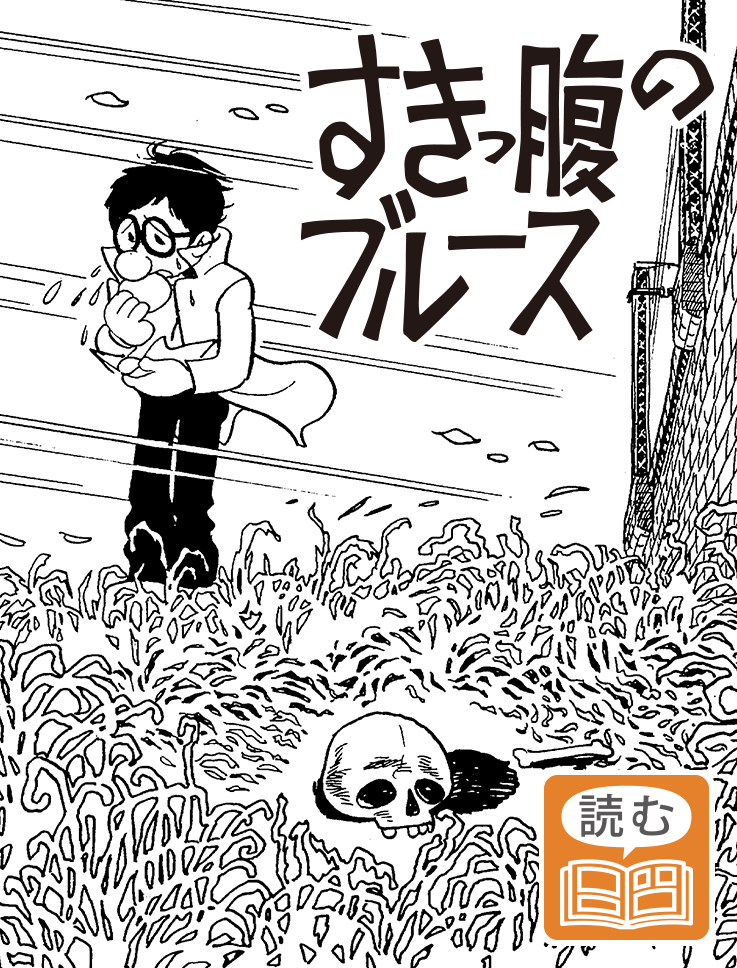

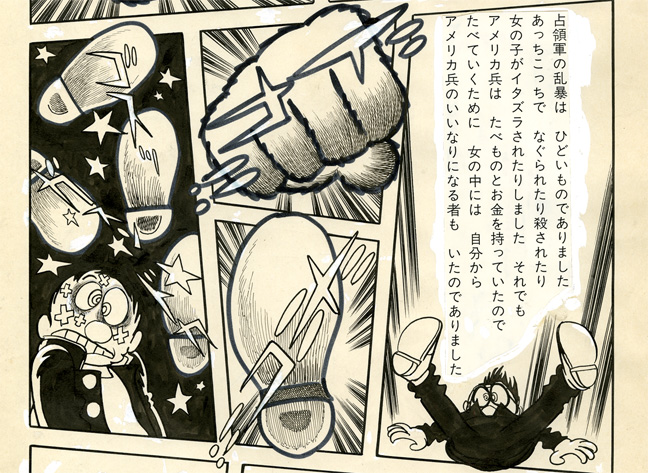

マンガ「すきっ腹のブルース」原画より

当分のあいだ、この厭(いや)な思い出はぼくから頑強に離れず、しぜん、ぼくの漫画のテーマに、そのパロディーがやたらと現れた。

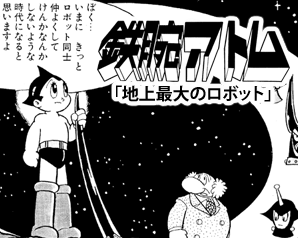

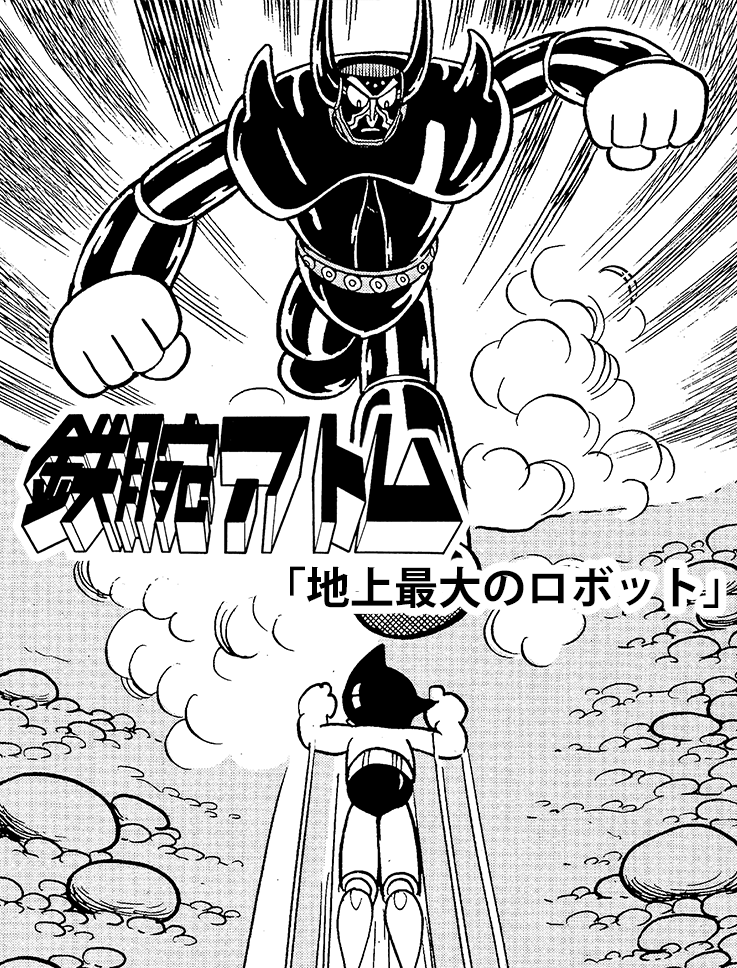

地球人と宇宙人の軋轢(あつれき)、異民族間のトラブル、人間と動物との誤解、そして、ロボットと人間との悲劇……アトムのテーマがこれなのである。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 1』より

(初出:1969年毎日新聞社刊『ぼくはマンガ家』)