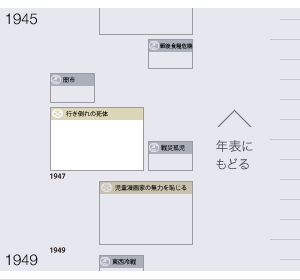

行き倒れの死体

1945年頃【16才】

終戦直後の大阪駅前では、行き倒れた人の遺体が放置され腐敗していっても、誰も気に留めないほど社会は荒廃していました。

手塚治虫エッセイ集より

マンガ「すきっ腹のブルース」原画より

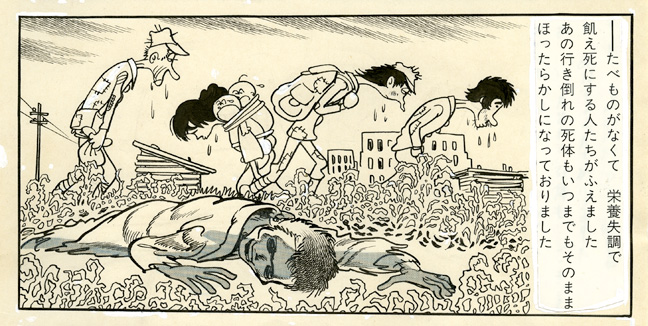

大阪駅前の焼け跡に、いつからか、行き倒れの死体がころがっていた。

それが、だれも片づけようとしないので、だんだん腐っていって、ウジが食いちらし、しまいには骨だけになった。

それも野犬が持っていくのか、手や足がすこしずつなくなって、頭蓋骨だけになった。

これが長い間雨風にうたれて、石ころみたいな色になるまで、ころがっていた。

そのすぐ横で復員服姿のオッサンが、三つ十円のふかし芋を売っていたし、駅前だからゾロゾロと人通りがあったのに、誰も気にとめた者がいなかった——これが終戦直後の街頭風景である。

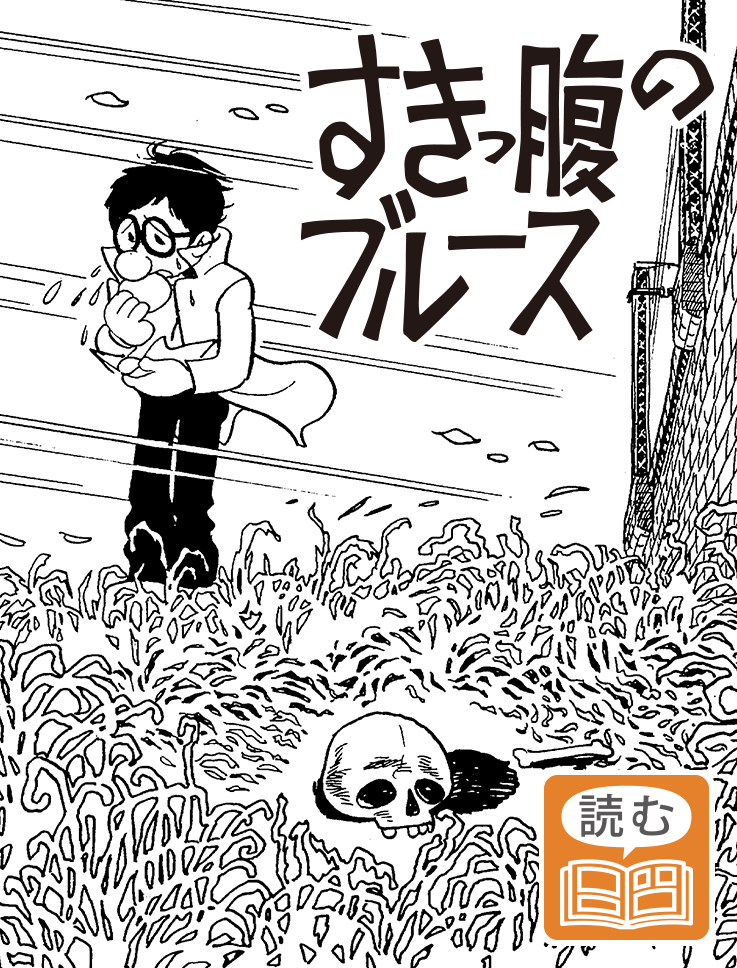

マンガ「すきっ腹のブルース」原画より

こんな行き倒れは戦火の町にはごく普通で、たいてい栄養失調か凍死であった。

大阪大学の解剖学教室には、こんな死体が何十体も持ちこまれ、屍池(死体を保存するフォルマリンの風呂のようなもの)へほうり込まれ、学生達の解剖実習のために持ち出された。

そういう死体は、たいてい胃袋がちぢみきって、中に食べられないようなものまではいっていることもあった。

角川文庫版『ぼくはマンガ家』より

(初出:1969年毎日新聞社刊『ぼくはマンガ家』)