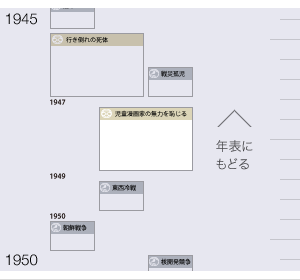

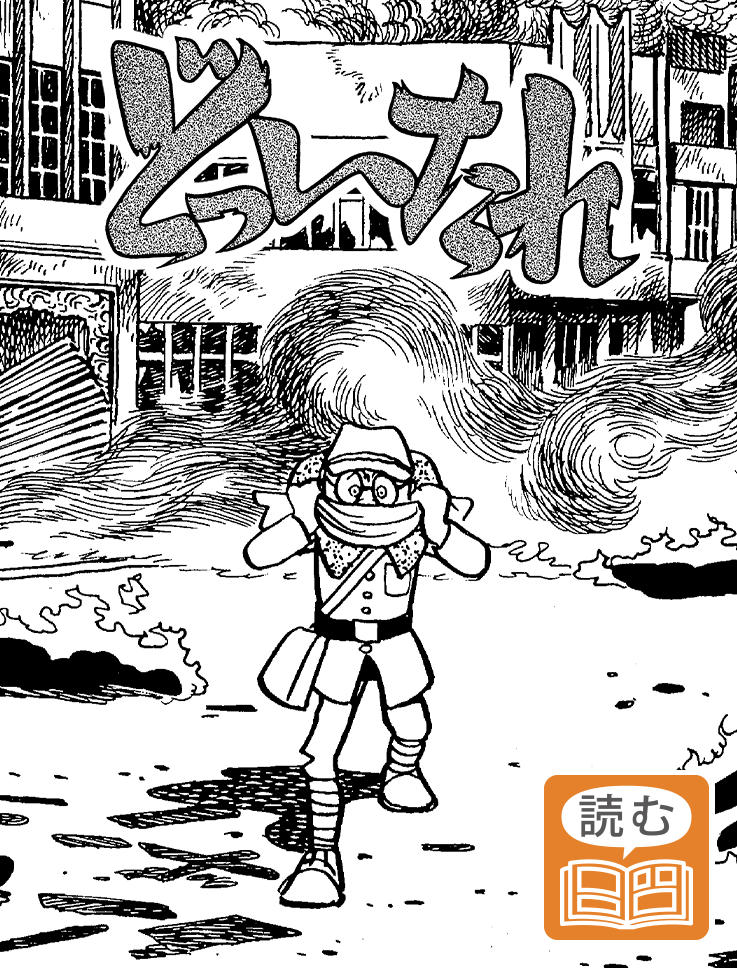

児童漫画家の無力を恥じる

1947年頃【19才】

インフレと貧困の中、いっこうに減らず図太い生活能力を見せる浮浪児の存在に、児童漫画家手塚治虫は漫画では彼らを救えないという葛藤をいだきます。

手塚治虫エッセイ集より

インフレはどんどんひどくなった。

ヤミ商人は札ビラを切って大尽生活をつづけ、飲食店はおもてむきは休業して裏口営業をつづけ、児童福祉法が公布されても浮浪児の数はいっこうに減らなかった。

浮浪児——それは悲惨とか憐憫(れんびん)の情などを通り越して、グロテスクで、奇妙な小妖怪のように見えた。

終戦後二年もすると、かれらにはかれらの生活が密着して、図太い生活能力が生まれたからかもしれない。

駅前食堂なんかでものを食べていると、半分くらいは、この浮浪児に取られてしまった。

客の食べている前へつっ立って、いつまでも辛抱強くじっと待っているのだ。

少しのはじらいも、物欲しげなポーズもなく、むしろ戦争の被害も受けずにぬけぬけと満足なものを食べているわれわれを非難しているように見えた。

上野の地下道の中の浮浪児のたまり場では、毎日のようにDDTを連中にぶっかける係員が顔をしかめてうろついていた。

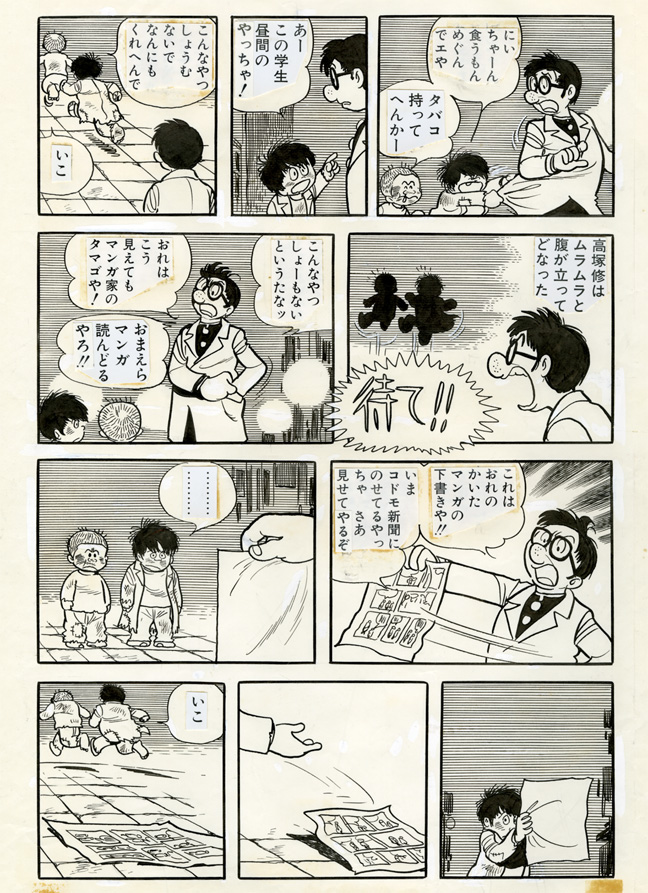

マンガ「どついたれ」原画より

児童漫画家は恥ずかしかった。

子供のために描いているなどとうそぶいてはいるが、かれらに漫画を見せてもはたして喜ぶだろうか。

結局、手をこまぬいてなにもしてやれないのが落ちなのだ。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 1』より

(初出:1969年毎日新聞社刊『ぼくはマンガ家』)

「今の子供たちは戦争をこう考えている」

収録日:1986/7/22

収録場所:富山県富山市

「未来へのファンタジー」

収録日:1986/7/22

収録場所:富山県富山市