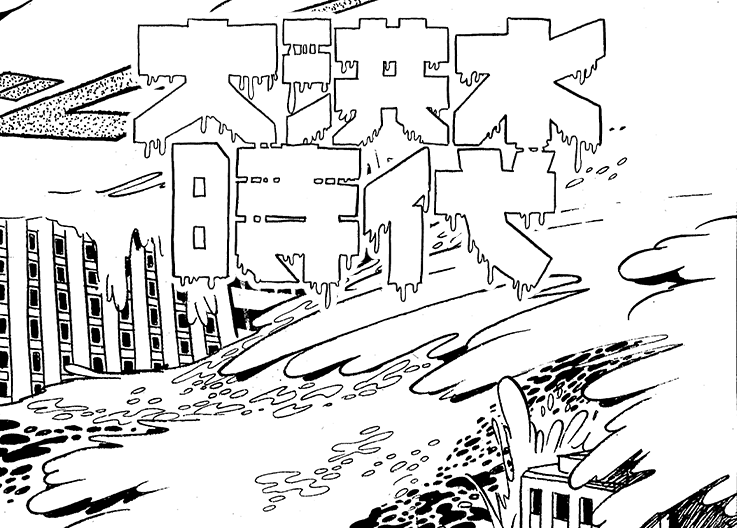

自然淘汰の法則

1980年

手塚治虫は、昆虫や動物の自然淘汰と同じ法則が人間社会にも働き、過剰人口や社会のバランスをとるために戦争や事故が起こり、結果として社会の均衡が回復される宿命を指摘します。

手塚治虫と横尾忠則の対談集 「宇宙意識の目覚め」より

昆虫の世界でも、あるいは動物の世界でも自然淘汰というのがあって、増えすぎれば食糧危機もくるし、居住スペースの問題もあって、自然に大量に死んでいきますよね。

殺し合いが起きて食い殺されたからこそ、バランスがとれてまた安定した生活状態に戻るということは、人間にも常に行われてるような気がして、それをぼくはよくテーマに取り上げるんです。

それはある意味では事故であり、あるいは戦争かもわからないわけですね。

そういうことが、行き過ぎた人間社会のアンバランスの中で自然に起こってきている。

ちょうどバランスのよいところまで元に戻し、その戻した時点からまた復活していく。

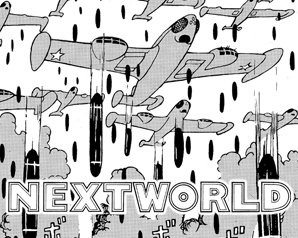

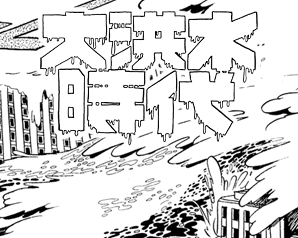

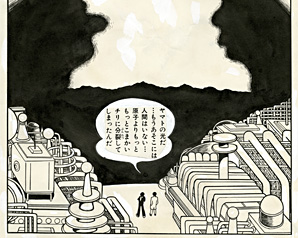

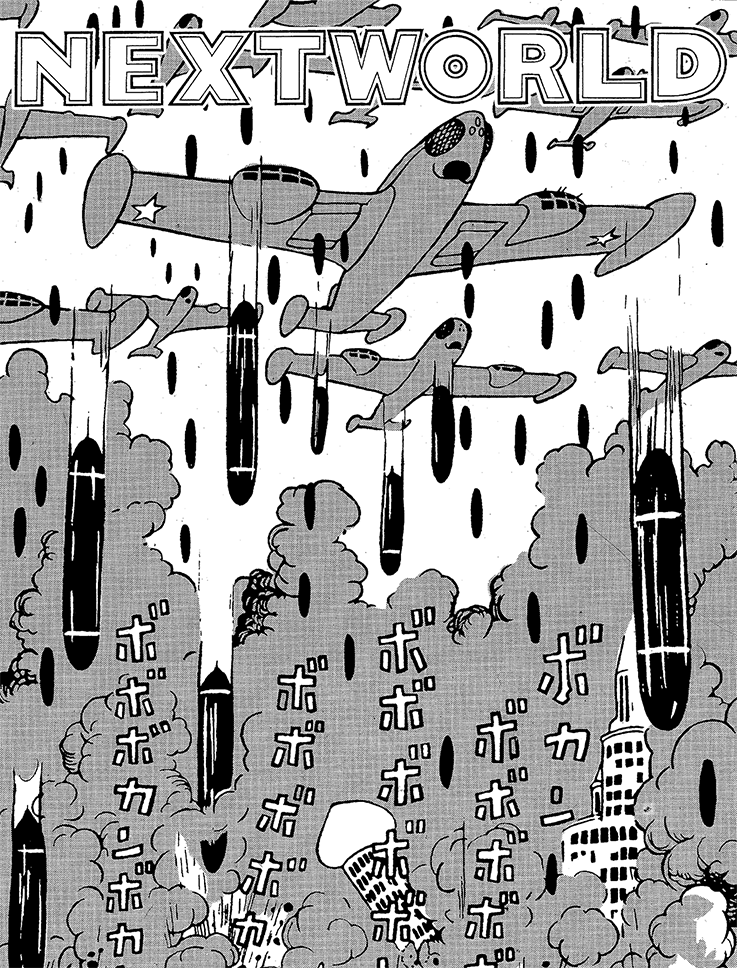

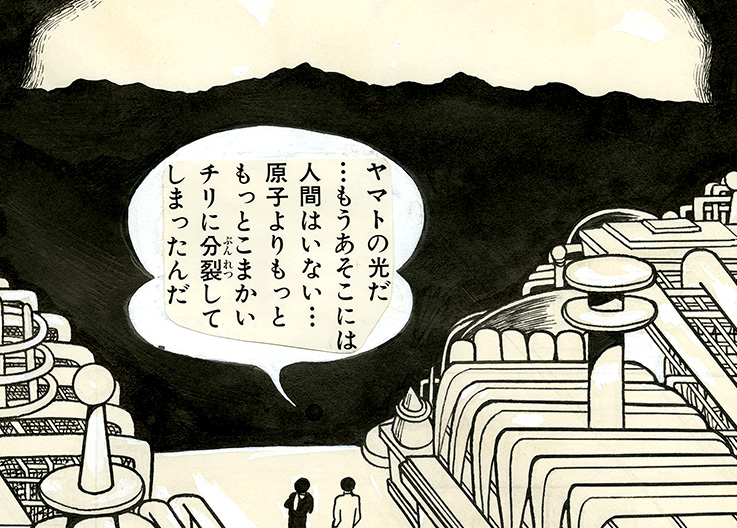

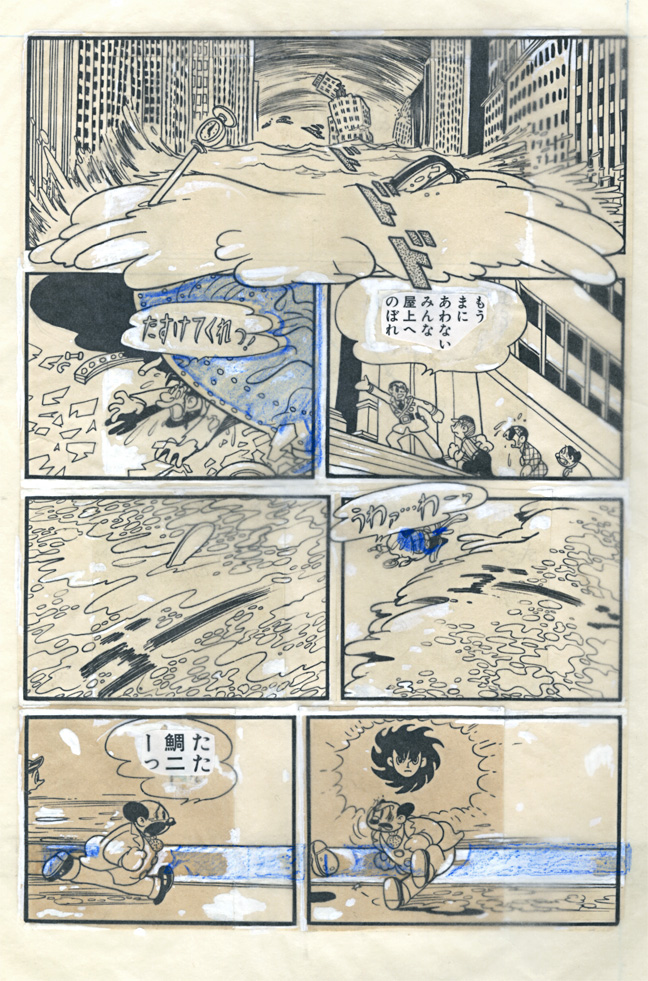

マンガ「大洪水時代」原画より

つまり、自然淘汰の法則に人間も従わざるをえないということでしょう。

それはもう宿命だということなんです。

すると戦争肯定みたいなものが、ときどきマンガにちらっと出てしまう。

そうすると、左翼が怒る(笑)。

だけど、最近の人口過剰の世界では、事故が大規模になってきているでしょう。

たくさんの人が死んで大変だということが、だんだん人間の中で慣れっこになってきて麻痺してしまって、こんどは五十人死んだ、百人死んだと……。

これはもちろん新聞記事の書き方にもよるんだろうけど、もう当然みたいに受け入れられてくる。

これは、本来からいうとたいへんな事故なわけですよ。

事故なんだけど、一般がそれを容認してくるという、考え方そのものがまあ乱暴にいえば当然の淘汰として起こってくるというふうな……。

そういうことを考えると、ひじょうに危険な思想になりますけどね。

ニヒリズムでもないんですけどね。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫対談集 1』「横尾忠則——宇宙意識の目覚め」より

(初出:1980年2月号 メジテーション 掲載)