手塚治虫の開拓したマンガ・アニメはどんな形で引き継がれているのか!? 今年11月16日、手塚ファンでもあり、重厚なストーリーを描き出す第一線で活躍する漫画家浦沢直樹さんと手塚眞が、宝塚でトークショー「浦沢直樹×手塚眞 『手塚治虫 天才の息子たち』」を行いました!

手塚マンガや浦沢マンガの話はもちろん、漫画家としての姿勢や作品執筆の裏話などなど、もりだくさんのトークショーとなりました。ちょっとしたサプライズ企画もあったようです!

今月の虫ん坊では、そのもようをレポートします!

◇浦沢直樹さん プロフィール

漫画家。1960年生まれ。代表作『YAWARA!』『パイナップルARMY』『MASTERキートン』『MONSTER』『20世紀少年』『PLUTO』等。

●自分的には革命だったんですけれども

(登場に、T.Rex 『20th Centry Boy』がかかる)

手塚眞(以下、手塚):

浦沢さんとは、ちょこちょこ、いろんなところでお会いしているんですけれども、こうやって人前で2人で話すっていうのは、じつは初めてですね。

今日はまず、登場でかかった曲の説明をしていただけますか?

浦沢直樹さん(以下、浦沢):

T.Rexっていうバンドが1973年に出して大ヒットした、20th Centry Boyですね。あれ、来日中に東京でレコーディングされた曲なんですよ。あ、一曲できた! って、東芝のスタジオに入って、それで取ったらしいんですけれどね。

中学のとき、お昼の放送でこの曲をかけたんです。僕、東京の府中の生まれなんですが、府中第4中学校というところで。このレコードをかけたら、これは中学校がひっくりがえるぞ、と。それまではクラシックだとか、ムード音楽が主流だったから。

それで、いきなりあれがガーッと鳴ったんですよ。お昼の放送で。これは職員室呼び出しだ、と思ったんですよ。でも、クラスに戻って「どうだった!?」って聞いたら、みんな、「なにが?」って。「いやいや、すごいのかかったじゃん」「え、なにが?」って。何も変わらなかった(笑)。自分的には「革命」だったんですけれどもね。みんなぜんっぜん反応無かったですね。

後に、小室哲哉さんから僕に、「20世紀少年」を読んだと言ってすごい分厚いファンレターが届くわけですが、「このマンガには自分のことがかいてある」って言って。典型的なデンパ系の(笑)、訳の分からないファンレターをいただいたんです。

「なにいってるんだろな」と思いながら読んだんですが、あの人、僕と同じ中学校出身なんです。でもどこにも「僕ら同じ中学校だよね」っていうことに触れていない。僕はなんで知ったかっていうと、創立50周年のPTAだよりで一つ上だって知ったんですよ。

で、その返事で「小室さん、僕ら、同じ中学だって知らないんですか」って書いたんですよ。そしたらもうすぐ返事が編集部に電話がかかってきて、「連絡先教えろ!」って。いうことで、ちょっと食事会になりまして。

そのときに小室さんが放送部だったことが分かって。あのとき井上陽水の『陽水II センチメンタル』っていうアルバムがよくかかってた、と言ったら、「あれ、俺がかけてた」って言うんです。

そこで、その昼休みの話をすると、小室さんが思い出したんですよ。レコードをすごく買っているお医者さんの息子っていう子と仲が良かったらしいんですが、その日の帰り、その子と一緒に帰っていて、「今日T.Rex昼休みにかかったよな」ってその医者の子が言ったんですって。それで、「あれ、誰がかけたんだろ?」って。そこで小室さんの中学のときの記憶がよみがえってきて。「あの日、浦沢君かけた日だ」っていうんですよ。誰かは聞いていた人がいるんです。やったかいがあった、っていうね。

手塚:

そういうすごく大事な想い出の曲が何年も経て、『20世紀少年』というマンガに結びついていったんですね。

●手塚治虫の子供世代

手塚:

浦沢さん、先ほどのプロフィールのご紹介だと60年生まれですよね。僕は61年なんですよ。一年先輩ですけどほぼ同じ世代と言っていいですよね。完全に手塚治虫の子ども世代です。手塚治虫ってもう、長い期間いろんな作品を描いていますから、世代によって手塚治虫の印象ってかなり変わるんですよね。そういう意味で言うと、決して浦沢さんは『鉄腕アトム』世代ではない。

浦沢:

『鉄腕アトム』は、僕、『PLUTO』っていうのを描きましたけれども、5歳ぐらいで読んでいるんですよ。5歳のくせして、「こんなに切ない話は初めて読んだ」って思ったんです。

その前にどれぐらいの歴史があるんだか知らないですよ。なんであんなふうに思ったのかな、っていまだに不思議なんですけど。それと、アトムの最終回は、テレビに向かって「終わっちゃうの? 終わっちゃうの?」って言った記憶があるんですよ。親にね、「え、今日で終わりなの?」って何回も聞いた記憶がある。

手塚:

アニメも始まっていましたし、その前からマンガも連載がずっと続いていましたから、読んではいるんですね。それで、僕のうちはもちろん、アトムづくしですよ。グッズからなにから全部家においてあったんで、いやでも、朝起きたらまずアトムが目に付くっていう家でしたからね、半分ぐらいもう、飽きていましたけれどもね。だからもう、普通の家庭とはちがった接し方をしていましたね。

浦沢:

家が「生みの親」の本拠地ってどういう感じなんですか?

手塚:

特別なことだとは思っていなかったですね。まあ、他のうちにはこういうのは無いだろう、とは思っていましたけれども。

だからといって、毎週「アトム」をみんなで見よう、とはしなかったですね。手塚治虫のマンガもアニメも、「いつでも見られるだろう」という。そういう安心感もあったので。

浦沢:

うちの子もそういえば僕のマンガ、ぜんっぜん読まないですね。まあ、「パパのマンガ、怖いからイヤ」って言われるんですけれどね。なんか、ちょっと見たけど、なんかすごく怖いからやだ、っていって(笑)。

●ポップ文化・大量生産の宿命

浦沢:

僕らの子どもの頃は、百花繚乱で。まあその、それこそ打倒手塚、という感じでいろいろなムーブメントが起こっているところですから。

手塚:

山ほどいろんなマンガがあるわけですよね。手塚治虫以外にも、魅力的なものが。

浦沢:

だから、手塚先生本人としても、本当に大変な時代だったと思うんですよね。

手塚:

そうだと思います。量でいうとものすごくて、誰にも負けないぐらい描いていたんですけど、全てが人気があるというわけでもないですからね。

浦沢:

たとえば「太陽」のような雑誌で、昭和の漫画史特集を組んだりすると、そのなかで、「少年漫画」「少女漫画」とか、どのページをめくっても、手塚先生の作品がある。

手塚:

あの当時はそうですね。ジャンルもそうですが、ほぼ全部の雑誌に描いていたんじゃないでしょうかね。新しい雑誌が出るごとに、必ず載っていた。

これはまあ、手塚治虫を載せると売れるというひとつのジンクスがあったという反面、本人が描きたがった、というのもあったんですよね。やはり、自分のが載っていないと、自分の気がすまない。だから無理にスケジュールを突っ込んで描いていた。

浦沢:

週刊連載と隔週連載というのを同時にやる、というのを20年間ぐらいやりましたが、きついですよ。ほんとに。それを先生は週刊2本とか、隔週2本とか、月刊誌4本とかやっているじゃないですか。無理すればなんとかなる、というような問題じゃないですよ。

こないだスケジュール帳を見させてもらいましたら、後世に伝わるレジェンドになっているような作品を一月の間に複数描いているんですよね。

その間に「映画試写会」とか書いてある(笑)。大学講演会とか、「NHK取材」とか。

手塚:

口の悪い人はそんなに儲けたいのか、と言ったそうですが、普通もっと楽しますよ。

浦沢:

それでも子どもたちの誕生日にはちゃんとお店を予約してあったそうですね。

手塚:

セレモニーは必ず自分が仕切らないと気がすまない。仕切るところまではいいんですけど、本人来ないんですね。

浦沢:

ご自身の結婚式の披露宴にも遅れてこられたっていう。…実は僕も結婚披露宴は遅れて行ったんです。

手塚:

それは、原稿を描いていてですか?

浦沢:

原稿が落ちるという状態で、ぎりぎりまで描いていたんだけど。アシスタントに指示出して飛んでいったんですが、一時間遅れで。手塚さんと一緒だ、って。

手塚:

今考えても天才的な技は、昔はネームを写植で打っていたでしょう、絵はそのまま印刷できますが、字は写植を打たなくてはならないので、先に下さいということになる。普通であれば書き出して送ればいいのですが、時間が無いから口頭になるわけです。印刷所の編集者に、父が電話でネームを云う。「ピノコ、あたちおくたんなのよ」みたいなのを。端でみていると相当おかしいですよ。それを別のマンガを描きながらやっているんです。

浦沢:

僕もやったことありますよ。あれすっごい、恥ずかしいんですよ。「YAWARA!」とか「やめて!」なんてのを(笑)。それを手塚先生は手元は違う作品をやってる。

手塚:

だから頭の中、どういうふうになってるんだろう? って本当に謎ですね。

浦沢:

マンガってポップな文化なんですよ。ポップ文化はまず量ありきなんです。ビートルズもアルバムが年に3枚ぐらい出ていた時期がある。「どうなってんの!?」っていう分量で出てくる必要があったんですよね。マンガを本当の大衆文化にしていくために。

僕らのころはもうマイペース時期に入り初めていました。そもそも1959年に、週刊少年漫画が始まっている。「少年サンデー」「少年マガジン」が59年創刊で、それまでは貸本マンガや月刊マンガの時代があって、「こんなに売れるんなら、週刊マンガをだしたら大ヒットするぞ」と出版社が言い出した。誰もが絶対に無理だ、漫画家はもちろん無理だっていうし、現場の編集者も無理だと。それは分かっているけど、とりあえずお試しでやってみよう、とやってみたら、案の定ばーっと売れた。これで無理だったらまた月1とかに戻せばいいという発想だったんですが、そのお試し期間で55年ぐらい経っている。でも、本当はマンガを一週間に1本描くって不可能なんです。

そこに’70、80年代、大友克洋が出てきちゃった。彼の登場でマンガの絵がどーんと変わっちゃった。彼のクオリティが良識になったので、みんなそのクオリティを目指すようになって、それ以降は雑誌の奥付を見ると、「●●先生は取材でお休みです」とか、「作者急病により」とかが80年以降異様に増えちゃって。大友克洋のせいなんですけれどもね(笑)。

●『火の鳥』を読んで縁側でぼーっとしてた

手塚:

当時いろんなマンガがあるなかで、手塚マンガはどんなポジションだったですか?

浦沢:

僕の場合は、最初から中央に鎮座している感じだったですよ。手塚先生にとっては相当迷惑な話かもしれませんが、作家としてはそれはすごくいやだと思うんですよ。

手塚:

言ってみれば、教科書に載っているような感じですよね。

浦沢:

若手の石ノ森章太郎先生とか、劇画からは『巨人の星』や『あしたのジョー』とか、スポーツ根性ものが出てくる時期にちょうどぶつかっていますから、そこに君臨している王者として大変だろうな、と当時から思っていた。

僕らが小学校の頃は、時代からリードしていた人が、半歩みんなに譲りだす、という感じがあった。でも何度も先生が前線に出てくる瞬間を僕らは目撃している。『どろろ』とか、時代にぐっと食い下がってくる。そこで中学1年のときに、『火の鳥』を全巻読んだんです。

忘れもしませんが、家の縁側で『火の鳥』全巻を買って、たしか黎明編、未来編と読んで、それから鳳凰編を読んだあとだったと思います。

——ある日の午後、読み終わったんですね。ぼー…っとしましてね。何日か読んで、鳳凰編のラストにたどり着いたんでしょう。うちのうっそうとした庭を見ながら、「すごいなー…。すごいものを描く人がいるんだな…」って。はっと気づいたら、日が暮れていた。

それぐらいの間、「すごいなー…」と思っていた。

それまで百花繚乱、群雄割拠の中でレースをしていたと見えていた人が、僕にとっては中一の午後のある日、この人はもうぶっちぎっちゃってたんだ、と分かったんです。

僕、あの日からものの基本的な考え方が変わってないんです。だからあの日を成人式にしたいくらいなんですよ。

手塚:

手塚治虫って当初映画的なテクニックを使っているといわれました。ロングショットやアップがあるという、それが手塚治虫的だと言われていたんです。それはちょっと違うと思うんですよ。手塚漫画の基本は平面の表現で、とてもグラフィックの要素が強いんです。

もともと、少年漫画というか、子どもマンガをかいていたころの手塚マンガのコマ割りは、まあ、普通に四角くきれいなんですけれども、これが『火の鳥』あたりから複雑化していきます。

さらに絵柄にもチャレンジしていまして、『化石島』という作品では、劇画が出てくるよりも前に劇画的表現をしています。ただこれには仕掛けがあって、話が進んでいくとだんだん、本人の絵にもどるような、ちょっとふしぎなマンガですね。

で、あとちょっと変わったマンガでは、『落盤』というのは3者3様の視点があるという、黒沢明さんの『羅生門』のような構成になっている。

浦沢:

語り手によって絵柄を変えるという。記憶があいまいな登場人物は絵が単純で、「おーい、XX、●●」なんて固有名詞もいい加減なんですよね。

手塚:

もうすこし記憶が確かな人の目線だとリアルなタッチになる。実は劇画なんて僕はかけるんです! って言っていたのも本当で、いろんなタッチが描けるんですよね。

浦沢:

「大友君、君の絵は描けるよ」って言ったのも、本当に描けたんだと思うんですよね。

手塚:

最初は映画的から始まっても、その後はむしろマンガとは何か、というようなテーマに向かっていきますよね。

浦沢:

先生は、自分が可能性を広げてきたので、これからは若い人たちがもっと僕がびっくりするような、自分たちが定石として作ったものを壊してほしい、と僕ら若い漫画家には、可能性を探そうよ、というのは常に発していましたね。

●『どろろ』アニメはイチゴ味

手塚:

僕らが子どもの頃は手塚アニメ全盛でもありました。アニメの影響はありますか?

浦沢:

当時、虫プロダクションで作画をやっている人たちっていうのが、実は後になって、花開く人たちばかりですよね。手塚作品をアニメ化する上で、絵柄などいろいろな形で挑戦していたりする。出崎さんとか、杉井さんとか、荒木晋吾さんとか、僕のヒーローなんですけれども、彼らが手塚作品をアニメに変換していくというのが、見ていてとても面白かったんですよ。この人の絵だとこうなるのか、とか。

スタッフロールを見て、「出崎さんだとこうなるのか〜」とか言ってね。

手塚:

子供はスタッフロールは読まないですよ! 今日、浦沢さんが語りたいアニメをいくつか選んで下さったそうですので、見ながら話したいと思います。

(虫プロダクション制作『どろろ』流れる)

浦沢:

これは…北野英明さん? 荒木信吾さんも入っていると思います。

手塚:

お詳しいですね。本当はカラーで作る予定でパイロット版も作ったんですけれどね、予算の関係で白黒になったと聞いています。

子供のアニメにしては血が出るんですよね。だから白黒でよかったんじゃないか、と。60年代からは、手塚治虫の作品にもどぎつい表現が出てくるんですよね。

浦沢:

これ、日曜の7時半ですよ。実は僕、この『どろろ』のアニメーションを見ると、イチゴの味がするんですよ。

手塚:

ちょっと待ってください(笑)、イチゴ?

浦沢:

見ながらイチゴをつぶして、ミルクを入れて、「イチゴうまいな〜」っていうのと、「どろろ面白いな〜」って言うのが重なっているんですよね。

こんなにおいしいイチゴを食べながら、『どろろ』のアニメが見られるなんて幸せだなー、って思っていたんでしょうね。人間のそういう生理的なものは不思議ですよね。

手塚:

『どろろ』は、ちょうど始まった年に、『ゲゲゲの鬼太郎』がアニメで始まったんですよね。だから、世の中は妖怪ブームだったんですよ。

浦沢:

今と一緒ですね(笑)。

手塚:

——では、次のアニメをお願いします。その当時やっていたアニメですね。

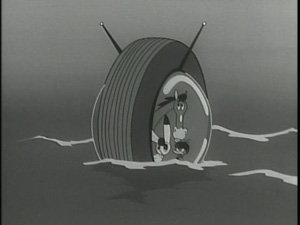

(『W3』流れる)

浦沢:

『W3』はこの乗り物。これは憧れました。

手塚:

どうやって走っているんでしょうね。タイヤが回って、中は回らない。不思議な構造ですよね。

浦沢:

『W3』といえば最終回ですよ。あんな切ない最終回無いですよ。最終回切ない選手権トップ3入りしますね。

とっても楽しい冒険をした仲間なのに、記憶がなくなるんですよ。近所に暮らしているのに。なんかもう、それを考えただけで切ない。

手塚:

これは、原作はマンガですけど、ドラマです。水谷豊さんのデビュー作ですね。

(『バンパイヤ』流れる)

浦沢:

これ、画期的ですよね。マイケル・ジャクソンの『スリラー』の相当前ですよね

手塚:

20年ぐらい前じゃないでしょうか。水谷豊さんがオオカミに変身するんですけど、オオカミのところは全てアニメーションで虫プロダクションが作っているんですね。つまり、アニメーションと実写の合成という。

浦沢:

水谷豊さん、変身シーンでは、金色のコンタクトレンズ…ともいえそうにないブツを目に入れたそうです。とても痛かったとか。

手塚:

昔はみんな俳優が無茶をやっていましたからね。第1話の冒頭のシーンは、うちでロケだったんですよ。うちの父親のところに、田舎から出てきた水谷さん演じるトッペイがたずねてくる、という。水谷豊さんが変身シーンを這い蹲って撮っていると、撮影だと知らなかったうちの祖母が、「あなた、何しているの?」って声をかけてNGになった、ということもありました。

遠くからの撮影だったので回りにスタッフもいなくて、ちょっと横で見ていて心配になったんでしょうね。

浦沢:

そのまんま、OKテイクにしちゃえば良かったのに(笑)

手塚:

だから、『バンパイヤ』には特別な思い入れがあるんですよ。もともと僕は映画に興味があって、初めて気になった作品が『吸血鬼ドラキュラ』でそれにものすごく衝撃を受けたんですね。その少し後、父親が『バンパイヤ』という作品を描き始めて、日本語にすると吸血鬼という意味ですよね。この作品は吸血鬼の話ではないですが、ホラーテイストの作品で、すごくうれしかったのを覚えていますね。

浦沢:

後に、『スター・ウォーズ』と『未知との遭遇』を、ハリウッドでお父さんと見たというお話、すごいですよね。

手塚:

もとは父親がハリウッドで『スター・ウォーズ』を見てルポを書くという仕事だったんですが、ついていってはだめか、って無理を言ったんです。

それで一緒にハリウッドまで行って。ちょうどスピルバーグ監督の『未知との遭遇』が始まったからそれも見ようということになって。同じ日にハシゴをしたのが僕の父親との想い出の中で一番良い思い出なんです。見終わった後、まずは「どっちが良かった?」っていう話になったのですが、意見が一致したんですよ。『スター・ウォーズ』よりも『未知との遭遇』の前半がとりわけ良い、っていう。そこでああ、良かった、やっぱり親子だな、と思いましたね。

手塚治虫本人もすごく映画好きだった。忙しい仕事の合間に抜け出して試写会に行くぐらい、なるべく映画を見るようにしていましたからね。その中からフィードバックはマンガの中にも生かされています。

浦沢:

でも、その頃手塚治虫は頭の中では「悔しい!」って思っていたでしょうね。『未知との遭遇』と『スター・ウォーズ』を見たら。

手塚:

思ったと思います。それにすぐにマンガに影響が出るんですよ。見てきた映画のワンシーンがそのままマンガに出てきたりというのがあるんですね。『2001年宇宙の旅』というSF映画の金字塔がありましたが、スタンリー・キューブリック監督は、この映画を作るときに本当は手塚治虫をスタッフに加えたかったらしいんです。キューブリック自身から直々にお手紙が来て、手塚治虫先生、美術監督として参加してくれませんか、と。その頃は虫プロがどんどんアニメを作っていた時期で、マンガの仕事もあるし、忙しくてとても2年、イギリスに滞在してほしいという向こうの要求が呑めないということでお断りしたのですが、父親もそれをとても残念に思っていたようです。

浦沢:

もしもの歴史として、参加していたらどうなっていたんでしょうね!?

手塚:

あの映画の宇宙船のデザインは手塚タッチになっていたでしょう。結局はリアリズムのデザインになりましたね。

浦沢:

結局NASAと連絡を取ったらしいですね。最初、基本の色をシルバーでやっていたらしいんですよ。そこにキューブリックが飛んできて、銀色じゃない、全部白に塗り替えろ、と言ったという逸話を聞いたことがあります。NASAから実際には白だという情報が入ったってことですよね。

●ヨーロッパ映画のエンディングの感じが好き

手塚:

浦沢さんの作品のほうにお話を向けて行きましょう。アニメになった作品もいくつかありますから、まずはそれを見てみましょう。

(『YAWARA』オープニングアニメーションが流れる)

浦沢:

僕のアニメーションをいくつか作ってくれているマッドハウスは手塚先生のところで活躍していたスタッフの方が何人かいらっしゃって、アニメーションにおいても、手塚系譜の中でやらせていただいているという気持ちがあるんですよね。

手塚:

これは、アニメ化するときはかなり口を挟まれたのですか?

浦沢:

口を挟ませてくれるんだったら、という話で。それでけっこう、わあわあうるさくやらせていただきました。

手塚:

そして、アニメになった浦沢作品というと…、なんといってもこれですね。

(『MONSTER』が流れる)

浦沢:

うちの子が怖くて見られないやつですね。これの前に『MASTER キートン』もこれも、ずっとマッドハウス・丸山正雄さんプロデュースです。

手塚:

これはなかなか、浦沢マンガの雰囲気を上手くだしていますよね。

浦沢:

『YAWARA!』『MASTERキートン』でツーカーになっていたのですが、外国人の身体はこういうふうに描いてくれとか、こうるさくいろいろ送りましたね。

手塚:

でもそれは、プロダクションにとってはありがたいことだと思うんですよ。原作者がそこまで細かく指示してくれる、というのはね。

これはやっぱり、海外の話なので難しいんじゃないんですかね? その場所の雰囲気とか。

浦沢:

僕は1週間ぐらいあのへんを取材して描いたんですけれども、さらにアニメのスタッフはもう一回ヨーロッパへ行って、相当な取材をしたそうです。

僕は一週間、ヨーロッパの西ドイツから東ドイツとか、チェコのほうに行ったくらいで。

手塚:

取材期間短いですね。あれだけの長編にしては。

浦沢:

使いそうなところを一気に撮ってきたんですよね。特に東側の空気感がちょっと独特なので、あれは行って見ないとちょっと分からない。

手塚:

浦沢作品は日本だけが舞台じゃない感じが強いですが、その志向は最初からですか?

浦沢:

やっぱり、洋画で育っているからですね。僕らの子供の頃って日曜洋画劇場とか、あの時間帯でもフランス映画などが放送されていましたよね。ヨーロッパ映画にも親しんでいたし、ハリウッド映画も見ていたので、そういう欧米の風景が好きでした。

僕のマンガのエンディングが良く分からん、とか、twitterでつぶやいている人とかいますが、今の人はやっぱりハリウッド映画なんでしょうね。大団円で終わる感じに慣れているのかも知れないですが、そういうところにはヨーロッパ映画好きが出るんでしょうね。「なんじゃこりゃ」っていうヨーロッパ映画のエンディングの感じが好きなんでしょう。

手塚:

ものの本によると、…これ、本当かどうか、きょうお聞きしたかったんですけど、漫画家になるつもりはあまりなかったそうですが。

浦沢:

そうですね。なかったです。手塚好き好き、って言っておいて、こんなことを言うのも何なのですけれども、僕の好きなマンガって売れないんですよ。

たとえば『火の鳥』って、当時売れていたマンガかというと、そうでもない。『火の鳥』を連載するマンガ雑誌は、ことごとくつぶれている。

手塚:

(笑)、まあ、偶然かも知れませんけれど…。

浦沢:

手塚先生の中にある、商業主義でないものに強く惹かれていたんだと思うんです。手塚先生のバランスだから良いけど、僕がそれをやったら、完全に売れないものを作ってしまうぞ、と。そうするとかなり苦しい生活が待っているというので、なる気がなかった。そこに小学館というメジャー出版社で新人賞を獲っちゃったものですから、小学館というメジャーなところの流儀を取り入れたらどうなるんだろう、という実験を日夜繰り広げて、今日に至ります。なるべく多くの読者の方に読んで楽しんでいただきながら、自分のヨーロッパ映画魂みたいなものをどれだけ入れられるか、というバランスですよね。

読者が楽しんでくれているという顔をまず、思い浮かべるじゃないですか。それが第一だな、と思うと、これ以上自分勝手に突き進んでいいのかな、となってくる。

手塚:

浦沢さんは意外とバランスを取られていると思いますけどね。

(『20世紀少年』映画予告が流れる)

手塚:

……これは、映画になった浦沢作品ですよね。

浦沢:

いきなり3部作をしょいこまされるというのは、恐怖でしかないですよ。3本目、Vシネかなんかで終わりませんよね? っていう感じで…(笑)。終わるまで生きた心地がしなかったですね。

手塚:

これも相当関わられたっていうふうに聞いていますが。

浦沢:

これはね、脚本を一応僕が監修しまして。書いた部分もそうとうあります。

手塚:

これ、マンガに忠実に良く出来ている、って云われていますが、堤幸彦監督が浦沢さんのマンガを撮影現場に持ち込んで、それをもとに撮影をしていたそうですね。

浦沢:

マンガを3D化するのが命題だ、と。先日ラジオ収録があって、MCの方が『20世紀少年』に出ていたんです、って人だったんです。何の役やったんですか? って聞いたら、コンビニで炎にまかれて死んじゃう奴、と。そこにちょうど本があってコマを見てみたら、おんなじ顔していた。

呼ばれて並んで、堤監督が「君これ、君これ」ってその場で役を決めたそうです。

手塚:

顔で配役を決めていったんですね。それでマンガのとおりに出来ている。ということは、浦沢マンガはそのままの構図で映画に出来る、ということですよね。

浦沢:

僕自身が映画から来ているんだと思います。

堤監督は名古屋出身で、「僕、名古屋なんですけれども、浦沢さん、東京っ子じゃないですか。東京の人が作った作品は、僕らから見ると、ビートルズが作ったのと同じなんですよ」って。「だからそれは、完全コピーするしかないんですよ」って変なことをおっしゃっていましたね(笑)。「ロンドンとニューヨークと東京は一緒なんです」って。

手塚:

世代論ではそういうのがあるかも知れないですね。80年代の頭には東京、ロンドン、ニューヨーク、ベルリンがカルチャーの先端で、つながっているイメージがありましたね。

●夢に父が出てきて…

手塚:

今日はちょっとお時間をいただいて。僕のことも少し紹介したいと思います。

僕は、浦沢さんの言うところの儲けないほうに行ってしまって、あまりバランスをとらないで来ているのですけれども。

(『白痴』予告編流れる)

浦沢:

爆撃シーンですね。これ、ほんとうにセット作ったんですか?

手塚:

作りましたね。……これは、坂口安吾の文学作品が原作なんですが、文学作品っぽくないですよね。のっけから手塚治虫原作じゃないところがみそなんですけれども…。

浦沢:

これの背景のパースがちょっとだけ壊れているじゃないですか。手塚作品がマンガを破壊したところに似ていますよね。

(『ブラック・キス』予告編流れる)

手塚:

これは、オリジナルのミステリですが、実は2003年ごろに撮っていたんです。これを撮っている頃にはまだ『MOSTER』を読んでいなかったんですよ。もちろん話はぜんぜん違うんですけれども、これ、キーワードが恐怖で。

それで、双子が出てきたりとかですね、後で『MOSTER』を読んだら似ているところがたくさんあって、これ、ぱくったと思われちゃうかな、と。それこそ、シンクロするところがあったんです。僕らの年代に共通するイメージが何かあるような気もしますね。

浦沢:

ヒチコックを経験しているっていうのはあるかもしれないです。これ、すごく面白かったです。

(『ブラック・ジャック』予告編流れる)

手塚:

テレビで毎週放送だったのですが、毎週の番組を作りながら、さらに映画版を作らなくちゃいけなくて、ある雑誌で『ブラック・ジャック』のオマージュ漫画をみんなが描くというので、じゃあ僕も描きます、って言ってしまったら、巻頭カラー6ページの全18ページというのがいきなり振られてきまして。

結果的にアニメを作りながらマンガを描くということになったとき初めて、大変なことなんだ、って身をもって体験しました。マンガなんて僕は下手なんですが…。

浦沢:

確かに、これの試写会の時げっそりされていましたよね。

(『ATOM』予告編流れる)

手塚:

海外で作られたアトムの3Dの映画ですね。監修で関わっておりまして、何度か現場まで行ってハリウッドの人たちに、キャラクターとストーリーの面でアドバイスをさせていただきました。アトムの顔は似てなくてもいいので可愛くしてほしい、とお願いしました。

少し、アトムが原作より年上になっているんですよね。中学生ぐらいにしたい、ということで。それについてもいろいろな意見がありましたが。

浦沢:

もし、手塚先生が、今のCG時代に生きていらっしゃったら、どんなものを作っていたろうな、と思いますね。こうやって使うもんだ、くらいに引っ張ってくれたんじゃないかと。

手塚:

ある日僕、夢を見たんですよ。夢の中に父が出てきて、それは父の新作の試写会なんです。昔からのスタッフがみんな集まっているんですよ。そこで上映されている作品が、なんというか、すごいフォトリアルで、実写かと見まごうような絵が動いている。で、終わった後にみんなスタッフが憤って、「手塚先生とあろう者が、これまったくアニメじゃないですよ」って言い出して、それをうちの父親は試写会室の隅で、うつむいて黙って聞いているんですよ。それを見て僕が「なんでみんな分からないんだ、これが新しい手塚アニメの世界じゃないか」って怒っているっていう。

浦沢:

なんだかすっごくそれ、ありそうな話ですね。

たとえて言うなら、ギターって普通手で引くものですけど、ジミー・ヘンドリクスは歯でかきむしった。それに、アームをああいうふうにつかった。ツールには「えっ そんなふうな使い方があるの!?」っていうことをやり出す人というのがいるわけですよね。アニメにしてもマンガにしても、「これでこんなことも出来るんだ」ということを提示した手塚先生にはギターにおけるジミー・ヘンドリクスみたいなところがあったんだと思うんですよね。

●『PLUTO』はぜひ代表作に!

手塚:

それまでは、別の漫画家が手塚作品を描くのはご法度だったんですよ。誰も触れられない。たとえば『鉄腕アトム』を他の人がかいたらどうなるの? っていう。

浦沢:

今考えてもなんてめちゃくちゃなことを言ったんだろう、と思いますね。ダメモトのつもりで送ったんですが。

手塚:

こっちは、逆にしゃれでは描いてほしくなかったから、浦沢さんに言ったんですよね。お会いして、お話しするときに「これ、代表作にして下さい」ってね。すごいプレッシャーですよね。「やるんだったら、浦沢さんの代表作になるようなものにしてください」と。

浦沢:

お会いして、オッケーを出されたときに、初めてことの重大さに気づいて。そこから、具合がわるくなってくる。

手塚:

僕はあの時は浦沢さんが一番手塚治虫のことを理解されていたんじゃないかと思います。

浦沢:

僕はずっと、うるさ型の手塚ファンが絶対に総攻撃してくる、と思っていたんですよ。「何でお前、こんなことしたんだ!」って、誰も肯定してくれないだろうと思いながら描いている時、じゃあ口うるさい手塚ファンって誰だ? って思ったら、あ、おれじゃねえか! って思ったんですよ。自分が一番口うるさい。

『火の鳥』を読んで縁側で呆然としたあの少年こそが、下手なことをやったときに一番許してくれないだろうと。

…なんでこんなに体中に蕁麻疹が出来るんだろう、って思っていたんですよ。自分から来ているからこうなっちゃうんだな、と思って。

手塚:

もしそのときに総攻撃になるようだったら、僕が盾になろうと思っていたんですよ。監修っていうのはそういう意味でね。全部僕が言い訳しようと思っていたらあんまり攻撃がなかったので、ちょっと肩透かしだったんですけれど。

この後のお楽しみコーナーでは、手塚眞が選曲した曲に、事前にどんな曲が流れるかを知らされていない浦沢さんが即興でイラストをつける、という企画が。この絵はジョン・レノン『イマジン』をイメージして。「この曲はジョン・レノンの記名性がありすぎですね!」と浦沢さん。たしかに、中央の人物はどう見てもジョン・レノンです

●記念館で期間限定で見られるサプライズ!

手塚:

音楽の話なども、あまり今日はできなかったんですが、今日は、最後に先生にスペシャルなものを持ってきていただいたので紹介します。これは今日はじめて僕見て、びっくりしたんですけど、それをちょっと出していただきましょう。

浦沢:

1996年ごろだとおもうんですけれども、忌野清志郎さんと僕が並んで同時に描いた絵です。僕がなぜか『あしたのジョー』。

清志郎さんが「なんか描こうぜ」って言って、「よーし!」って言って、「ブラック・ジャックおれが描く、ブラック・ジャック見ないで描けんだぜ!」って言って描き出して、それで、「片目が隠れてるつながり…」ってジョーを描いてるんですよね。

手塚:

貴重な絵ですね。これ、記念館でしばらくお借りしてもよいですか!?

浦沢:

ええ。記念館で展示してください。

手塚:

ありがとうございます! 忌野清志郎展まだ行かれていない方がいらっしゃいましたら、ぜひともお越し下さい。後ほどこの絵も飾ります。

ただいま、『忌野清志郎展 〜手塚治虫 ユーモアの遺伝子〜』を開催中!

手塚治虫記念館

http://tezukaosamu.net/jp/museum/index.html