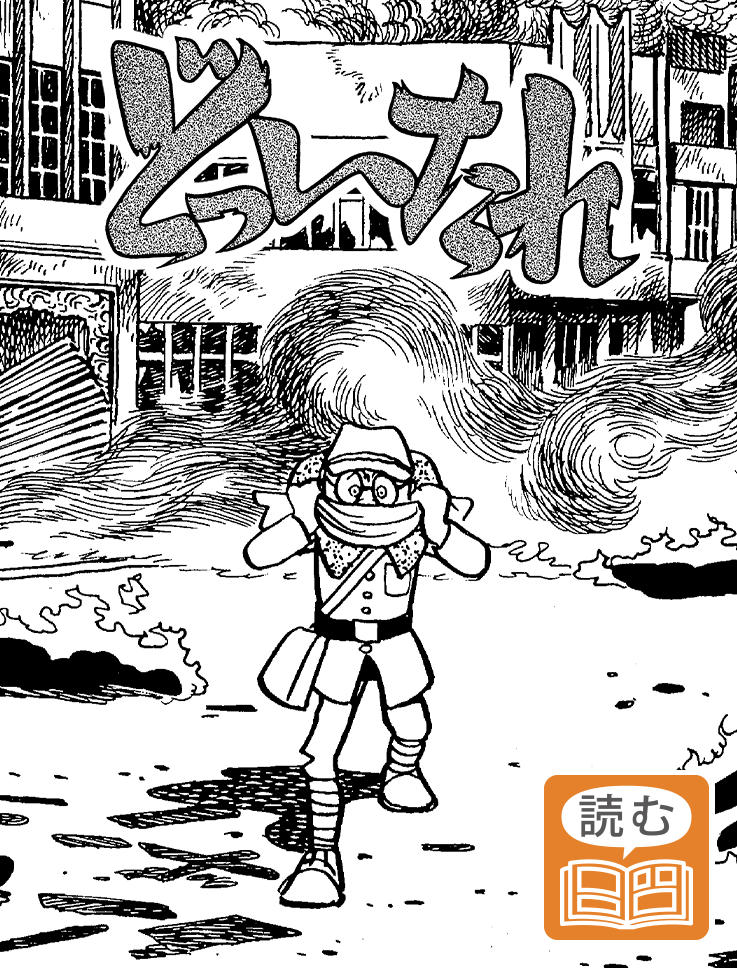

大阪から宝塚へ徒歩で帰宅

1945年3月【16才】

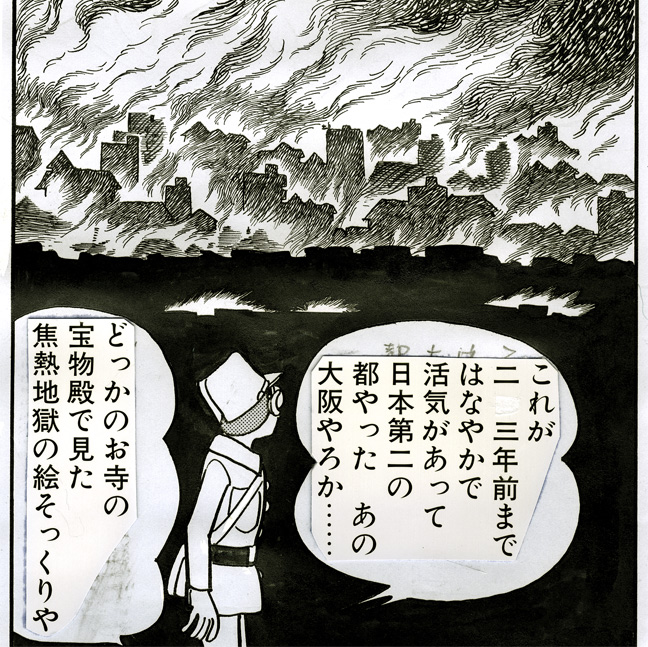

大阪空襲後、手塚治虫は焼け野原となった町を歩き、飢えと疲労に耐えかねて一軒の家を訪ね、親切な人に助けられます。戦争の死の恐怖と、人間が人間に与える暴力への強い絶望を語ります。

講演「未来へのファンタジー」より

空襲が終わって敵機は去っていきましたが、どうすることもできない。

町や工場は燃えているし、鉄橋はやられて電車は動いていない。

見ると、大阪のほうからゾロゾロと避難民が歩いて郊外ほうへ列をつくっている。

それにまじって私も歩きだしました。

マンガ「どついたれ」原画より

埃(ほこり)まみれになって歩くうちに、もう足が棒で、のどもかわく、腹もへるで、めげそうになりました。

我慢ができずに、一軒の家の玄関の戸をたたきました。

その家の人が出てきました。

私はなにか食べものを分けてくださいと頼みました。

その家の人は、門口にボロボロの学生がお辞儀をしているのを見て哀れに思ったのでしょう。

大きなおにぎりを三つも握ってくれました。

私はむしゃぶりついて、それをいただいたのです(ちなみにその親切な家も、それから二、三日あとに、空襲できれいに焼けてしまいました)。

マンガ「どついたれ」原画より

こんなぐあいに、私はその日の一部始終を鮮烈な記憶としてもっています。

私と同年輩のみなさんで、空襲や戦場体験をおもちの方は、おそらくどなたも私と同じだと思います。

それは人にどんなふうに語って聞かせても聞かせ足りないほど、恐ろしい思い出です。

なにが恐ろしいといって、自分の死の恐怖をまのあたり味わったことです。

いや、ただの死の恐怖体験なら、そこから逃れるすべで避けることができましょう。

だが空襲や戦場は、どこへ逃げても同じ恐怖にさらされるのです。

それが地震や津波などの天災ではなく、それを与える側も人間なのだということが、特に怖いのです。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫講演集』「未来へのファンタジー」より

(初出:1987年富山県教育委員会刊『未来へのファンタジー』所載)