監視塔の上で経験した大空襲

1945年3月【16才】

軍需工場に動員された16歳の手塚治虫は、大阪空襲の日、B29爆撃機による焼夷弾投下を監視塔の上で体験します。命からがら逃げ延びるも、壮絶な惨状を目撃しました。

講演「未来へのファンタジー」より

戦争末期には、”学徒動員”というのがございました。

年輩の方はご記憶でしょうが、学校で授業を中止して、近くの軍需工場へ働きに動員されて軍需物資をつくるのです。

たとえば、軍用機の部品とか、パラシュートとか、銃の台尻などをつくります。

また、旋盤をまわしたりトロッコを押したり、すぐ隣の工員さんと同じ仕事をするのです。

私は、飛行場の格納庫の資材をつくる工場にまわされました。

そこは、そんなに大きくもない町工場で、大阪は淀川の川べりにあって、うちから電車で一時間ぐらいのところでした。

その日は、ちょうど昭和二十年の三月でした。

私はたまたま工場の監視塔に登っておりました。

毎日交替でそこへ登って、空を監視して空襲にそなえるのです。

空襲は、たいていの場合、アメリカのB29という爆撃機がくるのですが、大阪が目標の場合、大阪湾から淀川に沿って入ってきては軍需工場へ爆弾を落とす。

そしてまた淀川づたいにかえっていくというのが通例でした。

帰るときには、落とし残した爆弾をところかまわず捨てていくので、それこそ、淀川べりの民家はたいへんです。

私が、その日、工場の監視塔でずっと見張りをつづけていましたら、二時ごろですか、いきなり空襲警報が発令されたのです。

普通は空襲警報のサイレンが鳴る前に必ず警戒警報というのがあるのですが、その日は、いきなり空襲警報です。

あのサイレンは、死のムードがあるというか、まったくいやな音でした。

鳴ればいつも待機壕(ごう)に避難するのですが、そんなひまはないので、私はそのまま塔の上にいました。

いきなり雲のあいだからB29の編隊がダーッと現れまして、ぐんぐん近づいてきます。

そのときの恐ろしさといったら、もう想像を絶するものがあります。

彼らは爆弾と同時に焼夷弾をばらまいていきます。

油脂焼夷弾でありまして、なぜか、”モロトフのパン籠”というあだ名がついておりました。モロトフというのは当時のソ連の外相の名です。

大きな筒が落ちる途中でパッと裂けて、そこから無数の焼夷弾が四方八方にバーッととびちり、民家に落下します。

焼夷弾といっても、直撃をくらえば、人間の脳天から足下まで突きぬけるぐらいのいきおいで落ちてくるのです。

これが降ってくるのを遠くから眺めると、花火の粉が落ちるようにチリチリと光って、恐ろしくも美しいショーのように見えます。近くへ落ちるときには、雨でも降るようなザーッという音が頭上で聞こえます。

そして真上から降りそそぐときは、むしろ、キューンという金属音がするのです。

しかしその一瞬あとは自分がやられるのです。

監視塔の上で、キューンと鳴ったとき、ああこれでおれはだめだ、と私は思いました。

そして、思わず頭をかかえてうずくまりました。

一秒後、私のからだのすぐ横を、焼夷弾の束が台の板を突きぬけて落ちていきました。

どんな音がしたか記憶なんてありません。

なにしろ、死ぬと思いこんでいたのですから。

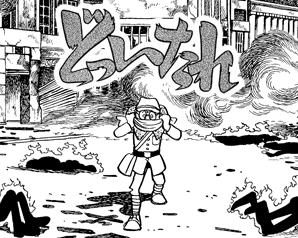

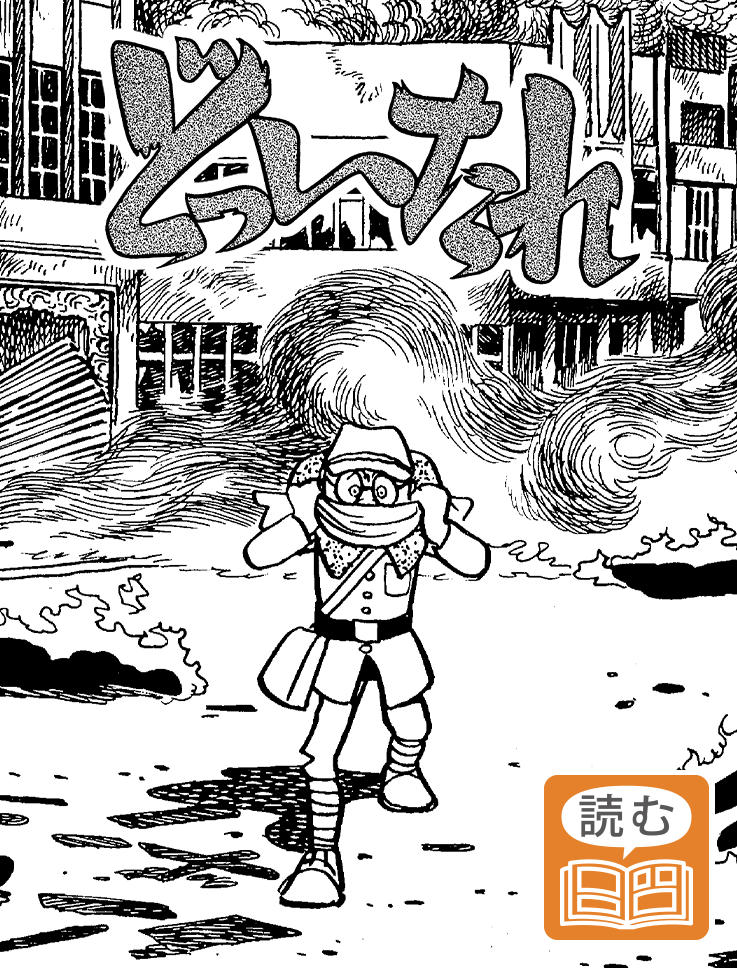

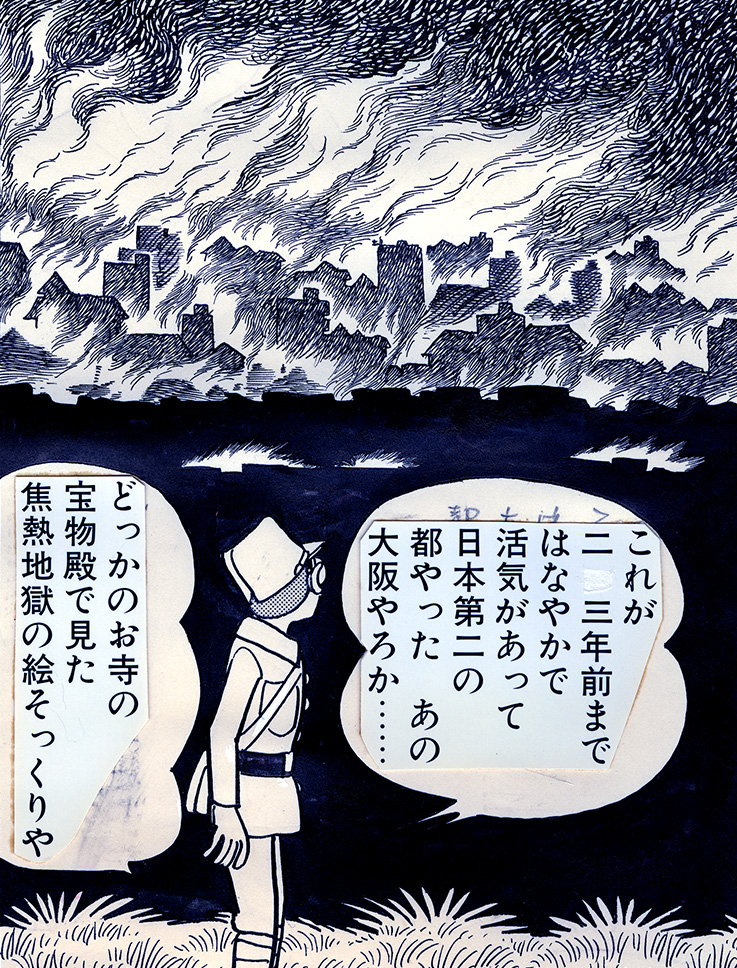

マンガ「紙の砦」原画より

起きあがって下を眺めると、私の横を突きぬけたやつを含めて、十数発が工場へ命中して、工場全体に火の手があがっていました。

まだ命があると気がついて、まっ青になって監視塔を駆けおりました。

こうなったら助かりたい、という気持ちでいっぱいでした。

倉庫も宿舎もアッという間に火の海で、消火なんてとてもできません。

そうしていたら、きっと、火にのまれていたでしょう。

みんな命からがら淀川の堤防に向かって逃げています。

私も逃げました。

堤防には、付近の民家からも大勢の人が避難しておりました。

淀川大橋というのがあって、一部の人々はその橋の下へ逃げこんだのですが、その橋はB29のいい目標になりました。

そこをめがけて、爆弾が数発落ちてきました。

直撃をくらって五つか六つ大きな穴があいて、おとなや子どもの胴体や手足がバラバラにとびちりました。遺体は、みんなまっ黒焦げの塊でした。

急にビフテキのような匂いがしてきましたが、それは牛が死んで焦げているのでした。

当時、淀川の堤防で牛を放し飼いしている農家があったんです。

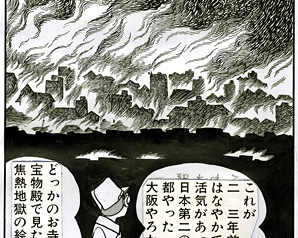

大阪のほうの空を見ますと地獄の炎とでもいいますか、空一面がどす黒い赤色で、世界の終わりがきたような感じでした。

一瞬、私は、これは夢なんじゃないかと思いました。

あまりにも現実ばなれしていたからです。

これは悪夢だ、早くさめてほしいと思ったくらいです。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫講演集』「未来へのファンタジー」より

(初出:1987年富山県教育委員会刊『未来へのファンタジー』所載)

「人生観を変えた軍事工場での空爆体験」

収録日:1987/6/2

収録場所:阿波銀行本店

「手塚治虫の戦争体験」

収録日:1988/10/31

収録場所:豊中市立第三中学校