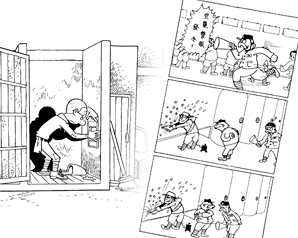

空襲下でもマンガを描き続けた

1945年【16才】

国への奉仕意欲も失いマンガを描き続けていた手塚治虫は、蛮唐(ばんから)の勧めもあり、作品を工員用トイレに掲示して発表することにしました。

手塚治虫エッセイ集より

もう国のために一身を捧げる意欲を全く失ったので、それ以来、ほとんど自宅へひき籠(こも)って漫画を描いていた。

たまに工場へ顔を出しても原料の攪拌(かくはん)機のうしろへ隠れていて、配給のパンを一週間分食べてしまったり、蛮唐(ばんから)が持ってきたタバコをふかしたりする。

蛮唐というのは国粋主義の番長のようなもので、誰かが女学生と話をしたり、世界文学全集など読んだり、ズボンに寝押しの条(すじ)でもつけていようものなら、プラットフォームなどへひっぱり出してひどいリンチを加えるのだ。

——当然ぼくなど漫画を描いていればなぐり倒されて、帽子を電車に轢断(れきだん)されるところなのだが、どういうわけか、ぼくの漫画がお気に召して、なかなか可愛がってくれるのである。

ぼくのほうも時折美人画などを描いてかれに進呈すると、かれは相好を崩して喜び、長生きしろよ、などと言ってくれた。

そのかれが、あるとき、せっかく描いた漫画なのだから、もっと堂々と発表しろ、とぼくに勧めた。

しかし、まさか教官に見せるわけにもいかない。

「どこか目につく所へ張れ。そうだ、えらい奴等が絶対に来ない所がいいぞ」

「じゃ、工員用のトイレの中はどうだろう。あそこは工場長も教官もはいってこないよ」

「そいつはいい考えだ」

というわけで、ぼくの漫画は翌日から、一ページずつトイレの中の壁に登場した。

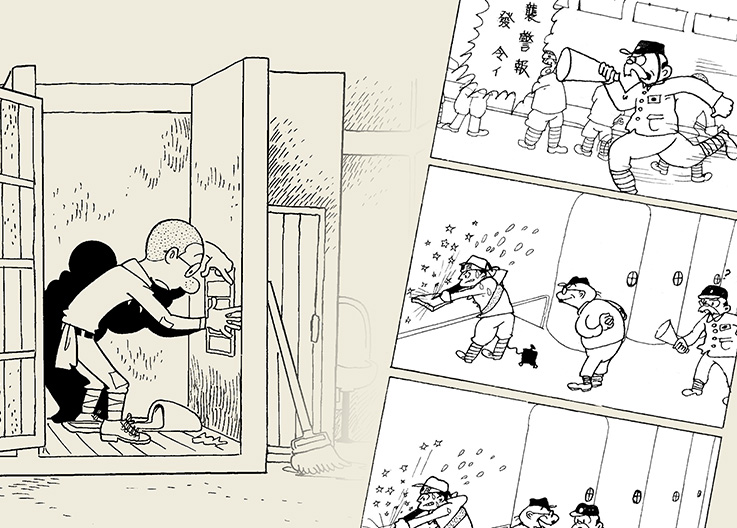

マンガ「紙の砦」原画より

朝早く、ぼくは一番にトイレへはいると、前日のをはがして新しいのと取り替える。

客がちょうど便器にしゃがんだ高さの所に張ったので、しゃがむと、どうしても目の前にそれが来てしまうようになる。

そして、力んだり、唸(うな)ったりしている間は、万やむを得ずそれを睨(にら)みつづけるわけである。

「こいつあ名案だったな」

と思いながら、毎日取り替えているうちに、時々前日の分が紛失していることが多くなった。紙を持ってはいらない客が、その原稿をどうも使うためらしい。

「こりゃいかん」と、今度は、うんと硬い紙に替えてみた。

破られることはなくなったが、なんだか、次第に茶色の汚いシミが点々とついてくるようになった。

それで、トイレ連載はついに中止となった。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 1』より

(初出:1969年毎日新聞社刊『ぼくはマンガ家』)