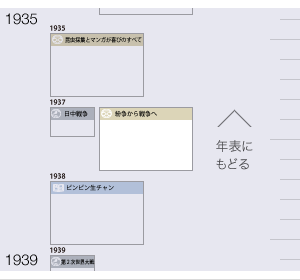

紛争から戦争へ

1937年頃【9才】

日中戦争前夜の小学校時代、中国を褒めることは禁じられ、中国人を軽蔑する教育を受けました。

インタビュー「マンガとの出会い」より

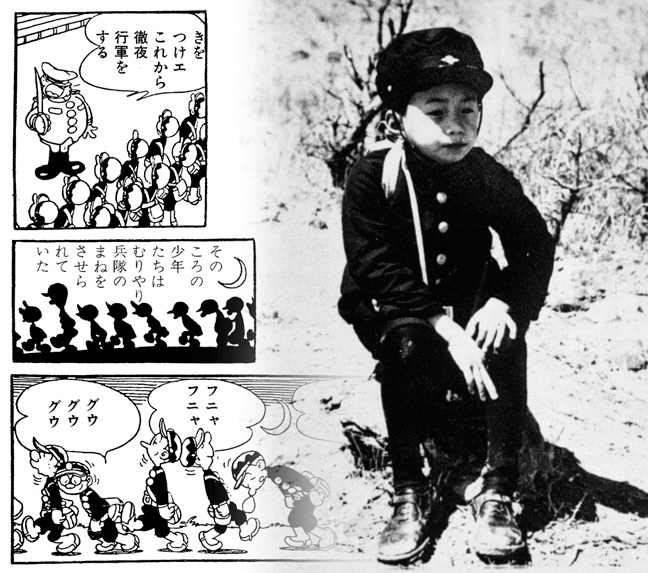

(左)マンガ「らくがき事典1」より (右)少年時代(36年4月/宝塚)の手塚少年

少年時代(36年4月/宝塚)の手塚少年

ぼくは、日中戦争の前夜に小学校に入って、それから太平洋戦争の前夜に中学に入っているんです。ちょうど小学校時代というのは、いわゆる紛争から戦争へエスカレーションしていく、ちょうど過渡期なんです。

だから、戦争としては連戦連勝なんだよ。南京陥落、武漢三鎮陥落というかたちで。

思想的にはだんだん締めつけられてきたころなんです。

そういうことをやっても、マンガにただ描くとバンザイ、バンザイのちょうちん行列になっちゃう。

それではおもしろくないから、ひとつのテーマを描かなきゃならない。

ということになると、思想の統制みたいなものにひっかかってくる。

実際に、そういうようなことは、学校でおぼろげながら覚えているんだけれど、これは言ったらいけませんよとか、こういうことはしてはいけませんとかいうことを、だんだんうるさくいわれてきた時代なんです。

マンガ「らくがき事典1」より

特にあのころは、早い話が、中国を絶対褒(ほ)めてはいけない。

ぼくらは、たとえば「西遊記」なんか好きだから、三蔵法師という偉いお坊さんがとにかく天竺(てんじく)へ行ったと。

これで支那は(そのころは支那といっていた)大きな立派な国になりました。……そういう話は全部ちょん切られちゃう。

とにかく、旅へでるところから天竺へ着くまでしかぼくらには関係ない。

その前と後というのは長々とあるんです、実際の「西遊記」には。

そういうのは関係ない。

中国のことを、なんか知らないけれども、たたえるようなことがあるともうダメ。

中国人のことは、先生の話を聞いていると、ひたすら人種差別的な話になっちゃう。

だからぼくらは、本当に中国人というのは敵国人で、しかも軽蔑すべき人種である、隣同士でいながら、中国人というのはダメだ、ダメだと……思いこまされた。

そこにおっかぶさるように映画が入ってくるわけでしょう。

それを学校で見せるわけ。

たとえば、「将軍と参謀と兵」みたいなね。

あれはまだいいほうだけれども、やたらにあるわけです、そういうのが。

で、ウワーッと背中に傘を背負って、なんか知らないけれどへんな……あのころの衣装考証なんてめちゃくちゃなんだけれども、背中に字の書いてあるような服を着て中国兵が逃げていくわけです。

あれは、どう見たって清国兵なんだけれどもね。唐傘かなんか背負って、赤い槍かなんか持ってね。

ああいうことは実際にはないと思うんだけれども、少なくともそれが中国人の兵隊の姿だ。あんなのに日本人がバカにされてたまるか、というかたちのことを押しつけられた。

ちょうどそのころから、だんだんエスカレーションしていった。

講談社版手塚治虫漫画全集『漫画の奥義』「マンガとの出会い」より

(聞き手:石子順、初出:1988年『子どもの文化』連載)

「戦前・戦中・戦後の学校教育」

収録日:1987/7/30

収録場所:詳細不明