人類が脱皮する時

1987年

手塚治虫は戦争や医師としての経験から「命の尊さ」への思いをマンガで表現しました。未来には宇宙的視点から生命を平等に捉える、新たな哲学の誕生に期待しています。

手塚治虫と筑紫哲也の対談集 「時代の気分を語る」より

手塚(治虫) ぼくは医者だったということもあるし、戦中派で、空襲で命からがらという体験もある。

それから天文学とか昆虫に興味をもってつきあっていくなかで、このかぎられた地球っていうもののこわさみたいなものを知って人生観ができあがっていったと思うんです。

ぼくのマンガの基本的なところに、「いのち」の問題提起がたくさん出てくるんです。

それが、作品によって、たとえば反戦思想ふうに受けとられるメッセージになってたり、自然保護みたいなかたちのテーマで出てくるものもあるわけです。

読者の受けとり方は自由で、メッセージがさまざまに姿を変えて受けとられているんだなと思って満足しているんです。

筑紫(哲也) 生命の尊厳というのは、ヒューマニズムというふうにおきかえられてしまうと、それは違うという感じですか。

手塚 ヒューマニズムならまだいいんですよ。

いちばん困るのは、モラルとして評価されてしまうことです。

つまりアトムとかレオの活躍が、すべてモラルにのっとって正しいという見方ね。

ぼくのマンガが虫プロダクションの手でテレビを通じて送りだされてから、初めて大人が、なるほどマンガってこういうものかと見てくれるようになった。

大人のモラリズムがそこらへんに合致しちまって、スタッフまでそういう自己主張をしてしまったんです。

そこに、ぼくの主人公たちの誤解と悲劇が生まれたと思うんです。

アトムが正義の味方ってはっきりいわれたのもそこからなんでね。

レオをつくっているスタッフに、ぼくは、レオにもっと暴力を振るわせて、ワルをさせろといったとき、これは手塚さん、われわれが子どもに教えなきゃならない番組ですよと切り返されて、がっかりしちゃった。

(中略)

手塚 「人間性原理」というのはね、たとえば、宇宙生命学という分野でも、われわれ人間のように頭が上にあって、二本足で歩いて、しかも手が文字を書いたり器用に動くというのが、いちばん理想的な生物の形だと思っている学者がまだ多いのです。

そういう学者たちに、宇宙人を想像させてみると、どういう形であろうと、必ず頭がからだよりも上にあって、必ず目はふたつある。

どうしても人間を中心に考えてしまうんで、たとえばサナダ虫のような宇宙人がいるという発想は念頭にない。

それと同じように、われわれが物事を考える、あるいはもの書きがひとつのものを発想するときに、どうしても人間の目から見てしまう。

だけど、生命の機構を考えてみると、植物と動物の差はあっても、結局は遺伝子であり、細胞であり、メカニズムですね。

そういうものの集積から生命というものが成り立っているとすると、まったく平等でなきゃいけない。

筑紫 おっしゃるような「人間性原理」が世の中を支配していて、そこに人間の文明の行き詰まりが見えるということになりますか。

そこを突破する可能性はありますか。

手塚 それを解決するのは、ぼくは来世紀初めだと思うんです。

来世紀初めに、新しい哲学が、必ず地上に提唱されるだろう。

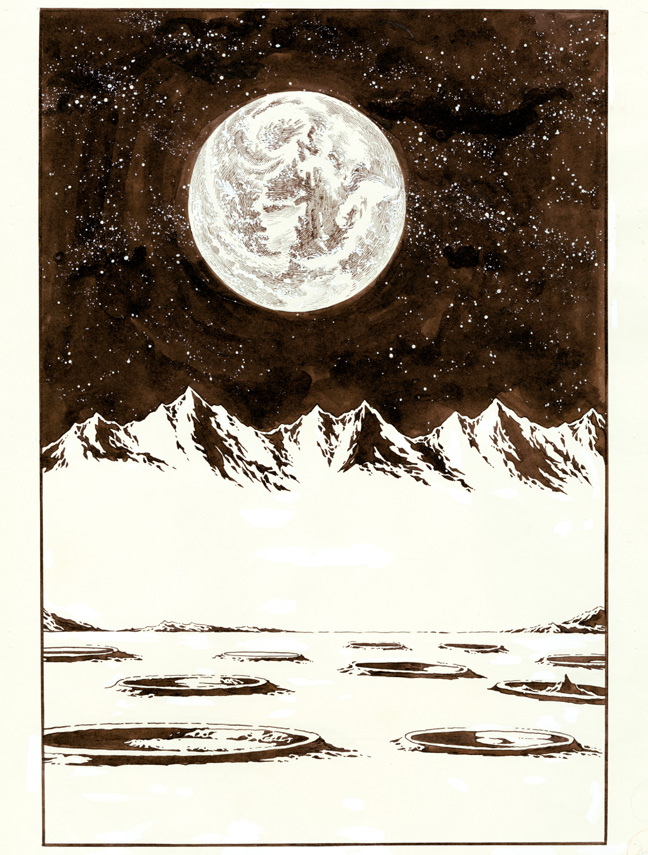

「地上」といいますのは相対的に「天上」があるわけで、地球を客観的に見ることができる時代なんですね。

たとえば、スペースステーションが今世紀中に完成する。

地球上から行った、いわゆるアストロノーツがそこに住んで、観測する。そこが宇宙基地になっていく。

すべて地上から行っている人間の世界なんだけど、そこでもしカップルができて、子どもが生まれたときに、その子どもは、どういうふうに地球を見るだろうか。

その期待感があるんです。

おそらくその子どもは、あの小さな地球、もろい地球のなかには、人間もいるけどほかの生物もいるという、まったく平等に考える思想をもつと思う。

そのとき、やっとぼく自身が考えているメッセージが伝わる人が出てくるんじゃないかなという気がするんです。

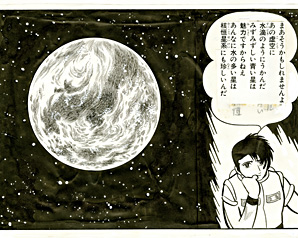

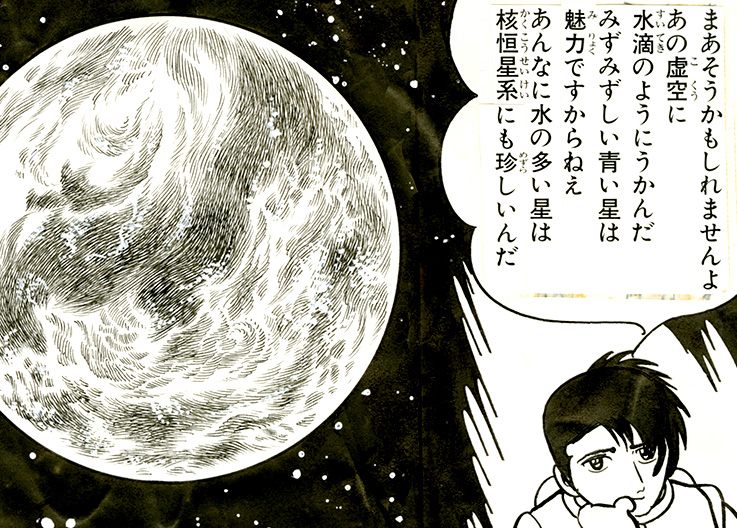

マンガ 「火の鳥・復活編」原画より

筑紫 いま、環境問題とか、自然や動物保護の問題をやっている人のなかには、その発想が少しずつ芽生えているんじゃないか。

手塚 たぶんダーウィニズムでも、少しはあると思います。

ただ、そういうグループはあくまでも少数派でね。

大多数は、産業革命からこっち、人間本位に走ってるからそこまで考えるゆとりがない。

しかしこの時期にきて、人間性の見直しというか、来世紀はこういうふうにしようという、ほのかなあこがれみたいなものが、世紀末にはあるんだな。

現実には退廃的な文化に染まってしまうんだけど、しかしパッと世紀をとび越えたときに、ポストデカダンというか、脱皮する時点がくると思う。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫対談集 3』「筑紫哲也——時代の気分を語る」より

(初出:1987年1月2+9日号 朝日ジャーナル 掲載)