ロボットの背負っている悲しさ

1978年

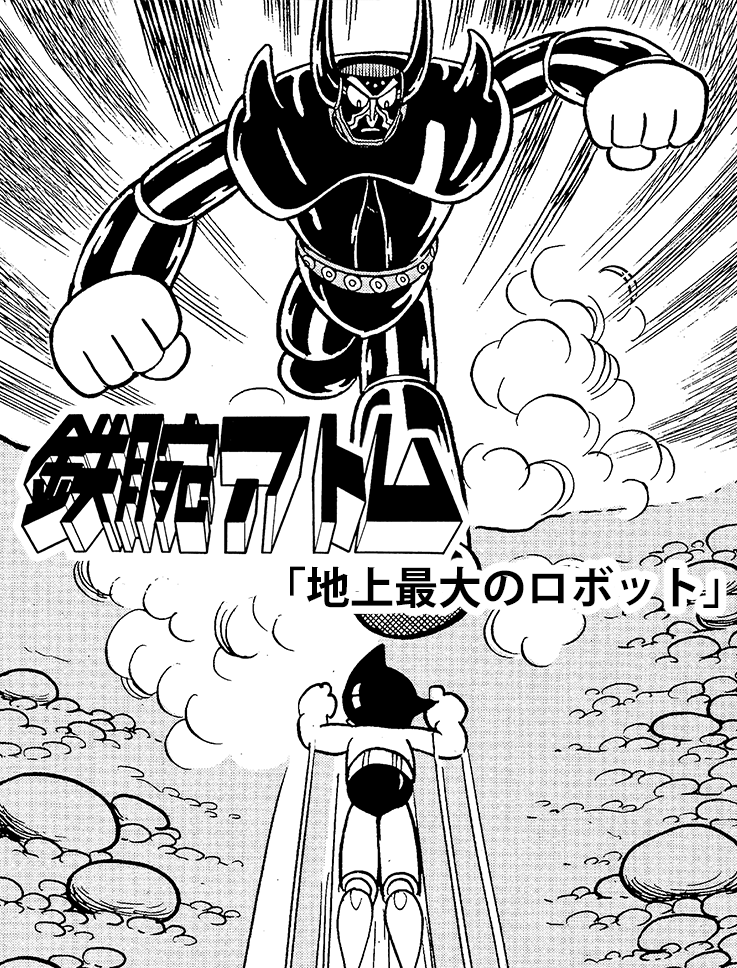

『鉄腕アトム』は正義の味方や21世紀の寵児と誤解されがちですが、実はロボットゆえの差別や、残酷さを描いたさみしい物語だと手塚治虫は語ります。

手塚治虫とジュディ・オングの対談集 「マンガは反逆のメッセージ」より

ジュディ(・オング) いまのマンガって、どぎついギャグだったり、すごくエロチックというか破廉恥なものが多いですよネ。

手塚(治虫) 多いですねえ。

ジュディ それは反手塚マンガ"の爆発した形だなんていっている人もいますけれども、いわゆるアンチ・ヒューマニズムのマンガを描いている人って、いっぱいいますでしょう。そういうの、いかが思われますか。

手塚 ぼくはマンガは、それが正道だと思うんです。

ジュディ あ、そうですか。

手塚 もともとマンガというものは反逆的なものなんですよ。

どういうものを描いてもいいし、なるべくムチャクチャに反逆して暴れたほうがおもしろいのです。

たとえば美男美女を描くならば、小説でも映画でもいいわけ。

マンガにそれを描いちゃったら、つまりそういうお膳立ての後塵(こうじん)を拝することになるでしょう。

マンガにはマンガの役割があるのですよね。それは、世の中の道徳とか観念をひっくり返すことなのです。

ジュディ それは、先生のメッセージなのですか。

手塚 ぼくのメッセージ。

ジュディ 一般の、世間に対しておっしゃっておられるわけなんですね。

手塚 そう、マンガというのはそうであるべきだと思うのです。

マンガの目的というのは風刺でしょう。風刺というのは批判しなきゃいけないのです。

批判して、それで笑いとばすというのが風刺なわけ。

それは反逆精神ですよ。

だからマンガ家とは常に憎まれっ子なの。

その憎まれっ子が描くものが、ヒューマニズムじゃしようがないじゃない。

ジュディ うーん。

手塚 いやいや。あなたがおっしゃった"反手塚"すなわちアンチ・ヒューマニズムというような論法ね、これはほんとに誰でもいうんです。

ジュディ 教わるところが大いにあるマンガ、みたいにね。

手塚 しかしそれは、誰かが勝手にくっつけた言葉であってね、ぼく自身が考えているアトムならアトム像というのはそういうものじゃないのです。

たとえば『アトム』というのは、たいへん残酷なマンガだと思うんだ。

ジュディ 残酷……?

手塚 すぐ、ぶっ壊されるでしょう、あれ。

ジュディ そうですねえ。

手塚 これは、アメリカで指摘されたんです。

アトムはもともと、ある科学者の死んだ子どもにそっくりに作られたロボットで、わが子の身代わりに育てられるのだけど、それがちっとも成長しないもんで、怒った科学者にサーカスに売りとばされてしまう。

そこから始まったのですがね、それはつまり人身売買だというわけ。

「なんて破廉恥なマンガだ!」って、ね。

ジュディ でも、ロボットは一応機械なのだし、そういう意味では売られても……。

手塚 そうネ、だからロボットの悲しさというのは、メカでしかないことによるたいへんな差別を受けるということね。

木偶(でく)人形だから、がらくただから。

しかし、喋り、ものを見、泣き、笑い——アトムは常に人間の味方だと自分ではいっているけど、にもかかわらず、かたくななまでのロボット差別の中で、四六時中敵と戦わなきゃならないという、ね。

マンガ 鉄腕アトム「青騎士の巻」原画より

ジュディ 日夜戦い続けている、という感じがします。

手塚 そういうぼくのテーマをちっとも汲(く)んでくれないで、アトムは正義の味方だとか、二十一世紀の寵児だとか、いろいろなふうに誤解して宣伝されてしまったために……。

ジュディ 読みが浅かったのですね。

手塚 「よい子のために」のマンガに鞍替えされてしまったのです。

でも、実際は『アトム』は、自分でいうのはおかしいけれど、さみしいマンガだと思う。

講談社版手塚治虫漫画全集『手塚治虫対談集 1』「ジュディ・オング――マンガは反逆のメッセージ」より

(初出: 1978年11月号 新評 掲載)