鉄腕アトム 青騎士

解説:

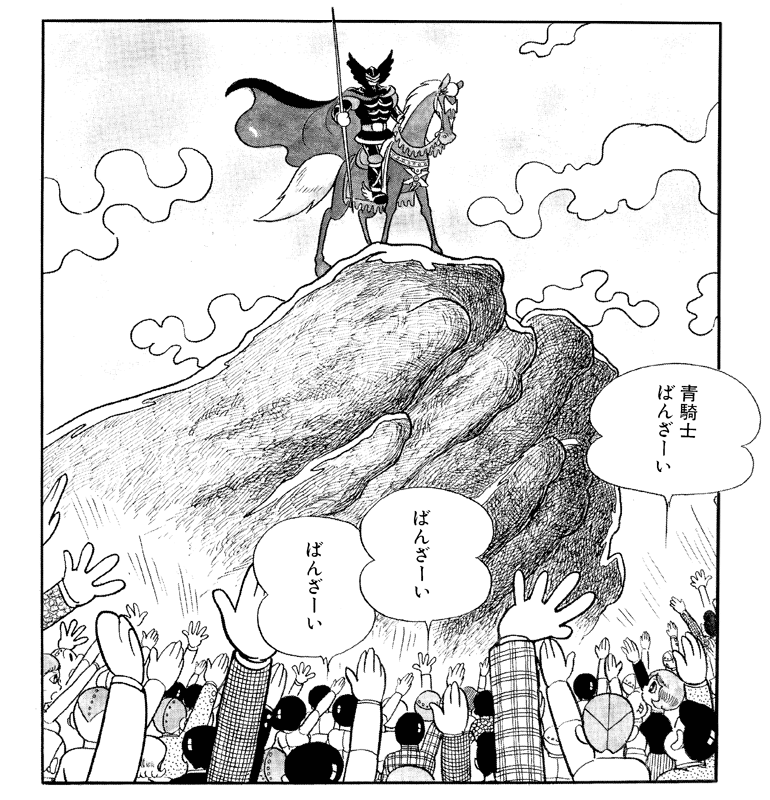

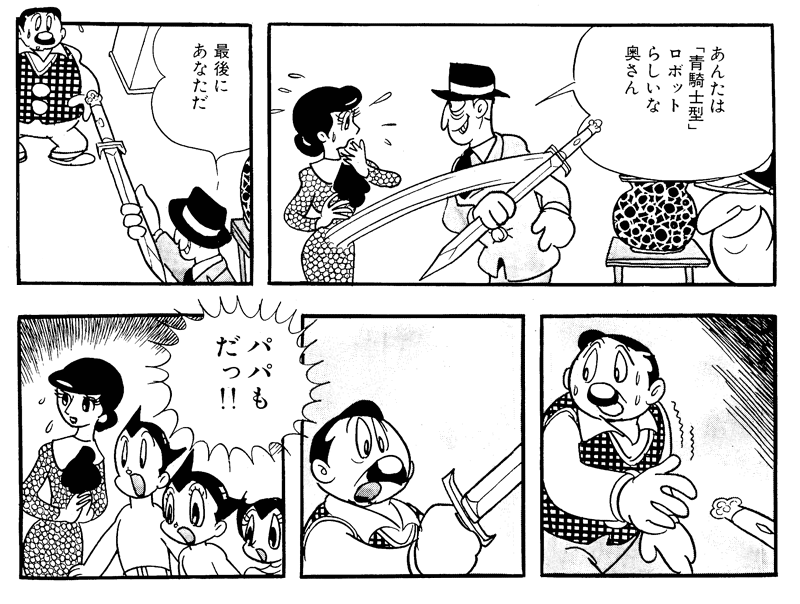

「青騎士の巻」は『少年』の1965年10月号から、1966年3月号にわたって連載されました。その頃盛んだった、学園闘争などの影響もあって、正義の味方・アトムのキャラクターをもっと反抗的なものにしてはどうか、と言ってきた編集者の意見を取り入れたという「青騎士の巻」のアトムは、人間達のあまりの横暴に堪えきれず、とうとう人間に反目するロボットとして描かれています。

しかしこの路線変更は、読者にはあまり快く受け入れられなかったようです。アトムの性格を変えてから、アトムの人気は目に見えて落ちていった、と手塚治虫ものちに回想しています。

読みどころ:

アトムといえば、常に、人間とロボットの幸福を願って戦い続けるヒーローだし、またそうであって欲しいと思うのがファンの心理です。また、いつまでも子供らしい無邪気なアトムでいてほしいと思うのも。そんなアトムファンにとっては、この「青騎士の巻」のエピソードは、ちょっと胸の痛む話なのではないでしょうか。

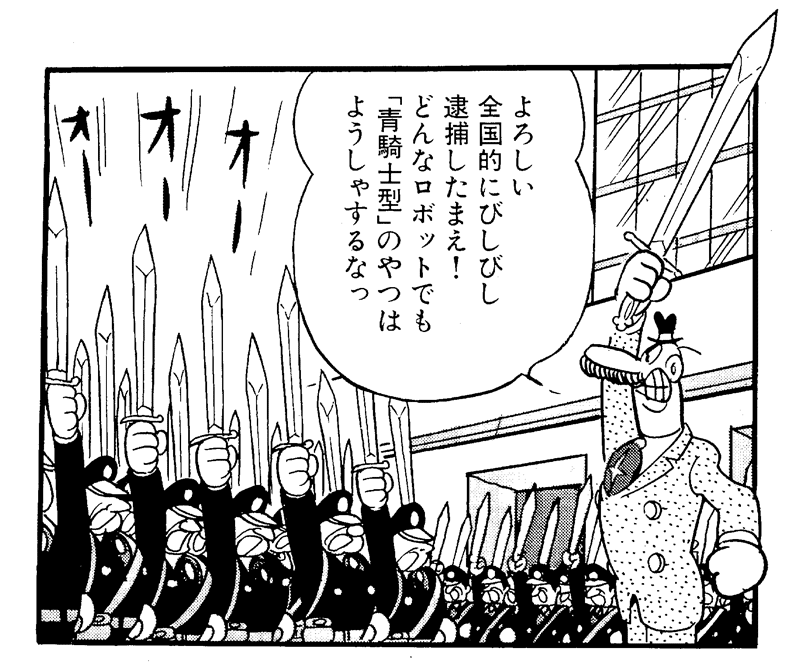

「青騎士」型ロボットの共通点を知った人間は、「青騎士」型と見られるロボットを無差別に逮捕し、分解しようとします。人間のあまりの横暴にアトムはとうとう青騎士と手を握り、日本アルプスの山奥に他のロボット達とともに立てこもります。

今までも何度か、例えば「悪魔の風船の巻」や「白熱人間の巻」のように、アトムが人間達から疑惑の目を向けられたことはありましたが、そのたびにアトムは悲しそうな、寂しそうな顔でじっと耐えていました。そのアトムが、この「青騎士の巻」ではついに人間に対する怒りをあらわにします。あのアトムが怒りにうち震えているというだけでショッキングですが、人間達の「青騎士」型ロボットの一斉検挙(陣頭指揮はなんとあの田鷲警部なのです!)のシーンを見れば、アトムが怒る気持ちも分かる気がしてしまいます。

とはいえ私達人間には、

この「青騎士」の事件の後、決定的に壊れてしまったアトム。迫害を受けながら最後は人間を信じた彼を抱くお茶の水博士の悲しげな後姿に、胸が締め付けられるラストです。」

火の鳥 少女クラブ版

解説:

(手塚治虫 講談社刊 手塚治虫漫画全集『火の鳥 少女クラブ版』あとがき より)少女クラブに連載していた「リボンの騎士」が終わったころ、ぼくはアメリカ映画の「トロイのヘレン」とか「ピラミッド」とかいった史劇をたてつづけに見ていました。

そして、そういったスペクタクル=ロマンを、ぜひ少女ものにかきたいと思っていました。「火の鳥」を連載しないかという話があったとき、とっさに思いついたのは、ヨーロッパの歴史を大河ものにすることでした。そして、アイディアは、そういったアメリカ映画のスペクタクル=ロマンとむすびついていきました。

それで、エジプト編がはじまったわけです。

漫画少年の「火の鳥」とちがって、やたらと甘く、やたらと恋や愛が出てくるのは、はじめから「リボンの騎士」のファンを意識していたからです。

かいていていちばんつらかったのは、やはりトロイ戦争の場面でした。ところが、この別冊ふろくのとき、ぼくは九州の宿へカンヅメになっていました。群衆シーンがつづくのに、しめきりにまにあわず、やむをえず代筆になってしまったりしました。その代筆はおもに内野澄緒(うちのすみお)さんでしたが、九州のときは、高井研一郎さんとか、松本零士さんたちに手伝ってもらいました。もちろん、まだお二人とも高校生のころのことです。

松本さんがせっせとかいた群衆シーンが、あまりにギャグっぽかったので、少女クラブの編集部でボツにしてしまったりしたのも、今では思い出話です。

読みどころ:

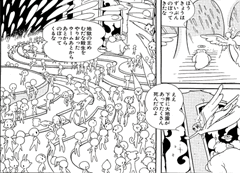

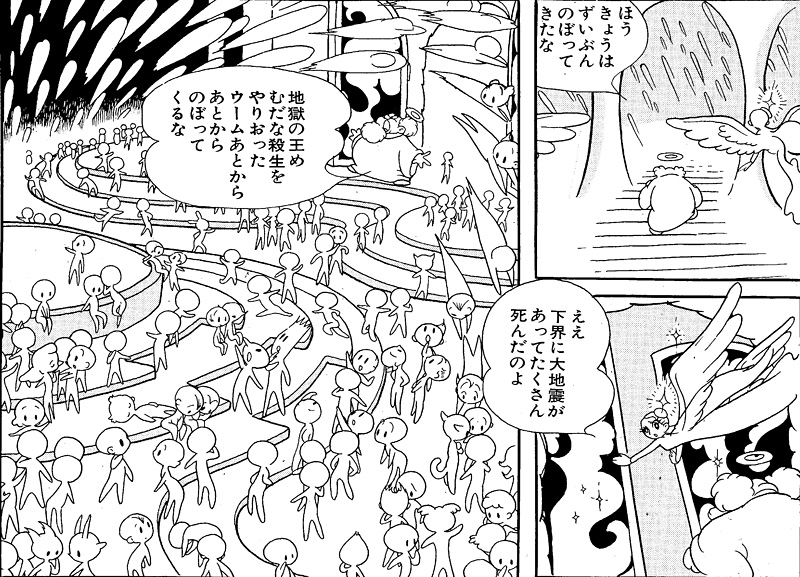

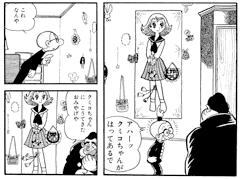

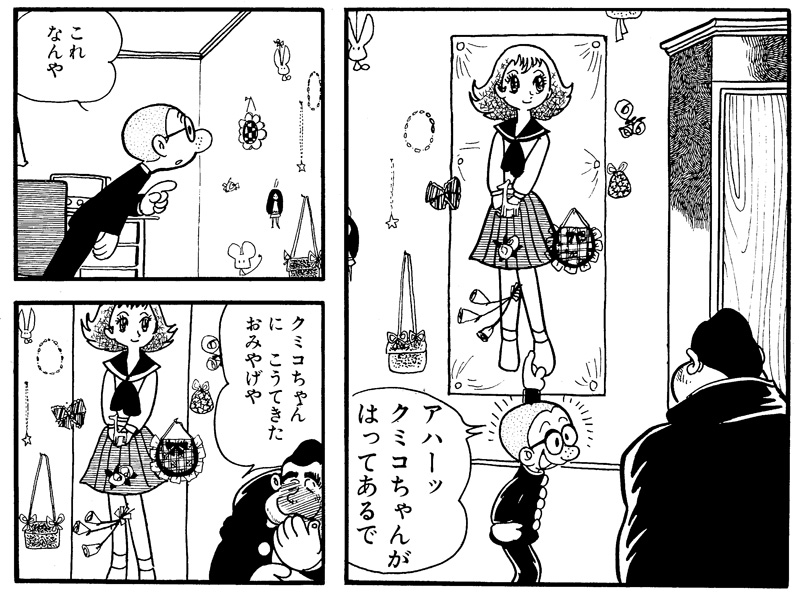

物語は、エジプトの王子・クラブと、女奴隷・ダイアの2人の恋物語と冒険が軸となり、それと並行して、火の鳥の子供・チロルの成長物語が描かれています。

最初の舞台は、今から3000年前のエジプト。クラブとダイアは、洪水に流されそうになっている火の鳥の卵を偶然助けたことから、そのお礼として火の鳥の血を飲ませてもらい、3000年の間死なない体になります。しかし、エジプト王暗殺の陰謀に巻き込まれた2人は国を追われ、スパルタからトロヤへと、運命に流されるままに彷徨(さまよ)うこととなりました。

そして、なんといってもこの作品は、絵の魅力が実に大きいのです。チロルの可愛らしさ、鳥達のダンスシーンの見事さ、ウサギ・キツネ・亀その他、動物たちのいきいきとした姿…。そしてもちろん、小物からキャラクターの衣装、背景にいたるまで、外国映画を「手塚流スペクタクル=ロマン」として消化し、再構築したその手腕。「火の鳥」シリーズのなかでは異色作であるものの、少女ものとしても、ファンタジーものとしても、間違いなく代表作の1つだといえるでしょう。

魔神ガロン

解説:

(『魔神ガロン』秋田書店 サンデーコミックス 作者のコメントより)ぼくは、ずいぶんいろんな怪物をつくってきましたがこのガロンも好きな怪物の一つです。32年ころまでは、ぼくはわりとかわいらしい主人公たちをうみだすのに専念していました。

0マンやアトムなどがそうです。ガロンは、ぼくのはじめての悪魔的なスターです。

侵略ものというかたちのSF物語は、今ではずいぶんありますが、このガロンは、そのはしりの一つではないかと思っています。

読みどころ:

フィルムは生きている

解説:

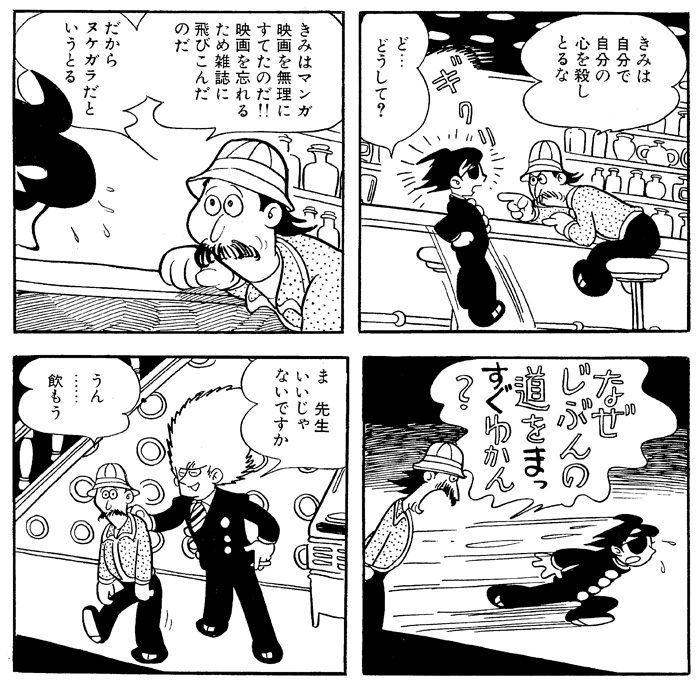

(手塚治虫 講談社刊 手塚治虫漫画全集『フィルムは生きている』あとがきより)(前略)

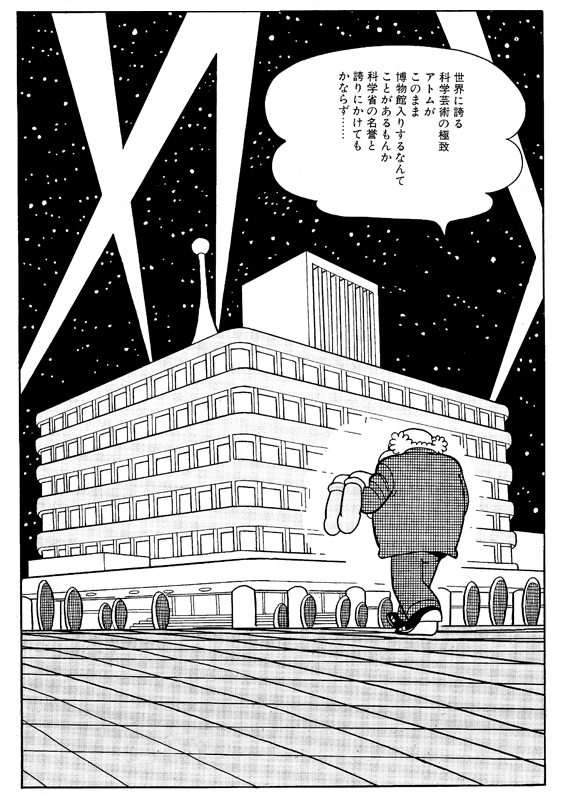

この「フィルムは生きている」は、ぼくがはじめて東映のスタジオをおとずれた前後、そして、もう狂うほど動画作りに意欲をもやしていたころの、ぼくの私小説(私マンガ?)ともいうべきものです。

だから、書かれている舞台は、かなり東映の新築ホヤホヤのスタジオを参考にしたものが出てきます。今読むとスタジオの中などはかなりインチキくさいのですが、なにしろ、それまではちゃんと整った本格的な動画スタジオなんかないにひとしかったのです。

そのころは、テレビで国産アニメなんかやっていませんでしたし、それどころか、やっとカラー動画がつくられるようになった頃だったのです。

「西遊記」にひきつづいて、北杜夫さんと「シンドバッドの冒険」の構成、そのあと「わんわん忠臣蔵」の構成をやり、それから、虫プロダクションの創立にむけて、ぼくは、しゃにむに猪突していったのです。

それはさておき、この頃はまだマンガ週刊誌がほとんど影のうすい存在だった時代で、武蔵と小次郎がさかんに書いている雑誌の本数を自慢しあっていますが、すべて月刊誌と、その別冊フロクのことです。この頃は、別冊フロクが月刊誌に毎月七、八冊もおまけについたものでした。別冊フロクを月に何冊書くかということが、マンガ家の人気のバロメーターになったりしたものです。

読みどころ:

この「私マンガ」が描かれた背景には、マンガ家・横山隆一の「おとぎプロ」の存在や、東映動画の創立などがあり、アニメ製作を夢見ていた手塚治虫には非常に刺激になったようです。いずれにしても良く指摘されることではありますが、この『フィルムは生きている』には、主人公・武蔵を通して手塚治虫のアニメ製作への熱い思いが描かれているのです。

ゴッドファーザーの息子

解説:

(手塚治虫 講談社刊 手塚治虫漫画全集 別巻1 『手塚治虫エッセイ集1』より)…(前略)…

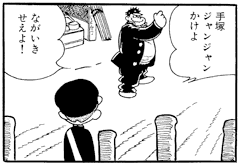

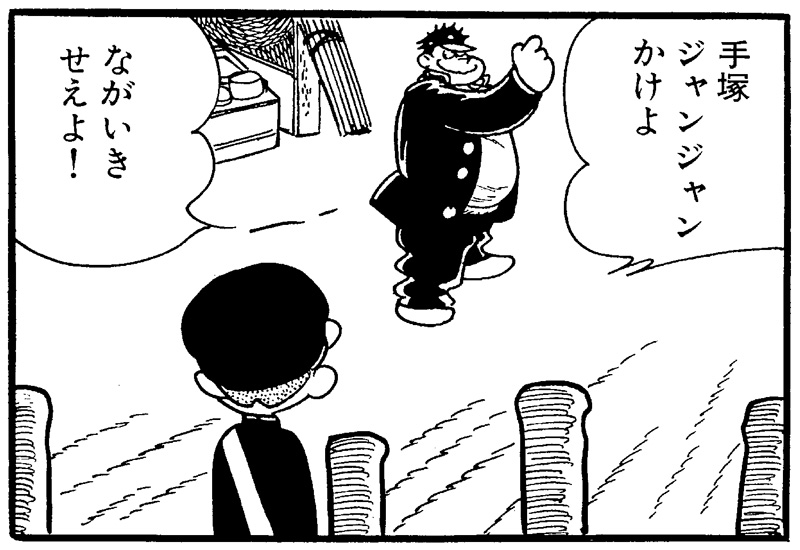

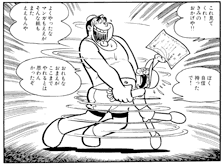

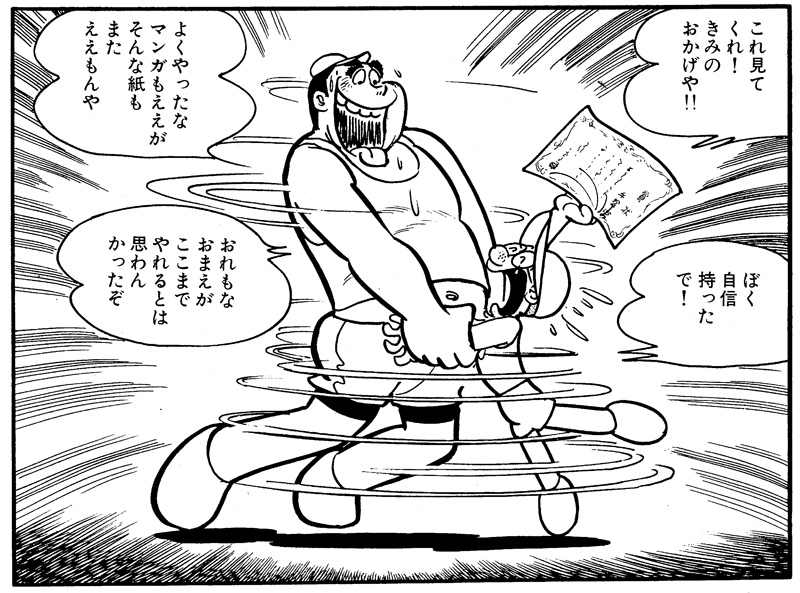

もう国のために一身を捧げる意欲を全く失ったので、それ以来、ほとんど自宅へひき籠って漫画を描いていた。たまに工場へ顔を出しても原料の攪拌機のうしろへ隠れていて、配給のパンを一週間分食べてしまったり、蛮唐が持ってきたタバコをふかしたりする。蛮唐というのは国粋主義の番長のようなもので、誰かが女学生と話をしたり、世界文学全集など読んだり、ズボンに寝押しの条でもつけていようものなら、プラットフォームなどへひっぱり出してひどいリンチを加えるのだ。—当然ぼくなど漫画を描いていればなぐり倒されて、帽子を電車に轢断されるところなのだが、どういうわけか、ぼくの漫画がお気に召して、なかなか可愛がってくれるのである。ぼくのほうも時折美人画などを描いてかれに進呈すると、かれは相好を崩して喜び、長生きしろよ、などと言ってくれた。そのかれが、あるとき、せっかく描いた漫画なのだから、もっと堂々と発表しろ、とぼくに勧めた。

…(後略)…

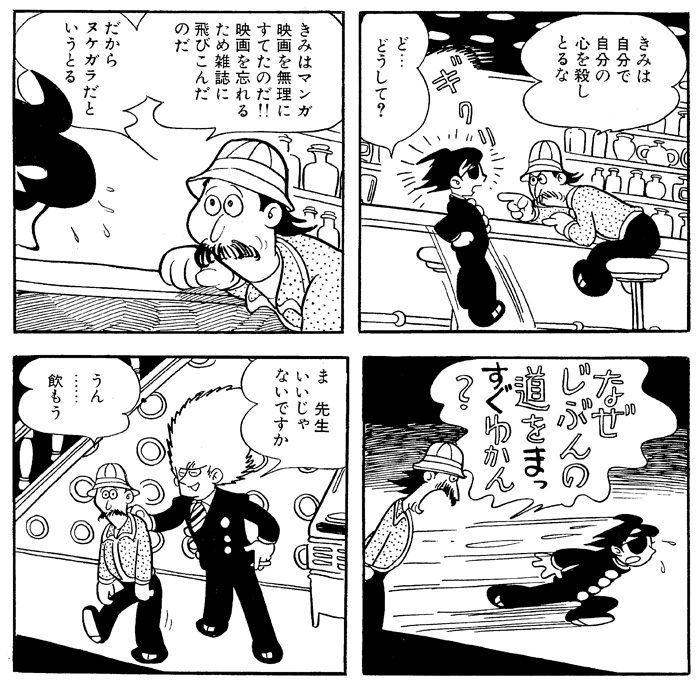

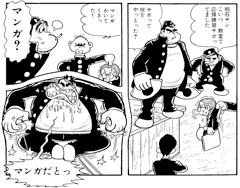

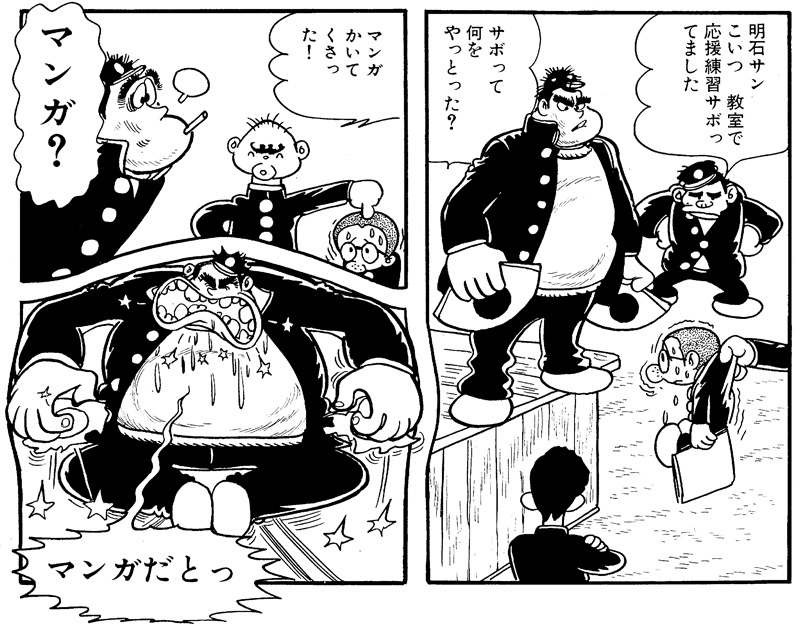

読みどころ

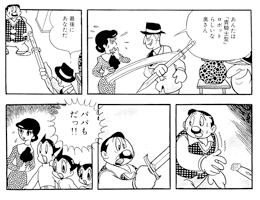

腕力で皆の上に君臨していたゴッドファーザーの息子ですが、マンガが大好き。「ペンは剣よりも強し」などと言いますが、まさにその至言どおり、ペンの力は偉大なもので、乱暴者のバンカラさえも、手塚少年には一目置くようになります。

思い出話のように淡々と語られる自伝的作品ながらも、強く印象に残る短編です。