|

虫ん坊投稿コーナー、今月は愛媛県松山大学で開催されたマンガ学会のレポートをいただきましたので、ご紹介いたします。 学術的な視点から手塚治虫を分析してゆくこの研究発表会。交わされた議論の様子がよく分かる、大変丁寧なレポートをありがとうございました! | ||

|

| ■手塚のルーツ/ルーツとしての手塚 |

|

| ■竹内オサム氏 |

竹内さんは今夏発売予定の伝記『手塚治虫』(ミネルヴァ書房)を執筆されている関係で、手塚先生の生活史を中心に調べたそうです。そして、手塚のルーツといえばやはり昆虫採集。

平山修次郎氏の『原色千種昆蟲図譜』に影響を受けたことは有名ですが、手塚先生は昭和22年に上京した際、平山修次郎氏の研究所を訪ねたことがあるそうです。尊敬する平山氏の立派な姿を想像して行ったものの、そこで見かけたのはステテコ姿で芋を掘っていた人。

がっかりして結局声をかけずに帰ってきてしまったとか(笑)。この話は弟の手塚浩さんからお聞きしたエピソードだそうで、今度発刊される伝記が楽しみです。

竹内さんは今夏発売予定の伝記『手塚治虫』(ミネルヴァ書房)を執筆されている関係で、手塚先生の生活史を中心に調べたそうです。そして、手塚のルーツといえばやはり昆虫採集。

平山修次郎氏の『原色千種昆蟲図譜』に影響を受けたことは有名ですが、手塚先生は昭和22年に上京した際、平山修次郎氏の研究所を訪ねたことがあるそうです。尊敬する平山氏の立派な姿を想像して行ったものの、そこで見かけたのはステテコ姿で芋を掘っていた人。

がっかりして結局声をかけずに帰ってきてしまったとか(笑)。この話は弟の手塚浩さんからお聞きしたエピソードだそうで、今度発刊される伝記が楽しみです。

|

| ■中野晴行氏 |

中野さんといえば『手塚治虫のタカラヅカ』。手塚漫画、とりわけ『リボンの騎士』に代表される少女マンガの宝塚歌劇による影響、阪急沿線の文化や阪神間モダニズムといったことが手塚漫画のベースにあることは言うまでもないことですが、ここでよく誤解されるのは、当時の宝塚文化の位置づけ。宝塚は兵庫県に属するので、現在のイメージの宝塚で語られたりするところはあるが、そうではない。神戸がモダンだったから宝塚がモダンだったのではなく、当時は大阪のほうがはるかにモダン都市だった。宝塚は兵庫県だが、当時は大阪の文化圏だったという指摘が非常に興味深かったです。

中野さんといえば『手塚治虫のタカラヅカ』。手塚漫画、とりわけ『リボンの騎士』に代表される少女マンガの宝塚歌劇による影響、阪急沿線の文化や阪神間モダニズムといったことが手塚漫画のベースにあることは言うまでもないことですが、ここでよく誤解されるのは、当時の宝塚文化の位置づけ。宝塚は兵庫県に属するので、現在のイメージの宝塚で語られたりするところはあるが、そうではない。神戸がモダンだったから宝塚がモダンだったのではなく、当時は大阪のほうがはるかにモダン都市だった。宝塚は兵庫県だが、当時は大阪の文化圏だったという指摘が非常に興味深かったです。 |

| ■夏目房之介氏 |

やはり手塚のベースにあるのは戦争体験ではないか。なぜ手塚治虫はあれほどまでに寝食をとしてマンガを描き続けたのか。それは手塚にとってマンガを描くこと=生きることだったからではないか、と表現者・手塚治虫の根源は戦争体験にあることを夏目さんは強調されました。当時は死ぬことを覚悟していた。同級生によると「あの当時は誰一人この戦争が終わった後に生きているなんて思っていなかった」と。それが、戦争が終わって「これでマンガが描ける!」と思った。

やはり手塚のベースにあるのは戦争体験ではないか。なぜ手塚治虫はあれほどまでに寝食をとしてマンガを描き続けたのか。それは手塚にとってマンガを描くこと=生きることだったからではないか、と表現者・手塚治虫の根源は戦争体験にあることを夏目さんは強調されました。当時は死ぬことを覚悟していた。同級生によると「あの当時は誰一人この戦争が終わった後に生きているなんて思っていなかった」と。それが、戦争が終わって「これでマンガが描ける!」と思った。「でも、戦争が終わった、マンガが描けるって思ったってことは生活の心配をする必要がなかったってことですよね。これは環境として大きいですよね。」(宮本氏) 「いや、でも当時まだお父さんが出征して帰ってきていなかったからそんなに楽観的な状態ではなかったはずですよ。それと、戦争体験といえば水木しげるさんの場合をお聞きしたいのですが?」(中野氏) 戦争体験はそれぞれ体験する時期、境遇によって違って、全然一律なものでは無い。戦後マンガのバックボーンには戦争の影響があるが、水木さんと手塚さんの場合はそれぞれ全く違うものがある。水木さんはどっかで人間をやめている、妖怪になっちゃっているんですが(笑)、手塚さんは最初から最後まであくまでも人間。ここがある意味手塚さんの限界でもあり良さでもある。水木さんはそこを超えている。この二人だけで我々は豊かなマンガ文化をもっている。 |

| この後、竹内さんの修士論文の頃の図版が登場したり、中野さんによるめずらしい手塚先生の写真などが映し出されたりしました。終盤で、中野さんが「“謎のマンガ家”おさ・たけしのマンガです」と披露したのがかつて竹内さんが描かれたマンガ。竹内オサムさんが初めて手塚先生を訪ねた時のエピソードです。当時、練馬区富士見台の肉屋の2階にあった手塚プロを訪ねるため上京し電話をするも、当時のマネージャー松谷さんに「忙しいので明日にしてください」。その言葉どおりに翌日にかけるとまた「明日にしてください」。そんな応酬が4日ほど続き、とうとう根負けして手塚先生に会えることに。 「30分だけですよ!」と松谷さんに念を押されつつ、手塚先生は2時間半も話してくれたこと、スタジオに泊めてもらったこと、マンガ家志望だった竹内さんに「おさ・たけし」というペンネームを付けてくれたこと、『チッポくんこんにちは』の絵本を下さったことを懐かしそうに話されました。 |

| ■手塚治虫の現在 |

|

| ■伊藤剛氏 |

伊藤剛さんは『地底国の怪人』と『低俗天使』を例にマンガとは記号を簡略化して、曖昧なままでもマンガ表現として成立し得るのだ、という持論を展開。『地底国の怪人』のラストシーン・耳男の臨終シーンで帽子をかぶり、鬘を被っている耳男を見て登場人物達は何故ウサギだと気付かないのか?

「顔に毛が生えてるやん」というツッコミを誰もしない(笑)。つまり、ここで目鼻口という簡略化されたマンガ記号が、ウサギか人間かわからなくなるシチュエーションに際しても曖昧なまま、表現として成立しうる。マンガは実はそういった曖昧なままの存在を描きえる表現手段なのではと。

伊藤剛さんは『地底国の怪人』と『低俗天使』を例にマンガとは記号を簡略化して、曖昧なままでもマンガ表現として成立し得るのだ、という持論を展開。『地底国の怪人』のラストシーン・耳男の臨終シーンで帽子をかぶり、鬘を被っている耳男を見て登場人物達は何故ウサギだと気付かないのか?

「顔に毛が生えてるやん」というツッコミを誰もしない(笑)。つまり、ここで目鼻口という簡略化されたマンガ記号が、ウサギか人間かわからなくなるシチュエーションに際しても曖昧なまま、表現として成立しうる。マンガは実はそういった曖昧なままの存在を描きえる表現手段なのではと。

|

このことに対するもうひとつの例が『低俗天使』で、ここに登場する未来から来たルンペ少女ジュジュは、裸か裸でないかよくわからない服装をしている。こういった曖昧なままの表現で(服を表すマンガ記号、線をきっちり引かないまま)70年代に描ききったのは手塚治虫ぐらいなのでは。絵画から線を簡略化していったものがマンガと言われているが、本当はむしろ逆なのではないか。

なぜなら手塚はマンガ記号を簡略化しても成立し得るマンガを描いているが、昨今のマンガは、描き込まないとマンガ表現にならないのだから。

このことに対するもうひとつの例が『低俗天使』で、ここに登場する未来から来たルンペ少女ジュジュは、裸か裸でないかよくわからない服装をしている。こういった曖昧なままの表現で(服を表すマンガ記号、線をきっちり引かないまま)70年代に描ききったのは手塚治虫ぐらいなのでは。絵画から線を簡略化していったものがマンガと言われているが、本当はむしろ逆なのではないか。

なぜなら手塚はマンガ記号を簡略化しても成立し得るマンガを描いているが、昨今のマンガは、描き込まないとマンガ表現にならないのだから。

|

余談ながら、伊藤さんはマンガ記号を簡略化する例として『マンガの描き方』を図版として指定。

図版に出された「お母さんが描くマンガ」があまりにも手塚タッチとはかけ離れた絵だったため、伊藤さんは古徳さんに「これは、手塚先生本人が描かれたものですか?」答える古徳さんは一瞬沈黙。

「先生のじゃないですか?ね、森ちゃん?」と来場していた森晴路資料室長に壇上から聞き、森さんはさらに一瞬沈黙の後に「手塚先生本人の絵だと思います。」森さんでも判断に迷う絵ってあるんだ〜!

余談ながら、伊藤さんはマンガ記号を簡略化する例として『マンガの描き方』を図版として指定。

図版に出された「お母さんが描くマンガ」があまりにも手塚タッチとはかけ離れた絵だったため、伊藤さんは古徳さんに「これは、手塚先生本人が描かれたものですか?」答える古徳さんは一瞬沈黙。

「先生のじゃないですか?ね、森ちゃん?」と来場していた森晴路資料室長に壇上から聞き、森さんはさらに一瞬沈黙の後に「手塚先生本人の絵だと思います。」森さんでも判断に迷う絵ってあるんだ〜!

|

| ■田中圭一氏 |

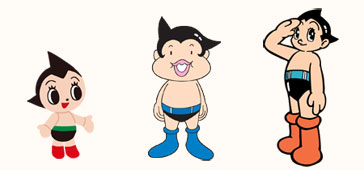

| 何が面白かったって、手塚プロ出版局長の古徳稔さんと、『神罰』で話題になった田中圭一さんが隣同士に並んでディスカッションをしていたことです。 この人選だけで喋る前からくすくす笑いが漏れ、対談が始まると会場中爆笑の渦。田中さんは「古徳さんの前では言いにくいんですが…」をしきりに連発しながら、裏話を披露。 また、手塚漫画がディズニータッチの目鼻というマンガ記号にどのあたりが似ていてどのあたりが違うのかを実際に描いて検証。 手塚キャラはディズニーの模倣といわれているけれども、実際はちゃんと和風に、日本人向けに咀嚼して描かれたものだということを、田中さんが描いて実証していくくだりなど、手塚絵を自分の絵として取得されている田中さんならではで、さすがと感心しました。 |

| ■古徳稔氏 |

古徳さんが公開の場でパネリストとして喋られるのを聞いたのは初めてなのですが、その発言の端々から、長年拘わってきた手塚漫画への思いが感じられました。

例えば手塚プロ出版局長として手塚治虫をベースとしたトリビュート作品やコラボ作品を扱ったりするわけですが、「今の若いファン層に受け入れてもらうにはこういったものも必要だと思います。

でも、王道手塚作品の世界も大事にしたい。」と。最近はコラボやトリビュートが多くて王道手塚ファンにはあまり嬉しくない。今の手塚界と自分が愛する手塚界との温度差を感じるばかりなのですが、古徳さんも同じ気持ちなんだ、決して王道を忘れているわけではないんだな、と改めて古徳さんの姿勢に感じ入りました。

|

|

さらに古徳さんの王道手塚ワールドへの思いが感じられた発言が、会の終盤、小野さんからの質問。 「北斗の拳など他の漫画作品でパチンコになっている作品がある。パチンコって莫大な利益らしいのですが、そういった話は来ますか?」 「話は山ほど来ています。全キャラを使って50億とか(会場どよめき)。ですが、社の方針としてギャンブル、酒、タバコ、政治、原子力には拘わらない。ただ、手塚キャラはスターシステムであり、手塚プロはキャラクターひとりひとりのタレント事務所だと思っている。 その意味では、パチンコに出てもいいキャラと出ちゃいけないキャラがあって、個人的にはB級キャラならいいかな、という気はしないでもありませんが。」 この古徳さんの手塚プロダクション=手塚キャラのタレント事務所という概念には目から鱗。こういった手塚漫画の世界観を大事にしている人がいることこそが、「手塚治虫の現在」を支えることに繋がると思いました。 (C)Tezuka Productions/Lily Franky |

|

採用させていただいた方には、プレゼントをお送りしております。ふるってご応募ください!★この募集は終了いたしました! ありがとうございました★ |