|

みなさんは、街中や電車の中などで、手や体を使って会話をしている人を見かけたことはありませんか? それが、耳の聞こえない、また聞こえにくい人たちが使っている言葉「手話」です。 手話を覚えて、もっと多くの人とお話しできるようになったら?それは素敵なことですよね? 「でも、何だか難しそう?」そんな人のために、みなさんもご存知の astroboy.jp の中に、アトムがやさしく手話を教えてくれるコーナー「こんにちは!アトム」があります。 ということで今回は、手話をするアトムがどうやってできるのかを、株式会社日立製作所・デザイン本部にお邪魔して取材してきました! |

お邪魔したのは、東京の青山にあるビルの中。フムフム。こんなおしゃれな環境でアトムは手話をするようになるのですね。…おっと、話がそれてしまいました。それでは、気を取り直してお話を伺いましょう。 |

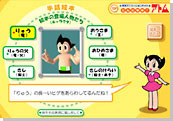

まず、アトムが何をお話するのかを決めます。 「こんにちは!アトム」では、アトムが手話の「単語」を教えてくれるコーナーと、「絵本(もえよドラゴン)」を読んでくれるコーナーがあります。 |

内容が決まったら、手話アニメーションソフト「Mimehand(マイムハンド)II」に文章を入力して、変換された手話の単語が適切かどうかを確認しながら、元の文章との対応(翻訳)表を作ります。 これがアトムの動きのもととなる手話アニメーションソフト。

|

|

実際に手話をされる方を交えて打ち合わせは続きます。 |

音声の言葉と同じように、手話でも同じ単語で何通りもの言い回しがあったり、その土地や時代によって様々に変化します。 そこで、どの手話単語を使うのか、実際に手話を使われている社員の田中さんと話し合いながら、一番伝えたい言葉の意味に近い手話をチョイスしていきます。 (時には伝えたい言葉が手話で見当たらない場合は、手話単語を創作する場合もあります。)

|

入力した後、手話の辞書やビデオ撮影したもので動きを確認します。 これまでの作業だと、英語を日本語に「直訳」しただけのもののように、固くて単調な動きでしかありません。「絵本」のように、文章になると、単語一つ一つをつなげて完成させるだけではなく、「お話」にしなければならないのです。 微妙な「間」や「抑揚」があって、初めて面白いお話になるのと同じで、表情豊かにお話できるようにビデオ撮影したものを参考にしながら調整します。 一つ一つの単語に手話の動きが載っている、手話辞典。分厚いっ!!

|

|

ところが、そこで困るのが、今までの手話単語にはない言葉です。 ところが、そこで困るのが、今までの手話単語にはない言葉です。「だったら、作るしかない!」ということで、元になる言葉を考えて、そこから創作されたそうです。 例えば「竜」という言葉。これは長いヒゲを強調しようというアイデアから「ナマズ」を元にしました。

(ここでも東洋の竜にするか、西洋のドラゴンにするのか、色々と議論されたそう。) |