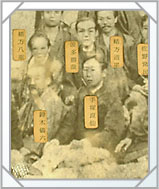

↑塾生が入門した際に署名した姓名録。 良庵の署名もあります。左は作中でも良庵の同輩として活躍していた福沢諭吉のもの。   ↑洪庵晩年、奥医師時代の日記『勤仕向日記』より手塚良仙(改名後の良庵)について書かれた部分。洪庵が良仙を歩兵屯所医師に推挙した記録もある。↓   ↑適塾出身の偉人たち。 右から福沢諭吉、大村益次郎、大鳥圭介、 橋本左内。塾頭部屋に掛かってました。  ↑緒方洪庵14回忌に撮られた集合写真より。 洪庵夫人のすぐ近くに座っています。  ↑手塚治虫の写真も一緒に額装されていた、 手塚良庵の署名。  ↑現在の除痘館付近。 除痘館跡は、今も病院になっています。 |

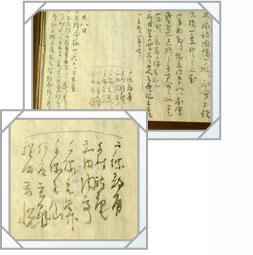

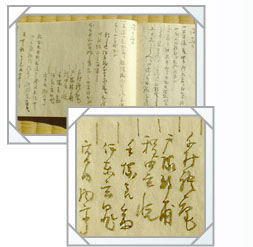

塾生大部屋は日当たりの良い二階。マンガの中の良庵のように転げそうになるほどの階段を上ります。現在は展示室となっていて、ガラスケースに収められた様々な書物や展示品が並んでいますが、ひときわ目を引いたのが、傷だらけになった中央柱です。『陽だまりの樹』で、塾生時代の大鳥圭介が良庵に刀を借りてこの柱に切りつけるシーン、皆さん覚えていますか? 議論や討論に熱が入りすぎた塾生たちが暴れたりしてできた傷もあるのかもしれません。 「塾生の大部屋は今より1.5メートルほど広めだったようです。屋根の傾きからいくと、軒切りされた側の壁は窓もつけられないほど低かったんじゃないかと思います。今ついている窓は後からつけたものなんですよ」 だいたいどれくらいの塾生がこの大部屋に起居していたのでしょうか。 「洪庵はこの適塾でおよそ25年間塾生たちを受け入れてきましたが、その間入門者はおよそ1000名近くいたようです。塾生たちは入門すると2、3年はいますから、だいたいいつも100人あまりの塾生がここで勉強していたのでしょう。軒切りを差し引いて考えても、それだけの塾生を寝泊りさせるのはこの建物だけでは難しい。だから、住み込みの塾生は実際の塾生の半分くらいだったのではないかと考えています。近くには薩摩藩の蔵屋敷なんかもありましたからね」 塾生の大半は姓を持つ武士階級。大坂にいる間は藩の蔵屋敷に住んで、そこから適塾に通うという手段もあったようです。 「『陽だまりの樹』にも良庵が色街から適塾に通ってくるシーンがありましたが、あながちフィクションでもないかもしれませんね」 とのこと。そういえば作品中の良庵はすぐ近くの曽根崎新地の遊郭から適塾に通ったりもしていましたね。 では、塾生たちは具体的にはどんな勉強をしていたのでしょうか。 さて、そんな適塾に学んだ手塚良庵ですが、適塾には何か良庵ゆかりのものが残されているのでしょうか。 戸塚靜甫 千村禮庵 宮内潤亭 手塚良庵 手塚良仙 (原文ママ…当時すでに先代良仙は亡くなっている) 伊藤玄晁 程田玄悦 」 下の写真はその後の三月十二日の記述。「歩兵屯所医師之方左之御書付出ル。」として、手塚良仙ほかの六名が出役することを申し渡した、と書かれています。 また、西洋医学所で良仙は洪庵と共に西洋医学所への入門者を面接したりなどもしていたようで、そんなことを記した記録も残っています。 また、塾生大部屋の隣にある小部屋にかけられた写真の中に、良仙に改名後の良庵が写っているものも発見しました。添え書きに「洪庵14回忌に集まる人々」とあるその写真では、良仙は洪庵夫人のすぐ近くに写っています。 それから、福沢諭吉、大鳥圭介などの、幕末や明治の偉人たちの写真と並んで、手塚良庵の署名が、手塚治虫の写真と、『陽だまりの樹』の良庵のイラストとともに額装されて掛けられていました。 「手塚先生の『陽だまりの樹』で適塾を扱っているというので、良庵のイラストと一緒にここに飾っておいたんです。手塚作品を通して、若い人に適塾に興味を持ってもらえるといいですね」 とおっしゃる米田先生。今回はいろいろなお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 適塾を辞したあと、最後に、『陽だまりの樹』でもストーリーの要の一つとなっていた、日本での種痘普及の拠点、洪庵の開いた大坂の除痘館跡を訪れました。記念プレートのみが残されたその場所には、今も洪庵の子孫の方が経営する病院のビルが建っています。

|