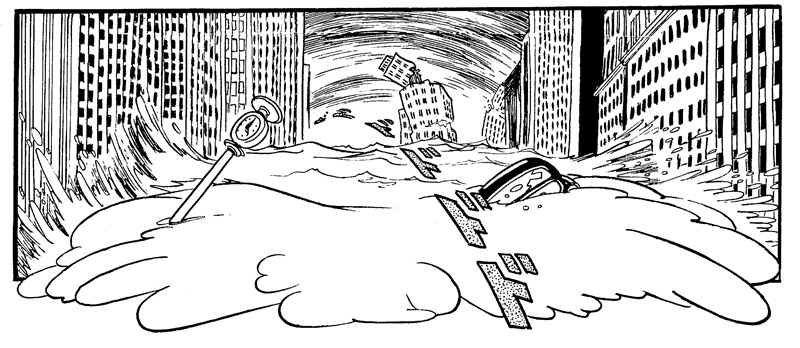

大洪水時代(地球の悪魔所収)

解説:

(手塚治虫 講談社刊 手塚治虫漫画全集『地球の悪魔』あとがき より)(前略)

「大洪水時代」は短い作品で、「おもしろブック」の別冊付録についたものです。ぼくはノアの箱舟伝説が好きで、どうもいろんな作品に出したがるのですが、これにも箱舟が出てきます。「日本沈没」の洪水版のようなストーリーは、その頃読んだ何かの記事に、「もし北極の氷が全部解けると、何十メートルか水位が上がって、東京一帯は水の下に沈没する」というのがあって、それをヒントにしたのでした。

読みどころ:

どんなに怖いもの知らずの

日本軍の技師を務める

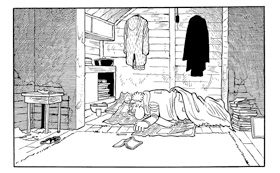

大災害という、だれにも逆らえない状況において、切羽詰った人間はどんな行動を、そしてどんな心の動きを見せるだろう? この作品はそんな問題にも一つの答えを見せていて、特に脱獄囚たちの心の動きの変化はなかなかに興味深いものがあります。意外な人物が意外な面を見せたりしているので、そんなところにもご注目ください。

そしてやはり、じんとくるラストシーンは必見。サスペンスとすがすがしい感動の両方を味わえる名作です。

そよ風さん

解説:

そよ風さんが連れ去られるシーンに出てくる、「本数が変わる煙突」は東京都北千住に当時実在した。『リボンの騎士』に登場したナイロン卿がそよ風さんが上京する電車の中のシーンでエキストラ出演している。読みどころ:

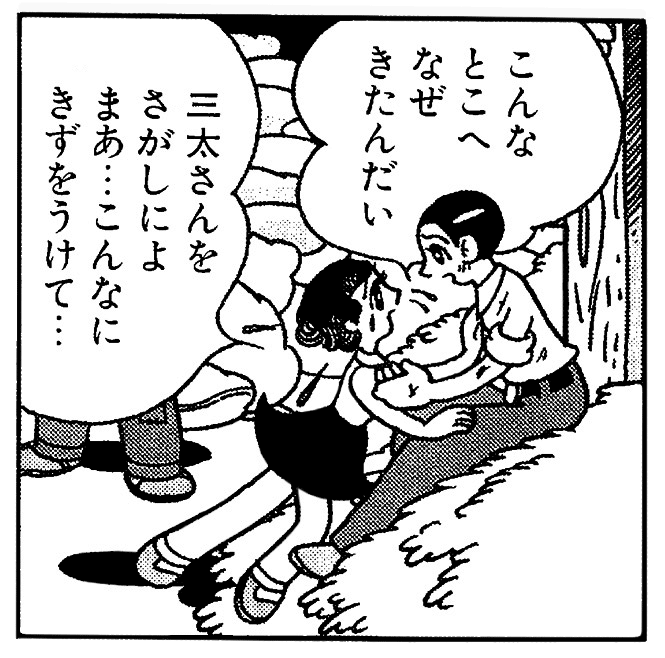

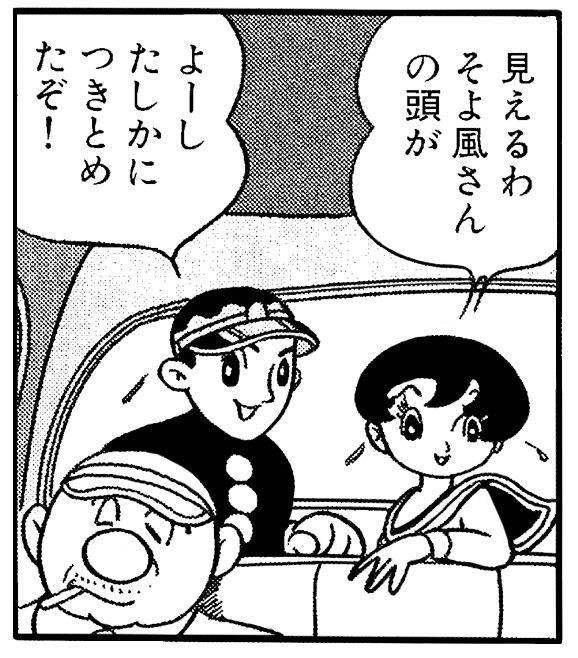

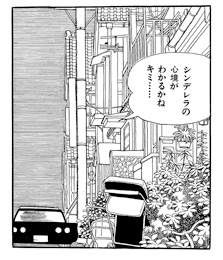

緑豊かな山の奥にある源町に住む少女、千代子ことそよ風さんは、八百年来の犬猿の仲の平町の少年、三太と友達になるのですが、回りの人々はそんな彼らを引き離そうとします(『そよ風さん』)。東京に出て、日由子ことひまわりさんと同じ学校へ行くことになったそよ風さんは、悪人の計略にはまり、連れ去られてしまいます。進学のために上京していた三太は、ひまわりさんと一緒に連れ去られたそよ風さんを探します(『ひまわりさん』)。

終戦直後の日本を舞台に、様々な災難に巻き込まれていくそよ風さんのお話もまた、ハラハラドキドキしどうしの大冒険には違いありません。この作品で戦う女の子はもう一人の主人公、柔道の得意なひまわりさんです。主人公のそよ風さんは、ねたまれても憎まれても敵と対決せず、あくまで不抵抗、不服従。挙句どんな悪人でも改心させてしまいます。

優しさに勝る武器はなし。この「強さ」は、ある意味無敵かもしれません。とはいえ、この作品の悪人たちは一様に切なく、終戦直後の厳しさゆえに悪人に身を落とした悲哀が感じられます。そよ風さんが彼らを「ほんとはいい人よ」と言うのは、ただ真実を見抜いているだけなのかも知れません。

ごく短い作品ですが、不幸な境遇にもめげずに強く生き抜く優しく清らかな少女の物語『そよ風さん』は、読めばきっと優しい心になれる、そんな作品です。

すっぽん物語

解説:

(手塚治虫 講談社刊 手塚治虫漫画全集『すっぽん物語』あとがき より)「フースケ」とおなじく、アダルト=コミックの短編集です。

漫画集団や、かつての独立漫画派の作家たちがかいていた、いわゆるおとな漫画は、しだいに劇画や少年漫画におされて、その発表誌はおもな二、三誌をのぞけば、地方誌とか、業界誌や新聞に限られてしまいました。

その中で、長いあいだ純粋なおとな漫画を提供しつづけたのが、実業之日本社から出ている「漫画サンデー」と、文芸春秋社の月刊誌「漫画読本」でした。

しかし、「漫画サンデー」は時代の流れにしたがって劇画中心のコミック誌となり、一方、漫画雑誌一番のキャリアを保っていた「漫画読本」は休刊の憂き目をみてしまいました。

ぼくは、この二つの雑誌とも長いつきあいでした。ただ物語を映画的に展開しただけの劇画やストーリー漫画に、物足らなさや心細さを感じていましたから、漫画本来のユーモアやオチのおもしろさを、これらのおとな漫画雑誌にかくことで勉強しようと思いました。

時によっては編集者に、「手塚さんは、どちらかというと、おとな漫画のほうがいきいきとして活気があるようにみえる」といわれたことがあります。ある程度のおとなっぽさと、思いきりの諷刺や皮肉をかきまくることが、ぼくにとってはカタルシス(気分晴らし)になっていたことは事実です。(後略)

読みどころ:

「すっぽん物語」は、奇抜でナンセンスなアイデアを基に、強烈な社会諷刺を織り込んで描かれた短編です。

とうとう妻には

果たしてこの"すっぽん"が意味するモノはなんなのか!? と、難しく読むこともできますが、まずは大人向けナンセンスギャグ漫画として、気の利いたオチを気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか(なお、このオチについては、ちょっと凝った構成になっていますのでお楽しみに)。

ミッドナイト ACT.30(第3巻ACT.7)

解説:

(手塚治虫 秋田書店刊 少年チャンピオンコミックス『ミッドナイト』はしがき より)10年間、温めてきたタクシー・ドライバーの話です。この仕事は、毎日、色んな人間の色んな人生がのぞけて、うらやましいなと思いながら、ドライバーの気分で描いています。名前も、年齢も、素性もわからない深夜タクシーの一匹オオカミ・ミッドナイト、どうぞごいっしょに同乗してください。

読みどころ:

新選組

解説:

(以下手塚治虫 講談社刊 手塚治虫漫画全集『新選組』あとがきより)

『新選組』は、まだ新選組や沖田総司が、現在ほどブームになる以前、まだ

はじめの構想では、近藤勇の処刑から、

読みどころ:

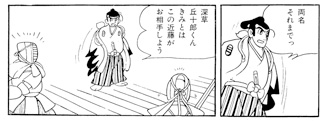

父親を土佐の侍に斬り殺された少年深草丘十郎は、父の

現在では、新選組の物語といえば、近藤勇、土方歳三、沖田総司などのいわばトップ隊員を扱った作品が人気を呼んでいますが、こちらの手塚治虫版『新選組』は架空の一隊員を主人公に、フィクションをふんだんに盛り込んでいます。もっとも、上に挙げた新選組のヒーローたちも脇役として登場しますが、そもそも中盤の見せ場、芹沢鴨暗殺からして大きく設定が変わっていますので、その心づもりで…。

そしてあともうひとつ、さりげない読みどころは約4ページにわたり、町人や力士も巻き込んで『ウエスト・サイド物語』ばりに踊りまわる芹沢局長! こういったオペレッタ風な演出は手塚漫画にはしばしば登場しますが、これは結構派手な部類に入るかもしれません。シリアスで地味になりがちな幕末の空気を一時やわらげてくれる小粋な演出といえましょう。